В последние годы странно всплыла тема ленточных микрофонов. Их, казалось бы, давно списанные в запасники истории, внезапно полюбили музыканты и звукорежиссеры, и все их фатальные недостатки (нехватка отдачи на высоких частотах, специфический характер звучания, малая чувствительность и проч.) внезапно стали превозносить, как достоинства. И... их стали делать. Причем — во всех ценовых категориях. Справедливости ради, надо сказать, что ленточный микрофон при всех тонкостях, конструктивно и технологически, наверное, самый простой из возможных. Вся его конструкция — это магнитная система и гофрированная ленточка из алюминиевой фольги. И это, пожалуй, единственный микрофон, который можно сделать буквально на коленке. Вот этим мы и займемся. Сразу скажу: получить сразу микрофон «мирового уровня» будет непросто. Но не боги горшки обжигают. Здесь — только начало этого пути.

Конструкция

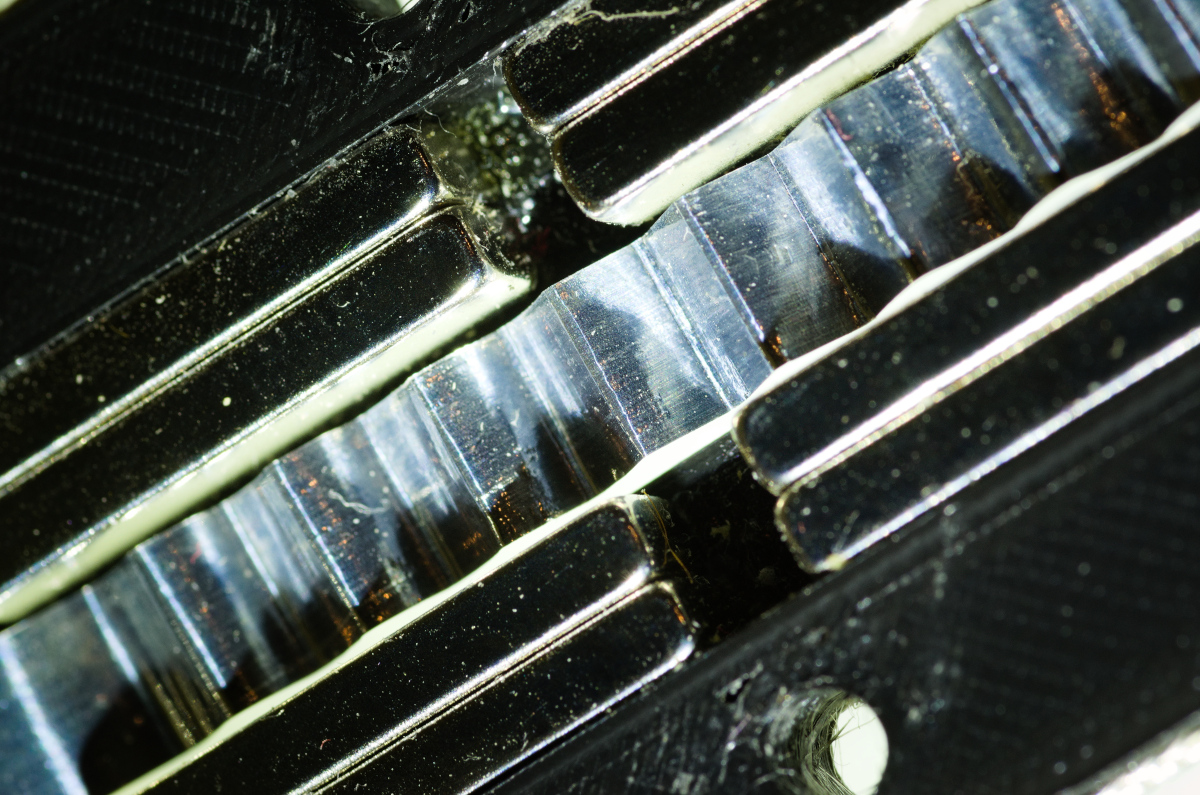

Как выше мной было сказано, конструкция у ленточного микрофона — наипростейшая. Она хорошо видна на фото ниже, и сразу прошу обратить внимание — насколько применение современных неодимовых магнитов делает эту конструкцию легкой, компактной и недорогой.

Основные детали этой всей конструкции — магнитная система и ленточка. Задача магнитной системы — создать достаточно сильное магнитное поле в зазоре, в котором будет колебаться ленточка. В отличие от динамических микрофонов, где ширина этого зазора — доли миллиметра, в него нужно поместить ленточку, ширина которой 4–6 мм, так что магниты требуются сильные. В старых микрофонах (как показанное справа изделие фирмы RCA, аналогично устроены и отечественные МЛ-16 и др.) это был могучий и тяжелый магнит из сплава альнико, снабженный полюсными наконечниками, концентрирующими магнитное поле. Но сейчас нам не составляет труда взять неодимовые магниты и не напрягаясь, получить в зазоре между ними поле с индукцией ~ 0,8–1 Тесла. Нам для этого понадобятся два магнита размером 5×5×50 мм или 6×5×50, намагниченные вдоль короткой оси*, либо более короткие (например, 5×5×25), которых мы поставим по два на каждую сторону. Зазор между магнитами должен составлять 5–7 мм, а общая длина магнитного зазора — в районе 45–50 мм. Можно каждый магнит набирать и из 2–3 более тонких, «смагнитив» их в стопку — общая толщина и ширина каждого магнита должны быть примерно равными или больше ширины зазора. Сильно толще магниты или сборки из них брать смысла немного: для дальнего от зазора магнита (или его части) ближний представляет собой практически немагнитный зазор. Это парадокс неодимовых магнитов: они, сохраняя огромную намагниченность, не намагничиваются внешним полем и не концентрируют его, а пропускают сквозь себя, подобно воздушному зазору. Магнитная проницаемость неодимового магнита близка к магнитной проницаемости воздуха.

По этой же причине вовсе не обязательно замыкать магнитную систему. Это может быть полезно сделать для уменьшения внешнего поля, но на индукцию в зазоре влияет мало, при том, что изготовить ярмо из магнитно‑мягкого железа без станочного оборудования было бы непросто. Так что основой конструкции нашего микрофона является рамка, которую можно выпилить и склеить из оргстекла, текстолита или иного изоляционного материала, либо напечатать на 3D‑принтере.

Здесь я нарочно не указываю размеров, так как они зависят от выбранных вами магнитов и ширины ленточки. Обозначенные красным детали предназначены фиксировать концы ленточки и прижимать их к облуженным медным пластинкам, служащим токоподводами, они в собранном состоянии притягиваются к рамке винтами с гайками. Магниты крепятся с помощью клея, и поскольку они довольно сильно друг к другу притягиваются, нужно сделать это со всей тщательностью, иначе в один прекрасный день вы обнаружите свой тщательно настроенный и отлаженный микрофон безнадежно испорченным, с зажатыми между двумя магнитами смятыми останками ленточки. Именно для прочности приклеивания я предусмотрел на рамке «полочки», чтобы магниты были приклеены не к одной, а к двум поверхностям.

С магнитами мы разобрались, а теперь перейдем к ленточке. Ее необходимо вырезать острым скальпелем по линейке из хорошо отожженной (чтобы не звенела) тонкой алюминиевой фольги, а затем сложить из нее «гармошку» — гофрировать. Для отжига фольгу надо нагреть до 400–450°С, например, строительным феном. Ширина ленточки — 4–6 мм, в зависимости от того, какой вы выбрали зазор между магнитами (ее нужно сделать на 1 мм уже зазора). Шаг складок в разных микрофонах варьирует от очень мелкого, до очень крупного, я остановился на шаге, примерно равном ширине ленты.

В большинстве конструкций ленточных микрофонов ленточку гофрируют по всей длине, но иногда центральную часть оставляют прямой. Гофрирование имеет двоякое назначение. Во‑первых, оно позволяет ленточке с одной стороны свободно колебаться под действием звуковых волн, при этом не провисая, а сохраняя определенное положение в зазоре, а во‑вторых, оно снижает нелинейные искажения из‑за неоднородности поля. Гофрировать тончайшую фольгу вручную непросто, это нужно сделать предельно аккуратно и точно, выдерживая строгую параллельность всех линий сгиба и их перпендикулярность краям ленты, чтобы она висела в зазоре совершенно ровно, не задевая магниты. Проще напечатать на том же самом 3D‑принтере матрицу и пуансон, либо воспользоваться каким‑то подручным предметом типа ребристой крышки какого‑нибудь тюбика или приборной ручки.

Важный момент — толщина фольги. Она должна быть достаточно тонкой и гибкой. Из кухонной фольги ничего хорошего не получится, я пробовал — она слишком толстая и жесткая даже после отжига — по‑видимому, из‑за невысокой чистоты алюминия. Подходящую фольгу следует искать в мелких бумажных конденсаторах типа БМТ, КБГ‑И и т. п. В некоторых конденсаторах удается найти пятимикронную фольгу, и с ней уже можно получить неплохие результаты, но лучше раздобыть двухмикронную. Чем фольга тоньше, тем лучше чувствительность и шире частотный диапазон сверху (но это неточно). Некоторые экспериментируют даже с сусальным алюминием — так называемой поталью, толщина которой — десятки или первые сотни нанометров, но она рассыпается даже от взгляда, не то, что от дуновения, и я бы не рекомендовал этот вариант: он не дает особого выигрыша по сравнению с двухмикронной фольгой, разве что поталь легче достать. Тем более — и для меня это оказалось неожиданным — даже с 10-микронной фольгой, которая чаще всего встречается в бумажных конденсаторах типа БМТ, можно получить неплохой результат.

В рамке с магнитами гофрированная ленточка должна быть немного растянута и не провисать в горизонтальном положении, при этом частота ее свободных колебаний должна составлять около 10 Гц, Ну и разумеется, ленточка ни в коем случае не должна задевать за магниты, располагаясь строго симметрично по центру зазора, отстоя от магнитов с обеих сторон на одинаковые расстояния. Удобно при выставлении положения ленточки «прихватить» ее к рамке точками медленносохнущего клея (типа B7000 или вроде того). Собирая микрофон, следует заранее подпаять провода к контактным пластинкам, особенно если основу для микрофона вы напечатали на 3D‑принтере: нагрев от пайки (особенно многократной, при экспериментах) приведет к размягчению и деформации пластмассы с потерей контакта.

3D‑модели печатных деталей, примененных здесь (включая матрицу для гофрирования) можно взять здесь.

_____

* Я не зря обращаю внимание на этот момент, хотя это, вроде как, само собой разумеется. Длинные магниты часто бывают намагничены вдоль, а продавцы на этом никак внимания не акцентируют. Нам такие магниты не подойдут!

Немного теоретических размышлений про толщину фольги.

Несколько слов про толщину ленточки и как она влияет на звучание. Сразу скажу: дело здесь совсем не в том, что "ленточка должна быть тонкой и легкой, чтобы улавливать мельчайшие нюансы звука". Люди, которые имеют дело со звуком, часто ударяются в какую-то эзотерику и метафизику, на самом же деле здесь работает обычная физика.

Подробно, но не очень понятно для неподготовленного читателя все описано у И.А. Алдошиной в седьмой главе [Алдошина И.А., Вологдин Э.И., Ефимов А.П. Электроакустика и звуковое вещание. Учебное пособие для ВУЗов. Под ред. Ковалгина Ю.А. М., 2007. 872 с.], я же постараюсь описать картину качественно.

Микрофон может быть приемником давления, когда его диафрагма является одной из стенок закрытого сосуда (колебания диафрагмы производятся за счет разницы давлений внутри и снаружи этого сосуда), и приемником градиента давления, если он представляет собой подвешенную внутри среды диафрагму (колебания вызываются разностью давлений, связанной с тем, что с обратной стороны диафрагмы создается акустическая тень). Очевидно, что ленточный микрофон представляет собой приемник градиента давления. Для этого типа микрофонов характерен прямо пропорциональный рост амплитуды силы, действующей на диафрагму с повышением частоты в широком диапазоне частот, пока размеры диафрагмы не станут соизмеримыми с длиной волны (для ленточки шириной 6 мм это около 30 кГц). Связан этот рост с тем, что разность давлений по обе стороны диафрагмы вызвана фазовым сдвигом между волной, пришедшей к фронтальной стороне диафрагмы, и ею же, обогнувшей диафрагму и пришедшей к ней с обратной стороны.

Ленточка в конденсаторном микрофоне подвешена практически свободно, почти без натяжения. Оно сказывается в основном на самых низких частотах, в окрестностях ее резонанса и ниже него. Благодаря гофрированию, натяжение ленточки так мало, что резонансная частота оказывается далеко за пределами воспроизводимого диапазона (в районе 10–30 Гц), и выше этой частоты мы можем рассматривать ее, как тело, на которое не действуют никакие силы, кроме силы звукового давления. В этом случае силе пропорционально ускорение ленточки, а скорость (а значит, и ЭДС) является его интегралом по времени и ее амплитуда обратно пропорциональна частоте:

В результате в сквозной АЧХ микрофона частота в числителе и знаменателе сокращается, и АЧХ имеет вид прямой горизонтальной линии без каких‑либо специальных ухищрений.

Но это верно до тех пор, пока никакие силы (в том числе и электромагнитные) на ленточку не действуют. В общем случае это не так: к микрофону подключена нагрузка и через ленточку протекает ток, индуцированный в ней. На низких частотах этот ток существенно меняет картину, тормозя движение ленты, в результате чего она оказывается как бы в вязкой среде с силой сопротивления, пропорциональной скорости движения. При этом пропорциональной давлению становится уже на ускорение, а скорость, а значит, АЧХ преобразования силы в напряжение становится ровной горизонтальной линией, а сквозная АЧХ — спадающей к низким частотам, как ФВЧ первого порядка. Поскольку торможение ленточки в магнитном поле может лишь снизить чувствительность по сравнению с режимом ее свободных колебаний, на АЧХ при некоторой частоте возникнет излом, положение которого зависит от сопротивления нагрузки ленточки, ее массы и индукции поля. Данная точка перегиба зависит от индукции поля в зазоре и величины сопротивления нагрузки: чем первая выше, а второе ниже, тем выше будет частота, на которой начнется спад АЧХ к низким частотам. Такой завал порой даже полезен: он снижает негативное воздействие эффекта близости (подчеркивания низких частот при работе микрофона вблизи источника) и высших резонансов ленточки, возникающих на второй и более высоких гармониках колебаний ленточки.

Со стороны же высоких частот все остается ровным вплоть до частот, где становятся существенными размеры ленточки. Причем толщина ее на форму частотной характеристики на высоких частотах не влияет, а ее увеличение только снижает чувствительность. На низких частотах напротив, уменьшение массы ленточки ведет к росту частоты ее свободных колебаний, что чревато попаданием резонансов в слышимый диапазон.

Правда, один существенный фактор вносит коррективы в этот вывод: это паразитные электрические характеристики. Увеличивая толщину ленточки и компенсируя потерю чувствительности, и стараясь передать как можно больше энергии на вход предусилителя, мы вынуждены увеличивать коэффициент трансформации согласующего трансформатора, уменьшая импеданс его первичной цепи. Так, если взять ленточку из кухонной фольги толшиной 14 мкм шириной 5 мм, при длине 50 мм ее сопротивление составит всего лишь 0,02 Ом. А ее индуктивность вместе с соединительными проводами может достигнуть 1 мкГн, что на частоте 10 кГц соответствует индуктивному сопротивлению 0,06 Ом и приводит к катастрофическому завалу высоких частот. Аналогично влияет и индуктивность рассеяния первичной обмотки.

К трансформаторам мы еще вернемся. А есть еще один фактор, портящий жизнь ленточке из толстой фольги. Это металлические призвуки, вызванные не продольными «струнными», а поперечными резонансами ленточки, как упругой пластины. Ленточка звенит, и чем толще и жестче она — тем сильнее и ниже по частоте. Особенно это слышно, если сделать ленточку из хорошей, качественной кухонной фольги толщиной 14 мкм, и не отжечь ее при этом. К сожалению, мне слишком поздно пришла в голову мысль: «А ведь это надо было записать!». Конденсаторная фольга толщиной 10 мкм после основательного отжига на первый взгляд почти не звенит. Легкий призвук заметен, но не резко, а лишь немного окрашивает шипящие и придает взрывным согласным легкий «хрустящий» характер.

Несмотря на упомянутое влияние паразитных элементов цепи, даже при 10-микронной ленте не произошло катастрофического сужения частотного диапазона. Спектрограмма показывает, что записанный с микрофона голос покрывает весь диапазон вплоть до 20 кГц. А легкая специфическая окраска звука мне показалась довольно симпатичной, если применять этот микрофон в качестве говорильного. И я остановился именно на этом варианте, как на наиболее доступном для повторения и простым в эксплуатации (ленточку из тонкой фольги легко порвать, поставив микрофон на сквозняке или нечаянно в него чихнув).

Трансформатор

В ленточном микрофоне согласующий трансформатор — одна из ключевых деталей, без которых он невозможен в принципе. Сопротивление ленточки — сотые или десятые доли ома, а индуцированное в ней напряжение измеряется микровольтами. Никакой самый лучший малошумящий предусилитель не сможет вытащить сигнал из шумов, подключи к нему ленточку просто так. Поэтому между ленточкой и выходом микрофона включают повышающий трансформатор с коэффициентом трансформации порядка сотни, согласующий очень малый импеданс ленточки со стандартными микрофонными входами, и повышающий напряжение до уровня обычных динамических микрофонов.

Готовые фирменные трансформаторы для ленточных микрофонов выпускаются рядом зарубежных контор, и при этом весьма дороги: их цена начинается где‑то от сотни долларов. К тому же любой готовый трансформатор все равно придется подгонять к данному конкретному микрофону. Поэтому будем делать такой трансформатор сами.

В качестве магнитопровода я использовал кольцевой сердечник с внешними габаритами 25×12×15 мм из нанокристаллического магнитного сплава NANOPERM компании Magnetec, извлеченный из УЗО фирмы ABB. Такие сплавы имеют очень высокую магнитную проницаемость — на низкой частоте (50–100 Гц) она достигает 200 000! Благодаря этому можно до предела уменьшить число витков в обмотках. А это не только облегчает работу по намотке, но и значительно снижает паразитные параметры — а они, как мы выше увидели, существенно ухудшают работу трансформатора и микрофона в целом на высоких частотах. В России такие кольца производят фирмы ГАММАМЕТ и МСТАТОР, стоят они не особо дорого — не более 500 рублей, но купить в розницу их, как оказалось, весьма затруднительно. Так что возможно, проще будет найти б/у или даже горелый УЗО, и извлечь из него кольцо.

Как рассчитать такой трансформатор? Отправной точкой является активное сопротивление ленточки. Его можно взять по расчету, либо измерить RLC‑метром по четырехточечной системе на переменном токе. Не стоит делать это на постоянном токе: это может привести к ее вытягиванию, так как измерительный ток при таких сопротивлениях сравнительно велик и ленточка при его подаче сильно рвется наружу в магнитном поле. Нужно в первом приближении трансформировать это сопротивление в стандартные 600 Ом. Кроме того, необходимо, чтобы индуктивное сопротивление первичной обмотки было достаточно большим на самых низких частотах звукового диапазона. Последнее задает наименьшее количество витков первичной обмотки.

Допустим, мы хотим сделать трансформатор для ленточного микрофона с 10-микронной ленточкой шириной 6 мм. Ее измеренное сопротивление — 0,06 Ом. Индуктивность трех витков на моем кольце — 1 мГн, что соответствует сопротивлению 0,12 Ом, и это нас полностью устраивает. Чтобы перевести 0,06 Ом в 600 Ом, нужен коэффциент трансформации 100, то есть на кольцо наматываем 300 витков. Диаметр провода вторичной обмотки должен быть таким, чтобы обмотка поместилась в один слой — опять же, для минимизации паразитной емкости.

Вначале нужно намотать первичную обмотку. Так как магнитопровод изолированный, его не нужно обматывать чем‑либо дополнительно. Для уменьшения поля рассеяния и чувствительности к внешним магнитным полям сначала нужно проложить вдоль наружного периметра кольца один виток провода, для удобства приклеив его несколькими капельками любого клея. Затем следует вести намотку обычным образом поверх этого провода в сторону, противоположную его хода, и стараясь укладывать витки так, чтобы на внутренней стороне кольца они ложились плотно виток к витку. Первый виток, уложенный снаружи кольца, компенсирует «паразитный» виток, образованный за счет этого смещения в одну сторону, значительно снижая чувствительность к наводкам. Подобный способ намотки применяется, например, в поясе Роговского. Дополнительно снижает поле рассеяния короткозамкнутый виток из медной фольги снаружи кольца (см. фото).

А вот первичная обмотка, состоящая из 2–3 витков даже толстого провода — не слишком хорошее решение. Это ухудшает потокосцепление и повышает индуктивность рассеяния, а следовательно — работу на наивысших частотах звукового диапазона. Желательно либо намотать обмотку несколькими параллельно соединенными проводами распределив их равномерно по поверхности кольца, либо использовать широкую ленту из листовой меди или оплетку от коаксиального кабеля, обернутые каптоновой лентой.

Расчет расчетом, а трансформатор, возможно, придется подгонять по месту. В моем случае с ленточкой 10 мкм оказался предпочтительнее трансформатор не с тремя, а с двумя витками первичной при 260 витков вторичной обмотки. Получившийся выходной импеданс составил 1,1 кОм, что несколько больше стандарта, но звучание стало более ясным, исчез «бубнёж».

После намотки трансформатор следует размагнитить. Для этого вторичную обмотку его необходимо подключить к генератору синусоиды на частоте 50–100 Гц, и постепенно увеличивать напряжение на обмотке вплоть до 10–15 В. Затем — напряжение медленно снизить вплоть до нуля, причем последний вольт нужно пройти не меньше, чем за минуту. Эффект от размагничивания выражается в росте индуктивности обмоток трансформатора более чем вдвое, что весьма существенно при малом числе витков первичной обмотки.

Трансформатор желательно поместить в магнитно‑мягкий стальной или предпочтительнее — пермаллоевый экран. Не столько от наводок (если следовать советам по намотке в части компенсирующего витка, чувствительность трансформатора к наводкам довольно низкая), но в первую очередь — от поля близкорасположенных магнитов, которое снижает магнитную проницаемость магнитопровода. С ленточкой его нужно соединить максимально короткими толстыми проводниками, расположенными таким образом, чтобы индуктивность всей цепи была минимальной: если нижний контакт ленточки достаточно просто соединить с трансформатором как можно более коротким проводом, то от верхнего желательно провести два провода одинаковой длины, расположив их симметрично по обе стороны от ленточки в ее плоскости. Помимо уменьшения вредного влияния на ширину полосы частот, это еще и снижает чувствительность к наводкам.

Предусилитель

У ленточных микрофонов очень низкая чувствительность, что делает их крайне требовательными к предусилителю и чувствительными к электрическим и магнитным наводкам и шумам. Поэтому предусилитель имеет смысл поставить в непосредственной близости к согласующему трансформатору, прямо внутрь корпуса. Самым простым для реализации вариантом является предусилитель на специализированной микросхеме SSM2017, SSM2019, INA217, THAT1512, но достать эти микросхемы в России теперь практически нереально. На Aliexpress они присутствуют в продаже, причем за смешные деньги, но откровенно говоря, не верю я в них (с). Обычные операционные усилители имеют неприемлемо высокий уровень шума. Поэтому в сложившихся условиях целесообразно собрать предусилитель на дискретных компонентах.

Хорошо зарекомендовала себя схема, автор которой — Денис Стрижак, известный под ником Beermonza. Для использования в ней недефицитных (пока еще) малошумящих полевых транзисторов 2SK170 (достоинством которых является экстремально низкий коэффициент шума, если не нарваться на подделку) пришлось изменить номиналы некоторых резисторов по сравнению с оригиналом и внести некоторые изменения. При указанных номиналах она обеспечивает усиление около 50 крат (при транзисторах VT2 и VT3 2SK170-BL) и полосу частот, с запасом покрывающую слышимый диапазон (завал сверху начинается в районе 200 кГц) при очень низких гармонических искажениях в "микрофонном" диапазоне амплитуд. Амплитуда выходного напряжения до появления ограничения сигнала составляет около 5 В, что обеспечивает микрофону прекрасную перегрузочную способность, а уровень шума, за исключением самых низких частот, ниже, чем уровень резистивного шума самого микрофона. Схема представляет собой простейший дифференциальный каскад на полевых транзисторах VT2 и VT3 с источником эмиттерного тока на транзисторе VT1, ток которого задается резистором R1. Для согласования с длинным соединительным кабелем использованы эмиттерные повторители на биполярных транзисторах VT4 и VT5, нагрузками которых служат резисторы схемы подачи фантомного питания в пульте или аудиоинтерфейсе (их сопротивление составляет обычно 3,3–6,8 кОм).

При повторении этой схемы нужно учитывать, что полевые транзисторы верхнего и нижнего плеча должны быть максимально близкими по характеристикам: пороговому напряжению и крутизне (или начальному току стока). При отсутствии специального испытателя полевых транзисторов (хотя бы универсального "определителя деталей") и наличии осциллографа и функционального генератора, для подбора полевых транзисторов в пары можно собрать простой стенд. Здесь VT1 -- исследуемый транзистор. Ко входу GEN присоединяется функциональный генератор сигналов, включенный в режим пилообразного, треугольного или синусоидального напряжения. Его выходной сигнал должен иметь размах 2 В и лежать целиком в диапазоне отрицательного напряжения, "касаясь"

нуля. К выходам OSCX и OSCY нужно подключить входы осциллографа, включенного в режим X‑Y. В точку COM присоединяются все «земляные» крокодилы от генератора и осциллографа. В результате на канал Y осциллографа будет поступать падение напряжения на резисторе R2, пропорциональное току стока, а на вход X — напряжение, подводимое к затвору. На экране осциллографа мы увидим затворно‑стоковую характеристику, по которой легко определить требуемые характеристики — начальный ток стока и пороговое напряжение затвора, отсчитывая напряжения от правого "среза" кривой (нуль напряжения), а токи -- от плато в области отсечки (нуль тока). Для удобства восприятия, чтобы характеристика не была перевернутой, следует включить инверсию канала Y. Питание стенда -- только от батарейки (например, "Кроны"), так как должно "висеть в воздухе" и никоим образом не быть связано с землей.

Попарно следует подобрать также и все резисторы верхнего и нижнего плеча (либо использовать прецизионные, ±0,25%). Невыполнение этого приведет к ухудшению устойчивости к наводкам на кабель. Резистором R1 устанавливается суммарный ток дифкаскада. Сопротивление резисторов R2 и R3 некритичны. Beermonza брал 62 килоома, я взял 10К. При желании нагрузить ленточку сильнее, загнав ее на низких частотах в режим магнитного торможения, их можно понизить до ~1 кОм. Эти сопротивления, очевидно, не влияют на режим каскада, поэтому варьировать их можно в широких пределах — но они должны быть одинаковы. Резисторы R1-R3 следует брать выводные металлопленочные 1% (особенно на входе) -- углеродистые и толстопленочные чип-резисторы имеют сильный избыточный шум. Конденсаторы C2 и C3 — малогабаритные пленочные любого типа на 63 В (эстеты могут поставить какие‑нибудь WIMA). Ставить здесь керамику не комильфо. Полярный конденсатор любого типа на соответствующее напряжение (которое здесь, напомню, 48 В).

В оригинальной схеме каскад на полевых транзисторах питался от параметрического стабилизатора на 18 В. Это при использованных здесь транзисторах значительно сокращает допустимый диапазон питающих напряжений, и в исходной версии предусилитель не работает от фантомного питания с заниженным напряжением. Поэтому я удалил элементы, относящиеся к стабилизатору. Тем не менее, это очевидным образом ухудшает чувствительность предусилителя к помехам со стороны источника "фантома". В моем случае это оказалось несущественно, но возможно, целесообразно ввести резистор сопротивлением 200-470 Ом в разрыв питания входного каскада, и дополнительный оксидный конденсатор емкостью 22-47 мкФ.

Правильно собранный предусилитель с большинством бюджетных пультов и звуковых интерфейсов должен заметно снизить уровень шума при приведенном к одинаковому уровню полезном сигнале. Если это не так, и уровень шума возрос -- скорее всего, вы нарвались на поддельный 2SK170. Увы, таковые встречаются очень часто, особенно при покупке на маркетплейсах.

Предусилитель не только избавит микрофон от главного недостатка ленточных микрофонов -- низкой чувствительности, но и сделает его звучание не зависящим от реального входного сопротивления линейки на пульте и длины кабеля.

Не в принципе, а в корпусе

По правде говоря, я до сих пор не занимался окончательным оформлением микрофона в корпус. Сейчас довольно много продается всякого хлама, внешне имитирующего студийные конденсаторные микрофоны, с электретным капсюлем из телефонной трубки, и думаю, неплохим решением будет позаимствовать корпус от одного из подобных поделий, которые, надо сказать, внешне и механически сделаны довольно качественно (хотя и не лишены некого цыганского флера в облике). Более сложный вариант — повторить конструкцию корпуса микрофона МЛ-51, отлив детали нижних частей корпуса из цинкового сплава по моделям, напечатанным на 3D‑принтере (или, не мудрствуя лукаво, просто напечатать, но это будет не очень кузяво чисто внешне). Верхнюю же часть — так называемый «гриль» — довольно просто можно сделать из латунной сетки более крупной — с шагом переплетения 2 мм (наружный слой), и более тонкой — 0,3–0,5 мм (внутренний слой), и латунной же полоски, с помощью ножниц, двух деревянных молотков (у одного из которых ручка используется в качестве оправки для выколачивания) и мощного паяльника -- по образу и подобию того же МЛ-51. Важно, чтобы корпус не гремел и не звенел, не играл роль резонатора Гельмгольца, а его металлические части имели между собой надежный контакт, выполняя роль электростатического экрана. Сам микрофон хорошо повесить внутри корпуса на резинках (для чего в рамке предусмотрены шесть свободных отверстий).

Как и любой "ленточник", этот микрофон следует хранить и использовать только в вертикальном положении, оберегать от ветра и сквозняков, а во избежание "запыкивания" при говорении и пении в него следует использовать хороший поп-фильтр. "Запыкивается" этот микрофон своеобразно, со звоном и лязганьем, что хорошо слышно на тестовой записи:).

Тестовая запись

Пример звучания речи, записанной на этот микрофон с десятимикронной ленточкой в звуковой интерфейс Behringer UMC202HD без предусилителя, можно услышать здесь, скачав аудиофайл. Помещение, к сожалению, не подготовленное -- это моя комната, где я живу. Слышимый резонанс в районе 100 Гц обусловлен как раз комнатой.

По ощущениям, звук кажется бедноватым на высокие частоты (что вообще характерно для ленточных микрофонов, включая бывший у меня когда-то МЛ-51), но спектрограмма показывает, что они есть. К сожалению, возможности снять АЧХ я не имею.

* * *

Данную статью я писал в основном с целью систематизировать имеющуюся в сети информацию о конструировании самодельных ленточных микрофонов, а также свой опыт и грабли. Микрофон, как видно, получился, причем практически с первой попытки. На мой вкус -- вполне пригодный, чтобы что-нибудь записать. Попробуйте и вы.