Нейромедиаторы, часть вторая: аденозин, ацетилхолин, глутамат и гамма-аминомасляная кислота

User

Эта обзорная статья посвящена изучению стремительно набирающего в последнее время популярность направления в IT-индустрии — чат-ботам, а также роли Microsoft в процессе их развития. Будут рассмотрены: история возникновения, особенности ботов, основные и неожиданные области их применения, перспективы и ограничения технологии.

Эта обзорная статья посвящена изучению стремительно набирающего в последнее время популярность направления в IT-индустрии — чат-ботам, а также роли Microsoft в процессе их развития. Будут рассмотрены: история возникновения, особенности ботов, основные и неожиданные области их применения, перспективы и ограничения технологии.

На днях Владимир Скляр (Vladimir_Sklyar) опубликовал два материала об академическом сегменте интернета: раз и два. Начал писать комментарий… и увлекся. В итоге пишу очень развернутый комментарий.

Во-первых, хочу поблагодарить Владимира за любопытные материалы и поднятую тему. Мне, делающему первые шаги в академическом мире, она очень интересна и кажется важной (хотя и понимаю, что для всего хабра эта тема не самая значимая).

Несмотря на радость от прочтения материала, замечательный стиль и емкие обобщения (мне очень понравился раздел "В чем причина такого невнимания к этой важной составляющей научной работы?"), осталось ощущение колоссальной недораскрытости темы. На мой взгляд, Владимир затронул лишь самую верхушку айсберга. Дальнейший комментарий разделю на дополнения и уточнения.

На просторах интернета часто доводилось видеть мнения, что де "нейросеть — панацея от всего и вся", т.е. например "натравите нейросеть — и все, профит" или еще брутальней "скоро создадут ИИ на базе нейронной сети, которая сможет заменить даже программистов / администраторов / аналитиков и т.д.".

Как правило когда пытаешься затем выяснить глубину познания дзэн оппонента в этой области, выясняется что он чуть не полный дилетант (ну или после пары бестолковых "аргументов" с пеной у рта, он сливается, прерывая тем самым попытку выяснить его уровень).

Я не понаслышке знаком с нейронными сетями, участвовал в некоторых проектах, "конструировал", обучил и настроил уже более десятка различных flow с использованием последних в разных областях применения (при этом перепробовав множество различных движков и типов сетей от простейших перцептронов до самоорганизующихся монстров). Кроме того, я лично знаком с некоторым количеством людей, активно проектирующих и использующих нейросети в повседневности, и пока что ни от одного из них не слышал про сногсшибательный прорыв в использовании нейросетей (что касается интеллекта последних). Т.е. я думаю, что в состоянии озвучить удаленность от реалий вышеприведенных высказываний.

Написать статью (и опрос) хотел уже довольно давно, но все как-то руки не доходили. А после очередного вопроса-предложения по е-майлу "натравите же нейронную сеть" на проблему из моей прошлой статьи "Мониторинг лог-журналов: Такой уязвимый лог...", все-таки понял — нет — надо писать.

В итоге целью этой статьи я ставлю во первых высказать свое скромное мнение, а во вторых выяснить что думают профессионалы с хабра по этому же поводу. Т.е. чтобы можно было ткнуть носом в статью очередного такого "все-лучше-всех-знающего" от интернета...

Хотя вдруг это я таки нещадно отстал от жизни...

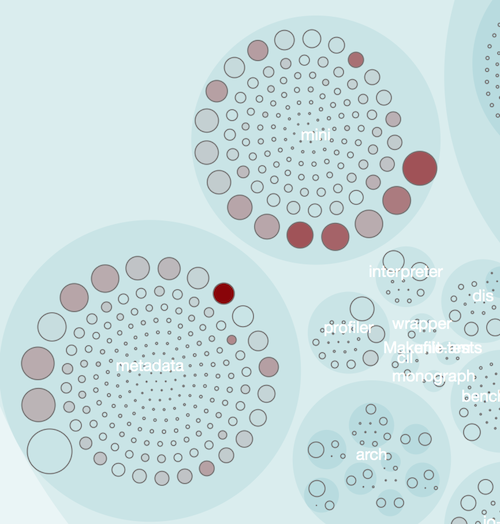

На этого интересного автора, Адама Торнхила, я набрел при поиске видео с конференции GOTO. Кому данная статья покажется интересной, советую посмотреть его выступление. Я немного заморочился с переводом (благодарен Тане за помощь!), потому что тематика показалась очень своеобразной, не встречал ранее аналогичные работы (буду рад ссылкам в комментариях!). Статья свежая, августа 2016, в оригинале называется Software ®Evolution — Part 1. В тексте идет повествования от первого лица, но имеется в виду автор оригинальной статьи.

Обычно плохой код – это надолго. Он не просто остаётся в конкретном файле, но ещё остаётся там на года, переживая своих создателей (внутри организации) и вызывая недовольство следующего поколения программистов, ответственных за поддержку. Изменения в таком коде являются рискованной деятельностью. Учитывая масштаб нынешних кодовых баз, мы нуждаемся в более эффективных инструментах для выявления подобных частей системы, так чтобы мы могли сделать коррекцию, приложить дополнительные усилия в тестировании или выполнить ревью кода. В этой статье мы используем данные по предыдущему поведению в сфере разработки для того, чтобы получить руководство к указанным решениям.