Сегодня речь пойдет о команде vrf-table-label. Вначале вспомним о способах генерации vrf меток. Метки могут быть сгенерированны тремя способами — per-vrf, per-prefix и per-next-hop.

per-prefix — одна метка — один клиентский префикс, то есть если у нас 100 клиентских vrf и у каждого клиента по 100 префиксов, то мы получим 100х100=10 000 меток, что очень расточительно по сегодняшним меркам. Данный метод распределения меток vrf по дефолту используется в маршрутизаторах Cisco.

per-next-hop — одна метка на все префиксы клиента, которые имеют один и тот же next-hop. Если клиентский маршрутизатор подключен к PE маршрутизатору одним линком, то все префиксы будут иметь один и тот же next-hop, а значит одну и ту же метку. Данный механизм распределения меток vrf по дефолту в JunOS.

per-vrf — одна метка на весь vrf. С точки зрения распределения меток этот режим очень экономичен: если у нас 100 клиентских vrf и у каждого клиента по 100 префиксов, то мы получим 100х1=100 меток. При таком распределении меток vrf маршрутизатор должен делать помимо mpls lookup еще и ip lookup.

per-prefix — одна метка — один клиентский префикс, то есть если у нас 100 клиентских vrf и у каждого клиента по 100 префиксов, то мы получим 100х100=10 000 меток, что очень расточительно по сегодняшним меркам. Данный метод распределения меток vrf по дефолту используется в маршрутизаторах Cisco.

per-next-hop — одна метка на все префиксы клиента, которые имеют один и тот же next-hop. Если клиентский маршрутизатор подключен к PE маршрутизатору одним линком, то все префиксы будут иметь один и тот же next-hop, а значит одну и ту же метку. Данный механизм распределения меток vrf по дефолту в JunOS.

per-vrf — одна метка на весь vrf. С точки зрения распределения меток этот режим очень экономичен: если у нас 100 клиентских vrf и у каждого клиента по 100 префиксов, то мы получим 100х1=100 меток. При таком распределении меток vrf маршрутизатор должен делать помимо mpls lookup еще и ip lookup.

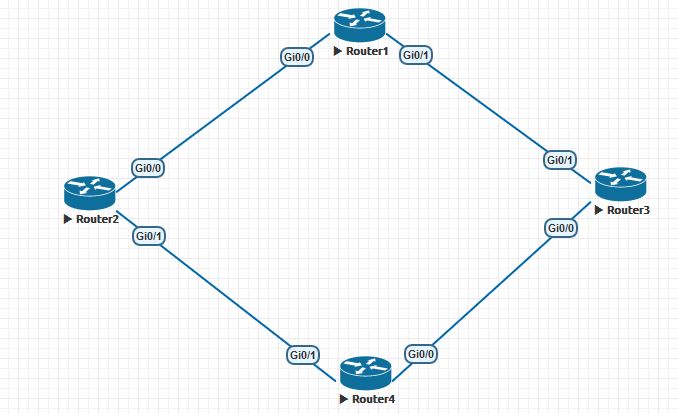

Продолжим изучение лаб для экзамена ROUTE курса CCNP.

Продолжим изучение лаб для экзамена ROUTE курса CCNP.