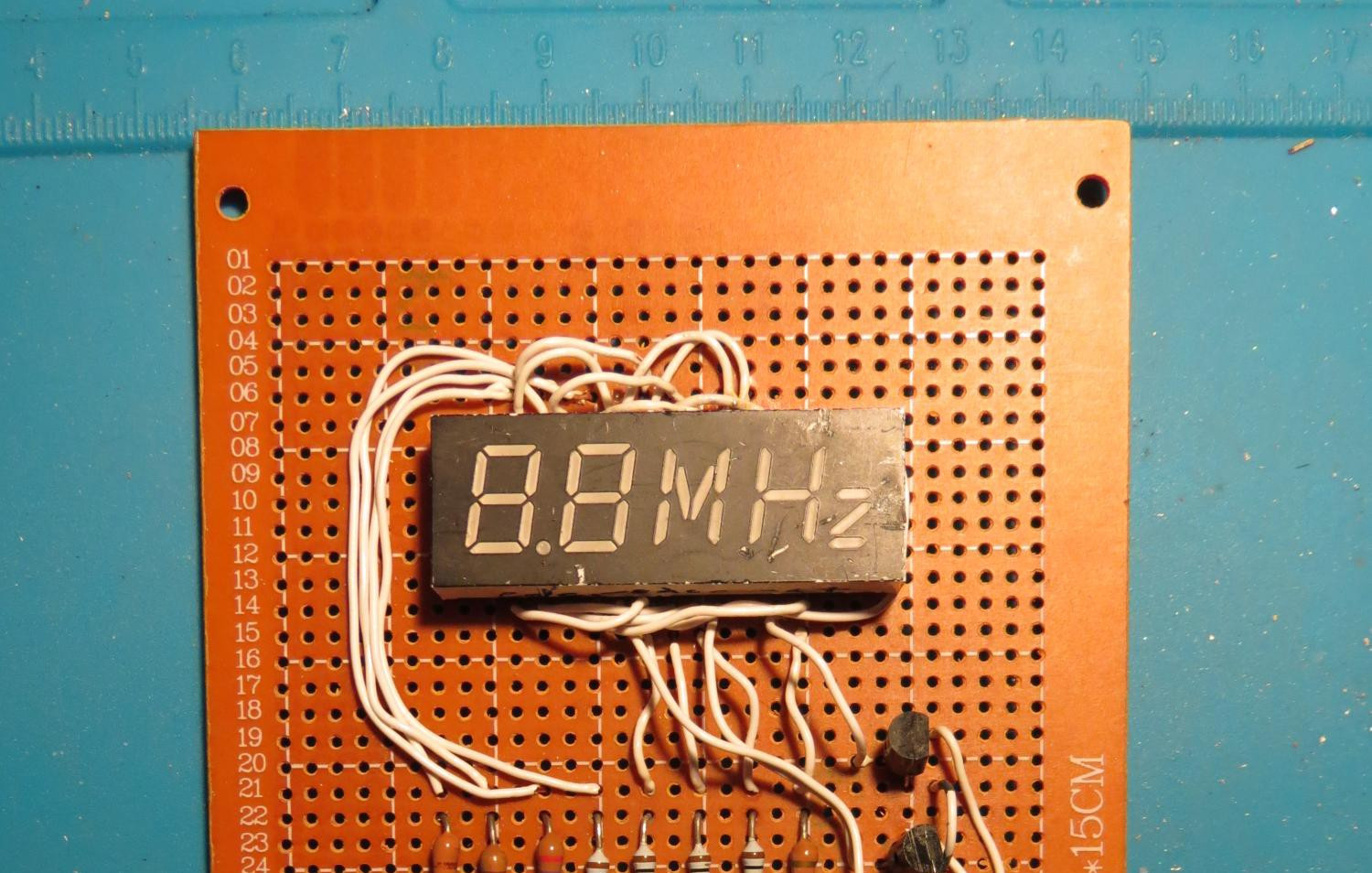

Компьютеры всегда были полем боя. Вечная битва взлома и защиты началась с появления первого массового ПК и будет продолжаться пока существует человечество. Первые хакеры были исследователями, они искали способы оптимизировать вычисления, найти более эффективные режимы работы, выжать максимум из скудных возможностей компьютеров. Тогда еще не было термина “хакер”, людей, которые занимались “взломом”, сейчас бы назвали системными программистами и программистами микроконтроллеров, до сих пор бьющихся за каждый лишний байт и пишущих на низком уровне.

Сложно сказать, когда развлечение стало злонамеренным, а потом корыстным. Первоначально, порча данных или железа не приводила к выгоде, потому написание вирусов — был удел одиночек, любителей в хорошем смысле слова, людей не ищущих выгоды.

Все изменила сеть…

Предпосылки возникновения EDR

Очень долго, компьютерные вирусы были чрезвычайно специфическими программами. Им приходилось выживать в очень стесненных условиях слабых компьютеров с ограниченными ресурсами, авторы вирусов были гуру Ассемблера, досконально знали все тонкости работы компьютеров на низком уровне. Но компьютеры становились мощнее, их связала сеть и все это запахло большими деньгами. Взлом был поставлен на поток, теперь это серьезный и крупный бизнес, уязвимости продают за огромные деньги, основной трафик компьютерных сетей — DDoS. Таким же крупным бизнесом стала и защита от атак. Прошли те времена, когда антивирусные программы покупались на дискетах и защищали только один компьютер. Даже сами понятия “вирус” и “антивирус” уже устаревают, целью атак становятся целые организации, а занимаются этим уже не одиночки-энтузиасты.