Комментарии 479

У вас тоже слетела кодировка.

Рад за тех, кто ставит минус и читал. Я вот не читал.

У нас в языке много слов родом из церковнославянского, и это не повод их не использовать (Церковнославянизмы). Для меня эта фраза вполне себе в ходу и в наше время, и в разговорной речи я запросто могу ее использовать, разве что в письме не рискнул бы так сходу, без словарика )

Хотя конечно минусить так лихо не стоит, как мне кажется.

Проблема автора в том, что он в приличном обществе говорит на языке 200-летней давности

Это вполне себе устойчивое выражение, которое используется и в современном языке. Причём в том числе и в литературе и публицистике.

O tempora, o mores!

Еще раз

Мне платят за то, чтобы я вовремя, быстро и качественно выполнял свою работу, взаимодействуя с коллективом — что еще больше значит, чем все остальные аргументы

Потому, если я буду пытаться что-то делать в гимпе, инскейпе и в чем там еще верстают — меня уволят быстрее, чем произнести «линукс»

Ибо если я буду корячиться в «свободном софте», который не в состоянии открыть псд, который отдал мне дизайнер, весом в несколько гигов, с десятками (это значит много больше больше 10, да — это нормально) слоев, с кучей смарт обьектов, вложенных друг в друга, где тоже по десятку-другому слоев. А потом отредактировать его, поделить в нужный мне профиль и записать файл, который не сбойнет в типографии. Аргументируя это все тем, что «я, типа, за свободный софт — пусть наши дизайнеры расширят кругозор» — нахер я там не буду нужен. Более того, с таким выпендрежным подходом я вапще не найду работу по специальности

Не надо лечить людей — как именно им надо работать. Они уже взрослые, сами все понимают. И разбираются в своей отрасли куда как получше фанатичных красноглазиков, поднимающих вой на весь Хабр, если кто-то косо посмотрит на любимый гимп

При том, есть примеры, когда новый игрок врывался и скидывал фтопку всех монструозных старожилов, которые, как казалось бы: «Мы здесь навсегда» (С)

Сразу подсказывать не буду

Вы ищите там где светло )

Ладно, последний раз, коротко: Я работаю не один, а с людьми, которые используют проверенное, профессиональное и общепринятое программное решение

Гимпить в полиграфии — это все равно что пытаться писать на 1С в коллективе, который поголовно на Java. И ворчать: «Слова в вашей жабе непонятные»

И снова не о том.

Этот, опять, лишь указал на источник проблемы, на этот раз на примере, не относящемся к вам лично. Ну, знаете, это как на чужих ошибках учиться — люди лучше понимают на чужом примере, мозги не коротит от максимы божественный Я не может быть ниправ!!!111адынадын

А вы увидели, снова по заветам Ляли Брынзы, что-то свое и раздули уже целую дораму с ненавистью линуксоидов лично к вам, и, возможно, считаете, что члены этого тайного заговора послали каджита чтобы портить вам настроение.

При этом еще и в очередной раз сменили показания: теперь с ваших слов выходит, что вами движет не любопытство (которого хватает только на сказать ой, все! и пойти искать подтверждение собственного мнения — что делает такое любопыство враньем), а вас прямо-таки злые линуксоиды заставлют использовать гимп.

Нет. Вас просто просят не тупить на ровном месте, объясняя, почему и как именно. Неосилил — ну и на здоровье, может, оно лично тебе и не нужно. Сделал неверное предположение, и неумение гимпа в планшеты оказало просто настройками кисти? Бывает, ничего страшного — все ошибаются.

Это нормально, никто не может уместь во все, особенно, если инструменты сложные и навыки работы с одними ломают навыки работы с другими.

А кричать я ниасилел, но д'Артаньян! (и далее по тексту) — мягко говоря значит выставить себя недалеким человеком.

Это же не слишком сложно для понимания профессионала с маком?

UPD: Кстати, заметьте: каджит вас тегнул для посмотреть на живой пример, а вы первым делом попытались развести срач… непрофессионально.

Господа, а о чём был энтот, с вашего позволения, срач, собственно-с? Кто неправ на этот раз в интернетах, сторонник проприетарщины, иль сторонник СПО?

А вот на этот вопрос ответить сможет третья сторона, ибо участники по определению вовлечены в происходящее.

Началось это в недельной давности посте про свежий гимп, далее найти будет несложно.

Впрочем, оно и по комментам из профиля ищется не очень долго.

Только не надо нападать на vconst, он умный и рассудительный человек.

Я даже не поленился, прочитал.

Нет, ничего страшного с @vconstтам нет, он рассуждает весьма предвзято, но примерно так же, как рассуждают 99% художников. Это часть профдеформации :)

Ну и он прав в том плане, что Gimp действительно не конкурент фотошопу. Это больше инструмент для художников-одиночек. Он сделан энтузиастами для энтузиастов, и с одной стороны, вполне себе функционален, с другой, привыкшего к какому-то уровню качества и системности UI человека может просто выбесить. И да, он не встроен в большой мир полиграфии, зато бесплатно и доступно всем этим энтузиастам.

Проблема автора в том, что он в приличном обществе говорит на языке 200-летней давности

* феспалм *

А если был он вставил фразу на латыни, то вы бы его обвинили "он в приличном обществе говорит на языке 2000-летней давности"?

Что это за у вас такое "приличное" общество, где гордятся своим приниципиальным незнанием классики (=читай необразованностью и невежественностью)?

Если вы бы получили хорошее образование на русском языке, то вам был бы знаком культурный код русской культуры. А, если бы вы получили хорошее образование на английском языке, то вас не возмущало бы "thy" в пьесах Шекспира (реально ваше возмущение звучит как "видал хн* какого м*ка, по имени Шекспир, и этот м*к говорит на языке 500-летней давности"). Аналогично обстоит и с другими культурами: хорошее образование, помимо прочем, подразумевает знакомство с культурным кодом этой культуры.

говорит на языке 200-летней давности

Это Вы сейчас про русский матерный? Он постарше будет!

Это я по поводу и девушки из статьи и автора первого комментария.

я не припомню, чтобы слышал или читал такое выражение, но смысл понял и даже не обратил внимание, пока тут в каментах не прочитал. вот когда без контекста прочитал, то вообще не понял что это значит.

Вы все верно сказали про "нормального человека", который смутится ограниченности своего словарного запаса и предпримет меры для его восполнения. "Ненормальный человек" возмутится использованию автором неведомых слов читающему. Вот за это минусы он и собрал.

Это что за некропостинг такой, что теперь этот пост хабра на главной странице у меня показывается? я могу в любой 10 летний пост пойти коммент написать и пост будет в "горячем"?

Каюсь, не уделил должного внимания датам. Был введен в заблуждение появлением этой статьи в разделе "Читают сейчас".

Кстати да, посту больше 5 лет, а фото студентки так и не доставили. Было бы интересно взглянуть.

Да, это так работает 😅

Зомби апокалипсис близко!

Думаете, если кто-то не прочитал какую-то одну книгу из школьной программы, которая содержала такое выражение, вы делаете вывод, что человек не читал, вел неподобающий образ жизни в детстве, и независимо от контекста его жизни достоин публичного порицания?

Делаю, ибо это ресурс для айтишников, а они очень много читали даже в детстве, иначе они программистами бы не стали, а там где энциклопедии и техническая литература - там и классика под одно, ибо а почему нет. А фраза эта даже не из литературы, а просто крылатая как поговорки, знать ее это просто общий кругозор, даже не начитанность. Вы вот знаете фразу "Поелику мы зело на самолет опаздываем" из известного фильма? Вот она из той же оперы.

А ведь я еще застал времена когда приглашение на Хабр нужно было реально заслужить, лично я написал для этого консольную утилиту и обзор к ней, а многие даже так не получили, так и остались лежать статьи в песочнице до конца дней. Неспроста такие нешуточные страсти кипели после этого, ибо все понимали что будет вот такое вот, но увы.

Последний вариант, при более высокой трудоемкости и затратам времени показал интересный результат — аналогичные по сложности экзамены в этом случае были сданы лучше (и даже не по полученном баллу, а по собственным ощущениям), а итоговое время на подготовку оказалось, как ни странно, меньше.

Лекции сам не конспектировал и посещал редко, именно потому, что со слуха воспринимаю плохо, а конспектировать не успеваю.

Но, как и везде, были у нас продвинутые студенты, которые успевали и воспринимали.

За месяц до экзамена брал два-три лучших конспекта на пару дней, обкладывался учебниками и восстанавливал лекции, переконспектируя себе. Обычно получал отлично.

Если не писал свой конспект при этом — толку не было

Многолетняя практика и мой личный опыт говорят что студенты которые пишут свой конспект знают материал и сдают гораздо лучше тех кто учит по книгам или пользуется чужими конспектами.

Нееа :) Я на себе тоже испытывал, и в качестве прилежного студента и в качестве разгильдяя. При прочих равных (надо чтобы предмет был профильный, интересный и препод хороший) записывая лекцию активно впечатываешь науку прямо в мозг, если их еще на следующий день еще раз перечитать — эффект вообще убойный, после этого в сессию достаточно бегло просмотреть по диагонали и готово. На себе правда последний вариант с перечитыванием проверить так ни разу и не удалось), но на товарищах наблюдал неоднократно.

Это авторы быдловидеопособий любят говорить, что видео это самое охрененное для обучения

В вузах СНГ я не учился, но как я понял из рассуждений у нас до сих пор учат по принципу дешевых HEPA фильтров: больше прогонишь, может чего и останется.

А когда я руками переписывал лекции по МЖГ, мне это абсолютно ничего не дало, ибо на автомате переписал 80 страниц А5 за 2 часа. Я их потом просто читал — это куда полезнее.

В общем, если смотреть на все это как на необходимость сдать экзамены, не замарать статистику, то это одно, а если речь идет о качестве обучения, то совсем другое.

Но эффект был. Требовали в рефератах определенное количество листов, поэтому рукописный смотрелся более органично, чем прореженный печатный, да и написанные работы проверяли не так пристально как печатные (начало эпохи рефератов из интернета).

Печатал на лазернике, на листах из разобранной тетради, потом сшивал назад.

Выглядело как написанное ручкой Паркер. В принципе и цветные делал, у меня был интересный принтер Lexmark 2050 черный картридж которого можно было заправлять обычной мастикой для печатей «Horse», при этом печатал прилично, а чернила становились водостойкими. В цвете печатал просто из интереса, лазерник прокатывал на ура.

Единственное неудобство, для каждого листа выставлять индивидуально поля, иначе текст не попадал в строки.

П. С. Методисты охреневали от такой скорописи. 5-7 тетрадей за один день.

П. П. С. Помидорами не кидайте! Учился не на врача и не на летчика — на юриста.

Бросил! Не мое! Теперь инженер слаботочник. Руководители говорят хороший, а так кто его знает, но платят 2х больше чем остальным, наверное не самый плохой.

Написал на листе А4 все символы, отсканировал, нарезал на отдельные файлы, и в той самой проге подгрузил к каждому символу свою картинку. За основу взял какой-то стандартный шрифт. Пришлось некоторые буквы потом сканировать заново для лучшего эффекта, но сделал я это все часа за полтора.

Кстати, не поленился, откопал в недрах компа этот шрифт, если интересно:

https://www.sendspace.com/file/66xssi

Только вектор — только хардкор!

У мены слова из слитных букв. У вас из отдельных, если конечно у Вас почерк такой же, тогда да.

Вот пример: https://habrastorage.org/files/329/4d4/e55/3294d4e55ccd43278854bf0349942bae.jpg

А вот заморачиваться со связанными буквами очень не хотелось — не спорю.

Заготовить для каждого символа 10-15 различных вариантов написания. Даже наверно 10-15 отдельных шрифтов. Затем случайным образом заменять при следующем символе шрифт из набора заготовленных шрифтов. Я думаю смог бы реализовать это на VBA в MS Word.

Ну а вообще списывать плохо. Когда я стажировался в университете Манчестера. Там каждая работа приравнивалась к публикации. Мы при сдачи подписывали бумагу о том что работа оригинальная и то, что сдающий является ее автором, а также передает права университету. За неисполнение этого соглашения выгоняли из университета еще и в суд подать могли.

без прикладного применения.

Разные варианты каждого символа не делал, но макросом каждому

символу в тексте случайным образом задавались колебания размера, положения на строке (вверх, вниз) и отступ от предыдущего символа.

Смотрелось более реалистично.

Списывать конечно плохо, но тот кто не хочет писать найдет свои варианты.

опрос только во времени и бюджете. Вот зачем юристу Естествознание?

У меня бюджет был ограничен, поэтому был такой вариант быстрой подготовки «уникального» текста: исходный текст переводил на английский, затем обратно на русский, а потом вручную на нормальный русский (уровень переводчиков 97-го года оставлял желать лучшего). Прокатывало.

Обычно думают головой, чтобы не делать руками.

Так станки появились, знаете ли.

Процитирую:

На вопрос редактора отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова, действительно ли она заставляет в 2016 году писать рефераты от руки, Артамонова ответила: «И в 2017 буду. Во-первых, подумают, стоит ли пропускать занятия, во-вторых, что-то, может, в голову залетит».

Источник: http://www.currenttime.tv/content/article/27686095.html

Попробуй поищи препода, который в таких условиях захочет чем-то заинтересовывать за копеечную ЗП.

Если преподаватель не сумел заинтересовать студента и он не сдал экзамен, это не самый хороший преподаватель.

Пока работа оплачивается исходя из количества обучаемых студентов, а рейтинги институтов рассчитываются при помощи сложной фаллометрии, особо ничего не изменится.

Когда я учился в 2000 году, из 35 человек первого курса до выхода добралось 5. Нынешние группы добираются до выхода почти в полном составе. Люди наверное поумнели, вот и отсева нет…

Университет и преподаватель должен студенту столько же внимания, сколько и он ему. Пятилетняя программа обучения в ВУЗе — это комплексный процесс, который обязан учитывать, что студент — это «по умолчанию» ребенок ничего незнающий о мире и о профессии которую он выбрал.

У студента вполне может не быть желания учиться и это нормально. Общество и сами ВУЗы агитируют получать степень с лозунгами далеко не такими как «если ты на 100% уверен, что хочешь и можешь учиться профессии Х, то приготовься 5 лет не расслабляться ни на одном предмете и будь уверен, что у тебя полно желания дойти до конца как бы плохо или хорошо тебя не учили». В моём универе, ЕМНИП, это вообще было в духе «Хочешь много зарабатывать? Иди к нам на Computer science. От тебя нужно только пара простых экзаменов».

Задача университета — заинтересовать. Задача студента — заинтересоваться.

Думается, что должно быть иначе? Тогда скажите ВУЗам (государству), чтоб они из себя детский сад не делали. Но им, может быть, виднее.

Вполне может, из желания сэкономить. Когда печатаешь не играет роли количество страниц, а когда сам пишешь сэкономить даже пару страниц уже приятно.

Так запоминается лучше, когда читаешь и когда пишешь.

Да нет, в чём-то даже проще — не тратим время на разбор написанного, а сразу беседуем. Начинает «плавать» — вот тогда и в бумаги заглядываем; натыкаемся на подобное описанному выше — просим растолковать. Если сумеет из неправильно написанного вырулить в правильные выводы — молодец. Как правило, в следующий раз не устраивает себе лишние испытания и приходит подготовленным (на качестве написанного при этом — да, не всегда сказывается ;) ).

Считать себя досконально разбирающимся в любой произвольной теме — недостаточно самокритично. А узнать что-то новое при беседе со студентом — приятно и далеко не всегда стыдно. К примеру, если задание было связано с проектом модернизации уже существующей системы, с которой студент как-то связан.

А источники у довольно большой, к сожалению, части студентов можно опознать по первым абзацам… ;(

— Сам писал?

— Сам

— Какая тема? А, это в эту стопку

Ну и, видимо, преподам было скучно и они эти 5 рефератов всё-таки прочитали и на следующих занятиях к одной теме докапывались отдельно:

— Ну, давай, расскажи нам об особенностях

— ???

— Ну ты ж сам писал, вот читай отсюда

— Особенностями онанизма являются…

А чё? Тема же совпала!

Возможно с другого бока баррикад ситуация выглядит иначе.

select * from blabla where blabla…

или

where blablalbala…

Председатель комиссии задал вопрос:

-для чего здесь это «или».

В ответ мы услышали нечто новое из мира русской грамматики. Так что качество образования действительно падает катастрофически. Ну не хотят студенты учиться. Особенно, если уже все пригрето и обеспечено.

А кто виноват в отсутствии элементарной компьютерной грамотности у студентки ВУЗа?

Тоже, небось, информатика в школе была из серии «какой стороной вставлять дискету».

p.s.

Рукописные рефераты?..

Не игнорировавших современные реалии преподавателей было ровно 1 за все 5 лет.

Про школу и говорить нечего.

Некоторые пытались напечатать в автокаде бледными линиями и затем обвести карандашом, но кого хоть раз поймали — сдавал экзамены на комиссии (что автоматически означало не выше тройки по всем _остальным_ предметам).

В итоге народ собрал машину, которая из автокада чертила настоящим карандашом, а потом выдавала второй лист с пометками, по которым дырочки от циркуля накалывать.

Самый прикол был в том, что учились мы на программистов ЧПУ, причём с уклоном не в производственные машины, так что всё это черчение больше никому не понадобилось ни разу.

Я с тех пор искренне считаю, что московский ВУЗ — это хорошо лишь для тех дураков, кто работать не может. В частности Станкин, но из других рассказывали такие истории.

Но вот для меня ручное черчение стало плюсом — начав чертить я понял, что черчение это моделирование реальности и даже немного напоминает умственную работу детектива, когда тебе нужно не сразу хвататься за карандаш, сесть, не торопясь подумать над целью, затем представить всё в общем, набросать от руки первый рисунок на листочке, затем уточнить, продумать и разрешить неясности, проведя цепочку логических рассуждений и математических подсчетов, сделав схемки проблемных частей, и, наконец — вуаля, сделать чертеж.

Под конец курса черчение начало мне нравиться и я теперь понимаю, как относились к чертежам знаменитые механики и архитекторы прошлого, — они просто тащились от хорошего, умного чертежа, — он был для них «детективом» рассказывающим будоражащую кровь историю.

Хрен с ним с рефератом, нас заставляли двигатель в разрезе чертить вручную, причём раз до 12 один и тот же разрез. Одна буква не так — зачеркнул весь чертёж и иди переделывай.

У меня было в 90-е — ровно наоборот: вместо 12 чертежей сделанных вручную сдал всего один сделанный в AutoCad'е.

Я думаю, что Ваше понимание задачи ВУЗа несколько неверно. ВУЗ подготавливает человека к реалиям профессиональной деятельности, объясняя будущему специалисту(бакалавру/магистру) сначала теоретические, а потом практические ньюансы той или иной деятельности. Умение учится должны прививать в детском садике и начальной школе.

То, что вы сейчас описали — больше к службе в армии подходит.

ВУЗ же дает человеку понимание того, что «горшки не боги обжигают», то есть даже если человек (специалист) придя на работу чего то не понимает или не обладает необходимыми знаниями в узко специализированной сфере на конкретном производстве — то пройдя учебу в вышке — разбирается в новых вещах быстро и с интересом. При этом проявляя творческую воодушевленность тем, что он делает (разрабатывает, администрирует, проектирует и тд).

Не зря рождаются анекдоты про: «Методичка есть? Сейчас докурим и пойдем сдавать».

Нельзя в современных реалиях идти в ВУЗ в надежде получить знания, с которыми пойдете на работу, нужно идти в вуз с пониманием того, что тебя там научат изучать необходимые тебе знания.

Человек будет быстро разбираться в новых ему вещах если ему это нужно и интересно — ВУЗ не для этого. ВУЗ должен готовить специалиста к будущей профессиональной деятельности. Пока люди считают что ВУЗ для просиживания штанов — он и будет местом для просиживания штанов. Люди создают общество. Общественное мнение создает социальные явления. Образование, из-за людей считающих главным «научится учится», скатилось в пропасть под действием общественного мнения. И теперь идет обратная связь — преподаватели под гнетом системы вынуждены подстраиваться, единицы делают что-то стоящее. И пока мнение, подобное Вашему, будет преобладающим, образование будет катится дальше в пропасть…

Тоесть вы считаете, что ПТУ выпускающее условно программистов учит чему-то, что не обязательно преподавать в ВУЗе? Вы уж меня извините но это бред. Такой-же бред как и «учить учиться». Поскольку задача ВУЗа и научить учиться и дать гораздо более глубокие практические знания и дать основы теории (разной глубины).В большинстве высоконаучных/высокотехнологичных специальностей (целиком IT, к примеру, раз уж мы тут собрались) ваши «глубокие практические знания» станут пшиком ещё до конца обучения. Вот про основы теории — это в точку как раз.

На самом деле все проблемы непонимания некоторыми смысла высш.образования — это мнение, что основная задача ВУЗа это «дать знания». Они приходят учиться на программиста а им видишь ли, паскаль дают и математику и физику какую-то, зачемонамнечортъеёпобери.

Я не говорю про всякую ересь типа фреймворков, я говорю про умение написать этот фреймворков если угодно. Или про умение читать любой неизвестный для тебя язык и делать элементарные правки. То, что делает нас программистами, а не кодерами.Так я это и имел в виду вообще-то. Смысл обучения — не напихать «актуальных практических знаний»(ц) про фреймворки, а заложить базу, и чем глуже, тем лучше.

Как вы представляете себе «учить программировать» тогда? Сидят студенты, а им рассказывают про какой-то конкретный («актуальный»(ц) ) язык программирования? Какие там операторы и всё такое?

Ну ладно уж опустим, что «умеете программировать» в совершенной форме — это несколько странная фраза. Люди всю жизнь учатся программировать, а вы после вуза хотите уметь)

То же можно сказать и про юнит-тесты, паттерны и т.д. В хорошем ВУЗе должны заставить всё это попробовать и на практике осознать, как эти подходы облегчают разработку. А тонкости конкретного инструмента можно уже изучать самостоятельно. То есть упор в обучении должен быть на «зачем», а не на «как».

Они продолжают его бояться и голосовать за svn на новых проектах.

Может они просто не видят практической разницы и возможностей SVN хватает? Я работал с разными системами контроля версий и, как правило, дальше Merge/Check in/Check out редко нужно заходить. И ваше стремление к гиту воспринимают как просто хотелку: ну модно же гитом пользоваться. И получается, что svn привычный и его возможностей им хватает, так зачем же голосовать за что-то другое. Главным двигателем прогресса является лень и упирать стоит именно на нее.

Взять те же IoC контейнеры — многие вообще не понимают, нафига оно вообще надо, пока не сталкиваются с заменой класса в сотне мест в десятке проектов. Можно долго объяснять про него и рассказывать про его возможности, а можно сказать: через N времени вам понадобится поменять этот класс на другой и вы сможете это сделать одной строчкой кода. Второй вариант будет намного ближе к телу, т.к. даст простой и однозначный ответ на вопрос: кому и нахрена это нужно?

Человек, закончивший ВУЗ, который только «имеет паттерны обучения» — это не приемлимо. Как сказали выше, эти паттерны должны быть заложены в школе.

Кем являются программисты и соотвественно имеет ли место быть сейчас всё ещё индустриал или уже наступил «пост-индустриал» — вопрос отдельный, сложный и интересный.

Может быть из-за разного на него неявного ответа и имеет место быть разночтение и недопонимание роли в/о в обществе.

Просто не работает как надо. Ну так а что у нас сейчас работает как надо?

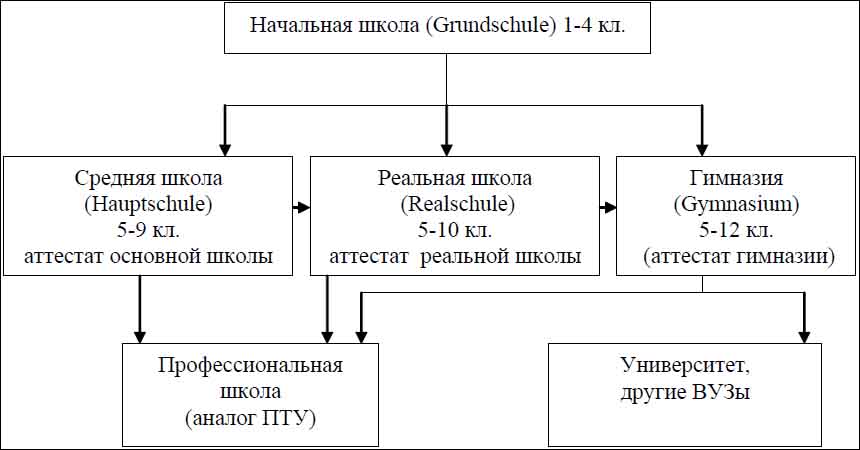

Снова ещё раз: массовое образование — это система подготовки кадров для народного хозяйства. Она разбита по классам профессий — на высшее для инженерных специальностей (в процессе исполнения рабочих обязанностей которых превалирует умственный труд, требующий длительной теоретической подготовки) и среднее-профессональное — для рабочих специальностей, требующих в основном разной степени сложности и натренированности телесных навыков. (Низкоквалифицированный труд системной стандартной подготовки не требует)

От функций, задач плясать надо, а не от аналогов по не пойми каким критериям.

… А не обучение низкоквалифицированному труду не требующего системной стандартной подготовки.«низкоквалифицированному труду, не требующему системной стандартной подготовки.» и не надо учить, тем более системно. По определению этого самого труда.

—

для рабочих сейчас требуется другой уровень подготовки

От рабочих всегда требовалась хорошая подготовка, поинтересуйтесь сколько надо было учиться «на паровоз» например. Или на краснодеревщика. Да хоть на стеклодува, клепальщика, повара, закройщика, сталевара, зуборезного токаря, каменщика сводов, часовщика, печника ага…

«и вот всё у вас так»

Не, я для системы образования — потребитель конечного продукта, т.е специалистов. Как именно там унутре себя эта система устроена — мне (давно) глубоко фиолетово — я лишь вижу, что функций своих она со всей очевидностью не выполняет — при переизбытке «дипломированных специалистов» в стране жесточайший кадровый голод, причём именно по индустриальным специальностям — инженерам и рабочим. По пост-индустриальным (электронщики и программисты и всё что вокруг (дизайнеры, 3d-шники и прочие «креаклы»)) — всё боль-менее — самообразование работает, условно бесплатный софт в стране тому хорошее подспорье (самостоятельно развернуть и попробовать дома можно практически всё.

Собсвенно от этого перемешиваиня сейчас индустриальной и пос-индустриальной стадии развития — как самого образования, так и всего «народного хозяйства» (слово неудачное. но «экономикой» это я тоже называть не хочу, что бы не тянуть туда финансы и инфрастурктуру) — как в реале, так и в головах — и происходит как куча проблем с ними обеими так и спониманием этих самых проблем и путей выхода из них.

Обсуждать конкретику криво устроенного механизма, достоверно не выполняещего свой функции (90% в стране работают не по оснвоной специальности, оставшиеся не пользуются никогда 90% полученных знаний, т.е эффективность образования в подготовке кадров порядка 1%) — не вижу никакого смысла.

для (взаимо)понимания на пальцах: индустриальное — массвое, промышленное, фабричное — ВСЁ — производсво, потребление, и жизнепроведение (рождаемся в роддомах, болеем в больницах, лечимся в поликлиниках, ездим метро/автобусами, работаем в цеху, учимся в школе и вузе по единым типовым программам, отдыхаем на курорте, летая на самолётах через аэропорты, развлекаемся на стадионах, в (кино)театрах, едим в столовых еду, выращенную в птицефабриках и на больших полях, ходим строем и даже путь свой кончаем на кладбище — всё это фабрики с поточно-конвеерной организацией производства, и человек там «обрабатываемый юнит».

Пост-индустриал — едим дома, смотрим домашний кинотеатр, учимся на персональном компьютере по самовыбранным программам, лечимся сами выбирая врача и лечение, ездим в личном/персональном автомобиле и даже поём не хором а под караоке — всё персональное, но при этом функционироующее как надстройка над индустриальным «базовым» производстовом основных материальных ценностей и еды

(металл льют по-прежнему заводы и айфоны собирают на конейере — т.е явно пока имеет место быть переходный период, когда их начнут выпекать дома на 3d — вот когда настанет полный «пост»)

Доиндустриальная страта — это мелкий полностью саостоятельный индивидуальный частный бизнес (извоз, ремонт обуви, приходящий ветеринар, ремонтник, маляр, садовник, карманник...)

Распишите какие профессии к какой страте отностятся и престаньте пытаться учить профессиям одной страты методами другой.

Хотя бы для начала — увидьте в нынешней каше несоответсвия.

Сейчас в России все переименовались в «университеты» — «лесотехнический университет», «университет путей сообщения» и т.п. Поэтому столько путаницы и расхождения мнений о роли университетов и «университетов» — и среди их студентов, и среди их сотрудников.

— Рязанский резюмешный

А все указанные вузы я давно обобщил до %region% заборостроительный университет

4) высшее профессиональное образование (бакалавриат) — к высшему образованию (бакалавриату);

5) высшее профессиональное образование (подготовка специалиста или магистратура) — к высшему образованию (специалитету или магистратуре);

Что касается названий вузов, то здесь даже не знаю где искать закономерность. Кстати, по тому же закону, термин «образовательное учреждение» теперь заменен на «образовательная организация» (ФГБОУ на ФГБОО, например).

Но это всё буквоедство, конечно же. Поднятые выше проблемы от уточнения трактовок в законе к решению не приближаются.

И после этого я пришел в техникум — где преподаватель опять начал «cat, rat, bat». Много ли я знаний мог получить, на таких парах? Поговорил с преподавателем, она говорит — ну а как я могу строить пару, если 95% — 0 в предмете. Договорились, что я буду приходить на 1 пару за семестр — напишу контрольную для галочки, и могу не ходить.

за все 4 года обучения я узнал нового: Pascal, сам выучил Delphi (т.к. заставили писать на нем на олимпиаде), и… все! Мне ни сказали ничего нового, чего я бы не читал до этого в «IBM PC для пользователя» (Фигурнов) или не знал и так (ибо сталкивался по работе или в «гугле»).

Я считаю, что я просто так потратил 4 года жизни (ну ок, 3 — ибо 1 год были общеобразовательные предметы).

На работу приходишь — забудьте всё, чему вас учили в универе, сейчас мы будем учиться заново.

И только ПТУ выпускает специалистов, боль-мень готовых к работе. Даже свежие конструктора порой в чертежах меньше понимают, чем ПТУшник-станочник.

учится

Уж лучше с матом.

Мое обучение в ВУЗе закончилось, когда на профильный предмет пришел преподавать человек, который честно сказал, что он не знает, почему его поставили преподавателем. Он бОльшую часть жизни продавал стекла и сказал, что будет рассказывать об этом.

Суть учебы в ВУЗе — дрессировка и обучение не спорить с вот такими «специалистами», которых так же заставляли переделывать чертежи раньше. Это если по факту.

Поэтому в нашем вузе был упор на развитие мышления и постоянную живую практику с представителями отрасли, а не наоборот, как было на рекламных факультетах в других вузах на тот момент. И никого не удивило, что, пока мы учились, интернет-реклама от каталогов и баннеров в гифе проехала флэш и заказные статьи и успела дойти до SEO и вирусных роликов в Ютубе. Тратить время на тщательное изучение и воспроизведение конкретных феноменов в вузе — неблагодарное дело. Изучать и запоминать нужно принципы, паттерны и причинно-следственные связи.

В итоге 90% учатся чему угодно, кроме, собственно обучения (я даже не говорю о преподаваемом материале), а оставшиеся 10% либо прилежные отличники, со школьной скамьи приученные все делать по совести, либо одаренные и без вузов умники, которым вуз дает примерно ничего кроме диплома. Который, впрочем, другие такие же требуют при приеме на работу, как подтверждение умения делать много бессмысленной и непонятной работы «под галочку».

Так и живем: у большинства есть дипломы, но никто ничего не умеет, кроме как создавать видимость деятельности.

(Даже не рискну предположить, что же вам давали на курсах старших)

Вам кванты на первых курсах давали?Так физика вообще-то на первых курсах вся целиком и расположена (на общетехнических специальностях), конечно и кванты там давали, соответственно.

По анатомии ЦНС у нас преподаватель предложила такую версию зачем брать общевузовский материал: «В юношеском возрасте дендритные связи нейронов еще продолжают активно формироваться и они относительно более устойчивы и менее подвержены деградации. В последствии это будет снижать факторы риска дегенеративных нейронных процессов и упрощать процесс формирования новых связей за счет уже развитых дендритных древ.» Так сказать нейрофизиологическое объяснение необходимости фундаментальных знаний для специалистов умственного труда.

А вообще с психологами большая беда в силу того, что большинство идет за дипломом просто потому, что считают, что нужна вышка, а сам курс кажется более-менее простым.

А вообще с психологами большая беда в силу того, что большинство идет за дипломом просто потому, что считают, что нужна вышка, а сам курс кажется более-менее простым.

В этом и состоит основная проблема в образовании в СНГ, люди приходят за корочкой, и сейчас даже угрозы отчислить особо не котируются, так как это редко очень происходит.

Полезных знаний получил минимум, только 2 курса было интересных, Операционные системы и Сетевые технологии, преподы реально заморачивались чтобы доступно объяснить сложные вещи

2. В интернете текст, который Вы пишете, служит для его читающего некоей заменой Вашей реальной внешности («ввиду отсутствия таковой» ©). Мне реально противно общаться с безграмотно пищущим человеком — примерно так же, как Вам противно общаться с грязным и пахнущим бомжом из помойки.

Интересный факт, что на защите диплома, комиссия из «топ преподов» принимая чертежи, ставила 5 только тем, у кого он был не идеальный, так как прекрасно понимали, что идеальные были куплены… Я, как и наверное многие, сидели над лампой практически накануне, и очень переживали за качество, так как переделывать было уже некогда. Но оказалось все совсем не так))

Еще забавляло — на паре приносишь работу на проверку, выполненную прямо здесь, препод в истерике ставит пометку где то красной ручкой, мол все заново черти, новый А3 и вперед

Идешь, лезвием стираешь ручку, ничего больше не трогаешь, сдаешь и слышишь — ну воооооот, можешь же когда хочешь :)

хоть что-то может запомнится при переписывании

И они таки правы — Человек лучше усваивает информацию, делая заметки от руки, чем набирая на клавиатуре.

Но, если времени нет, а требуют именно рукописное, то можно схитрить…

Начал ему объяснять было, что это такое, он посмотрел на меня, сказал спокойно, что он и так понимает.

Всё принял в итоге.

Если он лентяй, или считает, что предмет ему не нужен то отключив мозги перерисует содержимое с сайта.

Если увлечен предметом, то будет искать информацию, перепечатывать, вдумываться.

Как говорится, чем могу…

Реферат прошу сдавать только в электронной форме. Копирую кусок текста в гугл, нахожу точную копию — отдаю переделывать. В итоге после пары переделываний это действительно похоже на реферат.

Потом наедине задаю несколько вопросов по тексту; если вижу понимание — реферат сдан.

Вам принесли рефераты на последнее занятие перед зачетом, рефераты списаны, 2/3 группы темой не владеет?

Политика деканата: 10 отчисленных 11-м идет преподаватель отчисливший.

Ваши действия?

PS: По вводной вам просто досталась неудачная группа, преподавать вам нравится и остальные три группы студентов вызывают у вас законную гордость.

У моего деканата политика примерно такая же, как у вашего. Но обычно дается время, чтобы «додолбать» студентов, заставить даже самую неудачную группу выучить хоть что-то. Совсем безнадежные идут на комиссию, где их оценка уже на совести председателя комиссии — обычно, декана.

PS: Так рефераты-то от руки писать, или уже всё равно?

Я преподаю не в ВУЗе а в школе, поэтому могу сказать следующее: то каким надо сдавать реферат определяется целью с которой его задали. Есть например предмет ОБЖ в школе, по предмету предусмотрено одно занятие в неделю, реферат задается с целью «ну надо же вам за что то оценку четвертную поставить» соответственно если класс ведет себя на занятиях не слишком спокойно то как мера наказания могу сообщить что надо писать руками, и не меньше двух страниц по вопросу куда бежать в случае землетрясения (с учетом что не бывает у нас в области землетрясений вообще совсем), такие рефераты проверяются по сути на вес.

Другой вариант: реферат класса исследовательская работа. тут гораздо сложнее ибо надо тщательно выбрать и подготовить тему реферата. Что бы не получилось тема которую нельзя выполнить. Либо можно полностью найти в википедии. Такие рефераты я принимаю по содержимому, а оформление — хоть левой нагой по клочку туалетной бумаги, главное ответ на поставленные вопросы.

с учетом что не бывает у нас в области землетрясений вообще совсем

Разумеется, никто ведь никогда не уедет из вашей области, глупость какая. И войны у нас ни с кем давно не было, в мирное ж время живём — границы, вон, все открытые, все со всеми дружат. И терактов с захватом заложников у нас не бывает. Вот и я говорю: бесполезная херня какая-то этот ОБЖ.

Если серьёзно, у меня есть ощущение, что пресловутая «проблема образования» начинается с того, что сами преподаватели пяти минут не готовы потратить, чтобы найти и обосновать применение того или иного знания в реальной жизни. Не говоря уже о том, чтобы заинтересовать в нём. Это ж сложно и бесполезно. Так и получается порочный круг: скучающие ученики отбрёхиваются перед скучающим преподавателем, тот отбрёхивается перед скучающим деканом, и так далее; деградируют все участники.

Легко и приятно рассказывать детям про разные подходы к понятиям кислота-основание, или щелочные металлы и т.д.

Но по пробуйте сохранить в себе энтузиазм рассказывая как спасаться от техногенной аварии с выбросом СДЯВ, зная что такие аварии для обыватели или где то там бахнуло а нас с руганью увезли подальше или обыватель умер ночью в постели даже не проснувшись. Вот например у вас дома есть противогаз с комплектом свежих фильтров на разные случаи? А регламент хранения фильтров вы соблюдали? И если ответ на оба вопроса нет то оцените свои шансы выжить в случае применения по вашему городу ВАП-250 с вязким зоманом?

Спасибо, поржал.

Откровенное хамство должно отсеиваться сразу. Проблема в том, что таких «прорывных» — примерно каждый третий.

Впрочем, у меня аргумент на использование техники был железобетонный — после аварии в 15 лет и как следствие — сотряса у меня резко испортился почерк, практически до нечитабельности при нормальной скорости письма. Никакие тренировки это не исправляли, в выпускном классе я полгода по 2 часа в день сидел за прописями для первоклашек, все без толку, улучшений практически не было. При этом все остальные функции работают отлично, мелкая моторика, печатание текста, даже отчасти рисование — все дается легко. Но именно письмо — ни в какую, как мне невропатолог объяснил, такое случается, у него в практике был случай, когда после ЧМТ пациент мог есть только левой рукой, хотя по жизни был правша.

Я могу писать красиво, но очень, очень медленно (пока группа пишет 3 строчки, я второе слово дописать не успеваю), и это сильно утомляет. Поэтому лучшим другом на лекциях был нетбук eeePC, и все лекционные материалы, не без помощи декана (в смысле что декан приходил и объяснял особо непонятливым преподам, что мне можно) сдавались в печатном виде. Иногда даже не распечатывал, а так, показывал двухмегабайтный док-файл с лекциями :)

А уж там на компьютере она бред набирает или от руки его ваяет — дело десятое.

(Да, я в ней не зуб ногой)

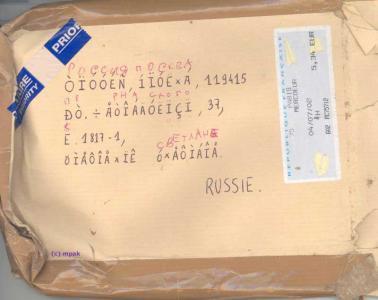

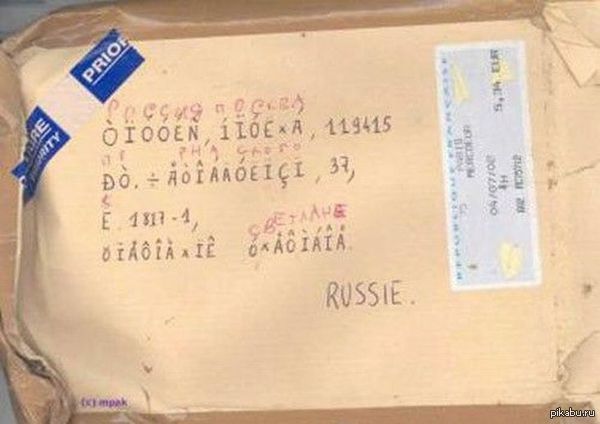

Книга готовилась на TeX, а у него внутри совершенно необычные кодировки символов (корни TeX начались ещё когда и не пытались стандартизировать международные кодировки, что уж говорить про Юникод).

Да ладно, в математике каких только верхних надчеркиваний не используется: вектор, среднее значение в статистики, число комплексно-сопряженное, комплексно-сопряженная матрица, дивергенция и ротор, производная по времени, дуги окружности, общее множество и ещё куча разных обозначений.

А насчет «непрофильного» и «ни в зуб ногой» — так в наше время анекдот такой был:

— Завтра сдаем китайский язык

— А в какой аудитории?

Кто не въехал (ну, типа этой студентки) — других вопросов не было, а экзамен сдавали.

Видимо правило «рукописный вариант» появилось именно после подобных прецедентов.

В итоге страдали больше всего как раз те, кто делал сам: час строишь таблички с расчетами в офисе, а потом два-три часа аккуратненько перерисовывали все эти километровые портянки. А остальные просто брали у первых файлики, забивали туда свои данные (5 минут) и за полчаса все это на скорую руку срисовывали, иногда прямо на паре — на трояк и так сгодится.

Я до сих пор не понимаю, что это было — попытка самоутвердиться за счет студентов или просто идиотизм.

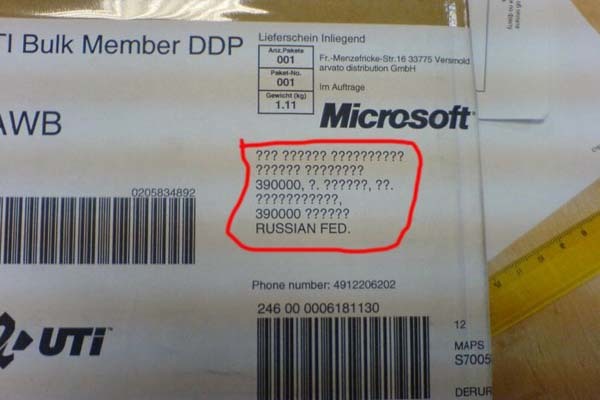

Пару раз приходило с вопросиками в скобках (от американцев), а вот от китайцев, как правило, приходит с нормальными русскими символами.

По мне, если лекции действительно полезные то диктовать их надо так:

А у нас была преподавательница, которая запрещала на лекциях писать конспекты. Она говорила: «Записывают, чтобы забыть!» Но это не значит, что писать не надо было совсем. Записать ее лекцию надо было дома, по памяти, и конспекты эти тщательно проверялись. Поэтому такой напряженной тишины, как на ее лекциях, не было больше нигде и никогда. И, кстати, многое из того курса лекция я помню и сейчас хорошо, даже Ломоносова могу по памяти цитировать :))))

жж, vixymixy

А случаев, когда студент одновременно наглый, туповатый и считающийся себя хитрым борцом с системой — не сосчитать.

ПОБЕДА

Это было лет двадцать тому назад. Работал я тогда в компьютерном центре очень большой питерской типографии. Как-то вечером пришёл заказчик с файлом, сделанном в пейджмекере (ежели кто помнит), и попросил вывести это дело на плёнки, причём к утру. Заказ был срочный — они решили напечатать подарочные издания ветеранам к дню Победы. Пришлось остаться в «ночную» смену. Верстальщиком была молоденькая девушка вообще без опыта работы. Шрифты она естественно принести не догадалась, вёрстка расползалась, приходилось контролировать каждую страничку и к утру я был уже практически никакой. Наконец работа была почти закончена — осталась только обложка. На обложке было одно-единственное слово: ПОБЕДА. Я отправил её на принтер, и оттуда вылезло что-то типа "ĖĀĤĈĐĶ". «Шрифт слетел» — сказал я, отправил испорченную плёнку в мусорное ведро, и вывел новую плёнку, подобрав рубленую гарнитуру, подходящую по размеру и начертанию. «А можно я это с собой заберу?» — спросила меня девушка, крутя в руках вытащенную из мусорной корзины плёнку. «Да не вопрос» — сказал я — брака не жалко. Она положила бракованную плёнку сверху пачки и упорхнула. Я получил лёгких $%&*юлей за ночную смену без уведомления начальства, и думать про это забыл.

Несколько недель спустя вызывает меня директор типографии. За столом сидят технологи, корректоры, и лежит пачка книжек. Директор взял из пачки одну из книжек, подвинул её ко мне и просто спросил «Это что?!». На красной бархатной обложке, тиснёные золотом, красовались буквы "ĖĀĤĈĐĶ". Меня начал разбирать смех. Я представил себе, как рабочий типографии отливает штамп с чудными буквами, как оператор горячего тиснения рассматривает обложку, но тем не менее продолжает выпуск… Больше половины подарочного тиража выпустили, пока не остановили. «Шрифт слетел», — только и смог выдавить я из себя, вспоминая, как юное создание вытаскивает злосчастную плёнку из мусорной корзины и кладёт сверху готовой пачки плёнок. «Что значит шрифт слетел?!» — зарычал директор. Дяденька уже в возрасте, он и представить себе не мог, как наборщик, даже в самом пьяном угаре, возьмёт шесть первых попавшихся литер из акцидентного набора семьдесят вторго кегля и вдует их на обложку. «Слушайте, а может это по-гречески или по-латыни?» — спросил технолог — «мы могли бы это дело как-то обыграть»… Короче, поскольку времени перепечатывать тираж уже не было, решили пофиксить баг, просто сделав суперобложку с «правильными» буквами. Так что если у вас дома есть красная бархатная книжка в суперобложке — разверните и посмотрите — может вашей бабушке или дедушке попался тот самый экземпляр с кракозябрами.

решила что такие обозначения

Там на листке есть расшифровки. "Ðîïô", в частности, это рентабельность. Так что да, вполне могла и разобраться пока переписывала.

Интересно, что подумала о преподавателе студентка увидев такое в присланном материале? Знай она о кодировках, она бы отписалась о проблеме преподавателю. А так получается, что увидев непонятное она постеснялась или испугалась переспрашивать преподавателя, что это за странный вид у формул.

Возможно преподавателю необходимо пересмотреть свои подходы к преподаванию материала. Или как минимум, при пересылке файлов дописывать в письме, мол, если документ открывается или выглядит некорректно, то просьба сообщить.

Все же здесь на мой взгляд более важный вопрос, почему студентка увидев непонятное в методичке не обратилась за пояснениями к преподавателю?

И расскажите — в ВУЗах «ворд» — под образовательной лицензией, а студентам для домашних компов где его брать? Или чем препод предполагала будут открывать её методичку с формулами?

(я не знаю, я спрашиваю)

И таких мелочей найти можно вагон если копнуть чуть глубже набора простого текстового документа.

И вроде выглядит так же, и с первого взгляда работает но вот ньюансы иногда перечёркивают всё на корню. Жду этого момента, когда в ЛибреОфисе таблицы станут полноценными объектами, как и «текстовые поля» в которых нельзя использовать даже цвет и внезапно нельзя вставить элементарную таблицу!

Погодите... в ЛибреОфисе нельзя сделать текст в несколько колонок?

Можно, конечно.

Вставка — вставить разрыв строки (shift+Return); выделить нужное (или задать соответствующий стиль); формат — колонки. Правда, я с ходу не нашел, как потом обратно в одну колонку это скукожить, ну так мне и две колонки пригождались единственный раз в жизни

Вставить таблицу в таблицу

Вставить таблицу как объект (но это не всегда удобно)

За 6 лет, думаю проблему пофиксили, я полагаю. Не проверял. Но тогда один раз понадобилось, и такая фигня. Потом был баг - на AMD процессорах подсветка синтаксиса(неотключаемая!) в редакторе макросов жутко тормозила - любая прокрутка приводила к отрисовке окна секундами! И чем больше текст макроса, тем дольше рисовалось. У меня был строк на 200 - отрисовывалось секунд 10-15... и это произошло при каком-то из обновлений.

Как думаете, если я покопаюсь в дисках и найду дистрибутивы ~2008 года — там эти возможности будут? Что-то мне подсказывает, что да.

Куда более вероятно, что это вы не нашли способа решить свою задачу и свалили вину на софт. Не стоит так делать.

На счет макросов и прочих костылей — я ими никогда не пользовался и я не техподдержка чтобы ради вас в этом разбираться.

Лучше скажите можно ли в вашем любимом ворде сделать надчеркивание? Линию сверху текста. Когда я писал диплом и конвертировал из Офиса в Ворд (такое вот дурацкое требование было), тот его просто убирал. И второй вопрос: можно ли в вордовском редакторе формул вводить их по-человечески, текстом, без мышевозанья?

Попробуйте. И разочаруетесь. Мне не хотелось бы решать задачи ЛЮБЫМИ способами, иначе всё свелось бы к паинту - ведь в нём технически можно нарисовать всё что душе угодно, но есть ньюансы... тогда мне надо было набрать справочный листок состоящий из десятка таблиц разных размеров так чтобы максимально использовать пространство листа формата A5 на двух сторонах листа, в опенофисе простым способом это не получилось, гугл тоже тогда сказал "увы, это невозможно" и извращаться тоже не хотелось - задача того не стоила.

О верхнем подчеркивании вообще впервые слышу, и это поидее не проблема текстового редактора, а задача плагина для ввода формул, которого изначально в ворде нет, а в опенофис вероятно встроили поэтому и сравнивать нечего.

Вроде бы, давненько видел для ворда LaTex, как сейчас он поживает не в курсе. Предлагал знакомым которые работают с формулами, отказались... не так уж много у них формул было, видимо чтобы изучать ещё и этот язык.

Наконец-то дошли руки съездить за дисками как раз ~2008 года. К сожалению, время их не пощадило, и загрузиться с них не удалось. Но нашел Knoppix 2012 года с офисом 3.5.4 (для сравнения, на основной машине у меня 7.3.3).

Как и следовало ожидать, все прекрасно работает.

А если мне не надо две колонки? Таблицы в тексте, вокруг текст, какие две колонки? Это скорее выглядит как костыль, наравне с выравниванием пробелами - пользоваться можно, но дальнейшая работа с документом будет затруднена.

Старательная девушка — хороший бухгалтер будет по первичке и НДС.

Преподаватель, вместо того, чтобы читать лекцию, рассылает непонятные методички, из которых просит составить реферат. Откуда студентке знать, что это глюк кодировки. «О с домиком», «I с крышкой», «дельта строчная», «n с волной» — вполне нормальные символы в некоторых разделах математики. Как в методичке было определено, те же переменные она и у себя использовала, чтобы препод потом не придиралась.

У нас так весь поток айтишников сдавал философию — вместо глупой прихоти преподавательницы переписывать 48 листов какой-то бурды каждый потратил вечер на оцифровку собственного рукописного шрифта и десяток итераций подгона печати «написанного» им под тетрадный лист.

На Хабре была пара статей про имитацию рукописного почерка для ленивых.

Рукописные рефераты — зло!

habrahabr.ru/post/127088

megamozg.ru/post/6930

Как вспомню, как меня отец в школе заставлял тетрадки переписывать, чтобы выработать почерк.

Так и не получилось. Зато в институте, почерк стал вполне аккуратным.

Кстати, если каждая крякозябра обозначает определенную букву, и к крякозябре даны пояснения, что она обозначает, то технически формулы написаны верно. Просто девушка использовала свой алфавит. :)

А если серьезно то жутко становится от того что некоторые люди даже копипастить не умеют

xxx: ЙРН МХРЭ ОНДШЛЮК ВРН МХРЭ МЮ Gfs?

yyy: ондшлюк?

xxx: ОНДШЛЮК= ГЮОСЯЙЮК, МЮЯРПЮХБЮК

yyy: я теперь знаю, что такое ондшлюк

Пыхтят на всех парах заводы по выпуску ментально искалеченных людей с отбитой любознательностью и расстройствами внимания.

Тысячелетия существуют понятия 'savage' (прим. дикарь) и 'barbarian' (варвар).

В россии куда не посмотри - везде эта обыдлительная система, калечащая умы. И в школе, и в ВУЗах, и на работе - везде одно и тоже: "Сиди и не высовывайся", "Тебе больше всех надо?", "Делай этот сервис как раньше (25 лет назад) делали" и т.д. За любой креатив и новаторство бьют по рукам, иногда больно.

Кажется я начинаю понимать, почему только на русском я встречаю так много статей «нужно ли высшее образование?»

В винде и ворде уж много лет как правит Calibri. А обязательный TNR — болезнь вообще многих ВУЗов. Причём многие ссылаются на ГОСТ 7.32, но там мне не удалось найти ни слова об обязательном шрифте. Есть подозрение, что это ради того, чтобы не получать рефераты в Comic Sans.

Я не против стандартов. Но, в данном конкретном случае, у меня есть вопрос "почему именно Times New Roman?" Почему антиква? Будь в этом де-факто стандарте ещё и альтернативный гротесковый шрифт, у меня лично претензий не было бы.

Мне нравится с засечками. Габариты буквы лучше воспринимаются.

Но, в данном конкретном случае, у меня есть вопрос «почему именно Times New Roman?»

А почему нет? Вот понравился он составителю требований. Иногда так бывает в стандартах и требованиях, начальная идея — в унификации, а там уже как получится, иногда доходит до абсурда.

Судя по состоянию нашей "экономики", экономистами там и близко не пахло. Что, впрочем, не удивительно. Я вообще по некоторым причинам чуть более пристально слежу за инфорацией о сельском хозяйстве… Так знаете как велико было удивление когда нынешний министр оказался реально связан с сельским хозяйством? До этого были юрист, медик и вообще железнодорожник. Это как пример, что квалификация в области никак не влияет на назначение на должность в нашем правительстве.

Всё таки специальность и квалификация — вещи хоть и связанные, но не напрямую. Из того же с/х квалифицированный человек может быть по специальности агрономом, зоотехником, ветеринаром и даже, например, экономистом (Специальность 080502.65 "Экономика и управление на предприятии АПК" по старой системе образования. С переходом на бакалавриат и магистратуру всё стало слегка более мутным). Ну а что люди работают не по основной специальности… Так в этом ничего удивительного нет. Дипломы ВУЗов у нас обесценены и к этому привело множество факторов. А если учесть, что государство у нас яростно душит высшее образование, то и ожидать позитивных изменений в этом отношении не стоит.

В бытность преподом отлично различал рефераты написанные самими студентами и списанные один в один. Для этого не нужно даже что бы студент в кодировке сбивался :-) Всегда так были и всегда так будет… А тут просто да. посмеяться. Ничего нового, просто новое проявление старой «традиции».

Для тех, кто не помнит, что это такое (сомневаюсь, что среди аудитории такие есть) — отличить .midi от симфонического оркестра сможет даже человек, которому в детстве стадо медведей по ушам прошло.

Хотя у живого оркестра вариабельность темпа и длительности больше чем у бездушной машины. Но если midi-файл записать с живого оркестра, отличить в последствии будет очень сложно.

У меня так третья часть «лунной сонаты» где-то болталась — именно midi чуть ли не в sc3 формате (сименсовском) и звучала ощутимо лучше чем кем-то пережатый в mp3 Горобец с непойми какой записи — даже на тех же колонках и той же звуковухе (не помню — SBlive кажется с внешним банком). (там кстати полифония даже не очень нужна — один инструмент и почти без аккордов)

Так что без уточнения «какая аппратура дома у этой барышни» ваш рассказ может быть ошибочным с точностью до наобоот, и заблуждалась не она, а вы, причём до сих пор.

Лунная соната — немного особый случай, там только пианино используется, нет таких инструментов, как скрипка или виолончель, например. Мне ее звучание очень нравилось в Earth Worm Jim на Sega Mega Drive, хотя, что там за динамики встроены в телевизор и какое у них может быть качество?..

pp.vk.me/c617726/v617726647/11650/DKPxYKk7Pk0.jpg

Мало того что студентка ничего не знает, так еще и преподавательница классный материал дала еще больше введя ту в заблуждение. Печально это, вспомнилась цитата Айн Ренд:

«Получает деньги, которые не способен заработать, за работу, которую не умеет делать»

— Так что разрешите доложить, — сказал Эдельвейс, — что указания ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая… Не по‑русски там идет… У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные, видать… Их печатать, или как?

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. — Обязательно печатать!

— А ежели в ем этих букв нету?

— Тогда срисовывайте рукой… Очень хорошо! Агрегат заодно и срисовывать научится… Действуйте, действуйте!

Стоит отметить, что Эдельвейс Захарович Машкин заподозрил, что тут что-то не так.

Студентка — нет.

Не думаю, что я ошибался. Потому что если копнуть, то на реальной задаче _любой_ бывший студент завалится. И пусть. На то он и бывший. Если он до сих пор считает, что работать должен кто-то кроме него — идет лесом. Среди технических обычно такого нету… Профессионал должен сжечь ведро IGBT, чтобы достичь просветления (где-то читал). В реальной работе их и тонну сожгут. Если надо. А для понимания работы тиристора можно сжечь один — и хватит. Главное результат. А учат — главное ИБД. И по этой дисциплине, извините, вам перезвонят.

Да, вот это самое ИБД и есть перерисовывание чертежей, рефераты, прочее. Суть не в этом.

- Открывает работу.

- Просматривает каждую страницу (в глазах так и мелькает линейка).

- Находит ошибку, показывает ее и отдает работу.

После того, как исправляешь — начинается все заново. Вообщем не могла она (или не хотела) проверить всю работу и указать сразу на все ошибки. У меня некоторые однокашники по месяцу к ней почти каждый день ходили.

Это, дорогие мои, мы уже докатились, дореформировали наше многострадальное образование. Последствия ЕГЭ и прочих нововведений. В вуз приходятся совершенно пустые и неподготовленные абитуриенты. Эта девочка в статье просто списала распечатку, совершенно не вдумываясь в смысл текста. И так подавляющее большинство современных студентов — они не могут решать задач более чем в одно действие. Поскольку из школьной программы, особенно в старших классах вычищены методики развития логического анализа и абстрактного мышления. Современный российский школьник/студент в лучшем случает может воспроизвести некоторые готовые знания, а синтезировать новое знание из имеющегося уже не в состоянии.

Почему-то ещё 15-20 лет назад, когда ещё действовала база образовательной системы созданная в советский период такие опусы если и были, то единичны. А тем что в статье я не удивлен — я и похлеще видел

P.S.: Была советская система образования. Работала. Зачем было ломать?

Затем, что у нас теперь капитализм, а капиталисту не нужны люди, сособные *думать* — чего доброго, они начнут задумываться о вещах типа «а почему это у него заводы-газеты-пароходы, а у меня ипотека до конца жизни?», — ему нужны винтики-исполнители, которые будут копать от забора и до обеда без всяких там размышлений.

Капитализму как раз нужны. А вот стране, работающей сырьевым придатком — не особо.

Кстати, по моим наблюдениям, у людей с возрастом наблюдается ослабление способности критически мыслить. Моей матери сейчас седьмой десяток, и она мне всерьёз рассказывает про всякие планеты Нибиру, «вредность еды из микроволновки» и т.п. — при том, что я её помню прекрасно разбирающейся в физике и астрономии.

С одной стороны, не могу сказать, что «я по жизни дурак, и только система образования меня научила», но, с другой стороны, я могу *лично* засвидетельствовать, что *без* системы (стотыщмиллионов научно-популярных книг во всех областях знания, кружки по интересам, научно-популярные фильм, библиотеки, итд итп) мне было бы *гораздо* труднее.

> А вы в каком вузе учились?

Хорошая попытка, товарищ майор, но нет. :)

Просто у меня есть мнение, что в России есть примерно полтора годных вуза, было интересно, из них вы или нет.

Откуда такое мнение? И какие «годные»?

Вообще меня всегда интересовало, почему ярлыки на вузы «годный/негодный» вешают люди к образованию никакого отношения не имеющие. И они же в конечном счете определяют то как учить и чему учить. Почему об этом никто не спрашивает нас, непосредственно занятых в сфере образования? Уж коль скоро мы там работаем, то в общем-то и прерогатива определять стратегию развития системы образования должна принадлежать нам.

Потому что образование — не самоцель?

Вот этой мысли я не понял

Сравнение с вещью тут не проходит.

Сегодня в нашем государстве образовательная политика совершенно шизоидна, занимаются её люди, ничего не смыслящие в обучении и за кафедрой никогда не стоявшие.

Сейчас очень трудно отчислить неуспевающего студента. Ибо фонд оплаты труда преподавателей формируется исходя их числа занятых бюджетных мест. Отчисляя десяток бездельников я увольняю сам себя.

Соответственно я лишен одного из мощнейших регулирующих рычагов в своей работе. И те кто проводят таковую политику финансирования образовательных учреждений даже не в состоянии понять сути того, что они делают. А для того чтобы это понимать, нужно быть «производителем дрелей». Вот так

что *без* системы (стотыщмиллионов научно-популярных книг во всех областях знания, кружки по интересам, научно-популярные фильм, библиотеки, итд итп) мне было бы *гораздо* труднее.

Вот именно. А на сегодняшний день ничего из перечисленного контента не производится, а если производится, то выглядит глупо и нелепо, за примером далеко ходить не надо

В то же время она произвела Туполева, Королёва, Курчатова, Капицу и др.

Туполев еще до советской системы образование получил.

Королев основы получил до СССР, да и когда учился в КПИ и МВТУ — там еще была «царская школа», не «советская».

Курчатов закончил университет в 1923 году. СССР к его образованию тоже имеет чисто географическое отношение.

Капица — докторскую защитил в Кембридже в 1922 году, до этого учился в Петербурге. Такой же вклад советского образования, как и у Курчатова.

как минимум она произвела меня (в школе и институте — победителя всероссийских олимпиад, а сейчас — долларового миллионера

Вы заработали научным трудом?

Не думаю, что у непрерывно ведущейся реформы образования есть какая то там поставленная злыми капиталистами цель. Просто всем, в том числе и чиновникам, надо что-то делать чтобы обосновывать свою необходимость. С 1го класса и до окончания аспирантуры я не помню года, чтобы что-то не менялось в системе образования. А такой подход автоматически ведет к бессистемности.

Извиняюсь за некропостинг, но вот я начинал учиться ещё в СССР, и заканчивал в постсоветской анархии, но в любом случае, меня учили советские преподаватели. Так вот, здесь в статье рассказывают про тупую студентку, которая бездумно сфотографировала текст, а у меня так делал преподаватель.

По моему мнению, только учебники, написанные в 40-60х, требовали могучего абстрактного мышления и знаний смежных областей, а вот уже в 70-90х задачи часто сводились к «выучи параграф наизусть» и «подставь формулу из прочитанной главы»

Просто еще один шедевр в копилку к «из школьных сочинений».

Подумаешь реферат.

Мне такое на экзамене приносили. На экзамене!

Люди честно думали что слетевшая кодировка в формулах означает какие-то таинственные символы, известные лишь преподавателям, профессорам, дтн. И это надо принести, честно списать старательно выводя каждую крякозябру и потом объяснять.преподавателю как эти таинственные формулы работают.

И да, я предупреждал студентов что где-то бросит версия конспекта со слетевшей кодировкой. Но кто ж слушает, особенно на первом занятии :-)

И никто не обратил внимания, как в "читают сейчас" попал пост 2016 года?

Интересно, в 2016 уже были сервисы по генерированию рукописных текстов? Подобные сервисы позволяют взглянуть по-новому на описанное в статье явление.

Проблема еще глубже, чем вы думаете.

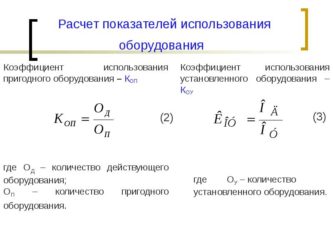

Ради интереса, загуглил "коэффициент использования оборудования" из статьи.

На второй картинке из гугла точно такая же формула со всратой кодировкой, которую кто-то без задней мысли выложил в интернет. И кто-то это так же скопирует и решит, что это что-то нормальное. Когда уже начнут первокурсников латеху учить? Да и части преподавателей бы тоже не помешало.

Учителю сказал, что писал на планшете.

Смешное тут то, что она таким наглядным способом показала, что совершенно не вникала в саму тему. Просто слизала.

Ничего нового, в далёком 1988 году одноклассник сдул контрольную по алгебре у сидящего за партой сзади него, ну и учитель(ница) был(а) очень удивлён(а) увидев формулы в верх ногами.

Лет десят назад, когда я ещё был аспирантом и параллельно преподавал на кафедре, мне как-то один из студентов сдал в электронном виде (docx) семестровую, где в конце белым по белому было написано "Эта работа скачана с ресурса...". Однако ему очень не повезло: я в то время активно пользовался режимом высокой контрастности, и у меня этот текст ярко отобразился на чёрном фоне.

Я видел много случаев, когда люди говорили, писали или делали что-то, не вникая в смысл совершаемого. Это просто частный случай. Не важно чем он вызван, нехваткой знаний или ленью. Однажды мой товарищ перерезал кусачками провод находящийся под напряжением, при этом он не мог не знать об этом, просто "не включил мозг". Когда учился, часто давал списывать и иногда замечал как люди тщательно переносят все, включая зачеркивания, помарки и просто отступы на странице, когда сам учил - то поражался насколько это заметно при проверке. В работе тоже, люди часто употребляют термины значения которых не понимают, переносят откуда-то код не представляя как он должен работать или не видя что эта функция никогда не будет вызвана, а условие никогда не выполнится, слепо доверяя автору кода. В обычной жизни люди часто употребляют выражения смысл которых, если бы они о нем знали, мог бы вывернуть их предложение наизнанку, особенно когда дело касается матерных выражений. Да чего уж там говорить, иногда сам что-нибудь "ляпну", а только спустя несколько лет понимаю, что все время употреблял выражение неправильно. А некоторые до конца жизни живут не догадываясь.

А вот еще особенность нашего времени. Такие ситуации возникали всегда. Но конкретно эта студентка в ближайшее будет деанонимизирована, память о ней закрепится минимум на десятилетие и если она станет известна, то неизбежно всплывет и эта ситуация. Так что лучшим поступком для нее в долгосрочной перспективе будет объяснить почему она так поступила. Честность потом зачтется. Это не угроза, просто: известный ресурс вскоре будет перепечатан и наверняка человек 30 знают ее почерк, плюс скорее всего это "экономическое обоснование" в учебном заведении технической направленности, год и т. д. ...если конечно автор не решил поделиться "консервой"

Она также рассказывает, что для подготовки реферата рассылала студентам пособие в виде вордовского файла.

Всегда этот момент в преподах бесил: получаешь .docx на убунту, открываешь в LibreOffice и все едет к чертям собачим. Никак люди не научатся, что вордовский документ - худшее средство для пересылки информации другим людям (используйте пдф!!!!).

А если из этого PDF нужно что-то скопировать?

Сплошь и рядом он разбивает на фиг знает какие строки, вставляет разрывы и делает прочую чертовщину.

Если нужно точное визуальное отображение - да, PDF хорош. Но если важнее сама информация, если я захочу что-то себе скопипастить, я предпочту Word. Ну или хоть что-то более-менее подходящее.

Такое бывает разве что когда pdf делается из распознанного текста. А если у препода есть Офис или хотя бы Ворд, экспортировать можно прямо оттуда, и ничего при этом не плывет, и никаких проблем с копированием не возникает. Разве что формулы или графики могут копироваться в странном порядке.

Но даже на такой случай в Офисе (про Ворд не знаю, последний раз хоть как-то пользовался им году в 2010, а то и раньше. Но наверняка тоже что-то подобное есть) есть такая штука, как гибридный документ — та же pdf'ка, но в нее встроен odt. Хочешь — смотри просмотровщиком, хочешь — редактируй Офисом.

А вордовские документы это боль, тут не поспоришь. Последнее, с чем сталкивался — слетает автонумерация и ссылки на рисунки и абзацы. Сидишь потом как обезьяна перечитываешь свой текст чтобы руками исправить то, что должна была сделать машина.

Продемонстрирую, что я имел в виду:

Простой документ. Сначала пытаюсь мышкой выделить фрагмент, начиная с "More established" по "Security and risk management". Внезапно выделение "перескакивает" и, казалось бы последовательные строки, я выделить не могу.

Потом начинаю то же самое делать с клавиатуры. В итоге выделяется параграф "More established" и "Investigate". Находящийся между ними заголовок "Recommendations" и текст "Security and risk" пропускается.

Я, конечно, могу каждый абзац индивидуально копировать, но в ворде мне было бы проще. И такое бывает даже и внутри абзаца.

А про нумерацию и прочее я даже не заикаюсь.

Про PDF+ODT не знал, посмотрю. Мою боль это не снимет, но может хоть я кому-то смогу более прилично отдавать.

едет, потому что игнорируют структуру документа, не пользуются инструментами, делают абы выглядело как надо, а на самом деле просто делают систему костылей, которая в итоге рушится.

Студентка из Пензы сдала рукописный реферат со слетевшей кодировкой