Если бы человеку предоставили доступ к неограниченному количеству благ — например, если он может выбирать идеальные уровни продолжительности жизни, интеллекта, свободы, самооценки, здоровья, удовольствия и счастья — что он выберет, какие уровни? В психологии существует принцип максимизации, когда для идеального случая человек выбирает максимально возможную сумму параметров, которые считает позитивными. В соответствии с этим принципом, человек выберет максимально возможные уровни по каждому параметру.

В работе Говарда «Адаптация человеческого образа жизни к 21 веку» (2000) максимизация описана как «самое основное неисследованное предположение о человеческой природе». Психологи предполагали, что это нечто само собой разумеющееся: каждый выбирает максимально выгодные условия. Например, у человека ес��ь фундаментальное желание сохранить себе жизнь (см. теорию управления страхом смерти, работа Соломона и др., 1991), чувствовать самостоятельность (Райан и Дечи, 2017), быть счастливым (Кесибир и Динер, 2008), чувствовать безопасность (Маслоу, 1943), иметь самоуважение (Лири и др., 1995) и так далее. Принцип максимизации оказывает важное влияние на экономику как предиктор поведения потребителей.

В противоположность максимизации существует принцип умеренности, впервые описанный Аристотелем как «золотая середина». Он предполагает, что человек выбирает не максимальное количество каждого блага, а среднее между максимальным значением и недостатком (дефицитом).

Принцип умеренности является частью многих восточных философий и религий, таких как буддизм, конфуцианство, индуизм и др. Сформированные под влиянием этих традиций культуры развили целостное представление о существовании человека и мира в трёх «измерениях»: противоречие, изменение и контекст.

Международная группа учёных опубликовала научную работу, в которой сравнивает конкретное влияние принципов максимизации и умеренности в разных странах и культурах. Авторы научной работы говорят, что этому вопросу раньше не уделялось достаточно влияния.

Исследование показало, что принцип максимизации вовсе не так распространён, как принято считать. «Наше исследование показало, что чувство совершенства у людей удивительно скромное, — говорит психолог Мэтью Дж. Хорнси (Matthew J. Hornsey) из университета Квинсленда, ведущий исследования. — Люди хотят иметь положительные качества, такие как здоровье и счастье, но не исключают плохих переживаний: они хотят примерно 75% хороших».

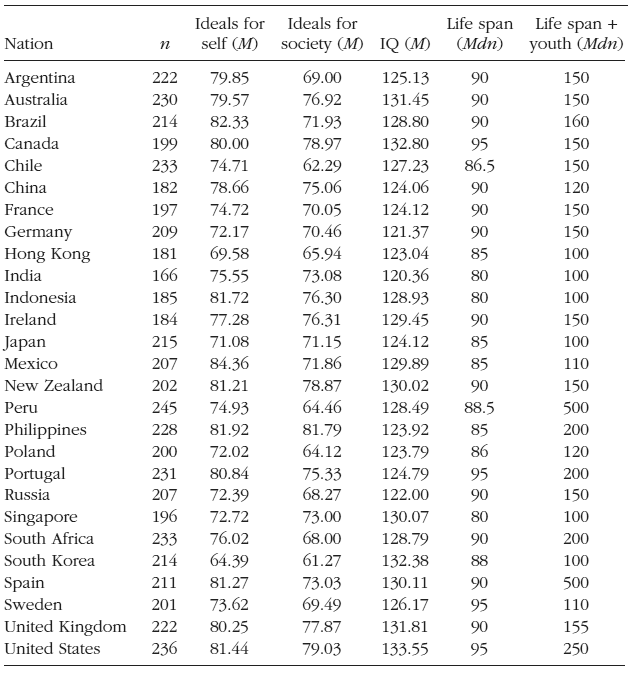

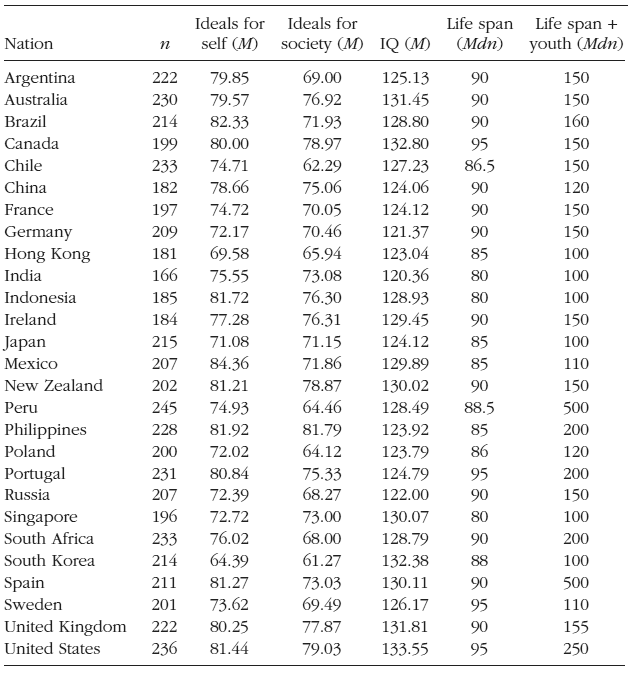

Желаемая продолжительность жизни составила в среднем 90 лет, что лишь немного превышает нынешнюю среднюю продолжительность жизни. Даже когда участники представляли себе, что они могут принять волшебную пилюлю, гарантирующую вечную молодость, то идеальная продолжительность жизни увеличилась всего на несколько десятилетий, до 120 лет по медиане (с вечной молодостью, см. таблицу ниже). А когда людям предлагали выбрать идеальный IQ, средний балл оказался около 130. Это умный человек, но не гений.

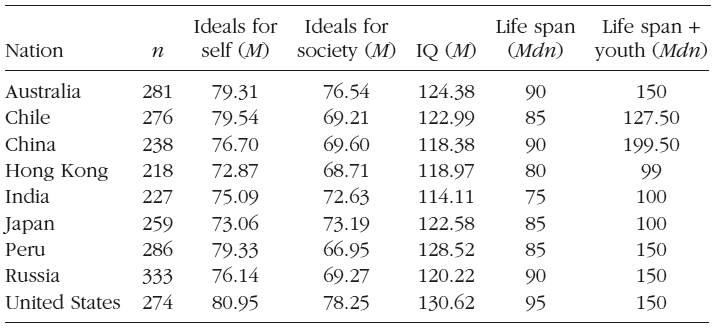

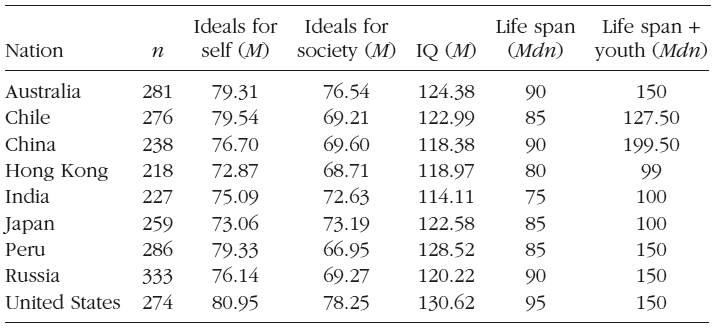

В первом исследовании приняли участие 2392 участника из Австралии, Чили, Китая, Гонконга, Индии, Японии, Перу, России и США. Исследователи классифицировали Китай, Гонконг, Индию и Японию как целостные культуры, преимущественно под влиянием религий или философий, которые акцентируют целостное мировоззрение. Соответственно, Австралия, Чили, Перу, Россия и США классифицированы как нехолистические культуры.

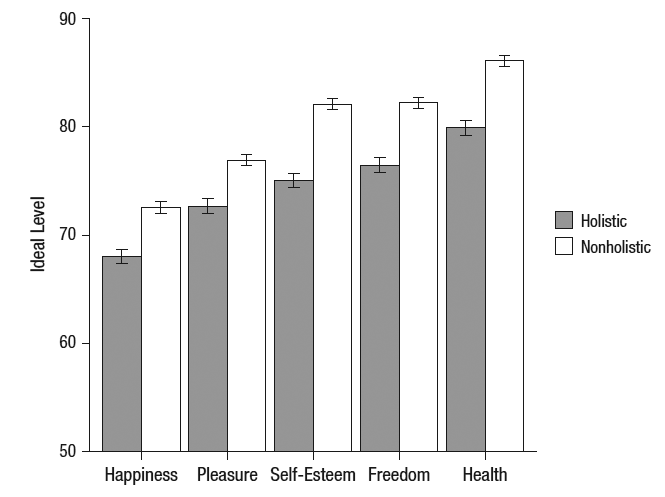

Используя шкалу от 0 (нет) до 100 (максимум), участники указали в опроснике свой идеальный уровень здоровья, индивидуальной свободы, сча��тья, удовольствия и самооценки. Они использовали ту же шкалу для оценки идеальных уровней социальных характеристик, таких как мораль, равенство возможностей, технический прогресс и национальная безопасность.

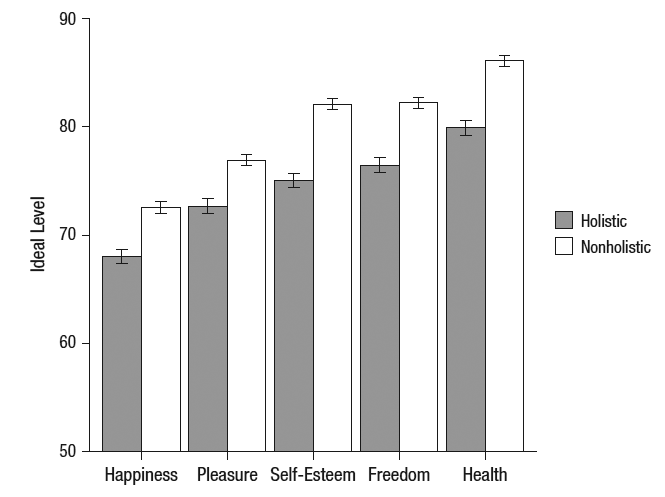

В целом участники, как правило, оценивали свои идеальные уровни индивидуальных характеристик примерно на 70−80%, хотя были некоторые различия. Например, гораздо больше участников предпочли максимизировать здоровье, чем максимизировать счастье. Идеалы участников оказались относительно скромными как для интеллекта, так и для долголетия, даже когда не было никаких ограничений по уровням.

В таблице показаны результаты опроса. Последняя колонка соответствует желаемому долголетию при сохранении молодости (среднее по медиане), предпоследняя — без сохранения молодости.

Опрос также показал, что представители «целостных» (холистических) культур — то есть которые ценят три вышеупомянутых принципа противоречия, изменения и контекста — постоянно выбирали идеальные показатели ниже, чем представителей нехолистических культур.

Второе исследование с 5650 участниками в 27 странах показало схожие результаты.

Похоже, принцип идеальной максимизации работает только в теории, но не на практике. Соответственно, есть смысл скорректировать экономические модели потребления. «Этот принцип максимизации пронизывает многие известные философские и экономические теор��и, — отметил Хорнси. — Но наши данные свидетельствуют о том, что у людей гораздо более сложные, смешанные понятия совершенства, которые охватывают как свет, так и темноту».

Научная статья опубликована 11 июня 2018 года в журнале Psychological Science (doi:10.1177/0956797618768058).

В работе Говарда «Адаптация человеческого образа жизни к 21 веку» (2000) максимизация описана как «самое основное неисследованное предположение о человеческой природе». Психологи предполагали, что это нечто само собой разумеющееся: каждый выбирает максимально выгодные условия. Например, у человека ес��ь фундаментальное желание сохранить себе жизнь (см. теорию управления страхом смерти, работа Соломона и др., 1991), чувствовать самостоятельность (Райан и Дечи, 2017), быть счастливым (Кесибир и Динер, 2008), чувствовать безопасность (Маслоу, 1943), иметь самоуважение (Лири и др., 1995) и так далее. Принцип максимизации оказывает важное влияние на экономику как предиктор поведения потребителей.

В противоположность максимизации существует принцип умеренности, впервые описанный Аристотелем как «золотая середина». Он предполагает, что человек выбирает не максимальное количество каждого блага, а среднее между максимальным значением и недостатком (дефицитом).

Принцип умеренности является частью многих восточных философий и религий, таких как буддизм, конфуцианство, индуизм и др. Сформированные под влиянием этих традиций культуры развили целостное представление о существовании человека и мира в трёх «измерениях»: противоречие, изменение и контекст.

Международная группа учёных опубликовала научную работу, в которой сравнивает конкретное влияние принципов максимизации и умеренности в разных странах и культурах. Авторы научной работы говорят, что этому вопросу раньше не уделялось достаточно влияния.

Исследование показало, что принцип максимизации вовсе не так распространён, как принято считать. «Наше исследование показало, что чувство совершенства у людей удивительно скромное, — говорит психолог Мэтью Дж. Хорнси (Matthew J. Hornsey) из университета Квинсленда, ведущий исследования. — Люди хотят иметь положительные качества, такие как здоровье и счастье, но не исключают плохих переживаний: они хотят примерно 75% хороших».

Желаемая продолжительность жизни составила в среднем 90 лет, что лишь немного превышает нынешнюю среднюю продолжительность жизни. Даже когда участники представляли себе, что они могут принять волшебную пилюлю, гарантирующую вечную молодость, то идеальная продолжительность жизни увеличилась всего на несколько десятилетий, до 120 лет по медиане (с вечной молодостью, см. таблицу ниже). А когда людям предлагали выбрать идеальный IQ, средний балл оказался около 130. Это умный человек, но не гений.

В первом исследовании приняли участие 2392 участника из Австралии, Чили, Китая, Гонконга, Индии, Японии, Перу, России и США. Исследователи классифицировали Китай, Гонконг, Индию и Японию как целостные культуры, преимущественно под влиянием религий или философий, которые акцентируют целостное мировоззрение. Соответственно, Австралия, Чили, Перу, Россия и США классифицированы как нехолистические культуры.

Используя шкалу от 0 (нет) до 100 (максимум), участники указали в опроснике свой идеальный уровень здоровья, индивидуальной свободы, сча��тья, удовольствия и самооценки. Они использовали ту же шкалу для оценки идеальных уровней социальных характеристик, таких как мораль, равенство возможностей, технический прогресс и национальная безопасность.

В целом участники, как правило, оценивали свои идеальные уровни индивидуальных характеристик примерно на 70−80%, хотя были некоторые различия. Например, гораздо больше участников предпочли максимизировать здоровье, чем максимизировать счастье. Идеалы участников оказались относительно скромными как для интеллекта, так и для долголетия, даже когда не было никаких ограничений по уровням.

В таблице показаны результаты опроса. Последняя колонка соответствует желаемому долголетию при сохранении молодости (среднее по медиане), предпоследняя — без сохранения молодости.

Опрос также показал, что представители «целостных» (холистических) культур — то есть которые ценят три вышеупомянутых принципа противоречия, изменения и контекста — постоянно выбирали идеальные показатели ниже, чем представителей нехолистических культур.

Второе исследование с 5650 участниками в 27 странах показало схожие результаты.

Похоже, принцип идеальной максимизации работает только в теории, но не на практике. Соответственно, есть смысл скорректировать экономические модели потребления. «Этот принцип максимизации пронизывает многие известные философские и экономические теор��и, — отметил Хорнси. — Но наши данные свидетельствуют о том, что у людей гораздо более сложные, смешанные понятия совершенства, которые охватывают как свет, так и темноту».

Научная статья опубликована 11 июня 2018 года в журнале Psychological Science (doi:10.1177/0956797618768058).