Comments 172

Если сотрудник упадет в ванну с водой, где вот уже 10 лет лежит отработанное ядерное топливо, не будет ли гуманнее дать ему утонуть, чем вынимать и ждать, пока свое сделает лучевая болезнь от водички?

За несколько минут он заработам 8.7 бэр в голову при предельной годовой дозе 3 бэр для работников АЭС.

Как раз перед нырком ныряльщика одну топливную сборку по ошибке, из-за слепой копии инструкций по выгрузке сборок из реактора в бассейн выдержка, воткнули в стеллаж в нескольких футах от места раборы ныряльщика. Вода в бассейне была мутновата и в нем не было подводного освещения, так что никто не разглядел торчашую не на месте топливную сборку.

Хотя перед нырком радиационное поле в бассейне следует вымерять, свежую сборку с активностью в несколько сот бэр в час зеванули. Дело в том, что местный «поц Гольдина» (детектор на жаргоне Курачатовского института около 1950-го, когда он еще и Курчатовским-то не назывался) при обмерах радиации перед предыдущими подводными работами показывал что Бог на душу положит. Владельцы АЭС посчитали, что детектор шалит из-за проникновения влаги в подводный бокс счетчика.

Ныряльшик нырнул к предписанному месту раборы и вскоре почувствовал неладное: тошноту с головокружением. И решил вынырнуть. В бассейн вгляделись и увидели сборку. Медосмотр выявил переоблучение ныряльщика.

urban3p.ru/blogs/33136

Таких случаев на самом деле много. И с горааааздо более печальными последствиями.

ЗЫ.

Рассказчик клялся, что история стопроцентно точная и в свое время была широко известна.

Где-то к концу 40-х назрела нужда в стандартах дозиметрии, так как до этого на каждом объекте лепили каждый свое. В-общем, все конторы представили свои образцы, от ЛИПАН-а был штанговый дозиметр тогдашнего главного инженера Гольдина, который как-то в любую дырку пролезал и в ЛИПАН его мгновенно прозвали «поц Гольдина». На совещании, где решали вопрос о внедрении в массовое производство, была вся из-себя дама-радиолог из Минздрава. Докладчик от ЛИПАН-а и сам не заметил, как в ходе доклада стал называть свой образец привычно «поц Гольдина». Многим в аудитории этот ярлык был уже известен, так что никто и не отреагировал. Началось обсуждение, одной из первых слово дали даме-радиологу, и она заявила: «Изяществом и удобством употребления мне больше всего понравился ПОЦ Гольдина» — она приняла по чистоте воспитания поц за сокращенное название дозиметра.

Зал грохнул. Люстры закачались, и с потолка стала падать побелка. То, с каким изумлением, как на дураков, глядела на них дамочка, только подливало масла в огонь.

Рассказчик не был уверен, что на конкурсе победил именно ПОЦ Гольдина, но к славе Гольдина это уже не могло прибавить ничего.

А при чём тут эта история? Ныряльщик-то именно что нырял, а тут обсуждается спасение человека, плавающего сверху (уже утонувшему спасательный круг не поможет).

Вода в бассейне была мутновата и в нем не было подводного освещения, так что никто не разглядел торчашую не на месте топливную сборку.А разве излучение Черенкова не могло подсказать, что что-то не так, особенно в отсутствии подводного освещения?

Спасибо за источник. Теперь я спокоен. Хотя, должен признать, думал об этом с тех самых пор, как попал на экскурсию на ЛАЭС-1 в Сосновом Бору.

What if I took a swim in a typical spent nuclear fuel pool?… How long could I stay safely at the surface?

Assuming you’re a reasonably good swimmer, you could probably survive treading water anywhere from 10 to 40 hours. At that point, you would black out from fatigue and drown. This is also true for a pool without nuclear fuel in the bottom

But just to be sure, I got in touch with a friend of mine who works at a research reactor, and asked him what he thought would happen to you if you tried to swim in their radiation containment pool.

“In our reactor?” He thought about it for a moment. “You’d die pretty quickly, before reaching the water, from gunshot wounds.”

Career Profile: Nuclear Divers

Обычно каска особенно пригождается, когда пользуешься ей впервые или просто редко — без неё головой бы не ударился, а новый габарит по вертикали ещё не зафиксирован мозгом вот и цепляется за всякие перемычки. :-)

Либо это у меня «ошибка выжившего», я бился каской и после 10 лет работы в ней, зная цех как облупленный.

что ничего не будет при удареДа как бы нет. Даже в каске можно легко получить звон в башке. Не говоря уж про нагрузку на шею, когда голова от удара остается на месте, а тело продолжает двигаться вперед.

Разве для получения тока 50 Гц строго необходимо чтобы и генератор вращался 50 об/с? Вроде полюсов можно сделать поболее, а скорость может быть кратная.

Есть турбины, в основном газовые, которые работают на переменных оборотах 6-7 тыс. Они соединены с генератором через редуктор. Генератор все равно на 3000 об/мин.

Выбор частоты вращения определяется свойствами металла, из которого ротор турбины изготовлен, и конструкцией ротора. Есть так называемые «критические» частоты, на которых возникает повышенная вибрация подшипников. Соответственно номинальную частоту вращения выбирают подальше от этих частот.

Номинальная частота вращения (точнее, ряд кратных — 3000, 1500, 750) жёстко заданы требуемой частотой тока в сети. И уже геометрия и материалы подбираются так, чтобы свои частоты не совпадали с частотой вращения машины.

Есть турбины, в основном газовые, которые работают на переменных оборотах 6-7 тыс.Турбина газовая (опять же, о какой турбине речь?) в нормальном режиме работает на постоянных оборотах. Это только ток переменный :)

Турбина компрессора вместе с самим компрессором имеет номинальную скорость вращения порядка 9 000 об/мин. Аварийная сигнализация настроена на 10 000 об/мин.

Свободная турбина, которая и приводит во вращение генератор, имеет номинальную скорость 6 500 об/мин. Генератор приводится через редуктор, который снижает скорость до 3 000 об/мин. Аварийная сигнализация настроена на 7 000 об/мин.

Это справедливо для энергоблоков на базе двигателей ПС-90. Свободная турбина имеет скорость 6 500 об/мин потому, что изначально эти двигатели использовались для привода компрессоров с такими оборотами.

Конечно, выбор частоты вращения не из всего диапазона частот, а только среди кратных.

И газовые, конечно не на «переменных», а на «разных» оборотах. Когда турбина в сети, ее скорость вращения постоянна. Имелось в виду, что у газовых турбин разных производителей разная скорость вращения и разные передаточные числа в редукторе.

Спасибо, за конструктивные уточнения.

Свободная турбинаМне этот термин незнаком. Что Вы в него вкладываете?

На тех агрегатах, с которыми я работал, стартер раскручивает только двигатель, т.е. первый (внутренний) контур. А это компрессор двигателя и турбина на одном валу с ним. Затем, когда двигатель запустится, поток газов начинает раскручивать второй контур (та самая свободная турбина). На крыле она крутит вентилятор, на земле — полезную нагрузку в виде генератора или компрессора (на газоперекачке). Связь между контурами исключительно газодинамическая. Некоторый аналог сцепления — или гидротрансформатора в автоматической коробке.

Просто генератор размеры имеет циклопические (если его переплавить — металла хватит на лёгкий танк). И стартер, соответственно, циклопический потребуется, чтобы всё сразу провернуть. Да и жёсткая связь не лучшим образом скажется на режимах работы того и другого.

Может там и генератор отцепляется при старте, чтобы его зря не крутить, хз. Видел только упрощенную схему.

Справа видно 2 турбины. Одна, сразу после камеры сгорания, крутит компрессор самого двигателя, который воздух в камеру сгорания подаёт. Вторая, за ней, приводит нагрузку. Она начинает раскручиваться уже тогда, когда сам двигатель запустится и даст поток газа еа выходе. Стартер крутит только газогенератор (компрессор с его турбиной). Компрессор с турбиной, сам по себе, довольно лёгкий, камера сгорания в диаметре порядка метра с чем-то снаружи. А вот генератор — он как целый домик цельнометаллический. Если стартер и его сумеет провернуть — то нафиг тогда турбина? :)

Если по аналогии с машиной, вы же стартером двигатель запускаете, когда он отключен от трансмиссии. А уже потом отключается стартер и подключается трансмиссия.

А часы в электроприборах (например в микроволновках) тактировались сетью наверное в семидесятых годах прошлого века. Не понимаю, к чему вы это накопипастили.

Если сайт https://www.mainsfrequency.com/ не врёт, то там допускаются отклонения до 0,15 Гц, а прямо сейчас частота 49,964 Гц.

То, что я вижу на приведённом вами графике, вполне укладывается в эти лимиты. Так что не надо тут про "в Европе такой проблемы нет и не было".

Текущее значение частоты сети и его разброс вообще ни на что не влияют. Секунду назад частота может быть 1 Гц, а сейчас — 99 Гц и ошибка все равно будет 0 Гц.

Важно только долговременное накопленное значение отклонения частоты, вот именно оно в любой стране крайне мало. На вашем графике оно даже указано: «1,875 с».

Еще очень смешно, что график по России растянут на день, а в европейском всего 10 минут.

И вам правильно сказали, что часы в электронике 40 лет идут от встроенных кварцев. Только вот сделано это не от лучшей жизни.

Мы (электронщики) были бы очень рады подстраивать ход часов по частоте сети, только вот нет «бесплатных» способов завести 50 Гц из сети на ногу микроконтроллера. Да и точности кварцев хватает в 99,9999% случаев.

нет «бесплатных» способов завести 50 Гц из сети на ногу микроконтроллера.

А микропроцессор часам не нужен — у них намного более простые микросхемы.

И вам правильно сказали, что часы в электронике 40 лет идут от встроенных кварцев.Да ну?

Магазины, где эти часы продаются.

Я уж не говорю про уличные и домашние электромеханические часы на синхронном двигателе. В моей школе такие в каждой рекреации висели.

Только вот сделано это не от лучшей жизни.Угу. Часы с синхронизацией от сети идут синхронно. То есть время по всей стране — синхронизировано по темпу, а все разницы показаний — стабильны. И всего-то надо — не делать импульсный БП.

Мы (электронщики) были бы очень рады подстраивать ход часов по частоте сети, только вот нет «бесплатных» способов завести 50 Гц из сети на ногу микроконтроллера. Да и точности кварцев хватает в 99,9999% случаев.

Про импульсные и трансформаторные БП: выпускать аппаратуру с маломощными трансформаторными БП законодательно запрещено на территории ЕС. Нравится вам это или нет, это факт.

Ш-образный сердечник маломощного трансформатора частенько собран на точечной сварке (кому охота заморачиваться с правильной сборкой из нескольких десятков пластин?), а во время сварки перегреть или пережечь изоляцию крошечной обмотки элементарно. Впоследствии получаем межвитковое КЗ и часть мощности начинает уходить на прогрев крошечного трансформатора, вызывая цепную реакцию с предсказуемым итогом. Единственный выход — ставить реле (или ключ) перед трансформатором. Или просто перейти на импульсный БП.

Но импульсные бестрансформаторные БП, как по мне, ещё опаснее сетевых.

P.S. А что с ЭЛТ? Там ведь трансформаторное питание второго анода?

Для трансформаторного БП — никаких проблемДля импульсных БП — оптопара.

Импульсные БП всё же имеют врождённые защиты, напрочь отсутствующие у сетевых, и не делать импульсных БП только из-за синхронизации кажется неоправданным. Да и КПД у них повыше. Конечно, имеются в виду «правильные» импульсные БП, с гальванической развязкой, а то недавно видел модуль дежурного режима в современном ТВ (Philips!), выполненный по бестрансформаторной схеме, и это печаль.

По поводу сети единого времени, объединённой с энергосетью — интересно, как локальные мощные импульсные сетевые помехи скажутся на убегании часов? Имеется в виду энергосеть не Германии.

П.С. Пойти, что-ли, микроволновку разобрать, прям разбередили…

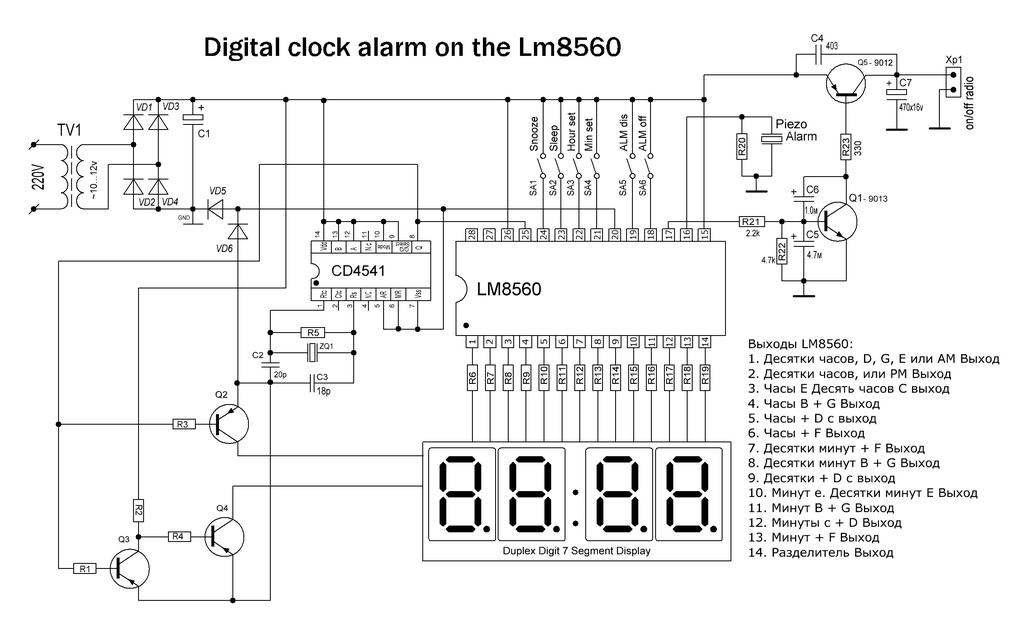

Тут все просто — или у микросхемы вход на 32768 герц, кварц и питание от батарейки или — или 50/60 герц и синхронизация от сети. Так что подозреваю, что все сетевые часы и будильники с аналогичной функциональностью сделаны на LM8560 и синхронизируются от сети. Любой иной вариант — просто будет дороже в производстве.

Это почему же?

В детстве были дешевые электронные часы (с кварцем) и они на 1.5с в сутки убегали. У дорогих уже не убегали.

Но кварцы тоже могут быть бракованными, с дефектами шлифовки например. На изменения температуры могут реагировать.

А ещё есть схемы включения кварцевых резонаторов, в которых генерируемая частота будет зависеть от питающего напряжения (правда, весьма линейно).

Частота в системе была на нижнем пределеЭто днем. Ночью частота наоборот задиралась вверх.

Сейчас ситуация куда лучше. Отклонение частоты на пару десятых — уже событие «всесоюзного» масштаба.

1. Частота в энергосистеме (и в вашей конкретной розетке) определяется в основном разницей между вырабатываемой электростанциями энергией и потребляемой потребителями энергией. Что, собственно, логично с точки зрения практики. Генератор при росте нагрузки на него замедлит скорость вращения, точно также, как обратный ему моторчик замедлит скорость вращения при росте нагрузки на валу. Поэтому рост частоты в вашей розетке соответсвует избытку генерируемой энергии, а падение частоты — ее недостатку. И никак иначе (на самом деле нет, если вы запитаны не от энергосистемы, а от, например, личного дизельгенератора).

2. Для поддержания частоты (и мощности) в энергосистеме есть туева куча автоматики типа АРЧМ.

3. Куча автоматики не даст свежезапущенному генератору подключится к энергосистеме, пока его частота вращения (то есть генерируемого им тока) не уравняетя с частотой сети. Синхронизаторы стоят. И чем больше мощность генераторов, тем больше последствий от отсутствия синхронизации.

Таким образом, все проблемы с частотой в 90ых в эксСССР были из-за того, что генерирующие компании не справлялись с нагрузкой. Именно поэтому ночью частота сети росла, когда потребление падало, и наоборот, днем частота падала, так как нагрузка на энергосистемы росла. Плюс несогласованность действий до создания ЕЭС.

И таким же образом проблемы с частотой в европейских сетях могут быть также связаны в большей части только с нежеланием Косово или Сербии подкидывать дровишек в котлы, чтобы вырабатывать больше мощности, когда это требуется, и сбавлять обороты в моменты спада потребления. А это может быть последствием нежелания этих ребят интегрироваться в единую сеть своей автоматикой.

Но тут может быть еще один нюанс — развите альтернативной энергетики и возможность отдачи частными лицами с собственными ветряками и солнечными электростанциями (как там с этим вопросом в Европе?) избыточной энергии в сеть, а, таким образом, и в энергосистему. И если крупные генерирующие предприятия имеют план по выработке энегрии, а также связаны автоматикой и телемеханикой и следят за перетоками мощности между узлами сети и, тем самым, за частотой с точностью до 3-4х знаков после запятой, то с домашней солнечной панелью могут быть и проблемы. Конечно, мощность такой штуки не велика, но в общем выработка энегрии такими независимыми источниками может быть немаленькой.

Несколько ремарок:

1. Все так. Я другими словами в соседней ветке ниже аналогично писал.

2. В первую очередь системы регулирования турбин стремятся поддерживать свою скорость вращения, а следовательно и частоту. А(В)РЧМ работает чуть позже.

3. Не совсем. Наблюдал не совсем синхронное включение генератора. Приличный такой бум-бабах и дальше ничо, работает :). В конце концов автоматику включает/отключает человек. Как и защиты.

генерирующие компании не справлялись с нагрузкойНе согласен. Пусть дневной максимум вытянуть не могли, но что тогда с ночным минимумом? На мой взгляд именно

несогласованность действий до создания ЕЭСДа и регулирования, как такового, толком не было. С утра нагрузились (сколько смогли), вечером разгрузились (как получилось). Сколько именно — отслеживалось примерно. А уж как я, будучи машинистом энергоблока в то время, развлекался со скоростью набора/сброса нагрузки, превышая допустимые в 3-4 раза :). Сейчас за такое генкомпания получит дикие штрафы, а меня бы уволили.

крупные генерирующие предприятия имеют план по выработке энегрииИметь-то имеют, только системный оператор (СО) имеет свои виды на эти планы. Короче именно СО следит за балансом генерации и потребления, что дает частоту. И он следит за перетоками, а не генкомпании. У них просто нет сетей, не могут следить.

мощность такой штуки не велика, но в общем выработка энегрии такими независимыми источниками может быть немаленькой.На текущий момент СО высокомерно игнорирует все, что меньше 5 МВт, и сквозь пальцы смотрит на мощности до 25 МВт. С распространением ВИЭ, полагаю, он будет вынужден пересмотреть свою позицию, но пока так. И пока у нас никто не собирается покупать электроэнергию у частников, как, например, в Украине.

С другой стороны Германия как-то справляется с регулированием частоты, а у них уже больше половины ветряков и панелей в структуре мощности.

3. Куча автоматики не даст свежезапущенному генератору подключится к энергосистеме, пока его частота вращения (то есть генерируемого им тока) не уравняетя с частотой сети. Синхронизаторы стоят.Частота, фаза и амплитуда. Если частоту подогнать, а фазу нет, будет очень занятно включить «рубильник» :)

Синхронизатор выдаёт команды системам управления приводом (быстрее-медленнее) и возбуждением (увеличить-уменьшить напряжение).

А когда-то тремя лампочками синхронизировали :)

А в разнос турбины уходят при внезапном отключении от сети и не отключении подачи пара в турбину — вот тут да, может разогнаться и улететь через крышу (если соответствующие защиты не отработали). Но в целом система регулирования турбины при отсутствии сети удерживает частоту вращения в пределах 5% от номинала. При 10% вверх работает защита.

Иначе ничем нельзя объяснить этот график: br.so-ups.ru/BR/Frequency

А так — да, Вы правы — все генераторы в ЕЭС крутятся с одинаковой частотой.

А в разнос турбины уходят при внезапном отключении от сети и не отключении подачи пара в турбину — вот тут да, может разогнаться и улететь через крышу (если соответствующие защиты не отработали).Аварийная разгрузка. Опять же, в этом топике смешались в кучу кони, люди, турбины, генераторы…

Я так понимаю, что вы имели в виду следующее. Генератор отключился от сети, но не в штатном режиме (с предварительной разгрузкой), а аварийно — т.е. просто отключился выключатель на рабочем режиме. Соответственно, система турбина-генератор может разогнаться до недопустимых скоростей. А напряжение на генераторе, с которого ещё не снято возбуждение, может тоже подскочить будь здоров.

Разве что про напряжение не знаю. Я не настоящий электротехник. Я теплоэнергетик, много лет работающий с электриками :)

Но мне не попадались случаи повреждения генераторов от повышения напряжения при отключении от сети в «обзорах аварийности и травматизма» (не помню уже правильное название, выходили при СССР и даже при РАО «ЕЭС», сейчас не знаю). Турбина раньше наверное через крышу улетает и механически повреждает генератор, чем последний повреждается от напряжения.

1) преобразованием переменного тока на выходе с генератора в постоянный, а потом обратно в переменный, но уже нужной синхронной частоты (AC/DC/AC).

2) регулированием частоты поля ротора. В этом случае на роторе тоже находится трехфазная обмотка, частота тока в которой регулируется таким образом, чтобы сумма частоты вращения ротора и частоты тока была равна 50 (или 60) Гц.

Если учесть, что частота в системе одинакова, то можно сказать, что по частоте «развязки» нет.

Тем не менее тред показывает, что Вы все равно правы.

Вы об этом? :)Развязки нет? Похоже, вы плохо представляете, откуда берётся электричество в розетке ;)Тем не менее тред показывает, что Вы все равно правы.

Он не в том значении понимает этот термин, как понимаете его Вы :)Я имел в виду «развязку» в широком смысле, не только гальваническую развязку в виде трансов. Невежество не ново. Мне это напомнило фильм Аллы Суриковой «Чокнутые». Эпизод с отзывом про железную дорогу:

«богомерзкая чугунка русскому духу противна». Она и Отечество сгубит, и народ развратит, и вообще «путешествие будет страшно опасным, так как в случае отрыва паровоза вместе с ним разорвет и всех путешественников».

Просто я, в своё время, приложил руку к вводу в строй 200+ МВт генерации, а мне тут ужасы рассказывают про отсутствие защит :)

Вы об этом? :)Ага ;)

Фильм не смотрел, даже не знал о его существовании, но цитата очень к месту.

приложил руку к вводу в строй 200+ МВт генерацииЭто действительно сильно. Когда из груды металла и разрозненных ящиков с оборудованием постепенно появляется единая работающая штуковина. Мощная штуковина.

Я «прикладывал руку» к разным вводам, большим (450 МВт) и маленьким (16 МВт), но к сожалению только в части бумажного оформления. Наша энергетика настолько зарегулирована, что блок, полностью смонтированный и даже прошедший комплексные испытания в 72 ч. по ПТЭ, может еще полгода стоять и ждать, пока такие как я носят бумажки из кабинета в кабинет. А компания-владелец блока в это время платит нехилые штрафы за недопоставку мощности. Не перестаю удивляться, что смонтировать железку проще, чем оформить бумажку. Понятно, что простой и штрафы это косяки менеджмента, но тем не менее.

staticmain

Это самый простой вариант, минимизирующий потери на преобразование частоты (и соответственно тепловыделение, что на таких мощщах — приличное). А в узких диапазонах ее (частоту) выравнивают.

Почему просто не вращать турбину на той частоте, на которой ей комфортно, а для потребителей частоту приводить к 50 Гц?Иногда нечто подобное делают, когда нужно соединить две независимо работающие энергосистемы — преобразуют в постоянный ток и обратно в переменный, с чуть другой частотой. Но это очень дорого. Представьте сколько нужно тиристоров, чтобы преобразовать почти гигаватт мощности (столько же сколько их в блоках питания целого города).

Ведь если на станции что-то пойдет не так у всех потребителей в радиусе Nx100 км сгорит\сломается техника.Нет, это работает по другому. Обмотки генератора включены в общую сеть и создают вращающееся магнитное поле внутри генератора. Если генератор вообще отсоединить от турбины, он все равно будет вращаться синхронно со всеми генераторами от Грузии до дальнего востока, как обычный двигатель, потребляя энергию из системы. Усилие, которое прикладывает к генератору турбина не нарушает этой синхронности (оно недостаточно сильно, чтобы вырывать ротор из сцепки с вращающимся полем), турбина только толкает ротор вперед, заставляя его бежать чуть впереди вращающегося магнитного поля и по законам физики заставляя отдавать этому полю и в сеть энергию турбины.

Т.е. если на станции добавили мощности или наоборот, генератор все равно вращается в точности синхронно со всеми генераторами всей страны. При этом меняется только мощность, которую станция отдает в сеть. Скажем, физически ничего не мешает вам поставить у себя в подвале синхронный генератор и продавать энергию энергосистеме.

Частота в системе может расти, если суммарная мощность всех станций больше потребления. В этом случае все генераторы в стране начнут постепенно разгоняться. Для регулирования общей частоты есть специальная автоматика на самых мощных электростанциях и централизованное диспетчерское управление электростанциями.

Почему просто не вращать турбину на той частоте, на которой ей комфортно, а для потребителей частоту приводить к 50 Гц?В «Юном технике» годов 80-х была статья о том, как Финляндия покупала у союза электроэнергию. Частота финской сети тоже 50 Гц. Но фаза другая! То есть всё равно предстояла перегенерация 50 Гц. Посчитали мощность воздушного охлаждения — получилось, на него нужно ещё 50% от требуемой мощности. Придумали простенько — охлаждение водой. Но так как вода хорошо проводит ток, то дейтериевой водой, небольшим таким озерцом.

Иногда нечто подобное делают, когда нужно соединить две независимо работающие энергосистемы — преобразуют в постоянный ток и обратно в переменный, с чуть другой частотой. Но это очень дорого.

Уточнение: проблема не просто в другой фазе, а в том что она меняется во времени, т.е. всё-таки в разных частотах.

На мой взгляд, если дело было только в Финляндии (а не в общеевропейской сети), то самое лучшее решение — подогнать одну сеть под другую (засинхронизировать, в общем).

2) В энергосистеме РФ работает автоматическая частотная разгрузка (АЧР) — при выходе частоты сети за допустимые пределы (± 0,4 Гц, ГОСТ 13109-97, если мне память не изменяет) автоматика просто отключит часть потребителей, и частота восстановится. Обычно частота падает из-за сильных перегрузок (ОЧЕНЬ сильных — см. механические, угловые и U-образные характеристики синхронников) или при выпадении из ЭС генератора (-ов), что ведет к росту нагрузки на другие. Синхронизация частоты вращения генераторов в пределах одной энергосистемы — это, в общем-то, базовое свойство синхронных машин, говорю вам как ктн по соответствующей специальности, который эл. машинами занимается непосредственно. Более глубоко — смотрите любой учебник по электрическим машинам.

3) Вы представляете себе, сколько будет стоить электроэнергия, если повсюду понаставить статические преобразователи частоты (про всякие умформеры и прочее электромашинное даже не вспоминаю)? Насколько снизится надежность? Какие будут потери при передаче и преобразовании? Так что текущий вариант оптимален: надежен и максимально дешев.

Почему просто не вращать турбину на той частоте, на которой ей комфортноПочему вы решили, что на 3000/1500/750 об/мин турбине некомфортно? Я, конечно, не буду спорить с утверждением, что в состоянии покоя ей комфортнее :)

а для потребителей частоту приводить к 50 Гц?Вот просто представьте себе подобный «блок питания» мегаватт на 10. Его массо-габаритные характеристики, КПД, надёжность. Потребность в них — грубо говоря, какая гора получится, если взять все необходимые для сети преобразователи и свалить их в одну кучу? И всё это, пожалуйста, на технологиях 50-летней и больше давности.

Ведь если на станции что-то пойдет не так у всех потребителей в радиусе Nx100 км сгорит\сломается техника.Ну да, а станция так вообще взорвётся :)) Если на станции что-то пойдёт не так — там присутствует необходимая защита на каждый чих и пук. А ещё между электростанцией и потребителем есть распределительные и понижающие подстанции.

Опять же, давайте представим себе ваши преобразователи на технологиях 50-70х годов прошлого века. Допустим, они от рождения не блистали надёжностью, а ещё от жизни устали. Как вы думаете, насколько чаще в сети «что-нибудь пойдёт не так»?

инженер управления информации и общественных связей

это какая-то казенная формулировка из дремучего справочника, или самодеятельность? Просто любопытно.

Внедрение системы внутриреакторного контроля СВРК 01-03 совместно с РНЦ КИ (Российский научный центр Курчатовский институт) и заводом изготовителем «Тензор» на энергобоках 1 и 3 КАЭС.

Внедрение информационно вычислительной системы энергоблоков 1 и 2 в рамках проекта продления срока эксплуатации энергоблоков. Система ИВС-К на базе SCADA системы Trace Mode фирмы AdAstra (г.Москва). Разработчик РФЯЦ ВНИИЭФ г. Саров.

Внедрение системы сбора данных (ССПД) в рамках проекта по подготовке к комплексным испытаниям системы предотвращения крупной радиационной аварии. ПТК на базе Industrial SQL Server фирмы Wonderware. Система предствляет собой ПТК для сбора всех параметров АЭС (25.000 точек контроля и измерений в виде дискретной и аналоговой информации) включая системы радиационнного и дозиметрического контроля для последующего долговременного хранения ( продолжительность одной топливной компании ) и представления в виде графиков и таблиц по запросу персонала. Система является частью комплекса для передачи данных в кризизный центр концерна РОСАТОМ. В последствии планировась использовать как платформу для создания MES.

Внедрение системы температурного контроля генераторов блоков 1-4 КАЭС СТК ТК. Исполнитель фирма РАКУРС С.Петербург

Внедрение ситемы представления основных параметров безопасности SPDS совместно с IFE г. Халдэн Норвегия.

Участие и подготовка в части информационной поддержки комплексных испытаний систем безопасности РУ ВВЭР 440 (АКНП, АЗТП, АРОМ, РОМ) на энергоблоках 1 и 2 в рамках проекта повышения ядерной безопасности. Испонители СНИИП СИСТЕМАТОМ, АСУ КАЭС

Внедрение системы ДСАП ПГ (дополнительная система подпитки парагенераторов) в рамках проекта повышения безопасности энергоблоков 3 и 4 совместно со шведскими и норвежскими специалистами. Разработчик институт автоматизации в г. Калмар

Это основные. Была еще масса других. В том числе проект по созданию защищенной информационной инфраструктуры АСУТП.

Если будут вопросы, обращайтесь.

Интересная особенность обозначений на АЭС — включенные и открытые элементы подсвечивают красным, а выключенные и закрытые — зеленымНе только на АЭС, а в целом в электроэнергетике на «светлых» щитах красным обозначают элементы, которые включены/замкнуты/под напряжением, зеленым — отключенные/обесточенные/разомкнутые. Красный — цвет опасности. «Светлый» щит подразумевает, что и включенные, и выключенные элементы( коммутационные аппараты) всегда светятся, но разными цветами. На светлом щите удобно отображать неисправности и изменения состояния элемента. Например, при изменении состояния из «выключено» во «включено», элемент будет привлекать внимание оператора морганием красным цветом до тех пор, пока оператор не подтвердит квитированием, что он увидел ситуацию.

Не только на АЭС, а в целом в электроэнергетикеЭто Вы загнули. В целом по в электроэнергетике (в этой стране) есть и так, и так. Причем даже для однотипного оборудования. Например, я видел щиты управления блоков К-300/Т-250 как с зеленым открыто/включено, так и с красным. Испытываешь лютый когнитивный диссонанс, когда блок вроде бы в работе по показаниям приборов, а все задвижки/механизмы горят как будто закрыты/отключены.

Кто и как в СССР (а эти блоки были еще при союзе построены) определял какой цвет за что отвечает, для меня остается загадкой. Видимо традиции на уровне энергосистем (бывшие АО-энерго).

Часть из него необходима непосредственно на щите.

Разумеется, комп с виндой находится физически в другой сети, чем компы для АСУ ТП.

Ничего страшного не произойдет, если винда на компе для оптового рынка уйдет в перезагрузку — софт не требует непрерывной работы, ну примерно как почтовая программа. Если комп по каким-то причинам вообще не работает, то команды идут по голосовой связи. Кроме того, энергетики славятся дублированием и резервированием. У нас, например, на щите два компа с этим софтом, используют разные каналы связи (один из них прямой в РДУ без выхода в интернет), включены в разные сетки.

Интересная особенность обозначений на АЭС — включенные и открытые элементы подсвечивают красным, а выключенные и закрытые — зеленым.

Это не особенность АЭС, это во всей энергетике так.

Заснуть машинистам действительно не получится, там же камеры везде, а вот немного отдохнуть — запросто. Не знаю как на АЭС, а на обычной ГРЭС машинист может полвахты(в энергетике смена называется вахтой) в телефоне просидеть :). Ну, это если машинист хороший и у него все само крутится, плохой как раз и будет от пульта к пульту бегать

Это не особенность АЭС, это во всей энергетике так.Нет

Не знаю как на АЭС, а на обычной ГРЭС машинист может полвахты(в энергетике смена называется вахтой) в телефоне просидеть :)Это зависит (не поверите), от себестоимости выработки электроэнергии. Если она низкая (АЭС и ГРЭС попадают в эту категорию), то блок нагрузят на максимум круглосуточно, и сиди играй/спи. А если высокая (ТЭЦ), то каждый час будет команда на разгрузку/нагрузку, раз в несколько суток останов в резерв и пуск из него. Посидеть будет некогда.

И я за дцать лет работы в смену на ТЭЦ ни разу не слышал «вахта» :). Все по разному.

ТЭЦ все же скорее ЖКХСпасибо, повеселили. От какой цифры «большая» начинается? Например, если у ТЭЦ 1,5 — 2 ГВт мощности — это уже большая или ЖКХ еще?

В большой энергетике блок по несколько раз в сутки не дергаютЕще раз — дерганье зависит от цены, а не размера. Дорогой разворот оплачивается рынком. Так что, если руководство упоротое, то может хоть каждый день пускаться. Понятно, что большинство так не делает, но случаи есть.

а на какую камеру 360 снимали?

Вы пообщайтесь с персоналом, как им работать в «современных условиях».

Возьмем пример другой АЭС, например, Смоленской.

Средняя рабочая температура в оперативном зале около 40 градусов, система кондиционирования в зале запрещена. Нормативы безопасности не имеют ничего общего с реальными процессами — с документацией персонал просто не успевают знакомиться. Запасные части запрещено иметь в принципе на складах, внедрена так называемая система «с колес». Если что-то ломается, заменить нечем. Были случаи, когда агрегаты снимали с блоков других АЭС и везли туда, где случился факап, — потому что запчастей для ремонта нет. И не положено иметь. Зато туалетную бумагу привозят столько, что обмотаться можно каждому сотруднику по несколько раз.

Про электронику страшно рассказывать. Переводят на отечественный типа софт. Вместо 30 инженеров на пуско-наладку приезжают 3-5 специалистов. Понятно, что в сроки не укладываются. Сдают работы со словами: «Ребят, мы тут настроили, но вы первое время поаккуратнее, типа может что-то пойти не так». И действительно, идет не так. Потому что раньше, условно, было 10 индикаторов ручного управления, а сейчас внедрили до 100 датчиков, которые постоянно сваливаются в аварийный режим, куча остановов агрегатов. Безопасность в итоге не повышается, а понижается. Пообщайтесь с оперативным персоналом — они вам более интересные вещи расскажут, чем пресс-релизы Росатома.

Ну и вишенка — за любые косяки ответственность перекладывают на оперативный персонал. Посмотрите форумы и фотографии из городов атомщиков — народ уже плакаты вывешивает, что работать в таких условиях просто невозможно.

В советские времена, которые так любят ругать, людей слушали, принимали новые методики, улучшали условия труда. Сейчас все спускают сверху. В итоге о безопасности речь вообще идти не может. Люди отказываются на смены выходить — пишут отказы, потому что техника безопасности не соответствует заявленным нормативам.

Вот одной ссылки достаточно с плакатом, чтобы понять, что люди думают не о развитии атомной энергетики, а о хлебе насущном.

Про премии

Кольская АЭС или стоя на реакторе