Релиз PuTTY 0.61, или внезапность спустя 5 лет разработок

1 мин

Зашел сегодня днём с ноута друга на оф. сайт PuTTY, чтобы его выкачать, и, внезапно, обнаружил PuTTY 0.61.

Зашел сегодня днём с ноута друга на оф. сайт PuTTY, чтобы его выкачать, и, внезапно, обнаружил PuTTY 0.61.

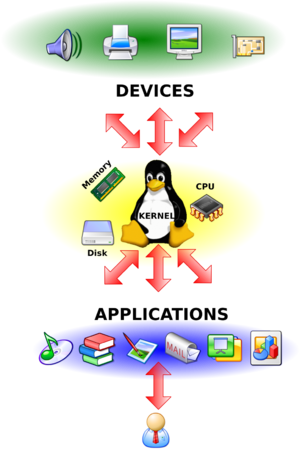

Хаб про UNIX-подобные операционные системы

Зашел сегодня днём с ноута друга на оф. сайт PuTTY, чтобы его выкачать, и, внезапно, обнаружил PuTTY 0.61.

Зашел сегодня днём с ноута друга на оф. сайт PuTTY, чтобы его выкачать, и, внезапно, обнаружил PuTTY 0.61.  Один из довольно частых вопросов на различных околониксовых ресурсах — вопрос о том, какую схему разбивки дисков использовать. С виду простой вопрос на самом деле таит в себе множество подводных камней. Если, конечно же, дело касается серверов. На десктопах все гораздо скучнее и серее.

Один из довольно частых вопросов на различных околониксовых ресурсах — вопрос о том, какую схему разбивки дисков использовать. С виду простой вопрос на самом деле таит в себе множество подводных камней. Если, конечно же, дело касается серверов. На десктопах все гораздо скучнее и серее.

Классическая схема инициализации System V, на которой базировались дистрибутивы RedHat Enterprise Linux до шестой версии, была привычной и довольно простой для понимания: init описывал весь процесс загрузки в своем конфигурационном файле "/etc/inittab", откуда вызывались другие программы и скрипты на определенном этапе запуска.

Классическая схема инициализации System V, на которой базировались дистрибутивы RedHat Enterprise Linux до шестой версии, была привычной и довольно простой для понимания: init описывал весь процесс загрузки в своем конфигурационном файле "/etc/inittab", откуда вызывались другие программы и скрипты на определенном этапе запуска.

). Ужасно медленно в данном случае — 2-3 секунды. Не то чтобы это было совсем фатально, но когда логин через ключ — хочется чтобы все работало мгновенно — в конце концов, у нас не 486SX.

). Ужасно медленно в данном случае — 2-3 секунды. Не то чтобы это было совсем фатально, но когда логин через ключ — хочется чтобы все работало мгновенно — в конце концов, у нас не 486SX.