Комментарии 138

гидро закачивает воду в хранилище

Это уже другое — гидроаккумулирующая электростанция. Лично я плохо разбираюсь в гидроэнергетике, но насколько мне известно ГАЭС и в нашей стране и в мире малораспространены.

"безкарбоновая энергетика, но не ВИЭ".

Интереснее другое — что такое "other renewables" (самый светло-синий), сопоставимый в 2012 с ветром и солнцем? Теоретически это может быть геотермальная энергетика, волны и приливы, но в 2012 они уже пару порядков до "ветра&солнца" недотягивали. Биомасса — емпни недобирала примерно порядок. Загадка.

Их в Европе не получается строить....

Натаскаете воды в источник реки?

Возобновляемыми могут быть небольшие «гирохранилища», но не полноценные ГЭС.

В некоторых случаях даже выходит на международный уровень.

Почитайте: https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_debate#Disadvantages_of_hydroelectricity

И историю одной из крупнейших рек: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)

Но в принципе большие ГЭС считаются нифига не полезными в плане сохранения окружающей среды примерно по трем причинам.

Во-первых, происходит необратимое уничтожение наземных экосистем на большой площади. Включая наиболее богатые пойменные.

Во-вторых, меняется локальный климат и гидрорежимы окружающей территории. Это на самом деле очень многое за собой тащит, причем не только в районе собственно водохранилища, но и ниже по течению до устья.

В-третьих, изменение режима стока + попадание в воду огромного количества безнадежно дохлой органики сильно ухудшает качество воды на неопределенное время. Эвтрофикация, заморы, метан, все дела.

Большая часть экологических вопросов решается долгосрочным планированием при постройке каскада, своеобразным управляемым изменением экологии. В СССР этим занимались. В современной РФ же некоторым всё мало, к основному каскаду, рассчитанному на основе как ресурсов, так и экологии, хотят к одной проблемной достроить ещё одну станцию. Естественно, спросили только «нужных» экологов.

В целом, ГЭС корректно можно обозначить как «экологичные при соблюдении норм их строительства». Нормы простые: не фигачить большую ГЭС сразу, а строить каскад, вводить в строй постепенно (за 10-20 лет), контролируя изменение экосистем. Воспринимать как «вредно и точка» в данном случае странно. Есть бесчисленное множество инструментов, которые вредят при неверном использовании.

В вашем регионе особенности больших ГЭС несколько сглаживаются развитым рельефом, благодаря которому при равном объеме существенно уменьшается затапливаемая площадь (вместе с испарением), и довольно суровым климатом — читай, много меньшим количеством органики. Скажем, в Европейской России, за исключением северных ГЭС, все далеко не так радужно.

Кроме того, есть проблемы для человека, и есть проблемы для биосферы, которые человеческими могут стать весьма нескоро: хотя через изрядное время станут, никуда не денутся. ГЭС представляет собой проблемы больше для биосферы.

Хотя в принципе да, значительную часть этих проблем можно по крайней мере существенно уменьшить при условии грамотного подхода к проектированию и эксплуатации. И уменьшению среднего размера: проблемы при линейном увеличении размера растут примерно квадратично. Но тут на самом деле очень много нюансов, никакого коммента не хватит описывать.

Контролируемое изменение экосистем — это, извините, в основном сказочки для легковерных. А когда этой фразой прикрывают промышленное освоение — то даже не в основном, а ровно в ста процентах случаев.

Ну и что в СССР этим «занимались» — это такая же сказочка. Вам, как жителю региона, должно быть лучше меня известно про Байкальский ЦБК, просто в качестве близкого примера.

Так вот, проблема сложилось, когда производство на ЦБК в режиме, заданном в советское время стало нерентабельным после развала экономики. Руководство приняло решение снизить себестоимость продукции ценой экологии. Выяснилось это в 2005 году. Обнаружилось неудовлетворительное состояние воды в Бурятии, в связи с чем затеяли проверку производств. И выяснили, что ЦБК 15 лет сливает чрезмерное количество отходов в обход фильтров. Собственно, активисты дальше и не смотрели. А если бы смотрели, то заметили бы проблемы в бассейне Селенги. Проблемы размером побольше, чем создавал ЦБК. Источником проблем оказались города и производства в Монголии. Возник дипломатический скандал, который был успешно замят, а послом в Монголии стал представитель Иркутской области. А БЦБК стал громкой, но переферийной проблемой, которую отдали на откуп чиновникам достаточно низкого уровня. Оказалось, что устаревший комбинат в современной экономике никому не нужен, его и свернули.

Я вижу только то, что проблемы как с БЦБК, так и с Богучанской ГЭС возникли из-за отказа следовать разработанным в СССР регламентам. А ещё вижу стремление мазать всё одним цветом. Планировать крупные производства в СССР умели значительно лучше, чем сейчас.

Что до контролируемого изменения экосистем — это вполне реальная задача на сроках от 15 лет. То, что современная экономика такими сроками не оперирует — проблема этой экономики. То, что советская экономика такими сроками оперировала — есть в документах. А ещё есть задания по, как сказали бы сейчас, «экологическому мониторингу» лесникам. Фактически, было основной задачей этой профессии, кроме кризисных ситуаций. Но в новой экономике такая функция оказалась не нужна, и их упразднили.

Проблема оценки деятельности СССР в том, что в этих наших интернетах нет архивных документов тех времён, и я не могу взять и дать ссылку на то. что видел своими глазами. А там есть много интересного. Исследования по оптимальной организации досуга рабочих, задания для союзов художников и писателей, куча всяческих планов развития территорий.

И выяснили, что [Б]ЦБК 15 лет сливает чрезмерное количество отходов в обход фильтров.

— я там в цитате «Б» в квадратных скобочках поставил, я правильно вашу мысль уловил?

Внимание, вопрос:

есть ли у вас ссылки на достоверные (желательно — документальные) подтверждения этой истории?

Кстати, про Селенгу, и производства в Монголии мне еще середине 80-х прямым текстом говорили в Институте Токсикологии. И еще один фактор, сильно бьющий по экосистеме Байкала называли — Иркутскую ГЭС. Там в рамках ответа «почему рыбы меньше стало» (про Селенгу — Монголию — в рамках вопроса про «главных загрязнителей»).

Так что слыша про "[сравнительно недавно] узнали про проблемы в бассейне Селенги" мне первым делом хочется спросить — «узнали _кто_?».

По поводу документальных подтверждений, я несколько не понял, какой истории?

Переписку, в том числе дипломатическую, которая привела к постановке господина Говорина на сей пост точно никто не покажет публично. По понятным причинам.

Документация по проблемам сбросов БЦБК есть в интернете, хоть вот здесь, хотя источник так себе.

Если в версии про обход фильтров — она чисто производственная. Даже из регламентов, на которые ссылается гринпис, видно, что либо фильтрация велась на сдохших фильтрах, либо не велась совсем. Документа в стиле «разрешаю начальнику производства сбрасывать отходы при неудовлетворительном состоянии фильтров» за подписью директора вы не найдёте. Он не дурак так подставляться.

Если вам нужны регламенты СССР, сдаюсь, я в изначально проигрышном положении. Ибо их нет в интернете.

Если нужны официальные оценки сбросов за 1991-2000 год, ситуация ещё хуже, ибо все чихать хотели на документацию в тех условиях. Очевидно только, что комбинат какое-то время работал и приносил прибыль собственникам. Иначе «Индустринвест» бы не старался с проведением иска до Высшего Арбитражного Суда в 1999 году. Крайне сомнительно, что они были честнее тех, которые запустили комбинат в 2010 без улучшения системы сбросов. Логично предположить, что ситуация в эти годы не отличалось от того, что отражено в документах за 2001 и за 2006, которые должны быть на сайте городской администрации. Правда, ссылки побились при обновлении сайтов, нужно искать напрямую.

Мне встречались отсылки на план закрытия 1982 года выпуска, по которому предполагалось перепрофилировать производство на что-то менее вредное, чтобы не оставлять рабочих без работы. Процесс это ни разу не быстрый, а страну уже тогда начинало колбасить. Но поиск этого — суровая архивная работа, на которую я не готов ради двух с половиной анонимусов. Есть более продуктивная деятельность. Вот будь я историком с госставкой… Но я чёртов мелкий буржуй.

И выяснили, что [Б]ЦБК 15 лет сливает чрезмерное количество отходов в обход фильтров.

— я там в цитате «Б» в квадратных скобочках поставил, я правильно вашу мысль уловил?

Внимание, вопрос:

есть ли у вас ссылки на достоверные (желательно — документальные) подтверждения этой истории?

В котором я сперва привел вашу цитату о том, что «БЦБК 15 лет сливает чрезмерное количество отходов в обход фильтров», а потом попросил документальных подтверждений этому утверждению.

____________

В ответ мы получили, если кратко — неспособность доказать это утверждение, если точнее — увертки, и попытки выдать гипотезы за факты (разбавленная кучей ерунды, которую у вас не просили).

Неудивительно, потому что сказанное вами — вранье.

__________

Оправдания типа

из регламентов, на которые ссылается гринпис, видно, что либо фильтрация велась на сдохших фильтрах, либо не велась совсем.

— не катят, вы вполне конкретное заявление сделали, о осознанном злонамеренном деянии, вполне конкретного характера; о, по сути, реально наказуемом преступлении — «15 лет сбросы велись в обход фильтров», тут вы, по сути, даете заднюю «либо так, либо фильтры „сдохшие“».

Смотрим в ваше заявление, которое, не поймай я вас на вранье за руку, так и осталось бы висеть в интернете, приправленное авторитетом вашего «Про БЦБК я знаю чуть больше, чем рядовой человек. Так случилось, что соавтором плана его сворачивания является член моей семьи». Теперь же этого не случится. Всегда пожалуйста.

Оправдания типа:

Документа в стиле «разрешаю начальнику производства сбрасывать отходы при неудовлетворительном состоянии фильтров» за подписью директора вы не найдёте.

— не катят. Вы сделали прямое утверждение, о осознанном злонамеренном деянии, вполне конкретного характера, и доказательств привести оказались не способны.

Кстати, в данном случае — все проще, для начала покажите технологическую и техническую возможность, цитирую «15 лет» [сбрасывать] «чрезмерное количество отходов в обход фильтров» (конец цитаты).

Проблема в том, что уже на этом этапе у вас трудности возникнут. Далее — т.е., по-вашему, бумажку они подписать побоялись бы, а «сброс 15 лет в обход фильтров» осуществлять, и это-то при спокойно доступных для мониторинга очистных сооружениях, и местах сброса (не говоря о том, что часть очистных сооружения отстоят от завода на ~ 8 км вдоль берега (у реки Бабха, между реками Утулик и Бабха), и прекращение их использования заметить невооруженным взглядом можно) и все это в условиях пристального внимания экологов и «экологов» и неравнодушной общественности. «Нет, сынок, это фантастика!».

Капиталистический мир отличается от того, что было в СССР. Ни в одном современном экологическом скандале невозможно найти того, кто изначально разрешил действовать не по регламенту. Ибо капиталисты понимают — такая бумажка, если она появится, будет стоить автору репутации и денег. Из-за этого суды по экологическим проблемам тянутся десятилетиями, и получить компенсацию истцам практически нереально. В капиталистическом мире, в лучшем случае это выглядит вот так. В чём принципиальное отличие порядков в России 1990-2000 от тех, что есть в капиталистических странах?

Я не говорил, что народу или экологическим организациям не было известно о проблемах. Я сказал, что власть заметила эти проблемы, только когда стало совсем плохо. Если власти было плевать — данных с очистных сооружений для них никто не собирал. И местные руководители производств это прекрасно понимали, как и во многих других регионах в эти неспокойные годы.

Если вас не устраивает всего лишь слово «обход фильтров», я уточнил, что имел в виду, а не съезжал. В этом вопросе вы ведёте себя как обычный тролль, увидевший неточность.

Если вам действительно надо, чтобы запомнили то, как оно было по вашим личным впечатлениям — их и напишите. Если они будут лучше, документированнее, правдивее и точнее, чем то, что описал я — история рассудит в ваше пользу. А вот крики «это всё неправда!» ещё ни разу не изменили ничьего мнения.

Для вас это больная тема, понимаю.

— вы не можете понимать такого про меня, вы можете такое про меня только фантазировать.

Кроме того, сказать такое — манипуляция, с целью обесценить все, сказанное мной.

Вот видите, я опять вас за руку словил.

А так-то да, когда кто-то ложно обвиняет людей в злонамеренном преступлении — это стоит усилий по выведению лжеца (в данном случае — вас) на чистую воду

Вот что мне «с моей стороны кажется», более того, я в это свято верю. Ни больше, и не меньше, не надо подмены тезисов, камень преткновения — ваше вранье, и ничего более.

Если вас не устраивает всего лишь слово «обход фильтров», я уточнил, что имел в виду, а не съезжал. В этом вопросе вы ведёте себя как обычный тролль, увидевший неточность.

— обесценивание, вранье, попытка выкрутиться. Вы даже не признали в том сообщении, что «такого не было», там были лишь манипуляции и увод от темы того, что вы натурально соврали в вашем изначальном комментарии, при том не просто о чем-то неважном, нет, — вы облыжно обвинили в конкретном намеренном преступном деянии бог весть сколько народа.

____

Еще раз — не слови я вас за руку на этом вранье, оно бы так и осталось бы висеть в интернете, приправленное вашей апелляции к авторитету (via «рассказ о доступе к информации от авторитетов»):

(цитирую): «Про БЦБК я знаю чуть больше, чем рядовой человек. Так случилось, что соавтором плана его сворачивания является член моей семьи». (конец цитаты)

Теперь же этого не случится.

Всегда пожалуйста, Человечество.

А теперь возвращаемся к началу: сперва (до того, как я попросил у вас доказательств) вы подали подали как факт то, что факт «сливов в обход фильтров» был достоверно установлен. То есть — солгали.

Да, вы солгали.

Сейчас же вы используете манипуляцию «вор кричит „держите вора“», в демагогической форме при том. И да, при этом еще раз врете, теперь о том, что мои обвинения голословны, хотя весь тред — перед глазами, смотри — не хочу.

Я просто запомню это о вас — Роман Катунцев, «Журналист-недоучка» (- его самопрезентация в профиле GT), aka SBKarr, — лжец, не способный признать своих ошибок/ фактов лжи, более того, ведущи себя недостойно, когда его на такой лжи словили. Я запишу, чтоб не потерялось.

Факт слива недопустимого объёма веществ, подлежащих фильтрации установлен.

То есть, установлено, что есть факт слива объёма веществ, несовместимого с регламентом системы фильтрации. Регламент системы фильтрации является неотъемлемой частью системы фильтрации.

То есть, установлено, что есть факт слива объёма веществ, (несовместимого = в обход) (регламента) системы фильтрации.

То есть, установлено, что есть факт слива объёма веществ, в обход (системы фильтрации = фильтров).

То есть, установлено, что есть факт слива объёма веществ, в обход фильтров.

Всего лишь формальная логика и русский язык. Мы тут не о профессиональных проблемах систем фильтрации говорим, такое упрощение допустимо.

Правда, вы всё равно обвините меня во лжи, но для будущих поколений полезно показать, зачем нужно учить логику.

Хм… забавная у вас переписка...

Вот видите, я опять вас за руку словил.

В каком месте, покажите пожалуйста. А то кукуруза в горло не лезет, так хочется увидеть!

PS если вдруг имелось в виду Кроме того, сказать такое — манипуляция, с целью обесценить все, сказанное мной. — то это бред же сивой кобылы, ибо вы вообще только манипуляциями и оперируете. Никаких ссылок на документы я что-то не увидел.

Никаких ссылок на документы я что-то не увидел.

— «бремя доказательств лежит на...». Человек сам признался, кстати — хоть и с третьего раза, что «слив в обход фильтров», которые он подал как факт (сильнее — он подал как факт то, что этот факт был достоверно установлен!), это его _домыслы_ были, т.е. предмета для сомнений тут вообще нет, — человек соврал.

Я о ситуации куда больше знаю, но это тут не имеет значения _вообще_.

А вы, кстати, — лжец. Лжете вы вот тут, обо мне, и происходящем здесь:

ибо вы вообще только манипуляциями и оперируете.Это, конечно, не исключает возможности того, что «вы в нее так думаете», но от этого это ваше заявление менее лживым не становятся.

Слишком толсто, кормить не буду.

Мда, вы правы, что-то я не к тому собеседнику пишу.

А вы, кстати, — лжец.

А вы! А вы! А вы других слов не знаете! Вотъ! :)

Вам самому не смешно такими словами бросаться? Демагогию разводить? Особенно смешно ваше обвинение в использовании приёма гиперболы к собеседнику, а затем ещё более жёсткое использование этого приёма?

PS за сим прощаюсь, ибо действительно:

Слишком толсто, кормить не буду.

«Обнаружилось неудовлетворительное состояние воды в Бурятии, в связи с чем затеяли проверку производств. И выяснили, что ЦБК 15 лет сливает чрезмерное количество отходов в обход фильтров. »(конец цитаты).

— и это вполне конкретное обвинение, при том — ложное, как мы выяснили.

Обвинение, которое, не прищучь я тут этого «журналиста», так бы и осталось висеть тут, и именно в такой форме, никоим образом не намекающей, что это, де «гипербола».

Будь эти слова результатом прокурорской проверки — это было бы совсем другая статья, нежели «очистка стоков неудовлетворительна, по мнению XXX».

Вы же делаете подлог, называю это ложное утверждение (см. цитату выше, если забыли о чем речь) «гиперболой».

Я не знаю, «вы так в нее думаете», или же злонамеренно пытаетесь факты исказить — мне не важно. Общаться с вами я и смысла не вижу, потому что из этих вариантов «оба хуже»; и желания не имею, ибо «да и человек вы не очень», это достаточно хорошо отразилось в этих двух ваших комментариях.

Начало дискуссии, фраза

тут вы, по сути, даете заднюю, — выражает частное мнение человека.

Далее, это частное мнение даётся уже в обезличенном контексте, делая его, с виду, всеобщим:

Человек сам признался, кстати — хоть и с третьего раза

Далее, это мнение уже выражается не как обезличенное общественное, а как консенсусное с собеседником:

это вполне конкретное обвинение, при том — ложное, как мы выяснили

Классический пример сдвига окна дискурса, чтобы представить личное мнение общественным консенсусом. Выполнено строго по правилам, вплоть до провозглашения противника поимённо.

Ещё интересна фраза:

Вот что мне «с моей стороны кажется», более того, я в это свято верю.«Свято верю» — это такой аналог непогрешимой позиции среди большой группы необразованного (читать: без научного подхода к восприятию) населения. Выдаёт человека, который с такими группами населения привык общаться в демагогическом ключе.

Рекомендации: при общении избегать строгих формулировок, добиваться того, чтобы собеседник интерпретировал первоначальные нестрогие образы, а не вступал в контраргументацию. Настороженно относиться, если собеседник оперирует понятиями всеобщности и консенсуса. Собеседник внушаем за счёт склонности к подтверждению своего мнения, однако не имеет потребности в общественном согласии. Для убеждения необходимо, чтобы собеседник самостоятельно сформулировал окончательный вариант утверждения на основе нестрогих подсказок и направлений. Тогда он будет искренне считать утверждение плодом своих изысканий. В любом случае, при общении необходимо исключить строгие однозначные формулировки и апелляцию к общеизвестным фактам, избегать противоречий и конфронтаций.

Напоминаю, что не имею формального образования по данному вопросу. Так что, остаётся лишь догадываться, где здесь зарыт эффект Барнума, а где — реальность.

Напоминаю, что психология и профайлинг в некоторых слоях общества считаются лженаукой. Можете смело игнорировать вышенаписанное.

Я бы сказал, что это работает не в капиталистическом мире, а в странах, где государство, антимонопольные комитеты и экологи действительно пытаются стоять на стороне граждан, и могут засудить капиталиста, который наносит значительный ущерб гражданам.

Потому что самому капиталисту — в общем-то по барабану, и в стране с коррупцией, капиталист, который богаче чиновника, стоит практически над законом.

В принципе, в любой стороне капиталист стоит над законом, если у него достаточно капитала. Некоторым вот делают по 6 пересадок сердца, когда регламент разрешает только одну с жёсткими ограничениями. Но это не отменяет необходимости сохранять лицо. Ибо промах даёт преимущество другим капиталистам одного уровня. А сильная потеря лица даёт шанс даже капиталистам рангом пониже.

А коррупция есть везде. Вопрос только в том, как она замаскирована. Или это просто наличные деньги, или красные конвертики, или взносы на предвыборную кампанию и «благотворительность».

Что до контролируемого изменения экосистем — это вполне реальная задача на сроках от 15 лет.Вы, уж простите, вообще не представляете себе, что такое экосистема, и какими временными промежутками она описывается. Для средней полосы России ваша оценка занижена примерно на порядок. От 150 лет еще можно о чем-то говорить. Подчеркну, от. Для вашего региона это число надо увеличивать в полтора-два раза.

Ну и про основную задачу лесников вы меня порадовали. Основная задача лесника, по крайней мере в теории, это выращивание деловой древесины на корню. Рубки ухода, мероприятия против вредителей лесного хозяйства, вот это все. На практике их задача чаще всего сводилась к контролю побочного лесопользования, пресечению нелегальных рубок и разметке лесосек. Еще мониторинг пожаров, но это постольку, поскольку, вообще для этого существовала авиалесоохрана, а в ее отсутствие лесхозы узнавали о пожарах от граждан. Если узнавали вообще.

я не могу взять и дать ссылку на то. что видел своими глазами.Тут мы с вами в одинаковом положении.

Тем более, что самое интересное живет не в документах союзного уровня, а в областных, местных и ведомственных, которые вообще фиг найдешь. Во всяком случае, трудозатраты оказываются совершенно несопоставимы с ценностью комментария или даже статьи на ГТ.

А там кроются прелюбопытнейшие вещи.

К примеру, лесное законодательство устанавливало водоохранные зоны и прибрежные полосы для любого водотока, включая ручьи. На областном уровне водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливались уже для конечного списка водотоков, обычно наиболее крупных рек в количестве пять — десять штук, все остальное игнорировалось и не выделялось в лесоустройстве, и разумеется, не осуществлялся перевод лесов в первую группу. Рубите на здоровье.

Можно еще припомнить правила расчета лесосеки, которые составлялись без учета сроков возобновления в пределах лесосырьевой базы даже в рамках лесохозяйственных понятий.

Эм…

Для наглядности: расчетная лесосека предполагала полную вырубку лесосырьевой базы за сорок лет, при возрасте технической спелости насаждений в восемьдесят. То есть, когда упадет последнее дерево в пределах лесосырьевой базы леспромхоза, на самой первой вырубке деревьям расти еще сорок лет до того, как они станут деловой древесиной. По плану. А еще бывало перевыполнение плана.

Так случилось, что эти базы в районе моей работы стали кончаться в самом начале девяностых. Это было крайне поучительное, но малоприятное зрелище.

Кстати о планировании. Если вы погуляете по лесосекам советского времени, то везде найдете гниющие штабеля срубленного леса. Ну… Не знаю за совсем везде, но во всех областях, где я работал, это было в порядке вещей.

Как это получалось? Элементарно. План по лесозаготовке выполнили, или даже перевыполнили, а вот план по вывозке не потянули.

Лесосеки 90-х, когда перестали давать премии за перевыполнение плана по участку работы, а древесину стали продавать, а не сдавать смежникам, чистые-чистые. Ни бревнышка нигде не завалялось.

По лесному хозяйству я вам еще много накидать могу примеров «долгосрочного планирования в СССР», этим я занимался, хотя и давно. В общем, плохо там было с долгосрочным планированием, и с охраной природы на самом деле не лучше.

Я никогда не утверждал, что в СССР всё было лучше. Тем более, что я там не жил. Но я общаюсь с людьми и вижу документы, по которым что-то было лучше. Лучше организовано, лучше спланировано, больше факторов учтено. Таких факторов, на которые сейчас не обращают внимания из-за «нерентабельности». Может, с планированием в каких-то отраслях и было, в целом, «плохо». Но сейчас с ним «никак». Что лучше?

Государственное управление это такая штука, где идеальных решений нет. Если требовать, чтобы каждое новое решение было идеальным — можно в русской традиции просидеть на печи до конца жизни. А для улучшения нужно, всего лишь, чтобы каждое следующее решение было лучше прежнего. Сейчас в государстве строго наоборот. При этом, оглядываться назад строго запрещено, там же неправильный союз. Не дай бог повторить какие-то из советских решений.

Или фиктивные площади лесопосадок: приписали, но не провели в реальности. Лесхоз получил премию, а лес вместо мертвопокровных сосняков получил нормальные травяные березняки. Для леса однозначно лучше.

Но я общаюсь с людьми и вижу документы, по которым что-то было лучше.Документы — это прекрасно. Но есть еще и практика. Н.А. Соболев в свое время предлагал выделять «зоны соблюдения природоохранного законодательства» — вот только в реальности таких зон не существовало.

Может, с планированием в каких-то отраслях и было, в целом, «плохо». Но сейчас с ним «никак». Что лучше?А это опять же, смотря в каких отраслях.

Сейчас в государстве строго наоборот. При этом, оглядываться назад строго запрещено, там же неправильный союз. Не дай бог повторить какие-то из советских решений.Вы лукавите.

Сейчас пытаются повторить многие советские решения, вот только то, что работало в советской системе и полвека назад, сейчас работает внезапно сильно по-другому.

Для примера, по Иркутской области вот есть неофициальная статистика о том, что больше половины реальной вырубки леса нелегально, а лес списывают под видом пожаров. Старожилы отрасли конечно, знают, что и в союзе лес рубили в тёмную, но речь идёт о 5-10% а не о 50%.

А рубка под видом санитарной под предлогом пожара, к сожалению, не новость. Как и поджоги леса с целью последующей рубки. Сейчас это распространено шире, поскольку древесина — это живые деньги.

В СССР это в основном практиковалось в случаях, когда был, скажем, вкусный массив в первой группе леса, в которой рубки главного пользования запрещены. Или еще при проектировании особо охраняемых территорий: пока заповедник не сделан, его территория рубилась опережающими темпами под любыми предлогами. Сейчас бы так тоже делали, не вопрос, только ООПТ практически не создаются с момента прихода Путина к власти. Хотя вот «Землю леопарда» делали — и там подобной радости было в полный рост.

Интереснее другое — что такое «other renewables» (самый светло-синий), сопоставимый в 2012 с ветром и солнцем?

Скорее всего биомасса, биогаз.

Биомасса — емпни недобирала примерно порядок.

Допустим в Германии биомасса на втором месте после ветра в 2016.

Сходный график зависимости КПД от КИУМ, ЕМНИП. И те и другие работают с хорошим КПД, когда загрузка близка к 100%, чем ниже скорость прокачки воды или чем ниже давление пара, тем все грустнее.

Еще АЭС хорошо блокировать с ГАЭС: когда спрос на энергию проседает, ГАЭС закачивает воду в водохреналище, которое играет роль аккумулятора, а когда спрос максимальный — инвертирует насосы в турбины и отдает запасенное. АЭС непрерывно молотит на 100% КИУМ -> ПРОФИТ. Популярно у американцев, во всем ех-СССР таких тандемов всего два — в Литве и на Украине.

Мало того, что ГЭС не отделены от АЭС, так еще и региональных различий нет, а это между прочим очень важный момент. Я верю в возобновляемую энергетику, но не в России. У нас из ВЭ уже построены все ГЭС, которые могли быть построены, а ветер и солнце еще долго не будут составлять конкуренцию атому, а в будущем и термояду.

Вот наступят серьёзные последствия глобального потепления — тогда хватяться (когда жрать станет нечего), а пока зимы стали беснежными — всем пофиг. Вот ещё 10-15 лет назад в Украине зимой снега было завались. А сейчас на новый год дожди. Мелкими строили снежные крепости, а сейчас снег с грязью. Выпадет и расстает сразу. А они кричат что нет глобального потепления.

Привыкли что электричество должно быть дешевым. Но не всё измеряется деньгами. Как будут жить дети тех магнатов? Будут дишать тем же зараженным воздухом что и мы. В Китае уже все ходят по улице в масках, в Сеуле четверь жителей в масках. Скоро начнут кислородные баллоны носить. В общем, антиутопия какая-то. Придется платить за чистый воздух, прям как в фантастике родом из 80-х.

А всё потому что всем хочется возить свою жопу из пункта А в пункт В на дымяцей повозке, и потому что привыкли жечь электричество нещадно, благо уголь дешевый.

Ну ничего, дешевый уголь постепенно придавят сборами за эмиссию СО2, будет у нас дорогое ВИЭ-электричество.

На самом деле, понятно, что климат меняется, но гораздо более медленными темпами. То, что где-то вдруг в какой-то сезон недовыпало снега — это не показатель вообще. Выпадет в следующем году.

Человек однозначно очень сильно влияет на природу и это нужно контролировать. Но не нужно впутывать псевдонаучные наблюдени.

Одной из причин роста СО2 в своё время были и вымирания видов, и пожары и извержения. Само собой глупо рассуждат, что климат меняется только из-за цивилизации, но наш вклад заметно ускоряет эти процессы.

Потепление, говорите? В Москве на прошлой неделе было 7 градусов тепла, например, в июне. И в мае шёл снег. И вообще, лета нет. Вот такое вот потепление.

Глобальное потепление оно не столько про увеличение средней температуры (которое в целом сложно ощутить), сколько про увеличение экстремумов, в т.ч. нижних — возрастает энергия атмосферы, и начинает она творить то, что раньше делала куда реже.

Так что да, 7 градусов тепла в Москве это да, про глобальное потепление. Дальше будет хуже — и 5 градусов, и 45

Основная проблема потепления не количество осадков в средней полосе, а

1) уровень океана, который может затопить заселенную часть суши

2) температура в граничных зонах, где например вместо -1 может стать 0, категорически меняя климат — собственно это опять таки влияет на пункт 1)

Чтоже про «жечь электричество», так в дымящей повозке ходят как раз потому, что жгут не электричество а нефть. Вы что-то путаете.

Другое дело, что глобальное потепление, хоть заметно лишь статистически, может смещать течения и или нарушать сложившиеся потоки водных и воздушных масс (тут не обязательно даже чтобы вместо -1 стал 0, могут быть и другие значения), и это может сказываться на климате отдельных территорий как в сторону условно «потепления», так и «похолодания».

Впрочем, подобные изменения легко могут быть вызваны другими факторами, не человеческой деятельностью. Землетрясения, извержения, другие природные факторы — всё это надо вдумчиво изучать, а не впадать в истерику, дескать, всё, теперь мы не жжём бензин и едим траву — не поможет всё равно.

В климате идут разные тренды и малые идут в больших(это вон курсы валют на форексе можно посмотреть, годовой график вниз, а часовой вверх), так что оценивать надо на разных временных промежутках.

Иначе можно кричать о конце света, потому что весь снег растаял и мы все умрем, а это всего лишь наступила весна и график мы смотрим по дням.

Я тоже застал тот день в Киеве, но это было один раз такое. Частный случай брать в пример не комильфо.

В том то и проблема, что раньше осадки были более равномерные, а сейчас нету-нету осадков, а потом выпадают так что вся инфрастрктура накрывается медным тазом.

Там были и про повозки на нефти и про дешевое угольное электричество.

В том то и проблема, что раньше осадки были более равномерные, а сейчас нету-нету осадков, а потом выпадают так что вся инфрастрктура накрывается медным тазом.

Как раз таки неравномерность выпадения осадков была всегда. До массовой индустриализации от этого регулярно гибли урожаи (выгорали без дождей или сгнивали от их излишка)....

Последние 20 лет, что вы помните, или последние 200 лет? А лучше хотя бы 1000 лет?

Но ведь полноценной статистики нет, а земля вокруг солца никогда не летала по идеальной орбите, о чем говорят остатки засохших водоросли в сахаре (без всяких АЭС, ГЭС и т.д.)

А почем от этих последствий жрать станет нечего, и, главное, кому? Снегожоркам?

Базовые ж вещи, пора бы и запомнить.

То, что в Китае, с его дикой плотностью населения и наплевательским отношением к экологии есть проблемы — ну так, это скорее экскурс в прошлое, а не в будущее.

Живу в Китае 7 лет. Хожу без маски. Китайцев в масках — единицы

2. Среди парниковых газов впереди с огромным отрывом — водяной пар.

3. Среди выдаваемых человеческой деятельностью газов существенным парниковым эффектом обладают СО2 и СН4. Объём выделения — примерно одинаковый (спасибо сельскому хозяйству). Но роль метана в несколько раз выше.

Итого:

1. боремся с потеплением — нужно сельское хозяйство зажимать. В первую очередь — примитивное. Запрещать в Африке что-либо выращивая и кормить их даром.

2. европейское движение за ВИЭ (а это именно европейское движение) связано с попыткой снизить зависимость от поставщиков топлива. Очень дорогой попыткой, но они могут себе это позволить пока. Экология тут, на самом деле, ни при чём.

А в лабораториях как я представляю, можно будет выращивать любой вид мяса. Будь то свинина, говядина, конина или другое животное.

Можно будет попробовать оленину и диких кабанов. Думаю что людям станунт доступны все виды животных.

В 90-х годах преподаватели энегетического факультета на первых лекциях с радостью фаталистов показывали нам, что все очень плохо т.к. замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками неосуществимая в обозримом будущем задача. Поэтому к моменту экологического или энергетического апокалипсиса стране нужно иметь хотя-бы развитую атомную энергетику. Прошло 25 лет, кажется появилась надежда, но похоже, что наши преподы все еще правы.

Они все еще правы потому, что популярные сейчас ВИЭ — ветер и солнце — непостоянны

При доле в несколько процентов непостоянность не создаёт проблем. Для бОльших значений маневрировать можно и газом и углём.

Дорого, но не сверхдорого

https://geektimes.ru/post/287158/

Насколько я помню аргументацию, речь шла о том, что возобновляемые источнки за срок действия выдают энергии ненамного больше чем требуется на их строительство и обслуживание (в сравнении с сжиганием топлива). Поэтому человечеству потребуется создать огромную индустрию возобновляемой энергетики, намного превосходящую существующую энергетику, которая создавалась пол века. На создание этой индустрии нужно время, деньги и опять таки много энергии. Причем, все это представляется страшно не выгодным. Переход на атомную энергию даже с учетом утилизации и мер безопасности выглядел более реалистичным.

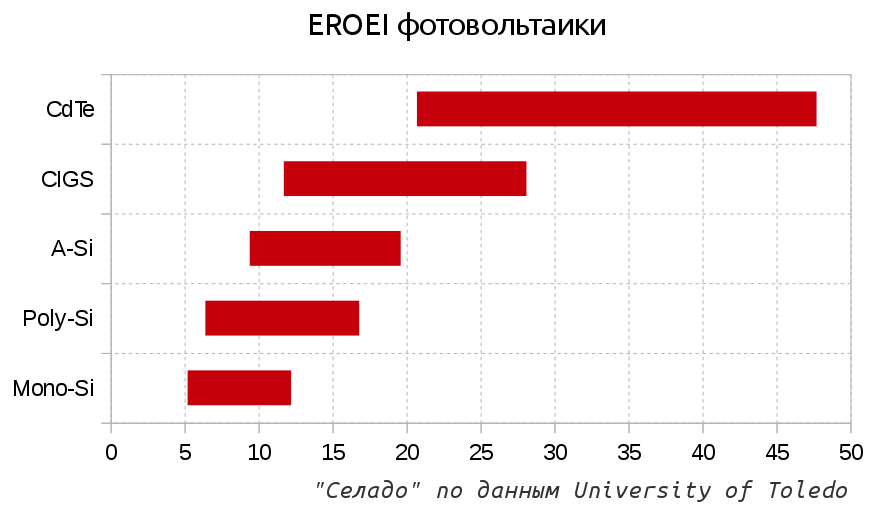

Насколько я помню аргументацию, речь шла о том, что возобновляемые источнки за срок действия выдают энергии ненамного больше чем требуется на их строительство и обслуживание (в сравнении с сжиганием топлива)

EROEI (соотношение полученной к затраченной энергии) фотовольтаики существенно больше единицы:

Вы считаете их сильно оптимистичными потому что видели исследования, которые учитывают всё вами перечисленное и дают другие результаты? Или просто доверяете слухам в некоторых секторах интернета о том, что EROEI фотовольтаики очень плох?

Конкретно этот график построен на основе вот этого мета-анализа и там включено всё вами перечисленное, разве только не могу сказать насчёт неоптимальных режимов работы, так как у вас этот нюанс не раскрыт. Если у вас есть что-то качественное и с принципиально другими результатами, то давайте обсудим.

Мне кажется автор не учитывает помимо развития ВИЭ изменение структуры спроса. Например спрос на нефть на 80% это бензин. Теперь давайте попробуем взять две технологии — электромобиль и автопилот. Эффективность в потреблении энергии электромобилем в 10 раз выше чем двс. Соответственно потребность в бензине в 10 раз ниже. Автопилот позволяет дополнительно уменьшить потребление энергии ещё в два раза путем оптимального использования автомобиля, т.е совместных поездок и уменьшения пробок. Полный автопилот человечество получит в ближайшие 2 года. Электромобиль не уступающий по своим показателям(цена, запас хода) двс к концу этого года. Китай и Индия как страны задающие тон развития развивающихся рынков на данный момент имеют гос. программы по переходу на электротранспорт. Боюсь доля ВИЭ начнет расти экспоненциально по причине уменьшения потребности энергии у человечества.

очаги развития ВИЭ в Европе

«Запад» затянул

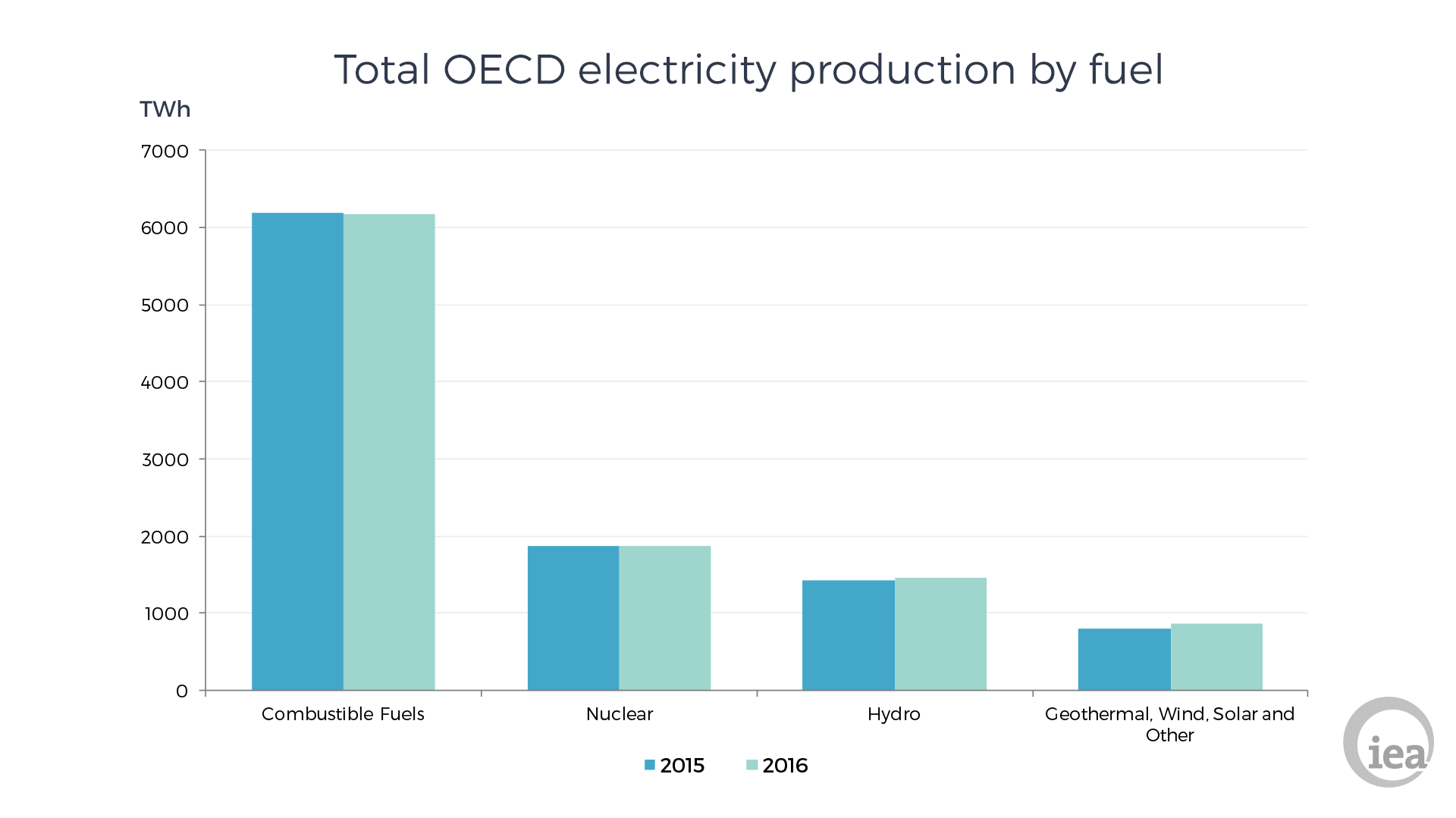

Вот очень наглядный график производства электроэнергии по типам в странах ОЭСР (западных) за последние два года:

ВИЭ справа.

Китай, Индия, США. Какое-то время еще Япония топила, но быстро сдулась.

Солнечные станции и ветряки строятся, но энергию от них затруднительно использовать на производствах. Энергия производится, но не используется. Я был не так далеко от правды в комментарии выше.

Например спрос на нефть на 80% это бензин

Потребление моторного топлива пассажирскими автомобилями это около 30%. Ещё 20% это остальной дорожный транспорт, электрификация которого затягивается. https://www.iea.org/Sankey/#?c=World&s=Final consumption

Автопилот позволяет дополнительно уменьшить потребление энергии ещё в два раза путем оптимального использования автомобиля, т.е совместных поездок и уменьшения пробок

Совместное использование автомобилей (такси) возможно и сейчас, но не распространилось. Я думаю это неспроста — людям неудобно.

Полный автопилот человечество получит в ближайшие 2 года

В ближайшие два года полный автопилот (4 уровня) точно не получит. Автопроизводители настраиваются на первую половину 2020-х.

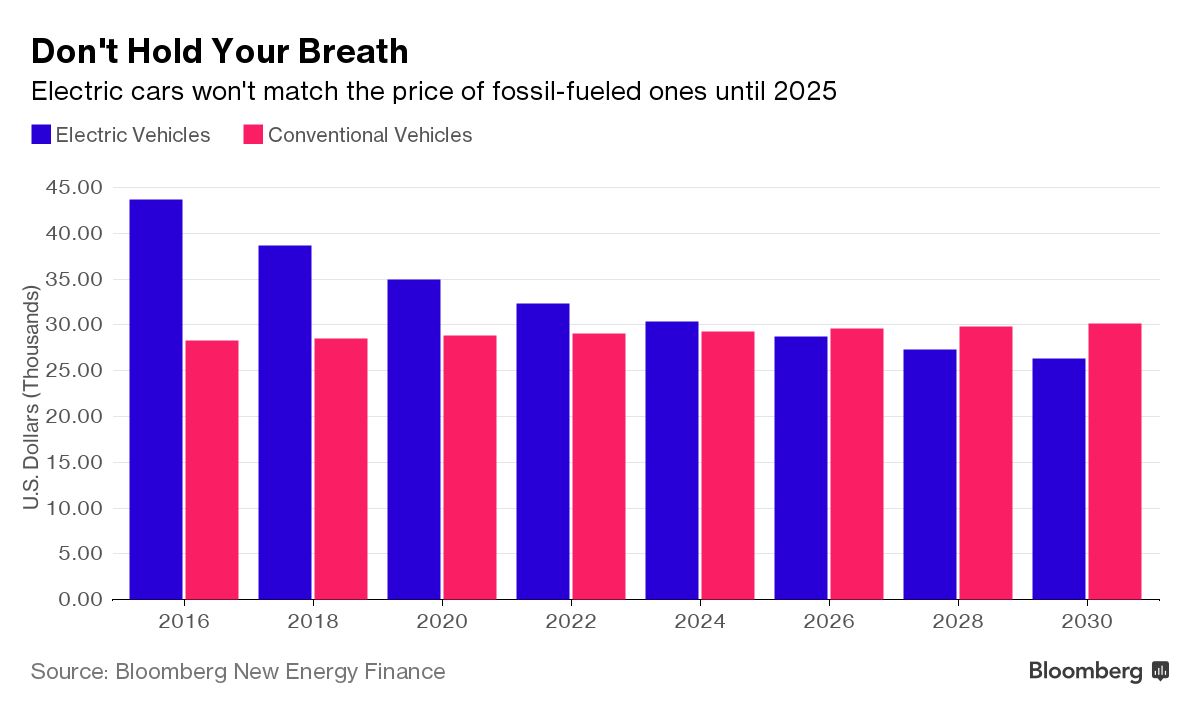

Электромобиль не уступающий по своим показателям(цена, запас хода) двс к концу этого года

Странные данные, лично я видел другие. Например:

Ваш тезис о том, что из-за увеличения КПД снизится потребность в первичной энергии верен, но если взяться за точные цифры, то всё не так прогрессивно. Мы как-то давно с другом пробовали это моделировать «на коленке»: http://mirvn.livejournal.com/12977.html

Совместное использование автомобилей (такси) возможно и сейчас, но не распространилось. Я думаю это неспроста — людям неудобно.

Думаю основная причина что дорого. У беспилотных автомобилях в этом плане есть несравнимое преимущество, отсутствие ненужного звена — таксиста, которому кушать хочется.

Да и не удобно сейчас, нужно куда-то звонить, заказывать, диктовать адрес, непонятно сколько ждать. Другое дело убер и аналоги где этот процесс сильно упрощен, ими пользоваться удобно, ими люди и пользуются, если финансы позволяют.

Что в итоге? Непредсказуемая стоимость поездки, непредсказуемое время ожидания, высокий шанс отсутствия машины, когда она больше всего нужна. Последний пункт вообще критический. С остальным ещё можно было бы смириться. Но в общем — так себе сервис. Добавим сюда ещё классическое нежелание водителей брать «невыгодные» маршруты, из-за чего в определённые часы, некоторые районы города доехать на такси практически нереально. И проблема не в яндексе. Обычное такси обладает всё теми же недостатками. Необходимость звонить и диктовать адрес тут не самая большая проблема. На самом деле, причина по которой я пытался пользоваться Yandex Taxi в том, что можно оплачивать поездку картой. Но и это скорее приятная мелочь. А вот главные проблемы так и не решаются.

Какие из этих проблем сможет решить роботакси? Время ожидания — характеристика объективная, от водителя мало зависит. Если машина рядом и дорога свободна — приедет быстро. Если далеко и на дороге затор — будет ехать долго. Доступность машин это отношение количества машин к количеству заказов. От водителя не зависит. Невыгодный маршрут, всё так же останется невыгодным для владельца робомобиля. Роботу-то может и всё равно, а хозяину нет. Пляшущая цена — это попытка регулировать спрос и предложение. Водитель опять ни при чём. Никакой разницы от автопилота. И в этом нет ничего удивительного. В общем-то все проблемы от дефицита машин. А он является следствием снижения издержек и максимизации прибыли. Ну допустим у нас робомобили. Нет таксистов. Что меняется? Либо условный таксопарк приобретёт несколько тысяч машин, и хотя водителей оплачивать не надо, сами машины, их обслуживание, хранение, авмортизация, топливо — всё так же стоит денег. Либо условный убер заключит договор с владельцами частных автомобилей. Только теперь «бомбила» не будет сидеть за рулём, но всё так же будет получать деньги т.к. автомобиль его, и там всё то же обслуживание, всё та же амортизация, всё то же топливо, ну и желание получить прибыль конечно, а убер будет получать процент за свой сервис. Но никому по прежнему будет не выгоден простой автомобиля. А значит опять будет дефицит. Ну или кто-то решит сделать сервис гарантированно доступного такси, будет держать кучу машин в запасе, а издержки включит в цену. Ну так это можно сделать и сейчас. А сервис назовём: «Кареты по конской цене». А после внедрения автопилота переименуем в «Кареты без кучера, по конской цене».

Эффективность в потреблении энергии электромобилем в 10 раз выше чем двс.

Это как, КПД 400%? Не уступающего ДВС по запасу хода электромобиля (при равной массе, грузоподъемности и скорости) тоже не будет, пока в качестве аккумуляторов не будут использоваться воздушные топливные элементы — автомобиль с ДВС элементарно возит с собой лишь треть массы нужных для движения химических реагентов.

Эффективность электрички в 10 раз выше чем зажигалки? Значит сожгем ту же энергию но активнее.

А вот с автопилотом, который двигается соблюдая ПДД уже очень интересно — многие ли будут готовы отказаться от превышения скорости, проезда на красный, движения по обочине, поворота через сплошную.

многие ли будут готовы отказаться от превышения скорости, проезда на красный, движения по обочине, поворота через сплошную.

Я наверное никогда не пойму людей, которые считают нормальным превышение скорости, проезд на красный, движение по обочине, поворот через сплошную и т.д.

В автоавариях гибнет и калечится такое количество людей, что переход на полный автопилот это вопрос гуманности, и просто здравого смысла. Как только технология будет готова, это нужно сделать немедленно.

Ну и да, благими намерениями…

В автоавариях гибнут — внедрим автопилот, алкоголем травятся — запретим продажу, читают в интернете чуждое — заблокируем.

В автоавариях гибнут — внедрим автопилот, алкоголем травятся — запретим продажу, читают в интернете чуждое — заблокируем.

Как-то уж совсем разные понятия вы смешали. Всегда надо сравнивать за и против. Польза должна существенно превышать вред.

Плюсы от внедрения обязательного автопилота понятны: меньше аварийность, больше предсказуемость движения, меньше пробок. Вероятно, средняя скорость передвижения по городу даже возрастёт.

А какие существенные минусы? Небходимость в обязательном порядке менять автомобиль. Для малообеспеченных людей это может быть очень критично. Можно предусмотреть программу утилизации: старое на новое. Часть расходов государство могло бы зять на себя. Возможно машину можно просто переоборудовать, а не менять полностью. Но это уже зависит от конкретной технологии автопилота. В любом случае, проблем кроме как экономических я не вижу. Но любой качественный переход требует вложений.

Что по поводу блокировок и сухого закона, то это совсем уже оффтоп. Скажу лишь кратко, чтобы обозначить в чём я вижу разницу.

Основная проблема алкоголя не в том, что им травятся. Вероятно общество очень много выиграло бы, откажись оно от алкоголя, но вопрос в реализации. Сухой закон не сработал. Возможно мы недооцениваем значимость алкоголя. Очевидно, прежде чем его запрещать, его социальную роль нужно чем-то заменить. Но чем?

Проблема чтения «чуждого» это проблема элиты. А чтобы эту проблему решить ограничивается простой народ. Поэтому это однозначно минус для общества, ведь проблемы меньшинства решаются за счет большинства.

С автопилотом всё иначе. Автоаварии касаются всех. То есть тут мы ограничиваемся ради самих себя. Множество людей попавших под ограничение, и множество людей, получивших от этого выгоду совпадает. А значит остается только сравнить величину этой выгоды с потерями. На мой взгляд, выгода больше.

Каждый быстрый гонзалес считает что он ловкий и умелый сколько лет уже гоняет без аварий и всегда так будет. Кажется это называется заблуждением выжившего.

Что до некоей общей пользы, то нормальному человеку важна исключительно личная польза и выгода. Ради которой он вполне готов нарушать и правила и даже закон который его не устраивает. Как минимум потому что данные законы придумал и принял не он, он просто вынужден их соблюдать под угрозой кары.

Вы заблуждаетесь. Это ограничения касаются всех а автоаварии только тех кто в них попал. Это совершенно разные множества.

Ну да. Убийства тоже касаются только тех, кто был убит. А остальные страдают, от того что им убивать запретили.

Но всё же ошибки в моих рассуждениях нет. Те, кто уже попал в аварию, не получат никаких дополнительных выгод, от перехода на автопилот, по сравнению с теми, кто в аварию не попадал. Автопилот не машина времени, и прошлого не исправит. Надо рассматривать не множество тех кто уже попал в аварию, а множество тех, кто может попасть в аварию в будущем. А это примерно все люди на планете, кроме тех кто живёт где-нибудь в лесу, или не выходит на улицу. Но последних и ограничение с автопилотом не коснется.

Так что это просто витц не очень удачное авто, или весьма агрессивная эксплуатация с частыми резкими разгонами.

http://www.drom.ru/catalog/daihatsu/mira/g_1990_35/

Второе поколение (L70, 1985—1990) двигатель EB.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_Mira

Эффективность в потреблении энергии электромобилем в 10 раз выше чем двс. Соответственно потребность в бензине в 10 раз ниже. Автопилот позволяет дополнительно уменьшить потребление энергии ещё в два раза путем оптимального использования автомобиля, т.е совместных поездок и уменьшения пробок.Полный автопилот человечество получит в ближайшие 2 года. Электромобиль не уступающий по своим показателям(цена, запас хода) двс к концу этого года.

Оптимизм — это хорошо, но не до такой же степени.

— Электродвигатели имеют большой КПД в довольно узком диапазоне, никаких 10 крат от бензина там нет и быть не может (а то вечный двигатель бы был). Оптимальному каршерингу и прочим такси и выделенным полосам для заполненных авто ничто не мешает уже… десятилетия.

— Полный автопилот вне специально оборудованных трасс невозможен без сильного или продвинутого и близкого к тому ИИ, то бишь ближайшие лет 10 даже мечтать не стоит, максимум вне города на этих самых крупных огороженных трассах.

— Батарейкам до бензина по энергоемкости по прежнему очень далеко, тоже мимо.

Впрочем, отставим теорию в сторону и посмотрим на КДП «как есть».

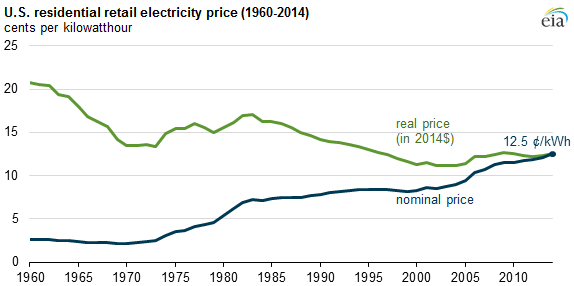

У Tesla S заявлен расход 24 кВт*ч / 100км. КПД тепловых электростанций 40%, потери на доставке еще около 10%, таким образом получаем расход бензина: 5.4 л/100км.

У Toyta Prius II (гибрид): 4.5 л/100км.

Можно говорить о том, что электромобили более экологичны — выбросы на теплоэлектростанциях происходят за городской чертой и через хорошие фильтры. Можно сравнивать цену электроэнергии и бензина или биодизеля и говорить о том, что углеводороды вообще дороговато жечь. Но вот если сравнивать «в лоб» энергию, то электромобили уже проиграли гибридам.

Но почему уже проиграли? Еще проигрывают, ведь они никогда не вели, и еще есть надежды по части роста емкости батарей, КПД электродвигателей, использования топливных ячеек в конце концов. Тогда как ДВСу расти особо некуда.

Но почему уже проиграли?

Потому что схема ДВС-электродвигатель гибрида имеет большее КПД, чем схема теплоэлектростанция + батарея + электродвигатель.

ДВСу расти особо некуда.

Ну как же некуда. Для чистых гибридов есть вариант с FPLG.

У Tesla S заявлен расход 24 кВт*ч / 100км. КПД тепловых электростанций 40%, потери на доставке еще около 10%, таким образом получаем расход бензина: 5.4 л/100км.

С каких пор ТЭС стали бензином топить?

Мы можем ископаемое топливо сжечь в ДВС или сжечь на энергостанции и зарядить электромобиль. Во втором случае КПД электромобиля получается даже ниже, чем у гибрида.

В США в местах с хорошей инсоляцией машина, обклееная СБ, вообще могла бы за дань заряжаться на свой среднедневной пробег, если я правильно цифры помню.

Для зарядки лучше разместить панели на крыше гаража, по крайней мере там они не увеличат вес машины и их осколки не застрянут в пешеходе в случае ДТП. А заодно можно избыточную энергию (пока машина не на зарядке) отдавать в сеть или собирать. Но это уже совсем другой разговор. Я же говорю исключительно о КПД.

На что получат возражение, что энергия из ветрогенераторов и фотовольтаики все еще дороже энергии углеводородов, несмотря на субсидии.

— на что им ответят, что это

a) подмена тезисов изначальной вашей изначальной проблематизации, т.е. разговор о другом, когда вас проблематизиоровали по первой теме, выдаваемый за проблематизацию той проблематизации, и

б) цена солнечной/ ветровой энергетики (при том, заметим, есть большая разница, цену чего именно мы рассматриваем — простой пример про «машина, обклеенная СБ, обеспечивает себя на среднесуточный проезд» это наглядно показывает) вопроса КПД (который вообще шел как, по сути «КПД использования ископаемого топлива»).

«У нас все ходы записаны».

Это что касается основной ветки — работы с возражениями.

По побочной ветке «машина с СБ» и «цена ВИЭ для электромашин» напишу отдельно.

2. Если вы настаиваете на утверждении про «обеспечение среднесуточного пробега», то, пожалуйста, подтвердите его расчетами. А именно — уточните значение среднесуточного пробега, данные по инсоляции, оцените (хотя бы грубо) используемую площадь и углы падения света. Тогда можно будет рассмотреть этот аргумент. Потому как мне кажется, что это художественное преувеличение.

a) вы вступили в тред с вполне конкретными утверждениями, и речь шла о ваших утверждениях. Посмотрим, что же вы говорили, скажут они. И процитируют вас:

Я говорю про эффективность использования источников энергии вообще.

Мы можем ископаемое топливо сжечь в ДВС или сжечь на энергостанции и зарядить электромобиль. Во втором случае КПД электромобиля получается даже ниже, чем у гибрида.

— Шах и мат. Вас проблематизируют ровно в том, что вы утверждали, скажут они, и будут правы.

[Вряд ли будут даже проверять ваши утверждения о предмете обсуждения статьи (и зря, там они еще раз могли бы вас побороть, НЯП)].

и

б)

а денежный эквивалент позволяет пусть и грубо, но оценить источник энергии

— а про это скажут, что эта оценка, неточная до бессмысленности,

и того, что вы подмену делаете, это не отменяет,

и вообще, в первую голову — что это не является адекватным возражением на проблематизацию про «самозаряжающийся от солнца авто», про который очевидно две вещи — про него высказывание «ВИЭ энергия — дорога» — вранье (ибо известно, что большая цена энергии в ВИЭ-энергетике — это цена на аккумуляцию, резервирование ВИЭ (уменьшение КИУМ ВИЭ), содержание пикеров и сетей), а тут у нас машина, за смешной _ДОБАВОЧНЫЙ_ прайс обеспечивающая себя энергией.

Вот про второе придется самому отвечать, коль уж оказывается, что вы делаете заявления в теме, в которой некомпетентны — если называть вещи своими именами.

2. Если вы настаиваете на утверждении про <обеспечение среднесуточного пробега>, то, пожалуйста, подтвердите его расчетами. А именно — уточните значение среднесуточного пробега, данные по инсоляции, оцените (хотя бы грубо) используемую площадь и углы падения света. Тогда можно будет рассмотреть этот аргумент. Потому как мне кажется, что это художественное преувеличение.

— Ok, давайте для вас устроим ликбез по теме, которую вы так уверенно комментировали (лишь сейчас показав свою в ней некомпетентность), а так же проведем пару арифметических упражнений сложности уровня начальной школы.

Итак:

Tesla Model S — 85 кВт·ч хватает на 265 миль (426 км), ~~0,20 кВт·ч на км.

Средний годовой пробег автомобиля в США составляет 19200 км (т. е. 52 км в день). ( Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль )

Т.е., разброс:

52*0.20 = 10.4 кВт·ч

Гбариты авто:

Tesla Model S:

— Длина: 4976 мм

— Ширина: 1963 мм (с зеркалами)

— Высота: 1435 мм

Tesla Model 3:

— Length 4,694 mm

— Width 1,885 mm

— Height 1,435 mm

Т.е. за вычетом остекления (кстати, на торпеде внутри машины тоже можно пленочные СБ располагать, если уж очень упороться),

и с учетом боковых поверхностей — а

1) боковых поверхностей, заточенных у электромобилей может быть много — см. Tesla Model 3:

и

2) с них, внезапно, тоже можно достаточно много энергии собрать (а если использовать СБ, работающие на отраженном свете — то еще больше).

То у нас влегкую эквивалент минимум 10 кв. м панелей, установленных под 0 градусов, наберется.

Теперь про солнце:

далее — идет обширная цитата:

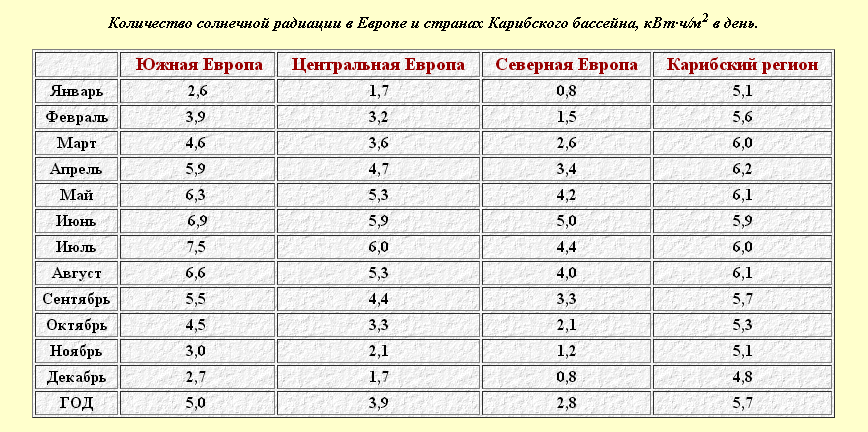

Количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, отличается от среднегодового значения: в зимнее время — менее чем на 0,8 кВт·ч/м2 в день на Севере Европы и более чем на 4 кВт·ч /м2 в день в летнее время в этом же регионе. Различие уменьшается по мере приближения к экватору.

Количество солнечной энергии зависит и от географического месторасположения участка: чем ближе к экватору, тем оно больше. Например, среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на горизонтальную поверхность, составляет: в Центральной Европе, Средней Азии и Канаде — приблизительно 1000 кВт·ч/м2; в Средиземноморье — приблизительно 1700 кВт·ч /м2; в большинстве пустынных регионов Африки, Ближнего Востока и Австралии — приблизительно 2200 кВт·ч/м2.

Таким образом, количество солнечной радиации существенно различается в зависимости от времени года и географического положения (см. таблицу). Этот фактор необходимо учитывать при использовании солнечной энергии.

Количество солнечной радиации в Европе и странах Карибского бассейна, кВт·ч/м2 в день.

Как видим, при КПД панелей в 31,6% (вот тут утверждают, что сейчас технологии позволяют сделать тенкопленку с КПД до 31,6%), для набора на среднеамериканский пробег будет хватать для Южной Европы без малого 10 месяцев из 12-ти.

Карта инсоляции выше говорит (кроме общеизветсного факта, что США южней основной части Южной Европы находятся), что у США с солнцем ситуация куда лучше.

Что и требовалось доказать — на среднеамериканский пробег дневной зарядки от калифорнийского солнышка через СБ, обклеивающих машину, — хватит.

И, кстати, в сторону электромобилей с СБ уже копают:

заметим, есть большая разница, цену чего именно мы рассматриваем — простой пример про «машина, обклеенная СБ, обеспечивает себя на среднесуточный проезд» это наглядно показывает

Что касается вашего:

для зарядки лучше разместить панели на крыше гаража, по крайней мере там они не увеличат вес машины и их осколки не застрянут в пешеходе в случае ДТП. А заодно можно избыточную энергию (пока машина не на зарядке) отдавать в сеть или собирать.

— не бывает «лучше „вообще“», бывает «лучше „для кого“», «лучше „для чего“», и функционалы над ними.

Для снижения цены системы, и увеличения КПД процесса (а так же — для обеспечения автономности электроавто) — _лучше_ как раз обклеивать машину СБ. Вы из цепочки удаляете дополнительный аккум, и КПД преобразований и зарядки, а получаете автономность, «меньше юнитов» (и меньше головной боли от количества юнитов). В качестве бонуса вы получаете автономность такого типа, которой у бензинового автомобиля просто нет (есть у машин с газогенераторами на дровах, только там все труднее, чумазее, неприятнее, и «не погазуешь» (и «не заправишь по-нормальному» (как правило) — я про «а потом приехал на заправку, и далее — как все люди), в отличие от). И да, за малый прайс (дополнительных СБ на машине) вы практически полностью избавляетесь от забот о ежедневной заправке, — »заплати и лети". Вы же предлагали покупателю авто еще купить отдельные СБ, отдельный инвертор, и отдельный аккумулятор.

___

Полученную энергию машина вполне сама способна потратить на себя, все 100%, не надо париться о «отдать в сеть», etc. Как мы выяснили, полученной энергии хватит на обеспечение среднесуточного пробега. Остальное может пойти на заправку аккумулятора, у Теслы он сейчас в более, чем в 10 раз больше, чем «среднесуточный пробег». Если аккум заряжен — можно включить кондиционер (лето), или печку (зима), и все в дело пойдет.

они не увеличат вес машины и их осколки не застрянут в пешеходе в случае ДТП.

— 1) только не надо подавать это как серьезную проблематизацию. «Это несерьезно, Хоботов!»;

2) есть такая прекрасная вещь, как пленочные (пленочные, Карл!) СБ.

Электродвигатели имеют большой КПД в довольно узком диапазоне

— ЕМНИП/ НЯЗ в Тесле («D», ЕМНИП) эту проблему решили установкой двух двигателей, один оптимизирован под малые скорости (ЕМНИП, передний), другой — под большие, шоссейные (ЕМНИП, задний). И, в принципе, при этом она может работать и как полноприводный вариант. Итог — увеличенный [заявляемый] пробег.

Короче говоря, если учитывать, что за период в пять лет потребление нефти Россией возрастает, в среднем, на 1 млн. бар. в сутки, а прогресс позволит достать дополнительно 20% из трудноразрабатываемых запасов, то по всякому выходит что где-то в 50-х, 60-х годах мы добывать уже её просто не сможем, даже если она ещё будет во всяких битуминозных песках и т.п. Это ещё без учёта возможного снижения цены.

В общем, даже при самом оптимистичном прогнозе получается, что после 70-х годов нашего века Россия в любом случае перестанет быть нефтяной державой. Такие дела.

В общем, даже при самом оптимистичном прогнозе получается, что после 70-х годов нашего века Россия в любом случае перестанет быть нефтяной державой. Такие дела.

Нефть используется на 50% в автотранспорте и остальное в промышленности. Автотранспорт к 2070 легко пересядет на электромобили, морской транспорт на метан. Промышленности либо придётся туго, либо тоже на метан. Ну и не надо забывать про gas-to-liquids и coal-to-liquids)

Лично я размышляя над этим вопросом прихожу к противоположному мнению — России надо как можно быстрее выжать всю нефть и вкладывать эти деньги во что-нибудь полезное. По моим оценкам пик мирового потребления нефти (не путать с пиком добычи) наступит где-то в 2025-2040, затем спрос начнёт снижаться, что однозначно уронит цены (а они и сейчас не фонтан). Сохранить нефть, чтобы продать её подешёвке через 40 лет, стратегия не самая лучшая, имхо. Вот возьмите Британию — они прошли пик угля примерно в 1910 и не думаю что британцы сокрушаются по этому поводу) А вот продаваемый тогда уголь окупился сторицей, так как деньги можно было вложить во что-нибудь полезное и получить положительно-обратную связь. И главное, если прям приспичит нефти добыть, то «трудных» запасов у нас вагон и тележка: бажен, северо-восточная сибирь, северный ледовитый океан.

А так да, конечно, ваша стратегия имеет право на жизнь. При условии, что деньги действительно будут вложены во что-то полезное, а не в карманы владельцев нефтяных компаний. Пока что опыт нашей страны показывает что как раз карманы владельцев набиваются очень неплохо.

Возобновляемая энергетика: счастье лишь во второй половине века?