Методы оптимизации кода для Redd. Часть 1: влияние кэша

10 min

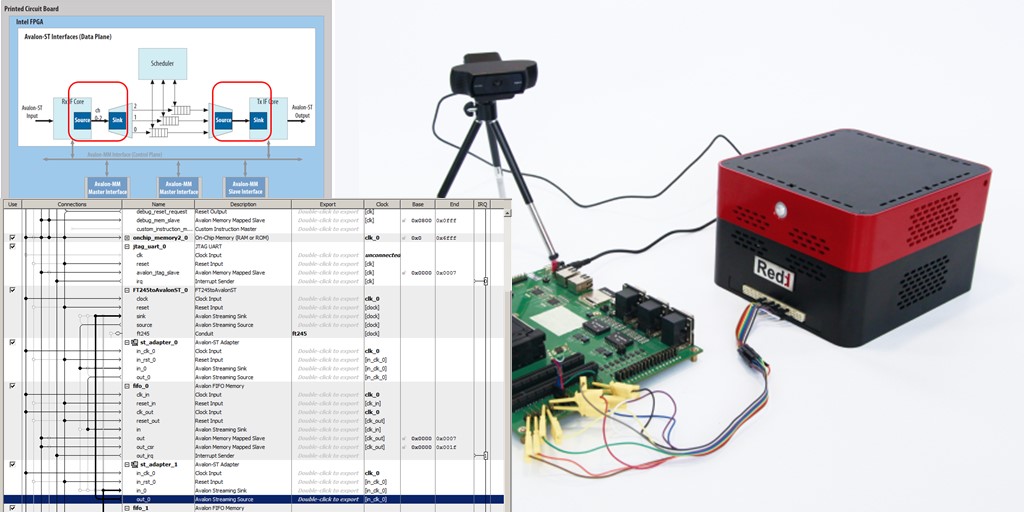

В первой статье цикла я активно продвигал идею, что разработка кода под Redd вторична, а первичен основной проект. Redd — вспомогательный инструмент, так что тратить на него уйму времени неправильно. То есть разработка под него должна идти быстро. Но это совсем не значит, что получившиеся программы должны быть неоптимальны. Собственно, если их совсем не оптимизировать, то просто мощности аппаратуры не хватит, чтобы реализовать нужную тестовую систему. Поэтому процесс, как я и сказал, должен быть быстрым и непринуждённым, но вот некоторые принципы оптимизации разработчик должен всегда держать в уме.

Про оптимизацию изданы толстые книжки. Часть этих книжек полезна, часть уже устарела, так как описанные в них принципы давно перекочевали на этап автоматической оптимизации при сборке кода… Но существуют некоторые вещи, которые не имеют никакой ценности при разработке обычных программ под обычные процессоры, поэтому в типовых книжках обычно не описывается. Их мы сейчас и начнём рассматривать.

Про оптимизацию изданы толстые книжки. Часть этих книжек полезна, часть уже устарела, так как описанные в них принципы давно перекочевали на этап автоматической оптимизации при сборке кода… Но существуют некоторые вещи, которые не имеют никакой ценности при разработке обычных программ под обычные процессоры, поэтому в типовых книжках обычно не описывается. Их мы сейчас и начнём рассматривать.