Комментарии 246

Сам прочел в подростковом возрасте несколько книжек о развитии личности, психологии, обучении детей.

Но все же, не напомнив, самостоятельно я бы и не вспомнил когда дойдет дело до своих отпрысков.

А так прочел и сделал себе заметку-ссылку в раздел «Воспитание детей»

Информация очень хорошо и кратко обобщена

Очень интересно: будут ли еще подобного рода статьи?

Как всегда, раскрывается в комментариях.

Можно ли на самом деле ускорять развитие мыслительных способностей у ребенка, и как это делать?

К сожалению, приемов, как развивать абстрактно-символическое мышление у детей, мне, презренному визуалу, придумать не удалось. Так что дорогие папы и мамы-программисты, буду рада, если поделитесь своими мыслями на этот счет. По крайней мере, развивать его веселыми картинками не представляется возможным в силу противоречия определению термина.

Я не понимаю этого стремления чего-то там у детей ускорять, усиливать и углублять. Детство — единственная часть жизни, когда человек здоров и никому ничего не должен, ничем не обязан, когда у него есть возможность просто радоваться жизни. Потом начнётся школа, университет, работа/карьера, семья/дети, позже на пенсии придёт старостъ вместе с болезнями. Какой смысл ускорять что-то в детстве, куда мы торопимся?

Зачем, с какой целью необходимо дополнительно искусственно что-то впихивать в голову ребёнку? Вот пример того, как «умные» родители испортили жизнь своему ребёнку.

Ещё одна идиотская, с моей точки зрения, тенденция отдавать детей в школу не в семь, а в шесть лет. Зачем? Какой смысл отнимать у ребёнка этот год детства? Аргумент «раньше закончит школу» несостоятелен. Ибо если сравнивать советские 10 лет школы с семи лет с, например, немецкими 13 лет школы с 6 лет, или с российскими 11 лет школы с шести лет, то выходит либо паритет, либо кошмар (в случае с ФРГ).

В детстве многие сложные вещи усваиваются проще. Причем ничего не мешает еще и одновременно радоваться жизни.

Если ребенок подготовлен, почему бы не пойти в школу с шести? Другой вопрос, что некоторым и в семь в школу рановато. Заниматься с детьми надо, заниматься.

Я ни в коем случае не защищаю позицию автора предыдущего комментария и согласен, скорее, с вашим тезисом о том, что с детьми надо заниматься.

Мне кажется надо не просто заниматься, а показывать личный пример. Часто слышу жалобы родителей о том, что дети не хотят читать. Пара вопросов и выясняется, что родители и сами ничего не читают при детях. Любовь к книгам и чтению впитывается «с молоком». Если ребёнок не видит с детства как родители с удовольствием читают, то и сам он с большой вероятностью разделит их систему ценностей в этом плане.

Мир меняется. Появляется интернет, новые медиа-форматы. Мне самому предстоит еще как-то донести до ребенка правильный пример и не научить плохому. Страшно ошибиться.

А что касается остального — с Вами решительно невозможно спорить!

По поводу чтения открыл недавно чудесный педагогический прием. Старшего долгое время никак не могли приучить читать самостоятельно. При том что много (хотелось бы больше) читал ему вслух. Сам — ни в какую. Теперь система такая: разрешаю почитать перед сном. Не хочешь — спи. И ведь сработало. Теперь и днем частенько замечаю с книгой в руках. Глядишь, втянется. )

Отходя от темы — со старшими товарищами мне, в отличие от Вас, везло. Довольно много друзей было из адекватных ребят старше по возрасту. Общались на равных, причем всегда предпочитал общаться со старшими, нежели с ровесниками. Интереснее было.

Такое поведение у меня было лет с 4ех. И ни кто меня этому не учил, скорее наоборот, вечно учили уступать и быть мягче, но вышло не очень.

В школьные годы например был один товарищ старшеклассник, который общался как вы говорите на равных, познакомились на очередной олимпиаде. Так вот когда мы все начали выпивать, он резко решил что он мне отец или типа того, и начал воспитывать. Я такое простить не смог :) Прошло уже лет 20, а я все еще ощущаю злость за такое неуважение.

Я это к тому что, будь я среди компании таких оберегателей, я бы скорее всего тронулся умом, я бы ненавидел всех людей, орал бы по любому поводу и считал любой совет, личным оскорблением. А так я вполне себе спокойным человек, которого вывести из себя может только жена.

А также даете ему шанс и стимул "нестандартного" и глубокого развития по другим факторам. Если в детстве ты со всех сторон "в целом неплох", есть большой шанс стать средним-примерно-никем. Это в общем-то не фатально и, возможно, даже не плохо, но стоит иметь ввиду.

и календарное исчисление полных лет для безусловной стратификации — не панацея

одного ребёнка отдают в школу в 7 полных лет, а ему в ноябре исполняется 8

другому летом исполнилось 7 полных лет и он попадает в тот же класс

понимаете, о чём я?

не говоря уже о том, что есть тупо разброс — у одного в 13 лет уже усы растут, у другого и в 18 две волосины торчать будут

А так сами дети найдут к чему прицепиться и начать дразнить.

хм, ну так это с календарным возрастом не связано, не находите?

воспитание всё решает, никто из детей сам себе поведение не выдумывает, мозг у человека при рождении пуст, всё заполняется окружением

правильно, каждый отвечает за своих детей, нормальные родители объяснят ребёнку, почему дети друг друга дразнят и что с этим делать, люди всегда все разные и дети это замечают лучше других, возраст тут — наименьшая из причин

про девушек вообще смешно, даже в школьном возрасте не всем девочкам подавай высокого хулигана со щетиной, а в вузе и круг общения расширяется и женщины умнеют

короче, психология не на вашей стороне

Условно говоря он от природы низкий и рыхлый, а его отдали еще и на год раньше, и он еще ниже и еще мене мужественный, чем мог бы быть. Так бы он был на нижней границе нормы, а так за ней.

Объяснение ребенку — почему его дразнят, ни как не решает проблемы, его по прежнему дразнят, и он по прежнему имеет низкий ранг и не имеет доступа к определенным вещам. И его окружение тоже не такое, как у всех. Как оно его сформирует? Так как вы его хотите? Мне сложно сказать, я ни когда не был в той касте, но и не знаю ни одной саксес стори о тех, кто там был. Т.е. если из касты нормальных 80% стали посредственными, то из касты аутсайдеров 80% стали аутсайдерами.

А насчет психологии. Была статья недавно, про то, что 20% населения с раннего возраста уже запрограммированы на неудачников и преступников, и что они совершают 80% мелких преступлений и попадают намного чаще в передряги включая здоровье и переломы. И ключ кроется в их само мнении, что им ни чего хорошего не светит в жизни, и они начинают сами притягивать проблемы.

Насчет противоположного пола. Да известная фраза «на каждый товар свой покупатель», но только это не гарантирует равноценность всех товаров и покупателей. Чем ниже ценность парня в глазах общества, тем ниже ранг девушек готовых с ним замутить. В итоге либо ему нужно бегать за девушками, сознательно становясь подкаблучником и угодником. Либо довольствоваться чудными девушками. Это может быть и хорошо, а может и не очень. Если стоит вариант выбора между «сэкономить один год в школе» и «получить внуков по красивее», я выберу второй вариант. Но тут дело каждого.

Про умнеющих людей с возрастом — что-то слабо верится. Мои наблюдения показывают что люди уже в старших классах совершенно понятно какими будут, и вкусы у них уже тоже сформированы. А для коррекции нужны сильные жизненные потрясения или целенаправленная работа. И еще одна проблема возникает с поиском пары после 25, по моим наблюдениям чем позже сформировалась пара, тем хуже у них отношения, больше ссор и медленнее идет синхронизация. Т.е. стратегически более верно найти пару пораньше. Вера в брак и необходимость детей тоже падает с возрастом и сроком в холостом состоянии, т.е. если хочешь внуков — лучше чтоб дети нашли пару по раньше. В моем кругу наблюдения — у всех у кого ранний брак уже по два ребенка, некоторым детям уже по 13 лет. У всех кто был холост в 27 — в среднем 0-1 ребенок, некоторые все еще холосты.

Опять же, это все вероятности, можно все делать вопреки — и все равно получить хороший итог. Но вероятность будет намного ниже. И вопрос — ради чего этот риск? Есть объективные аргументы за такую экономию? +1 годовая зарплата до выхода на пенсию?

Я лично желаю своим детям красивых жен, много детей и счастливую юность от 0 до 25. Дальше сами разберутся. Из этих целей и исхожу во всех своих рассуждениях. +1 годовую зарплату я им могу компенсировать из своего кармана, смысла спешить на работу — не вижу, ни куда она не убежит.

Правила у людей везде одинаковые, меняются только параметры, которые важны. Что-то обесценивается (физическое превосходство), а что-то нет (лидерские качества, интеллект, социализация).

Воспитание идет и в обществе и дома. Если дома тебе говорят что ты самый лучший, а в обществе тебя все время клюют — то здравствуй дурка. Будет расхождения между реальностью и ожиданием, и человек может на это отреагировать очень плохо, например стать агрессивным социапатом, или затворником который кричит на прохожих. Скорее всего это будет не продуктивно.

Насчет языка силы, как словесного так и физического я согласен, только имея отставание в 1 год, нужно «больше силы» для тех же обстоятельств. Например для этой группы нужно 6 силы и 8 интеллекта для захвата власти. Но в этом возрасте силы всего 5, а интеллекта уже 10, но из-за нехватки силы ты просто получаешь оплеуху с фразой «харе умничать дрыщ». А через год силы уже будет 6 и захват власти возможен.

Но может быть что у ребенка и так силы 8 даже при -1 год, а в сл году будет 9. Тогда он не потеряет от того что он младше. Но тут есть риск, нужно быть уверенным что силы хватит.

Аналогично и с интеллектом и с харизмой и с ловкостью и с выносливостью. Они все растут с каждым годом в детстве. Проходить жизнь в режиме -1 год это типа как сложность ХАРД, т.к. твои характеристики искусственно занижены относительно окружения.

Причем в зависимости от изначальных данных, эта ситуация может случиться и во втором классе и в третьем и в пятом и в институте — как только дойдешь до того предела, когда школьная программа содержит больше, чем ты знаешь, и нужно прилагать больше усилий, чем привык.

Меня именно этим и пугали… По факту же я так и не дождался когда же в универе по основным предметам расскажут хоть что-то чего я не знал.

Разве что теория автоматов интересной оказалась. И на электронике мне наконец-то объяснили как на самом деле работает транзистор, но это я позабыл :-(

Самое важное это умение учиться, а не то что в школе учат. Почти все предметы не нужны в жизни, они нужны для тренировки и развития универсальности в обработке информации.

Не пытаются тупо реализовать в ребенке свои мечты, а тратят время на то, чтобы разобраться в ситуации, делятся опытом и своим мнением.

Я очень рекомендую почитать фанфик «Гарри Поттер и методы рационального мышления».

Превосходно описано множество основных ошибок родителей, да и вообще людей, которые недооценивают ум детей, и не дают им той поддержки, которая нужна.

ну так это же специально сделано для дальнейшего расслоения общества: самые тупые зубрят, натягивают на тройки для аттестата и идут в армию/улучшают демографию, работая охранниками/уборщицами, самые умные сдают на 100 и получают льготы в престижные вузы, становясь потом начальниками

Без документальных доказательство, что можно как-то за счет образования сильно влиять на пропорции конформистов и нонконформистов, эти жалобы на образования ни чего не стоят. Скорее всего вы озвучили просто «несбыточную мечту», типа «мир без конфликтов».

Мне не много доводится общаться с современными школьниками, но почти все они отличаются характерной особенностью: требуют однозначных ответов и в рассуждениях почти всегда делят вещи на жесткие, зачастую полярные категории.

Например, один десятиклассник допытывался как ему сделать так, чтобы мама волшебным образом изменила отношение к онлайн играм с негативного на положительное. Причем он требовал именно пошаговой схемы, гарантированно приводящего к нужному результату. Этот пример может показаться забавным, но со временем заметил в школоте «слепоту» к осознанию того, что нет никаких «волшебных» таблеток, а жизненные задачи очень часто похожи на исследование или эксперимент, требующий 1) множества попыток 2) Осмысления и анализа результатов 3) Гибкой тактики

поведения.

Вот именно такая однозначность, шаблонность поведения и воспитывается школой, как мне кажется.

А, кстати, одно из ярчайших школьных впечатлений: однажды учительница сказала «У меня есть задача по геометрии из книги по подготовке к ВУЗу, она не типовая, кто её решит получит автоматом пятёрку. Доказывать можно любым способом, главное чтобы это доказательство было убедительным и непротиворечивым». Причем вес этой пятерки был приравнен как за контрольную. Что творилось ближайшие два дня удивило даже нас самих. Почти все приходя домой бегом бросались за геометрию, на переменах обсуждения были исключительно касающиеся данной задачи. Даже хронические двоечники пытались думать, шевелить мозгами. Кто ненавидел геометрию и те включались в работу. В итоге мы получили несколько альтернативных доказательств и интересных ходов.

А теперь представьте, что есть счастливчики, которые все одиннадцать классов (Карл, десять лет жизни!) обучались так как мы два счастливых дня.

Возможно вы ходили в какую-то элитарную школу, где все были детьми белых воротничков. Я одно время ходил в самую обычную школу, где дети мелких торговцев с рынка, рабочих с завода и начинающих «бандитов-решал». Так вот я ума не приложу о каком раскрытии потенциала и развитии вы говорите, нет его там. Большая часть достигла пика развития около 6го класса, а дальше только тело росло. Школа им нужна для социализации и чтоб но они по улицам не шатались, пока родители на работе. И дело не в том, что их можно научить геометрии или физике путем очень грамотной мотивации, а в том что они не видят примера использования школьных знаний родителями и прочим окружением. Они приходят домой, просят отца помочь, а он отстать от меня я этого не понимаю мне оно не нужно. И они подражают, папе не нужно значит и мне не нужно.

Все в мире крутится вокруг мотивации, и можно сколько угодно дурить детей прибаутками, но рано или поздно они раскроют обман, да действительно большинству в обществе не нужны ни какие науки, только базовая грамотность и умение считать. Но даже если вдруг они все захотят получать больше денег за счет знаний, то на всех просто не хватит вакансий на данный момент, они просто будут вынужденны сражаться в конкурентной борьбе с тру-гиками, и они неизбежно проиграют, и смысл пытаться? Если не уверен, что можешь победить, не вступай в бой.

А насчет вашего примера с геометрией. Ну вам повезло, что еще я могу сказать, я учился в университете, 100 человек на потоке, за 10 сессий, я только 4 экзамена сдавал, все остальное получал автоматом по вашей схеме. И я буквально пинками заставлял друзей принять участие и сделать задание со звездочкой, и не всегда выходило. Остальные 90% группы ходили себе спокойно туда-сюда, получали 3 и нормально. Да даже отличникам было проще вызубрить и сдать, чем думать. Скорее всего ваш бы класс тоже приспособился к такой уловке, и начал бы забивать раза после 10го. А все потому — что энергетически не выгодно, дети может не так ленивы как студенты, а те сразу идут по пути наименьших мозгозатрат.

Обратный пример это лекции по физике в некоторых университетах Европы, там прям не препод а стендап комик и фокусник, чего только они не делают чтоб завлечь умы. Но потом когда им нужно работать, и это просто долгие долгие месяца сидения на формулами, текстами и одним и тем же прибором для опыта, они чувствуют себя обманутыми. Наука это не весело, и думать это не весело. Такая-же работа как и все остальное. Заниматься ей нужно только, если тебя это прет без прикрас.

Если честно, я не понимаю логики ваших рассуждений, именно в том и проблема, что школа не развивает мышление. А по поводу бандитов и решал:, есть опыт показывающий обратное (g: Макаренко или к\ф Учитель на замену).

Про «обман» вообще не в кассу, я не утверждал, что наука легкое и веселое занятие. Напротив, положительный опыт самостоятельного решения сложных задач должен к этому готовить. Простите, но я не могу как-то однозначно ответить на ваш комментарий, слишком все в одну кучу свалено и эмоциями в три слоя посыпано.

Вы знаете есть такие люди, оптимисты, они верят в светлое будущее, в возможность создания утопии, где все люди счастливы, нет агрессии, нет воен. Можно долго рассуждать, про каждый вид утопии, почему она не возможна. Но на практике достаточно одного доказательства — нет еще ни одной реально существующей утопии. Любые попытки кардинально изменить процентный состав дураков в обществе я считаю — утопчиным. Основная причина — умные не востребованы в таком количестве и умные плохо размножаются.

Вас не радует ваша работа, семья, дети? Точно?

Какое-то странное детство у ваших детей. Всё что хочется? Когда хочется? Вы разрешаете им есть грязь? Вы разрешаете им не спать до 11 вечера? Вы разрешаете им не ходить в сад/школу? Вы разрешаете им размазать пластилин по маминой шубе?

Они делают это один раз, им потом неинтересно

А, так у вас подарочные дети? Так бы сразу и сказали. А то и дисциплинированные.

Но жить с женой, двумя детьми, тестем, тещей и тещиной мамой с их ценными советами… Я б наверное, тоже не выдержал.

Может, тем, у кого такое желание есть — не хватает внимания?

Для ребенка, все-таки, 8 часов маловато. Но если ложится в 11, а встает в 9, в чем вообще проблема?

Свобода — вообще самопротиворечивое, а следовательно, бессодержательное понятие. И тем более она никак не стыкуется с самореализиацией.

И я совершенно не согласен, что взрослая жизнь — это тень детства. Как раз сейчас у меня есть свобода. Я могу изучать то, что мне интересно и нужно. Я могу менять место жительства, могу менять круг общения. У меня есть ресурсы, и эти ресурсы — мои. Ресурсы материальные, и ресурсы интеллектуальные, которых у меня не было не то что в 10 лет, а даже в 25.

У меня все ресурсы уходят на жену и детей, все ради них, и круг и место жизни и материальные ресурсы все уходят туда. А интеллектуальные ресурсы на пике в 25, а когда у тебя дети и работа и тд, ты просто всегда хочешь спать или лежать или чтоб тебя ни кто не трогал. И мои наблюдения за другими семейными мужчинами только подтверждают мои догадки.

В университете я работал за 30 баксов в месяц, для меня это были огромные деньги, мне хватало на хот-дог и самое простое пиво с друзьями, и еще на отложить на крупные покупки или подарки. И это были самые вкусные хот-доги и пиво. Сейчас я за раз могу в ресторане оставить эту сумму, но ощущения и в подметки не годятся тем хот-догам. А все потому что нужно бежать, или забрать детей, или отдать детей, или обслужить детей, а если есть свободный вечер — то ты обязан его провести с женой, даже если нет настроения вот прямо сегодня, но когда еще этот вечер будет? А раньше все было естественно, тогда когда нужно, без планирования, без бега и спешки.

Взрослой жизни обычно радуются успешные одиночки, или те у кого было очень печальное детство. Ну например у товарища отец алкоголик, а сам он из мелкого города, у него детство было нудным скучным и печальным. Сейчас он доволен, на него хотя-бы ни кто бухой не наезжает и славненько, а то что ездит по командировкам — вообще счастье.

У меня в детстве не было ни каких проблем или поводов быть несчастным. При этом мы жили очень бедно, а летом почти весь мой рацион рос на земле или дереве, и я пасся там сам, т.е. из тарелки меня кормили только вечером. Игрушки сами делали из «мусора» — поломанных частей других игрушек. Из плюшек был только ноутбук. И я всегда тянулся к знаниям и к успешности сам по себе, ни кто меня не заставлял и не наказывал. И в универе ни одной 4ки даже за лабу. И работу нашел быстро и хорошую. И что толку? Такая же семья, такие-же заботы с детьми как и у всех, ну пусть денег больше. Счастья — столько же.

Я считаю что мы живем до 25 лет, потом мы умираем и продолжаем жить ради других, ради детей, ради родителей, ради жены, а для себя оставляем небольшие отдушины. Но это тень настоящей жизни которая прошла и не вернется. Забрать у ребенка первые 25 лет ради гонки на успешность — это забрать у него ВСЕ, ни чего не останется. Это равноценно убийству.

Хотя я допускаю что не все видят жизнь, как я. Потому не лезу в воспитание чужих детей.

Самое интересное время — это до окончания универа. Потом, хоть и коллеги по работе были отличные и коллективы — дружные, и семья, и жена, все, казалось бы должно радовать, но уже нет того беззаботного счастья, нет того веселья, драйва, как уже горили. Работа, семья, обязанности, рутина, как ни крути, какое бы они счастье не приносили — уже не то.

Кто-то умный сказал, что «нужно быстро бежать, чтобы оставаться на месте». К выбранной профессии это подходит на 100%. Если в последующую неделю я не узнал и не применил чего-то нового, и бОлее, чем за предыдущую неделю, то это — застой, стагнация и сдача позиций. В конце-концов прийдет новое поколение, которое меня вытеснит на свалку истории. :)

У меня в детстве не было ни каких проблем

А у меня были. И я не мог их решить — в силу отсутствия ресурсов.

или те у кого было очень печальное детство

А, так печальное детство ненужно? Согласен. Но оно существует. И не только 30 лет назад, но, уверен, и сейчас.

Как минимум нужно понимать, что есть разные решения, и у всех есть зона применимости, «серебряной пули» не существует. А сторонники раннего развития постоянно кичатся своим подходом на ранних этапах, а потом пропадают куда-то со своими хвастовством и живут как все.

… или такой: — Выхожу мусор выбросить, а вокруг люди, жизнь, солнце светит, оказывается…

Основная мысль в том, что человек, без принуждения будет заниматься только тем что ему интересно на данный момент, но при этом, он может не знать что ему понравится допустим альпинизм, или программирование, пока его кто-нибудь не подопнет попробовать новый вид деятельности.

с 4 лет работал в поле с родителями и на ферме у бабушки

прошел музыкалку, среднее и высшее(КИП)

насильно(добровольно-принудительно) был вытащен из своей комнаты и затаскан по походам/сплавам/горнолыжкам

Мое любимое дело было: посидеть почитать или компьютерные игры поиграть

и я не чуть не жалею что родители меня привлекали к новым действам, которые мне не свойственны

и чуточку жалею что меня не отправили на 2-3 послешкольных кружка, что бы я был чуточку «умнее».

Слышали фразу «талантливый человек — талантлив во всем»

А также фразу, что «талант — это 10%, труд — 90%»

Так вот, талант — на самом деле это просто уже имеющийся опыт.

Возможно в другом направлении, который вы смогли спроецировать на текущую задачу.

Чем больше вы в детстве научились делать разных штуковин, тем больше эти знания вам помогают легко освоить что-то новое в будущем.

Вырезали снежинки — моторика рук потенциально развита лучше, слепой метод печати будет освоен быстрее, или по хозяйству подшаманить.

Научились в детстве ездить на роликах — чувство равновесия у вас на порядок выше. Ходить по бровкам, стоять на одной ноге, освоить велосипед — быстрее.

Не всегда сходу можно понять, какой опыт прошлого помогает вам осваивать новое сейчас, но это всегда так, и чем больше ребенок в детстве научился — тем больше у него выбор в будущем.

У нас в школе была девочка, отличница, гимнастка, умница, ее

задалбывали дома учебой, в итоге у нее не было подруг или друзей, она ни когда не баловалась, ее жизнь была учеба. Она выросла и пошла работать на базар, как ее родители. Т.е. она просто повторила судьбу родителей, не смотря на все попытки родителей как-то вытолкнуть ее в другую среду.

Еще пример из моей жизни. Двое друзей, у обоих дети, одни ребенка долбали до школы на тему развития, другие вообще ни чего не делали. Первый в 2 читал и стихи рассказывал, второй читает только в школе. Сейчас им по 13 лет, и разница минимальная, оба хорошисты, оба не знаю кем хотят быть и не имеют хобби. Поиграть на компьютере и на велике покататься вот и все интересы у обоих. А самое плохое что у них нет ответственности за свою жизнь, они ждут указаний, и я думаю это просто генетика, не все рождаются амбициозными.

Если ребенок рожден амбициозным, то он будет сам ко всему тянуться, ты только успевай ему подкладывать информацию к анализу. Если родился ведомым, то школа, универ, офис и штаны просиживать, и тут ты хоть тресни. Может разве что жену найдет активную и она будет его везде пропихивать и пилить ежедневно. Но в таком случае буфер из первых 20 лет без жены еще более ценен.

Все должно быть в меру, и не много и не мало.

Насчет книжек. Ну мне их тоже читали, а я до школы читать не умел, зато умножать и делить умел. Ну не перло меня читать, как только мама перестала мне читать — так я и забросил читать художественную литературу. Хотя и отца видел часто с книгой, и дома их были целые шкафы. Читай не читай — если ребенок не рожден для книг, то он их читать не будет. С книгой нельзя спорить, и они длинная, книги были популярны, только потому, что не было альтернатив. Но всегда есть ценители литературы. Вы считаете что свою дочь направили на это, я считаю что она такой родилась, а вы лишь это заметили и стали ей книги таскать. Она бы и без вас узнала что такое книга, это все люди знают. И читать умеют почти все в наших странах.

И вот вам история моей бабушки, она была рождена еще при царе, в начале 20го века. Их было трое в семье, денег не было, в школу отдали дух из трех. Советы как раз пришли и стали обеспечивать книгами и пр. Так вот старшая сестра не хотела учиться, книги закапывала. А бабушка моя хотела и бегала в полотенце в школу и там просилась в класс. В итоге она выучилась, а старшая сестра нет. Хотя тогда воспитание было очень жесткое, и за прогул школы избивали до синяков.

Детей нужно любить, кормить, лечить, и показывать разнообразие мира + личный пример. Ну может иногда помогать и поддерживать с развитии, но уж точно не нужно их тянуть как паровоз в светлое будущее, вы рано или поздно устанете, а вагоны ни куда сами не поедут.

А кто сказал что это детство должно быть и должно быть именно столько?

Может до 30 в детском саду надо держать?

Я не понимаю этого стремления чего-то там у детей ускорять, усиливать и углублять.

Зачем, с какой целью необходимо дополнительно искусственно что-то впихивать в голову ребёнку?

Иногда возникает впечатление, что некоторые это делают чуть ли не с единственной целью — чтобы их ребёнок был "не хуже, чем у соседа". Как будто умение читать в 3 года даёт какие-то преимущества перед умением читать в 7-8 лет.

Обычно "развитие" и останавливается на школьных навыках, очень мало людей знакомы с чем-то сложным (наподобие вузовского матана) лет в 12.

Рассказать вузовский матан в 12 лет некому, вот и не знают. Не путайте неспособность выучить что-то с невозможностью найти источники знаний.

А родители не очень рубят в математике.У меня есть какое-то достаточно уверенное подозрение, что значительная часть родителей, посади их сейчас решать вместе с детьми, решать нынешнюю школьную математику-физику-химию сразу класс за девятый-десятый — офигеют и максимум что смогут — это купить решебник.

Просто в силу того, что у взрослого есть определенные навыки самостоятельного решения проблемы. Просто вопрос надо ставить ребром, чтобы не было варианта «у меня сейчас дела поважнее».

но сможет решить при наличии учебника

И времени на изучение материала за предыдущий месяц-полтора. Проведите блиц-опрос среди «нетехнарей» (т.е. из тех, кто не заканчивал технического вуза и чья работа сейчас не связана с математикой сложнее арифметики) старше 30 лет, самый простой — «что такое тангенс», «чему равна первообразная x^2», «что такое точки экстремума функции».

а еще быстрее при наличии гугла.А вот тут есть засада. С помощью гугла он, скорее всего, не «решит задачу», а «найдет решение», благо задачи идут по учебнику, решебники к большинству которых имеются в больших количествах. Зачастую сами родители покупают эти самые решебники «в бумаге», т.к. иначе для них программа старших классов становится очень веселым номером. Разница получается в том, что решить потом задачу сугубо аналогичную он все равно не сможет.

Впрочем, это скорее аргументы как раз в пользу того, что вариировать школьную программу можно достаточно легко — все равно ОСНОВНАЯ масса родителей в этом разбирается так себе, а значит, какая разница, в чем им надо будет разобраться — синусы и интегралы для них будут такими же абстракциями, как перестановки или поля. Пострадают только те, кто хорошо помнит «существующую школьную математику» и только её.

взрослый, используя свой опыт, ищет решение разными способамиЕщё раз — взрослый может сам не оперировать тем, что решает ребенок. Он может потратить какое-то время на то, чтобы в этом разобраться, но зачастую это будет очень большое время, если не заниматься этим систематически.

Нет, безусловно, есть взрослые, которые хорошо понимают школьную программу (например, сами параллельно с ребенком её повторяют на протяжении всей школы), но зачастую их вмешательство сводится к проверке домашней работы по готовому решебнику и даже серьезно отличить «сам ли решил или с такого же решебника списал» для них слабореально. Даже в эпоху, когда решебник на любой учебник не гуглился за пять минут, волшебное «подогнать решение под ответ» применялось многими нерадивыми учениками.

Станьте тем взрослым, который вмешивается не зачастую, а разумно. Для правильных действий не обязательно нужно знать больше ребенка в каком-то направлении.

Если учитель хороший — то недопонятые задачи именно он и объяснит.

Таки даёт. Я сам видел — кто в первом классе уже умел читать, в седьмом читал лучше.

Так что без контекста — какая семья, какое образование у родителей, какое окружение, утверждение:

кто в первом классе уже умел читать, в седьмом читал лучше.

будет не полное.

Конечно дает. Ребенок может самостоятельно читать интересные ему сказки. А в 7-8 лет читать уже более продвинутые сказки.

В 7-8 лет разве интересно читать курочку-рябу? Сомневаюсь. Будет интересно читать незнайку на луне, например.

Но если ребенок 7 лет не читал, а потом научился читать, он еще не сразу привыкнет к тому, что читать — это интересно, независимо от того, что это за книжка.

Плюс в самостоятельном чтении очень спорный, мне до школы читали сказки мама и бабушка, мне это нравилось, это был мой любимый вид контакта с ними. Сам же я читать принципиально не хотел, т.к. пришлось бы самому читать. Т.е. это скорее на любителя, кто-то хочет сам, а кто-то хочет чтоб ему, как и езда на автомобиле, кто-то с детства мечтает сесть за руль, а кто-то мечтает о водителе.

«Привыкнуть к тому что-то интересно» это вообще простите, но глупость. Если что-то интересно оно сразу интересно, к этому привыкать не нужно. Привыкают обычно к рутине, а интерес он сразу западает тебе в душу, главное разобраться в сути происходящего.

Единственный буст от самостоятельного чтения возможен, когда ребенок читает разные вещи независимо от родителей, и больше чем ему бы читали родители. Т.е. вариант книжного червя только трех летнего. Но скорее всего очень сильно просядет социализация, и обменяем +1 к эрудиции на -3 к социализации. Этот-же +1 к эрудиции можно получить если разговаривать с ребенком обо всем на свете и включать ему познавательные мультики. И ни чего не просядет.

обменяем +1 к эрудиции на -3 к социализации

и, возможно, -3 диоптрии к зрению :(

Да, но у мамы и бабушки это куча времени потраченного на пассивное чтение сказок, которые лично им уже не интересны.

Кроме того, «он их не поймет» — неверное предположение. Ребенок поймет все, в меру его опыта. Также и любой взрослый диссертацию по истории поймет в меру своего собственного опыта. Суть не в диссертации, а в том, про что ребеноку интересно читать в 3, в 5, в 10 и в 15.

Чтение просто способ передачи данных, и он ни как не влияет на то, какие данные интересны.

У знакомых ребенку не дают играть в шутеры, но типа иди читай что хочешь. Он покупает книжки боевики, тупейшие, одноразовые — и их читает. Или смотрит стримы, как кто-то играет в тот же шутер.

п.с. моим маме и бабушке это нравилось, если задача сбагрит ребенка, то планшет еще лучше работает. Но зачем тогда из заводить?

Попробую ответить. Статья про то, как сделать занятия инструментом, не содержащим насилия. Человечеством накоплено достаточно знаний о том, чем можно занять ребенка. Но форма может быть одна, а содержание — разное.

Проиллюстрирую. Вот два варианта задачки с лабиринтом:

В одном случае девочка найдет собачку, во втором рабочий муравей донесет припасы до нужной камеры, по пути изучив устройство муравейника (информация об устройстве муравейника взята из журнала «Наука и жизнь»).

Т.е. инструмент-то использован вполне стандартный, только в случае муравейника в него вложено содержание, которое отражает настоящую, а не сказочную реальность.

Чтобы дальнейшая беседа была конструктивной, хотелось бы услышать ответ на вопросы:

1. Не могли бы Вы уточнить, считаете ли вы, что люди от рождения обладают равными возможностями? Что жизнь человека в детстве не изменяет данные ему от природы возможности?

2. Согласны ли Вы с тем, что то, что происходит в жизни ребенка — организуют взрослые рядом с ним? В их комнате что-то находится (и это что-то не попало туда само). Они с кем-то встречаются (и вряд ли сами организовали эту встречу). Они куда-то ездят (не за рулем). Возможно, организация этой обстановки со стороны взрослого происходит не осознанно, но так или иначе — согласитесь ли с тем, что это не результат спонтанной деятельности ребенка?

2. Нет. Играть в кубики или машинки, или пинать плюшевого зайца, и т.д. — решает ребёнок. Вообще, некоторые удивляются, когда узнают, что мой ребёнок все игрушки выбирает сам и принадлежат они ему. Ломать, разбирать, красить фломастером — пожалуйста, они твои. Никогда я не ругаю детей за сломанные игрушки, не считаю себя вправе. Они выбирают игрушки сами, и сами определяют их дальнейшую судьбу, это их детское право. Спонтанно, ошибочно, мудро, взвешенно — это про взрослых. А дети — просто живут, если им не мешать.

Вот с врожденными возможностями (связанными с мозгом) и развитием спорно. Как отличить одно от другого? Если чего-то нет во взрослой жизни — этого не было с рождения или это не развили в детстве? Из педивикии, намекает на роль развития: "Свидетельств достижения абсолютного слуха во взрослом возрасте нет. "

Рост — не в ту кассу, это гораздо более простая и однозначная генетика->гормоны, которые уже сейчас можно (с некоторыми рисками) скорректировать. Да что уж там, корректируя гормональный баланс с детства, можно стать милой девочкой, родившись мальчиком!

А вот связь ума и пола тема спорная, скорее есть особенности реакций у разных полов, чем отличия в интеллекте. И препаратами и гормонами можно влиять на эмоциональность, возбудимость и пр. При условии что ребенок сильно вялый или гиперактивный, это может дать положительный эффект, но это скорее раскрытие потенциала, чем реальное изменение способностей.

Вот тут увы, не знаю. Если у кого есть данные по подобным исследованиям — был бы рад ознакомиться.

Лично мое мнение, основанное на наблюдениях за окружающими — очень, очень много людей с "поломанными" или не раскрытыми мыслительными и творческими способностями. От просто отсутствия в детстве занятий с ребенком, возможностей для ребенка попробовать побольше областей деятельности, отсутствия положительных примеров (зачем вообще нужно думать, зачем нужно что-то создавать и чем это хорошо), плохого школьного образования, до прямого уничтожения попыток думать ("не будь слишком умным", "не выё… я", "другие не знают и ты молчи", "зачем тебе математика, тебе жениха искать и борщи варить", тысячи их).

И не будет ли ребенок, в детстве которого была лодка для катания по реке и собака, отличаться от ребенка, у которого была комната, которую он редко покидал, кубики и заяц для пинания?

Я не могла попросить своего папу принести мне сухой лед или светящийся фосфор — я не знала, что они есть на свете. Но он принес, и это было здорово.

Вот это полностью поддерживаю. Не нужно из ребенка делать в 10 лет выпускника вуза, профессионального музыканта и спортсмена одновременно, а вот показать ему как можно больше явлений и аспектов человеческой деятельности — нужно.

Да, для этого нужны или максимально всесторонне развитые родители, или какие-то профессионалы (но точно не массовая школа).

Так вот если химик\физик это желаемое и перспективное направление, то ребенку 100 раз покажут и сухой лед, и электронный микроскоп и в обсерваторию сводят. А все остальное он увидит по телеку или в школе, и если уж сильно захочет — то попросит.

А по поводу выбора профессии — как раз с этого все и началось. Мои родители не могли помочь изучать биологию, т.к. в ней не разбирались ну совсем. Да и в целом не особо напрягали. И это аукнулось на биофаке жестко. Там учились две категории детей — те, кто закончил Аничков дворец/Академическую гимназию, с толстым портфолио и с парой-тройкой статей, написанных еще в школе, с серьезными заделами научных работ. И такие как я, кто пришел из обычной школы. То, что люди вроде меня не будут играть в высшей лиге, было понятно с первого курса.

Зато те дети, которые приходили ко мне в кружок, сейчас как раз в том самом привелигированном положении — с толстым портфолио, с головокружительно успешным опытом. Все, кто хотел, поступили на биофак или в медицинский, и использовали школьные научные работы для быстрого старта там. И они смогут неплохо прокормить семью — в Европе, Австралии, Америке зарплаты биологов вполне приличные.

Хотя теперь в голову приходит другая мысль — что я создаю проблему для тех детей, у которых нет такого руководителя. В Аничковом дворце довелось несколько лет работать экспертом на олимпиадах по биологии и экологии. Так даже спрашивать ребенка не надо было — помогал ли ему научный руководитель или нет. В итоге всегда выигрывал ребенок с вменяемым руководителем, каким бы талантливым не был ребенок без такового. Причем я спрашивала детей, почему им не помогали — чаще всего ответ был такой, что учителю биологии некогда (а бывало и так, что учитель помог, но лучше от этого не стало). Если бы у каждого ребенка, который хочет заниматься наукой, была бы возможность общаться со взрослым, который может ему помочь развить интересы — жизнь была бы справедливее. Может быть, сухой лед и есть в детском саду, но его принести быстро и просто (про фосфор в детском саду — надеюсь, это для красного словца? — он вроде ядовитый), а людей, держащих портал в науку открытым — по моему сугубо личному жизненному опыту — недостаточно все же.

Я это пишу с полным уважением к Вашим словам и буду признательна за аргументированный ответ.

С другой стороны мне часто говорят мол ну тыж не из простой школы, ну да не из простой, но только со мной еще 60 человек училось, и примерно 10 в моем же вузе, и их было не отличить часто от выпускников обычных школ. Персональные качества намного важнее всей этой мишуры и детских достижений, про которые вообще ни кто ни разу не спрашивал, и при поступлении они всем пофигу, как экзамены сдал — так и поступил. И про средний бал зачетки тоже фигня, не смотрит половина преподов в твою зачетку до того, пока не поставит оценку за экзамен. А молодых кадров на всех кафедрах не хватает, изьяви желание и тебе все карты в руки. Но на такую зарплату ни кто вменяемый обычно не хочет, вот туда и идут дети ученых, которые не хотят в бизнесе работать т.к. там темп жизни на порядок выше. Единственный плюс — это знание системы изнутри, таким детям всяких премий выписывают и больше часов дают, но это все из разряда хлебных крошек, по сравнению с работой вне институтов. Извините что так путано, не смог подытожить как-то.

Фосфор или нет не знаю, но что-то светящееся в темноте продают в составе наборов для экспериментов на кухне, ну пришедшие показывают такие опыты. Но везде предупреждения что опасно токсично, хранить далеко от детей и кошек.

Ну и напоследок скажу, что если есть задача пропихнуть ребенка в такую среду с ярко выраженной важностью элитарности и рукопожатости, то тут ни какие занятия с родителями не помогут, тут важны уже бумажки и кто их выписал, а значит надо бегать по именитым кружкам и именитым руководителям, платить им деньги и так далее по кругу.

Ну

Хотя теперь в голову приходит другая мысль — что я создаю проблему для тех детей, у которых нет такого руководителя.

Нет, это не так. Если у всех детей пропадут руководители — это, конечно же, повысит шансы остальных выиграть олимпиаду по биологии — но никак не поможет им учиться в вузе и потом работать по специальности.

Что подразумевается под детством? Сидеть во дворе ничего не делать? Потратить 3 года жизни на игру в ножички?

Или ведь можно например научить читать в 3 года, и ребенок будет САМ читать сказки в 3 года, а не в 6. И приучится воспринимать информацию при чтении, а не будет потом искать «дайте мне видеолекции, а то я пытаюсь тут книгу почитать и что-то никак не могу сконцентрироваться»

Ведь не идет разговор о том, чтобы квантовую механику к 10 сдать, просто нормальное всесторонее развитие ребенка, можно и в игровом, веселом стиле.

Могу рассказать поучительную историю, как папа меня читать научил в детстве (читаю с 2.5 лет, с 4 без картинок):

показал мне буквы, посоставляли слова на кубиках (+- месяц), затем покупает конфету и прячет где-то, а мне пишет записку где она спрятана и уходит. Сиди думай что там написано. Еще через месяц уже достаточно свободно читал. Может быть не все правильно, не вслух и с интонациями, но я мог самостоятельно получать информацию. А дальше пачку сказок подсунуть и все — ребенок занят и развивается, при этом ему самому интересно.

Кроме того, мне кажется вы путаете взрослый и ответственный… Многие взрослые живут совершенно безответственно.

А ещё можно привлечь современные интернетные технологии. Выясните, либерал ваш ребёнок или ватник, поставьте перед ним монитор с политотой противоположной направленности и клавиатуру. Не знаю, научится ли он таким образом читать, но писать точно научится, хоть и с жуткими ошибками: уже через пару дней будет ругать Путина или хвалить Сталина.

Детство — единственная часть жизни, когда человек здоров и никому ничего не должен, ничем не обязан, когда у него есть возможность просто радоваться жизни.

Эмм… у вас точно было детство или вы появились на свет уже взрослым, согласно штатному расписанию? То животик болит, то зубки режутся, ветрянка, краснуха, воспаление среднего уха, должен всем, должен всё, должен всегда, должен постоянно (уроки учи, старшим не перечь, телевизор не смотри, на улицу не ходи, в компьютер не играй, в угол вставай). Своего ничего нет, от тотального контроля деваться некуда от слова «совсем». Свобода есть только одна — это свобода того, от кого ничего не зависит, можно пытаться творить любую хрень в пределах своих мизерных возможностей, в худшем случае поругают (в угол поставят, ремня дадут, тут уж у кого в семье как заведено). Единственное, что отрадно в детстве — что усё упереди и все дороги перед тобой открыты (на самом деле нет, но в том возрасте ещё не понимаешь, т. е. тоже «радость идиота»).

Животы и зубы все до 3ех лет, это ни кто не помнит.

Остальные болезни — это конечно плохо, но чаще всего ты просто сидишь дома, играешь на компе, с тобой сидит твоя любимая мама, поет тебе песенки, кормит с ложечки и много обнимает.

У меня сразу все было свое, моя комната, свой кусок огорода, свой радиоприемник, своя магнитола и свои пластинки, свои игрушки и свой молоток. И я мог своим молотком ломать свои вещи, и меня не ругали и не трогали но и новую вещь не давали, мне быстро перехотелось ломать свои вещи. На своем куске огорода я решал, какие цветы можно а какие нельзя сажать маме, и когда можно ей полоть бурьян а когда нет. Т.к. я в бурьяне прятался. В комнате я тоже делал все как сам хочу, и порядок не наводил, меня просто стыдили или не разрешали детей приводить в гости с такой комнатой, и я должен был решить порядок+гости или сам в беспорядке.

В углу стоял раз 10 за 25 лет, это мизер, особенно учитывая что с угла можно сбежать через окно на улицу. Компьютер, телевизор, улица, перечь кому угодно — сколько угодно когда угодно, кроме папы, папа даст подзатыльник, но папа без критической необходимости не вмешивался ни когда.

А из плюсов — куча друзей, причем друзья все кого видишь регулярно, на улице друзья, в классе друзья. Постоянно ссоришься и миришься и всем окей, постоянно ходишь в гости, каждый день по несколько раз к друзьям. Нет ни работы ни сложной учебы, уйма свободного времени, особенно летом и на каникулах. Возможности практически равны взрослым, все что нельзя — можно если осторожно и пока они не видят. За любую провинность извинился и все нормально. НИ КТО НЕ МАТЕРИТСЯ, все говорят при тебе как воспитанные люди, и стараются быть добрее, а кто не может — те молчат и их не существует. О том что мир состоит из ворчливых бухающих вечно-страдающих пролетариев узнаешь когда тебе 15. Тебя не заботят ни цены, ни вопросы пропитания, ни политика ни будущее, ты веришь что все будет хорошо, завтра обязательно встанет солнце, обязательно будет пища и мама, а все остальное тоже найдется.

Тебя не тревожат ни богом ни атеизмом ни вопросами мироздания, ни целью жизни ни прочими сложными для бытия вопросами. Ты слышал про смерть но даже не догадываешься что это может коснуться твоих близких, т.к. обычно когда ты ребенок, твое окружение еще молодое и здоровое.

А когда ты выростаешь, начинаешь хоронить стареющее поколение, а иногда и друзей. Друзья всегда заняты работой и семьей, да и ты тоже. Летом ты работаешь как и зимой и весной и летом. А отпуске на тебя у всех есть планы и ты едешь туда, куда не хочешь. А даже если не едешь — то у друзей отпуск не в то время и они едут с семьями куда-то. Тебя терзают мысли о бытие, смысле жизни, собственных достижениях и будущем, о том как всех кормить и как воспитывать и как с женой отношения строить. Когда болеешь ни кто тебя не жалеет, на работе ворчат, дома ворчат, дети по тебе скачут, думаю ты просто отдыхаешь. В гости — пару раз в месяц и то все однообразно скучно и с женами. Мир не радует ни чем новым, да и то новое что есть — это неоплачиваемая трата личного времени которая не окупится. И тотальный контроль — 8 часов работа, 8 часов сна, остальное время — обслуживание себя, семьи и квартиры.И только попробуй куда-то не явится, будут полоскать мозги, или шеф, или жена или ребенок будет обижаться.

Я вовсе не был слабым и болезненным ребёнком, скорее наоборот, но живот и лет в 5-6-7 часто болел, например, от лесной земляники или даже так просто. А то ещё, бывало, нажрусь зелёных диких яблочек — да, это от глупости, которая в этом возрасте тоже является большой проблемой. Ангина за зиму бывала раз-другой. А щас вот даже и не вспомню, сколько лет назад эта ангина у меня последний раз была. Если ты не тихий домашний мальчик, так ещё то и дело себе то обожжёшь, то порежешь, то сломаешь чего-нибудь. Единственное, наверное, с чем в детстве дело обстоит однозначно лучше, так это с кариесом.

Вы ещё раз сами-то перечитайте, какое рабство вы описываете. Ну да, разрешали ломать свои вещи папа с мамой, ах-ах, милостивцы (тот факт, что это они решали, когда и каких вещей вам выдать, кагбе намекает, что вещи, на самом-то деле, вовсе не свои). Стыдили, не разрешали в гости. В углу стоял всего 10 раз, ага. Папа подзатыльник мог дать, но ведь только иногда! С. Кинг, «Мизери», лайт-версия. Другое дело, что в детстве это всё как-то легко переносится за счёт общей инфантильности и юного оптимизма. Я даже не хочу обсуждать тему детей из сколько-нибудь неблагополучных семей или тех, кого по каким-то причинам решили в школе потравить местные альфа-бета-самцы. Такого же не бывает, правда?

А все остальное и сейчас и тогда справедливо. Раньше отец журил, сейчас может журить шеф\жена\соседи\государство\гаишник. В углу стоять не страшно, лучше чем когда жена пилит мозг. Раньше был выбор, сейчас выбора нет, сейчас я обязан убирать в квартире, т.к. я взрослый и с семьей. И не только для гостей, а постоянно. Альфачи раньше были в школе, теперь на работе или на дороге или еще где. Неблагополучные семьи порождают часто неблагополучных детей и так далее из поколения в поколение. Вещи тоже бесплатно не достаются, я хочу купить новый ноут за 2куе, но НУЖНО купить что-то для семьи, и хуже всего что я сам это понимаю и принимаю.

Если хотите пойти по пути — мол есть жены не такие, есть работы не такие — то не надо. Я вам все равно не поверю, пока не увижу.

Если хотите доказать что круто быть богатым «повзрослевшим ребенком», то тоже не надо, ты остаешься один, т.к. весь твой круг меняется, а заведение нового круга и утеря старого — это уже сильный стресс. Да и у такого решение много других отрицательных сторон.

это время чистого мозга и естественного любопытства

что значит «искусственно впихивать»? вся статья именно о том, чтобы научить ребёнка познанию, а не впихивать потом в школе бесполезные разрозненные факты

меня отдали в школу с шести лет и я никогда об этом не жалел, мне всегда было интересно учиться, пока это не превращалось в тупую зубрёжку ненравящихся стихов или дат неинтересных событий

некоторые идут дальше в «заботе о беззаботном детстве» и не учат своих детей читать и писать, дескать, в школе ещё успеет научиться

Но для меня это была беззаботная пора, т.к. сейчас я переживаю и думаю за много больше вещей, пожалуй больше чем хотелось бы. А тогда было ровно столько, сколько хочется.

Т.е. не отбирайте беззаботность — значит не создавайте дополнительных проблем и стрессов ребенку, но не значит — мешайте ребенку развиваться и думать о том, что он хочет. Наталкивать на мысли и знания можно и нужно, но нельзя их впихивать насильно, если не интересно ребенку в 6 лет почему луна круглая — ну и ладно, не надо на него злится или унижать.

Резюмирую: основная причина отказа от дальнейшего обучения — мысль что ты знаешь все что тебе нужно.

И доказательством своей точки зрения мою привести тот факт, что такие дети и играть сами по себе перестают раньше. Им не интересно играть со сверстниками, им интереснее идти к более старшим детям и там пробовать курить, пить и вести себя по взрослому.

Вы наверняка видели фильмы советские, где есть всякие не по годам взрослые беспризорники. Так вот такого типа людей очень много, просто они с родителями и в школах сидят, а хотели бы шастать по райончику с сигой в зубах и тереть за жизнь.

Я изначально утверждал и продолжаю — что у ребенка есть врожденные характеристики, уровень любопытства один из них. Его можно удовлетворять или нет, но его нельзя принципиально изменить.

В рамках обычной школьной программы тебе говорят — ты должен решить контрольную на 5, при этом как ты будешь готовится — дело твое. Хочешь зубри формулу, хочешь — не зубри. Я вот не зубрил, сам сидел и думал как такая формула получилась, и пытался найти интуитивно понятный ответ. Визуализировать и связать математику с реальным миром. Попытки описать или передать мой опыт — вызывал скуку на лицах людей еще большую, чем «да просто сделай домашку и пошли гулять». Творческую личность очень сложно уничтожить или задавить и практически не реально создать. Тут от рождения уже много решено.

А основная задача образования — делать из пролетариев менее агрессивными и более социальными, навязывать им правила и устоит, привыкать жить в рамках. Без этого у нас будут банды на каждом углу, бои стенка на стенку и очень много семейного насилия и революций пролетариата (все взять и поделить). И так было судя по рассказам моих дедов про времена 1880-1930.

Про любовь к науке — да не вижу вообще связи со школой. Школа это просто свод заданий который нужно выполнить и получить ачивку, школе не диктует правила относительно того, как это делать. Мне вот литература ни когда не нравилась, я могу конечно спихнуть на школьную училку, которая требовала писать сочинения с правильными мыслями. Но положа руку на сердце, мне просто было в лом читать это многостраничные средневековые писульки. Мне было интереснее покорять другие народы в Цивилизацию или сражаться с драконами во Вратах Балдура. Я не читал ни до этой училки, ни после. А все социальные переживания из классической литературы — мне не понятны и не интересны. Так что я воспринимаю любые упреки в сторону от себя — как отмазки, почти все причины всегда внутри, кроме случаев сильного насилия или непреодолимых факторов.

Коммунисты уже пробовали воспитать высокие чувства в люмпенах и пролетариях, вышло не очень, только перестаешь навязывать — сразу мракобесие и криминал.

Среднестатистическому нормальному человеку достается среднестатистический достаток (вроде как есть где жить, и есть что есть), и среднестатистический спутник жизни (со своим набором приколов).

Хотите жить в вашей нормальной объективности?

детские развивающие книги резко просели в качестве.Скорее так — появилось много ада, шлака и угара. Не только в развивающих, но в детских книгах в целом. Когда-то читал пост-крик души, в котором автор разбирал весь ужас кривонарисованных детских книжек с картинками — халтурная векторная графика, поголовно румяные персонажи, невыдержанность стиля даже в книжке на 12 страниц. Просто книги издавать стало резко легче и проще.

Хорошие издания остались, но их, к сожалению, в процентном соотношении не так много, много чего нет (например, всяких занимательных математик — если физику Перельмана ещё переиздают и хорошо, то с математиками и прочим подобным все печально) + хорошие издания стоят совсем не три копейки.

А вот с изданиями уровня советского десятитомника детской энциклопедии (желтенькие тома такие) да, беда. Если что-то и есть похожее по уровню — цены заоблачные.

Впрочем, ИД Мещерякова с его серией «Пифагоровы штаны» начало закрывать дыры достаточно активно — вон, Левшина издали в ассортименте, что радует и очень.

На иллюстрации слева – не игла, а столбики.

Снежинки «Иглы» выглядит по другому.

Тот случай, когда обучение порождает заблуждение.

Эх у меня младший в этом году в школу пойдет.

Он ходит в логопедический детский сад, там задания дают на неделю, занимаемся каждый день по полчаса. Уже и читает и пишет, в принципе подготовлен к школе на порядок лучше чем я в его годы.

Единственное чем мы с ним дополнительно занимаемся это чтением.

Заниматься конечно тяжеловато иногда, приходится применять методы кнута и пряника.

Ну не всегда он хочет заниматься.

Это не наш подход, планшет на 20 минут в сутки не более…

И то мой в игрушки не играет, либо с гуглом балуется, переводит чегой нибудь, либо смешариков или фиксиков смотрит…

А ну еще QR коды сканирует :)

Принципиальной разницы не вижу — читать букварь или на планшете зверей рассматривать, например. Только планшет удобнее в плане поиска и наглядности. Потерял интерес — свободен, иди играй, лепи, рисуй, гуляй.

В современном мире планшет — аналог библиотеки и видеотеки. Да и элементарная грамотность использования интернета/цифровых устройств. Если под контролем и чутким руководством — не вижу причин такого строгого ограничения. Со старшим планшетоманию проходили, но это полностью наша вина и недосмотр. Там да, пришлось ограничивать. Сейчас пока все хорошо. )

Вот похожий пример с детскими днями рождения. В моем детстве это был хавчик, подарки и фрии тайм, и нам было весело, и мы были без взрослых. Потом добавились конкурсы от мамы, было тоже весело, и без конкурсов уже как-то не так. А сейчас я смотрю на скучающие лица детей, когда вокруг них скачут аниматоры, раздают инвентарь, кругом сотни шариков — а им все скучно. Да я за один шарик был бы готов «убить» в их возрасте. В подростковом возрасте это выливается в позицию «все тлен», в зрелом возрасте в отсутствие мотивации к успешности.

А насчет дней рождения — дети просто избалованы, как мне кажется. Вы в 90-х росли? Тогда люди жили значительно беднее. Некоторых знакомых спрашиваю — для них картошка за счастье была, а то все макароны-макароны месяцами, было и такое. Развлечения: чтение, игры с друзьями, кому повезло — кружки авиамоделизма, спортивные секции. Даже мультики показывали раз в неделю.

А сейчас в начальной школе у детей через одного — айфоны, иксбоксы, велики, планшеты и прочая. И не всегда материальное благополучие подкрепляется пищей духовной, увы. Жизнь превращается в гонку за удовольствиями. Имеем что имеем.

Ну а интервал каждый сам себе выбирает, я даю детям планшет на час. Потом еще минут 10 истерика. Чем меньше интервал — тем короче истерика. Возможно людям тяжело терпеть истерики, и 20 минут это предел без нее.

Вы им на откуп даете планшет, или совместно что-то изучаете/смотрите? Детям сколько лет?

У меня другая проблема была, когда ребенок без спроса пользовался планшетом/ноутбуком в отсутствии взрослых. В итоге убедился, что папа пока-что опытнее в обращении с такой техникой, и номер не пройдет. И получал как раз за то, то нарушал прямой запрет, а не потому, что сидеть за компом — это плохо. Сейчас брать без спроса перестал. Или не попадается )

На планшете куча игр для детей, типа пазлов и сортировщиков и разукрашек, они сами отлично в них играют и мои руки убирают. У меня их еще и двое, так что им и без меня хватает конкуренции.

Знаю знакомых у них ребенок постоянно с планшетом.

Знаю семью в которой наоборот, детей вообще полностью оградили от телевизора и планшетов.

как развивать абстрактно-символическое мышление у детей, мне, презренному визуалу, придумать не удалось

Я с племяшкой «играл в геометрию»: просил её словесно описать какую-то геометрическую фигуру, а потом рисовал специально неправильно, но в полном соответствии с описанием. Довольно быстро научилась давать минимальные достаточные описания. Чуть позже: графическое значение формул и уравнений в стиле Пола Локхарда. Примерно так же и с физикой: только словесные описания, через пропорциональность и т.д. Это такой своеобразный привет из старой арабской школы математики, когда формулами не пользовались, а о решении квадратных уравнений писали стихи.

Можете дать некий обобщенный совет, как давать задачи соразмерной сложности и как давать подсказки? Мне не нравится, как шурин с сестрой занимаются с племяшкой, фактически решая задачки за неё. Да, что-то объясняют, но ребенок уже запомнил, что если подождать или поныть, то папа сам все сделает. А я часто пережимаю со сложностью, например, недодаю вводных, чтобы сама искала в книгах/инете, привык со студентами.

Убегайте от него! Спрячьте информацию

И ребенок уткнется в планшет

Он там, кстати, правда есть… На самом деле это – результат труда пещерных грибных комаров

У вас тоже на гистологии был неподписанный препарат из любительской колбасы? :)

У вас тоже на гистологии был неподписанный препарат из любительской колбасы? :)Был! Подтверждаю! :)

Более того, одному преподу подсунули это препарат, он неделю с ним мучился, пока не показал завкафедре, тот сходу определил, что это колбаса. В отместку тот препод проковырял на макете черепа несколько дырок и завалил на них всю группу шутников :)

В новом корпусе фундамеда МГУ сделали «актовый» зал с фотографиями, по одной стене биологи, по другой — медики. Биологи все улыбаются, у пары — откровенный троллфейс, медики все болезненно серьёзные. Как правильно я выбрал специальность…

Если научная работа — там совсем другой подход, дети должны сами находить информацию. Но научную работу в России, в отличие от Эстонии, делать пока вроде бы не заставляют, т.е. если взялся — то добровольно (и вот он ресурс давления).

PS Колбасы конкретно не было, но шутников среди преподавателей хватало. Если первый раз смотришь в микроскоп и моргаешь, то «в поле видимости можно заметить живые существа, которые необходимо определить».

Педагоги дополнительного образования пользуются простой уловкой — чередуют занятия (они должны действительно сильно отличаться), тогда можно заниматься долго (в Аничковом дворце стандарт — 2 часа).

И занятие — это все то, чем ребенок занялся не добровольно (пусть и с интересом). Если ребенок совместную игру с напряжением мозга придумал сам и вовлек добровольно-принудительно вас, то прерывать ее на подвижные игры не нужно.

Хочу попробовать своему задать…

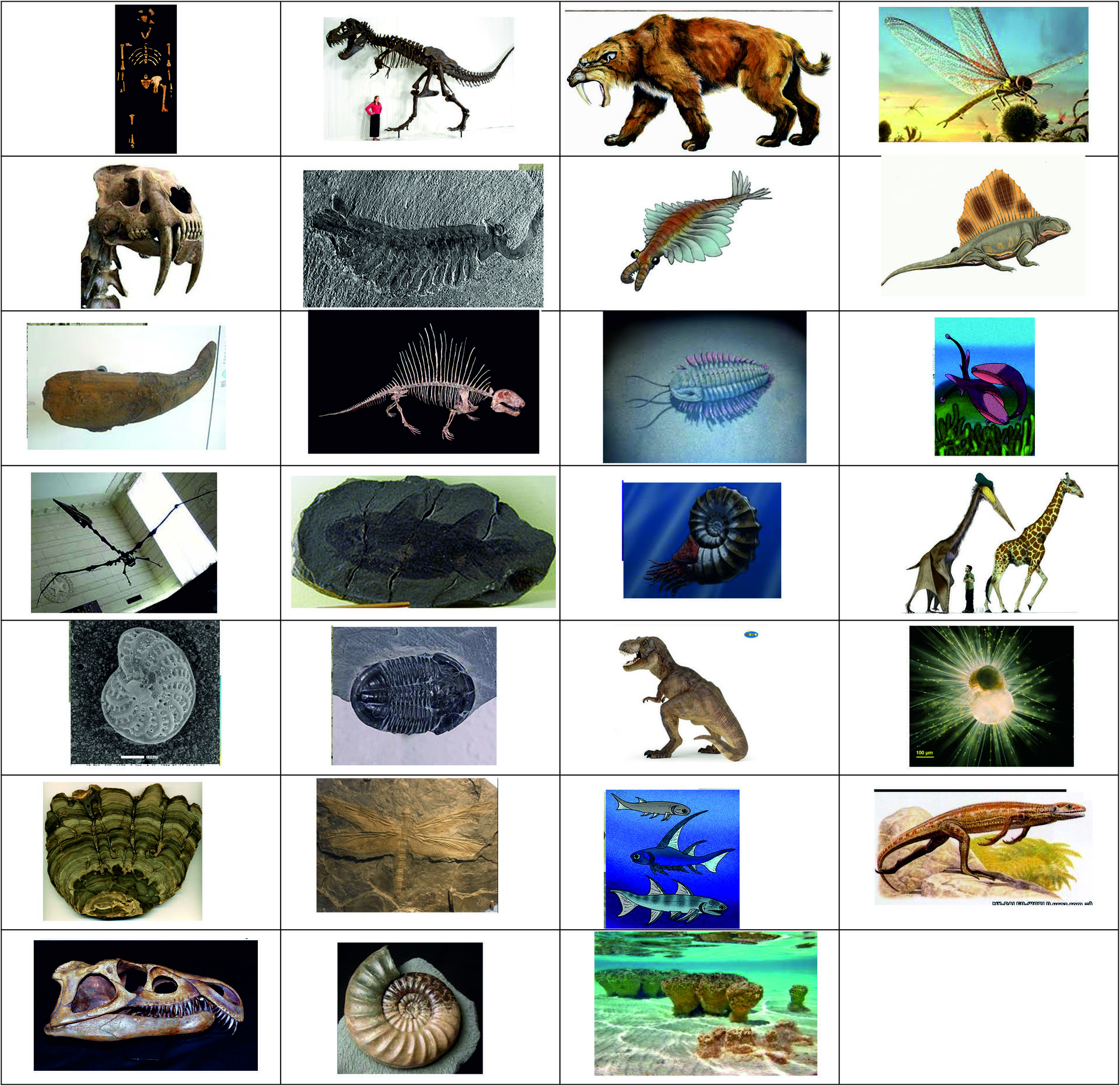

Лучше распечатать и разрезать их, если есть возможность.

Здесь два вопроса:

1. Соединить попарно окаменелость и реконструированное изображение этого существа. Одна окаменелость «лишняя», без реконструкции — это чтоб ребенок сам догадался, кто это.

2. Выложить эти парные картинки в ряд — начиная от самых примитивных существ и заканчивая наиболее современными.

Пару десятков тысяч лет игрались, вроде выжили. Какие у вас с этим проблемы?

«у детей другая психика.»

Дети это маленькие мы. Они не инопланетяне, они не насекомые. Нормальная у детей психика.

Зато у нас была глиняная самодеятельность народов Африки, привезенная от-туда как сувенир, в стиле рожи как у телеканала ВИД. Вот ее я боялся и спать не мог, ее пришлось подарить.

Если ребёнок достаточно убедится в эффективности метода и поймёт как его применять, то задача обучению методу выполнена. (понятно, что могут быть задачи разной сложности, и к методу надо периодически возвращаться с задачами всё большей сложности).

Крмое того, есть ещё общее знание — то есть структурированная информация о реальности, которая излагается в параллель с построением таких задач.

Насколько я понимаю, эти принципы применимы как для научно-рационального обучения (научный метод, логика, анализ, причнно-следственные связи) так и для гуманитарных областей (метод произвести впечатление, завязать социальные связи, подружиться, научиться дружить против кого-то, etc).

По своему опыту насчет как заинтересовать ребенка могу поделиться собственным детством немного. Нам с братом не запрещалось ничем заниматься, кроме того, что явно принесло бы вред неокрепшему организму, домашнему хозяйству и домашней экономике. Я резал, строгал, паял, клеил, «химичил» и «физичил». При этом, что родители мои строгие гуманитарии (филолог и балерина) и в моей деятельности не понимали ни йоты :)

У отца среди методов воспитания был один из важных это развитие любопытства к знаниям. Он, сам прекрасный знаток книг и психологии, частенько мог подсесть, открыть какую-нибудь книгу и начать читать негромко вслух. Например, «Тень быстрая и невесомая скользнула в углу маски. Я повернул голову и увидел акулу...» Так я увлекся подводным спортом, каковым занимаюсь с удовольствием до сих пор, как одним из хобби :)

Он очень многому научил именно таким образом. Я в старших классах вместо учебников читал взахлеб энциклопедии :) Некоторые тома знал чуть ли не наизусть.

Не всегда надо окружать знания стеной. Надо создать интригу и к знаниям ребенок придет сам.

Хотя бывает, что конкретно педагог достаточно харизматичный и играет роль того самого телевизора — но так все же редко случается.

Еще хочу подчеркнуть, на всякий случай, поскольку сомнения возникали — занятия в государственных кружках дополнительного образования для родителей в подавляющем большинстве случаев бесплатны. Кроме того, педагоги почти всегда по образованию не учителя, а именно профессионалы по профилю кружка, и перспективы реальной работы в будущем смогут обрисовать без труда.

Веселые картинки для развития мышления ребенка