Комментарии 338

Однако очень удивляет

точность этих часов составляет до 30 секунд в деньв мануале сказано, что это при работе от встроенного генератора. По характеристикам генератора с фото получается ~1c в сутки, однако. Непонятно откуда в мануале взялась такая большая цифра.

(у генератора точность ~10е-5, в сутках меньше 10е5 секунд)

Там точность скорее всего указывается для очень широкого диапазона температур.

Космос же:)

Ну и для того что бы меньше придирались при приемки…

Никто не говорит, что они будут в любом случае отставать на 30 сек / сут. Наверняка, речь о максимально возможном отклонении при самых неблагоприятных заявленных условиях, чтобы иметь эту цифру в виду.

Не стоит забывать, что они предназначены для условий с очень ощутимыми механическими нагрузками( ускорение / вибрация итп ).

Разумеется, очень опрометчиво в таких условиях ожидать точности, соизмеримой с часами, мирно стоящими всю жизнь на комоде при +22-26'С.

Для широкого диапазона искривления пространства-времени.

Непонятно откуда в мануале взялась такая большая цифра.Вероятно, чтобы было проще сдавать при приёмке.

хорошо хоть не на лампах)Не соответствует вашему уровню? Вернитесь в 1984-й предъявите претензию, позубоскальте. Сколько вам в 1984-м было лет (величина, наверное, отрицательная)?

Собственно лампы лучше по устойчивости к радиации, температурному диапазону, стабильности характеристик, отсутствию старения в выключенном состоянии (транзисторы тех времен помнится старели из-за диффузии). Вес, размеры и ток питания — разумеется хуже. Но не на два порядка, скорее раза в 3.

Вот монстр на обычных лампах. Но если сделать его на стержневых — будут вполне разумные размеры.

Лампы в военной и космической технике использовались долго не из-за отставания технологий, а благодаря стойкости к мощным электромагнитным импульсам при ядерном взрыве или к космической радиации. Справедливости ради стоит заметить, что многие микросхемы ТТЛ серии К155, а позднее КМОП — К176, К561 являлись «полными функциональными аналогами» американских серий SN74 и 4000 соответственно, т.е. полными клонами с разницей, как сказано в статье — несколько лет. Почему — надеюсь понятно и так. Этого никто не скрывал, и в любом приличном справочнике приводилась таблица соответствий для ламп, транзисторов и микросхем. Позже запилили «военные» серии на керамике с позолотой и с экранами, такие как К133, К134 или К564, что сути не меняло. Еще позднее, к середине 80-х, когда экономику СССР уже потряхивало — стало не до развития и клонирования, отставание усиливалось. Что есть, то есть.

Например, советская 6C33C, выпускаемая с середины 70-х годов — до сих пор производится, применяется в системе бортового питания Миг-25вы так говорите, как будто это что-то хорошее.

Телеги с лошадьми тоже до сих про где-то применяются, но это не повод превозносить из достоинства по сравнению с современными автомобилями.

Лампы в военной и космической технике использовались долго не из-за отставания технологий, а благодаря стойкости к мощным электромагнитным импульсама также консерватизму конструкторов и нежеланию внедрять и серттфицировать новые приборы, пока работают старые. И благодаря выдающейся вибростойкости и энергоэффективности ламп, конечно же.

На самом деле в лампах ничего плохого нет.

Ну как. Это просто устаревшая технология со всеми вытекающими — значительно более высокое энергопотребление по сравнению с полупроводниковыми устройствами, меньший срок службы, большое рассеивание тепла, значительно более высокая стоимость и так далее? Есть применения, где они до сих пор эффективны, например, при коммутации высоких напряжений или там в условиях повышенного радиационной или электромагнитного фона, но в массовых устройствах вроде усилителей звука они встречаются исключительно just for fun, т.к. есть публика, которой это нравится (или которая на это ведётся).

Как же, повыкидывали бы) Романтика 106 была достаточно массовой и достаточно дорогой, чтобы её просто так взять и выкинуть. По крайней мере в том 83-м, который я помню. Хотя дискретные "транзисторы" стали к тому времени массовыми и доступными — в подавляющем большинстве это была аппаратура 3го или 4го класса сложности.

К тому же позволю себе усомниться в массовости Романтики 106 — чего то не припомню, была ли она у кого-то из моего окружения. Да и аппарат этот был не чисто ламповым, а уже лампово-полупроводниковым.

Приличное и массовое — понятия мало совместимые даже сейчас. «Лениград» массовым быть не мог, Океан 2 гр. — возможно да, но 100 -рублевый VEF ценился у людей выше. Бриг — вообще космос по деньгам совка. Причем любителями ценились лишь первые ревизии 70-х годов, сам по себе — очень средний УМЗЧ по мировым меркам и схемотехнике. Выпускаемой акустики тоже не припомню. Приличной. S-90? Приличные (опять же относительно) УСЦТ приемники пошли в массы уже после 1983, и у меня дома такой появился в 85-86, точно не помню.

В моем 83-м было не принято делать так, как вы могли бы позволить себе такое сейчас — «О, в продаже новый ящик всего за 750р. Витя, дуй выкидывать старый, который за 1200 взяли три года назад — отец везет новый».

Покупка ящика была целым процессом и планированием. И не хилой нагрузкой на семейный бюджет. Если только отец не был нач. районного МВД, а мать не заведовала Межрайбазой"

Кинескопы нормальные делать так и не научились. Вы говорите что у нас уже все было полупроводниковым, а я по прошествии этих лет вижу разрыв, который появился в середине 70-х, и последующие 20 лет критически возрастал. В плане ширпотреба для нашей промышленности все закончилось недорогими цветными надежными и полностью интегральными одноплатниками Шиваки, Деу с OSD меню и ДУ, CD-проигрывателями, «видаками» из Китая и 8-ми битными массовыми приставками «денди». К началу 90-х на нашей дискретке родом из 70-х уже невозможно было что-то похожее сделать, если не считать провальной ВМ-12, размером чуть меньше «Горизонта» и работающей через раз.

Так что здесь ни лампы, ни транзисторы не виноваты. Это плановая экономика, в которой все было спланировано, кроме развития)

Романтика к слову — ламповым имела как раз только радио тракт)И УНЧ тоже

Бриг — вообще космос по деньгам совка.тем не менее именно он был «идеалом» меломанов и в конце концов приобретался. У моих друзей был как минимум у троих.

В моем 83-м было не принято делать так, как вы могли бы позволить себе такое сейчас — «О, в продаже новый ящик всего за 750р. Витя, дуй выкидывать старый, который за 1200 взяли три года назад — отец везет новый».Я и сейчас так не делаю. А ламповые радиолы и т.д. выкидывались в основном при переезде или обновлении домашней обстановки. Мои родители, например, выкинули «Сакту», когда купили мебельную стенку в 1981, до этого комплектной мебели у нас в семье не было. Я к тому времени от них уже съехал, а кроме меня приемником никто не пользовался, вот и выкинули, ибо «в интерьер не вписывался».

Покупка ящика была целым процессом и планированием. И не хилой нагрузкой на семейный бюджет.

Так что здесь ни лампы, ни транзисторы не виноваты. Это плановая экономика, в которой все было спланировано, кроме развития)вот тут полностью согласен.

По поводу телевизора — у меня вообще советских цветных не было, довольствовался черно-белым (все равно смотреть было нечего). Первым цветным телевизором у меня был JVC, но это уже в конце 80-х — начале 90-х. Видеомагнитофон тогда-же (и тоже не отечественный).

Я противник «дяденьки» с

Лампы пока так же живы и будут жить долго. Что-то продают фирменное, и стоит это добро не мало. Есть клубы, где занимаются схемотехникой ламповых УМЗЧ. Есть производители ламп. Все это доступно и никуда не денется, пока есть спрос и фанат.

Был бы излишек времени — с удовольствием бы запилил однотактник на 6с33с. Этот звук — не D класс на какой нибудь TDA из багажника несвежей БМВ)

Но опять же все это — на своего потребителя.

Я помню, как в 2000-х какой-то популярный в то время у звукачей журнал собрал на «тестдрайв» экпертов, любивших в те годы писать длинные статьи на тему «глубоких сцен», ярких центров" и особенностях классов УМЗЧ — ламповых и транзисторных. Был тогда период большого плюрализма по этому поводу. Писали эти эксперты везде и много — поливали друг друга в Радиохобби, Радио и т.д.

Дык вот к чему я — на прослушке все эти дяди поголовно слились, ибо за ширмой оборудование они не видели. Только на слух ценили. Тогда то и выяснилось, что отличить звук авторского лампового умзч и топового техникс — не так просто, как у них выходило на бумаге)

а ламповые телевизоры и приемники были нормой в каждой квартире.

Скажем так, это было легаси даже в СССР. В 1983-м в СССР, насколько я знаю, не производилось ламповых приемников :) И скорее всего, ещё с начала 1970-х годов. С телевизорами не так всё просто было. Там как раз тот самый граничный случай высоких напряжений, который с трудом давался полупроводниковой промышленности. В 1970-е годы была разработана такая штука, как УЛПЦТ, это, по сути, модульный телевизор со стандартизованным API, и в общем-то все эти советские Березки/Рубины/Электроны — это вот всё этот самый УЛПЦТ. И постепенно начались модификации модулей. В начале 1980-х в типичном советском телевизоре был модуль радиоканала на транзисторах, модуль цветности на интегральных микросхемах, модуль переключения каналов также на микросхемах (К155ТМ2 — наше всё :-), а модуль развертки БР2 с его 25 киловольтами на выходе — на радиолампах. Самая отвратная и ненадёжная часть. Но это уже была устаревшая модель и производилась по инерции, в том же 1983-м уже была разработана и массово запускалась в производство та самая замечательная серия УСЦТ, где не было радиоламп.

А упоминаемый вами «наш» селектор на ИС был и вовсе доступен по началу только в экспортом варианте 706 (вроде бы) серии.

Но как минимум одна лампа в телевизорах оставалась ещё очень долго :)

а модуль развертки БР2 с его 25 киловольтами на выходе — на радиолампах. Самая отвратная и ненадёжная часть.А как же тиристорная строчная развёртка в УПИМЦТ, в которой защита рубила прямо на всё, а выяснить причину её срабатывания без того, чтобы отправить ещё парочку тиристоров к их полупроводниковым праотцам было удачей?

Как-то в УПИМЦТ выключался цвет, облазил все три модуля, ответственные за его формирование, причиной оказался пробитый диод в модуле кадровой развёртки, куда подавался кадровый синхроимпульс.

А как же тиристорная развёртка в УПИМЦТ, в которой защита рубила прямо на всё, а выяснить причину её срабатывания без того, чтобы спалить ещё парочку тиристоров было удачей?

Я не профессиональный телемастер, а просто радиогубитель, поэтому знаю лишь о внутренностях тех ящиков, которые были в моей семье и которые приходилось ремонтировать самому :) УПИМЦТ типа «Берёзка» я вживую видел, по меркам 1980-х выглядел симпатично, про то, как его противно ремонтировать, от коллег слышал, но вот подробностей не помню, ей-богу.

Я старательно обходил их) Просто не брался. 3усцт и последующие для меня были куда проще в ремонте и лучше продуманы схемотехнически.

Есть применения, где они до сих пор эффективны, например, при коммутации высоких напряжений или там в условиях повышенного радиационной или электромагнитного фонаМммм, нет. «Работоспособны» не равно «эффективны». Для названных вами применений полупроводники уже давно намного лучше.

1) высокое входное сопротивление и малая входная емкость входных ламповых касадов в широком диапазоне входных напряжений в диапазоне звуковых частот;

2) высокие перегрузочные способности при небольших искажениях;

3) высокая ремонтопригодность конструкции и легкость замены при выходе лампы из строя;

4) мягкие искажения при перегрузке;

5) крайне простая схемотехника — малые нелинейные искажения лампы позволяют резко упростить цепи обратной связи, а местами от них отказаться вообще. Например, вместо использования резистора в цепи катода для организации сеточного смещения можно использовать отдельный источник питания.

Гитарные комбики и предусилители, микрофонные усилители — здесь лампам нет альтернативы. Все попытки их заменить на полевые транзисторы провалились.Они провалились только в вашем воображении, к сожалению. Любой набор из приличных АЦП, DSP и ЦАП способен производить знаменитый «теплый ламповый звук». Со всеми перечисленными вами преимуществами. Если надо — по нажатию кнопки перестраивая характеристику с одних ламп на другие.

Лампы в музыке держатся так долго исключительно благодаря консерватизму и поклонению музыкантам, начинавшим играть до изобретения транзистора.

И да, вы можете не отвечать на этот пост, потому что спорить с фанатиком я все равно не буду, а никакой физики против АЦП и ЦАП на 24 бита и 1 МГц у вас не найдется.

На чистом звуке и на небольшом перегрузе лампа и транзистор зело отличаются. Слышит ли это слушатель или нет, никакого значения не имеет — важно, как это ощущает музыкант. Именно ощущает, а не слышит, потому что он еще и звук этот делает руками. Время задержки формирования звука в канале должно быть гораздо меньше, чем полпериода верхней ноты, иначе ощущается как бы «затягивание» атаки. Общая обратная связь вносит задержку при формировании атаки в несколько периодов и это снижает разборчивость быстрых пассажей и «обубняет» звук на толстых струнах. Особенно это все слышно в «камерных» условиях, когда звук идет прямо с комбика, а не снимается микрофоном в аппаратуру озвучки пространства.

Если что, я сам играю и через цифру, и через транзистор и через лампу.

Дело в том, что есть такое понятие, как задержка канала и у лампы она минимальная. И минимальная она потому, что ламповый канал не требует общей обратной связи с выхода на вход, чего требует транзисторный.

Время задержки формирования звука в канале должно быть гораздо меньше, чем полпериода верхней нотыДайте я угадаю, профессионального образования в области электроники у вас нет? Раз так, то давайте я вам расскажу про АЦП и ЦАП гигагерцовых диапазонов частот с задержками в доли наносекунды. Повторяю, доли наносекунды и частотный диапазон в несколько Гигагерц. Думаю, такое должно уложиться в полупериод верхней ноты с некоторым запасом.

Вот например статья о том, как сделать работающий в реальном времени процессор на STM32. Вот здесь — подробный туториал от Texas Instruments по созданию педали на основе копеечного микроконтроллера MSP430. А вот еще хорошая иллюстрация сложности задачи — создание работающего в реальном времени гитарного процессора как вводный курс в цифровую обработку сигналов для студентов.

Про точность и скорость гигагерцовых осциллографов не буду даже и начинать.

важно, как это ощущает музыкантЯ умею играть (на басу, если это важно), и комбик у меня есть, и набор педалей. Все транзисторное, разумеется.

Если что, я сам играю и через цифру, и через транзистор и через лампу.И конечно сможете в слепом тестировании отличить тысячедолларовый кабель от алюминиевой вешалки? )

аз так, то давайте я вам расскажу про АЦП и ЦАП гигагерцовых диапазонов частот с задержками в доли наносекунды. Повторяю, доли наносекунды и частотный диапазон в несколько Гигагерц. Думаю, такое должно уложиться в полупериод верхней ноты с некоторым запасом.

Как-то у меня не вяжется одно с другим, АЦП/ЦАП с частотой дискретизации в гигагерцы, или с частотой оцифровываемого сигнала в гигагерцы?

Задержка в доли наносекунды, это тактовая частота в десятки гигагерц должна быть, ИМХО.

Как-то у меня не вяжется одно с другим, АЦП/ЦАП с частотой дискретизации в гигагерцы, или с частотой оцифровываемого сигнала в гигагерцы?Согласно теореме Найквиста-Шеннона-Котельникова, дочстаточно, если частота дискретизации в два раза выше предельной частоты дискретизируемого или восстанавливаемого сигнала.

Задержка в доли наносекунды, это тактовая частота в десятки гигагерц должна быть, ИМХО.

AD9213 — 12 бит, 10 Гигасэмплов в секунду. Он правда конвейерный, поэтому у него задержка целых 36 наносекунд, профессиональным ламповым музыкантам такое может не подойти.

ADC08DJ3200 — поскромнее, 8 бит и 6.4 Гигасэмпла, зато у него задержка в минимальной конфигурации действительно меньше наносекунды.

Слышит ли это слушатель или нет, никакого значения не имеет — важно, как это ощущает музыкант. Именно ощущает, а не слышит, потому что он еще и звук этот делает руками.

Музыкант, который замечает задержки формирования звука в цифровой технике, ощущает по внешнему виду ящика комбика. Вы можете взять хороший цифровой комбик, засунуть его в ящик от лампового, и у такого музыканта сразу все задержки исчезнут.

>Перевод

Почему всегда так грустно видеть такое.

Хочется заорать Роскосмосу — вон у вас в ангаре прототипы Энергии-Бурана стоят, готовый экспонат для разбора на 1) массогабаритный макет с интерактивной кабиной 2) потроха для сотен таких обзорных видео железа. Нет, стоит, присранный голубями к бетону, редкие слабоумные сталкеры туда залезают за штурвалом посидеть ЫЫЫЫЫЫЫ ИДУ НА ВЗЛЕТ АААААААААА. Лучше миллиарды потратить на двухсотэтажку на месте Хруничева, престижнее же. А от собственных дядек, готовых восстановить родную историю до рабочего состояния, будем защищать наши секреты объектовым режимом и вохрой. А то вдруг их американским блогерам продадут за валюту.

когда появились радстойкие микроконтроллеры в конце 70-х было поздно их внедрятьЕще смешнее: когда появились радстойкие микроконтроллеры, они были намного медленнее решений на дискретных ТТЛ-чипах и использовались для экономии энергии.

RCA 1802s are slow, with a 5-microsecond cycle time and an average of two cycles per instruction. In contrast, the discrete component Voyager CCS had a 1.37-microsecond cycle

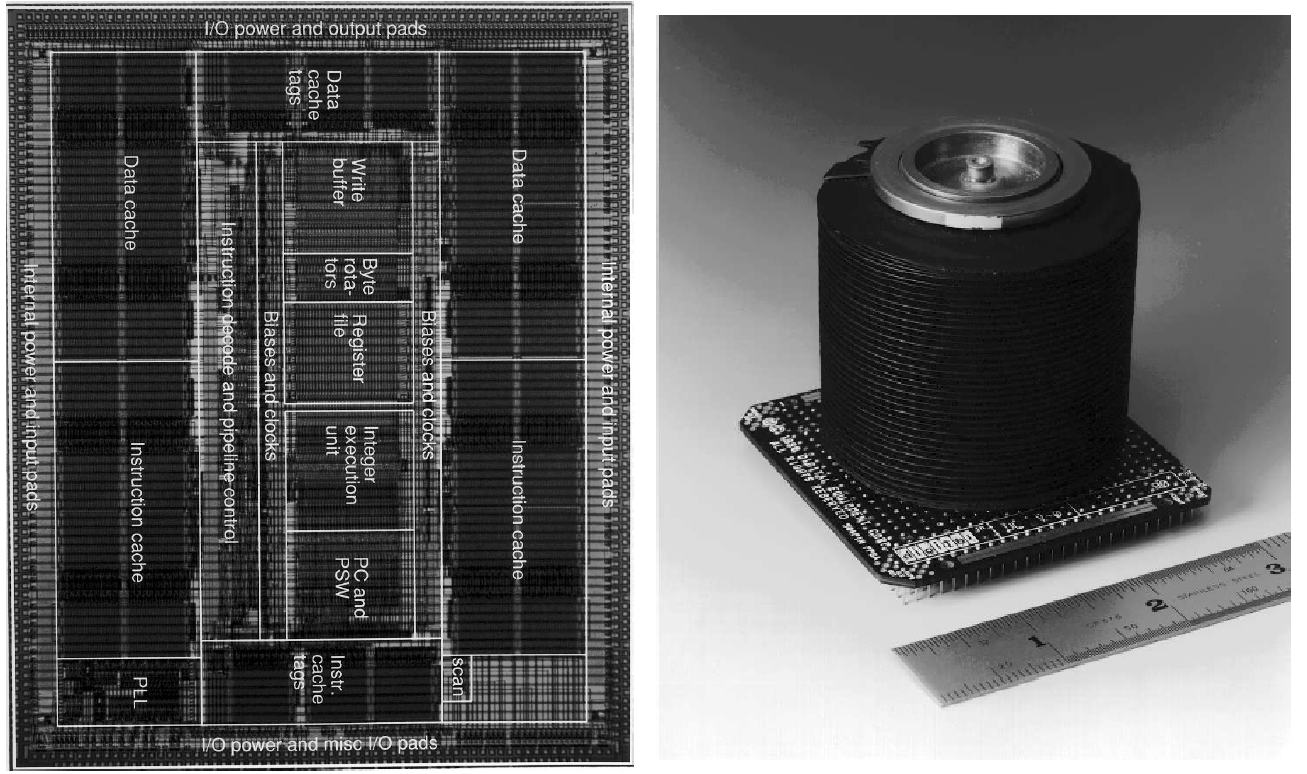

Очень быстрый ЭСЛ-процессор (MIPS) начала девяностых выглядел примерно так:

который и так уже съехал к тому времени, и насколько помню я, затраты на Шаттл тоже уже существенно превысили бюджетСоздание Шаттла съехало, да, но бюджет превысили не сильно.

А вот когда начали эксплуатировать… там и затраты и время на подготовку каждого запуска оказались почти на два порядка от ожидаемого.

Создание Шаттла съехало, да, но бюджет превысили не сильно.

Не знаю на сколько «не сильно превысили», но экономия на спичках (использование сплавов алюминия, вместо изначально планируемых титана и сплавов на основе титана) потом привела к катастрофе.

А вот когда начали эксплуатировать… там и затраты и время на подготовку каждого запуска оказались почти на два порядка от ожидаемого.

Торговали — веселились, посчитали — прослезились.

В комментариях к оригинальной статье пишут про микросхему часов MM5314N производившуюся с начала 70х. http://electronicsusa.com/mm5314nclockchip-m.html

В описанных в статье часах еще много чего добавлено кроме отображения времени, когда понимаешь это, они уже не кажутся такими сложными.

ЗЫ: зачем? Действительно, зачем что-то подключать к радиоконструктору? :D

Задействовать управляющий сигнал от встроенного будильника, например. 155 серию найти просто. P-МОП логику в 80-е — сомневаюсь.

еще была серия К172, в ней было двольно много элементов

Ну, довольно много — это сильно сказано :). Насколько помню, там была россыпь мелкой логики, а самым сложным элементом там был какой-то замудрённый универсальный триггер.

и системы пром-автоматики,

во-во, обслуживанием подобного я и занимался аж в начале 90-х — они всё ещё использовались! Система сбора информации с датчика расхода жидкости — то ли две, то ли четыре корзины штук по 15 плат в каждой. Реализация двоичного счётчика — пара плат. Ещё одна-две — на дешифратор и тд. Схемы всего этого добра — набор папок с "синьками". Романтика! :)

так что серия была не дефицит.

Ну,… как не дефицит… Их просто не было в продаже. Но, в принципе, как и все остальные элементы, наверное, можно было купить, как обычно, потыренными с предприятия, где они использовались. Но, честно, никогда даже на радиотолкучках не видел этой серии и когда в 90-х столкнулся был оооочень удивлён, как вообще существованию таких чудес, так и тому, что они сохранились и работали. Кстати, в живых всё поддерживалось благодаря стратегическому запасу этих микросхемок в сейфе начальника цеха автоматизации. Что предполагалось делать по исчерпании запаса не знаю, благо уволился оттуда до наступления этого печального часа :).

Для этого там стоит импульсный БП на 3-4 напряжения… Не кто не подает напряжение на микросхемы сразу +27В ;)

У меня был конструктор — «Старт 7176 часы электронные» на К145ИК1901 и там питание подавалось именно минус 27 вольт. Для добавления функций пришлось искать микросхемы 172 серии.

Отличный конструктор для творчества юного радиолюбителя!

В моем экземляре на корпусе даже был выход управления нагрузкой, но не распаян.

Как же я был горд собой, когда добавил туда релюшку, так сказать один из первых моих заходов в электронику.

ЗЫ А еще почему в таких часах дохли индикаторы.

Да вроде он ИВЛ 2. Просто дох странно, сначала тускнели средние цифры,

потом остальное. Наверное поэтому и запомнилось, благо сейчас светодиоды не проблема на любой вкус и цвет.

Ещё что-то — не помню уже, это было в 85-87 годах.

Старт 7231

У меня такие когда-то такие дома были. Из недостатков: при отключении питания нужно было выставлять все настройки с нуля (как и у 7176, впрочем).

В космосе вообще бывают летают высокоэнергетические частицы, которые шьют все насквозь. Чем меньше размеры элементов микросхем, тем менее устойчивы они к воздействию таких частиц.Ох, вы настолько далеки от истины, что я даже не знаю, с чего именно начать.

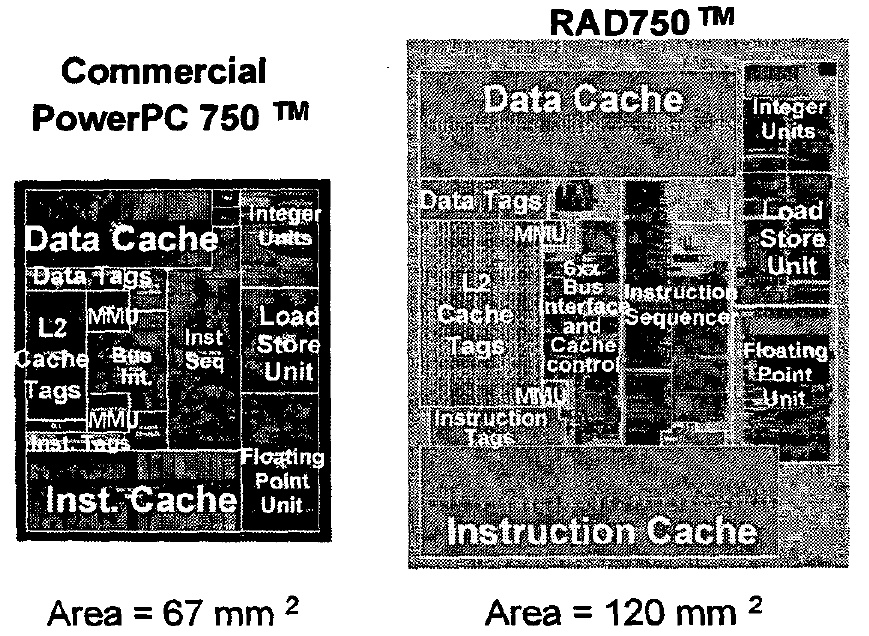

Начну наверное с того, что проектные нормы современных космических микропроцессоров — это 65-45 нм.

Если совсем коротко по сути Вашей идеи, то частицы которые «шьют все насквозь» легко убьют как микросхему с «толстыми» нормами так и с «тонкими». Но в «тонкую» попасть сложнее, у нее размер меньше, соответственно и вероятность такого события ниже :). А если на «тонкой» грамотно поставить четыре дублирующих схемы — то заведомо получится надежнее, ибо одна частица все 4 схемы не выведет из строя. Вопрос с радстойкостью вообще «упирается» отнюдь не в размеры. То что они у большинства радстойких микросхем сравнительно «большие» — в основном следствие того что оборудование для «тонких» норм просто слишком дорого стоит, их могут окупить только большие объемы производства, а потребности в большом количестве радстойких микросхем сегодня нет.

С одиночными сбоями ситуация такая: приблизительный диаметр области, из которой идет сбор заряда при попадании одиночной частицы — порядка одного микрона, то есть больше размеров ячейки памяти, выполненной по глубоко субмикронным проектным нормам. И действительно, экспериментально обнаруживаются так называемые множественные сбои, когда одна частица вызывает переключение сразу нескольких бит. Более того, с уменьшением проектных норм уменьшается и энергия, необходимая для переключения бита памяти, то есть к сбоям приводит большее количество попаданий, чем для чипов, выполненных по более грубым проектным нормам.

Более того, с уменьшением проектных норм уменьшается и энергия, необходимая для переключения бита памяти, то есть к сбоям приводит большее количество попаданий, чем для чипов, выполненных по более грубым проектным нормам.

Во вторых, ИМХО, не все можно исправить. Насколько я ничего не понимаю, исправляются в какой-то степени ошибки в памяти и не исправляются в процессорах и или упрвляющей логике. Могу ошибаться.

Три маленьких часовых микросхемы будут надежнее разобранного в статье монстра

На атомных станциях такой подход применяют только для систем безопасности. Потому что:

— Это дорого, очень дорого.

— Инженерные трудности.

Разработанных с таким подходом процессоров средней сложности десятки, причем разработанных командами человек в десять.

То есть для вас это очевидно, но для читателей — нифига нет.

Космос — это очень дорого не потому, что там суперспецы и суперматериалы, а потому что это всё — штучное производство…

Во-вторых, их разработка в подавляющем большинстве случаев полностью финансируется государством и потому имеет мало отношения к продажной цене микросхем. Финансировать самостоятельно разумно только создание очень простых чипов с огромными по космическим меркам тиражами, или близких деривативов уже существующих дизайнов.

Нет, т.к. во-первых увеличение вероятности сбоя от попадания частично компенсируется уменьшением вероятности самого попадания (микросхема меньше = через нее проходит меньший поток частиц)

Вообще-то, микросхемы как раз приблизительно одинаковы. Меньшая норма, (почти) всегда означает большее количество элементов. Так что уменьшение вероятности попадания в конкретном транзисторе, компенсируется увеличением количество транзисторов.

если мы говорим о коммерческих микросхемах, то на грубых проектных нормах с одиночными сбоями все будет несколько лучше, чем на тонких. По крайней мере, они останутся одиночными, и их будет реально исправить при помощи кодирования. Но если микросхема специально создается для космических применений, то в арсенале разработчика есть огромное количество архитектурных, схемных и топологических решений, способных обеспечить высокую стойкость одновременно с высокой производительностью

На самом деле там даже чисто программно все решается, просто исправление ошибок нужно делать с большей избыточностью и с добавлением «перемешивания» (shuffling) данных чтобы размазать возникающие сбои более равномерно. В вопросах передаче данных есть схожая проблема, ее решения давно отработаны.

Думаю что массовые коммерческие там в любом случае работают отвратительно.Кстати, коммерческие микросхемы во все времена успешно применялись и прмиеняются в космосе. Точнее, некоторые коммерческие микросхемы. Требования бывают разные, и довольно часто оказывается, что для конкретных условий какие-то коммерческие чипы вполне подходят. Особенно если вы готовы потерпеть рост потребления. Самое паршивое — это тиристорный эффект, вызывающий КЗ, но с ним и без радиации бывают проблемы, например, у автомобильщиков, и они их успешно решают.

Если коротко — при «тонких нормах» может быть достаточно и одного «попадания», чтобы вызвать необратимый лавинный процесс пробоя..., а при «толстых» — несколько. А несколько попаданий — уже совсем другая, гораздо меньшая, вероятность даже для «толстой мишени»…

Кстати, лампы восстанавливаются, а твердотельные компоненты — нет…

Радиационная стойкость компонентов предусматривает не только устойчивость к сбоям, но и так называемую безотказность — снижение вероятности «гибели» прибора…

А дублирование никто не отменял, оно так же использовалось и в схемах «на рассыпухе». Вот и часики «Союза» и «Шаттла» потому такие «толстые», что схемы их включают элементы резервирования… Резервирование, вообще то, повышает жизнестойкость изделия при множестве разнообразных факторов (от банального старения и до ионизирующего воздействия) и радиостойкость здесь не самое главное…

Если коротко — при «тонких нормах» может быть достаточно и одного «попадания», чтобы вызвать необратимый лавинный процесс пробоя..., а при «толстых» — несколько.Что? Вы сейчас просто неправду говорите. Одиночный тиристорный эффект известен с семидесятых, когда никаких тонких норм еще даже в планах не было. А еще например, у микросхем с тонкими нормами ниже напряжение питания, что довольно хорошо сказывается на устойчивости к подобного рода отказам. Но никакой прямой и однозначной корреляции между параметром «проектные нормы чипа» и стойкостью к тиристорного эффекту не существует. Зато существуют надёжные методы кго парирования на примерно любых нормах при помощи технологии или топологии.

Кстати, лампы восстанавливаются, а твердотельные компоненты — нет…Еще как восстанавливаются. Смотря, что и как с ними делали.

Вот и часики «Союза» и «Шаттла» потому такие «толстые», что схемы их включают элементы резервирования…где именно в данном изделии Вы разглядели «элементы резервирования»?

Вообще, при попадании в микросхему высокоэнергетической частицы, которая способна прошить корпус корабля, проектные нормы уже не важны, такая частица и в дискретном транзисторе пробой сделает.Вообще большинство частиц прошивает насквозь корпус корабля, потом корпус блока, потом корпус микросхемы, потом кремний, потом все перечисленное в обратном порядке и улетает дальше, оставив в материалах, встречающихся на пути, некоторую часть своей энергии. А дальше важно, сколько и где энергии оставила частица.

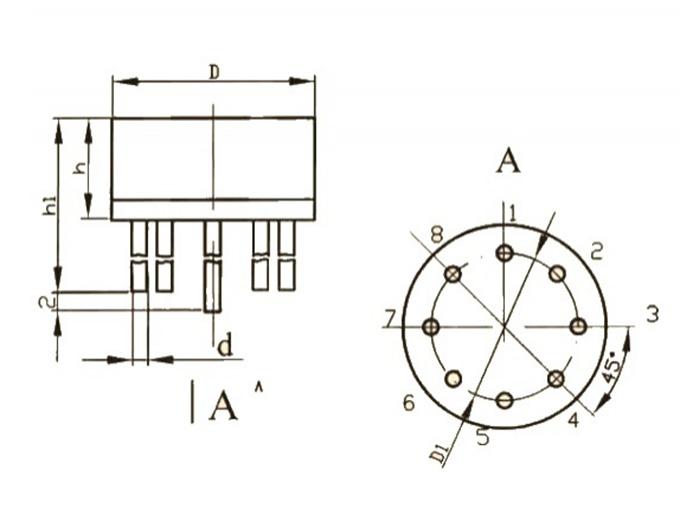

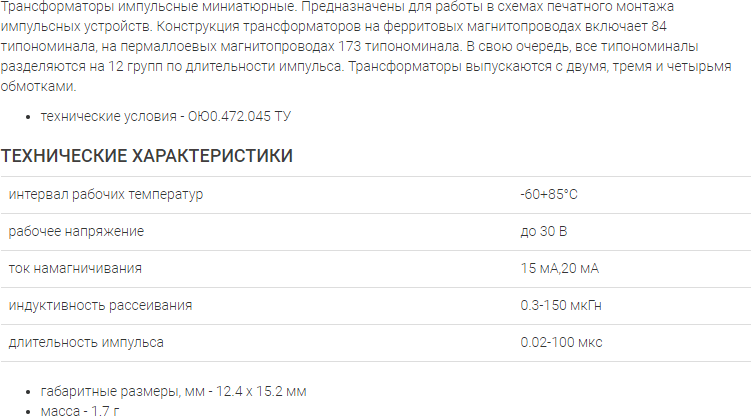

Эти трансформаторы немного похожи на грибы или маленькие водонапорные башни,«Ножка гриба» — это или кембрик или пластиковая проставка для того, чтобы м/у деталью и платой при монтаже выдерживалось определённое расстояние.

Почему же в часах «Союза» используется более 100 чипов, вместо системы на единственном чипе?Потому что надёжность — в первую очередь.

В космосе нет ларьков, где можно купить новые при неисправности старых. А отправка на орбиту влетит в копеечку, да и времени много потребуется.

Больше паяных соединений, больше точек отказа и так далее и тому подобное.

а у той микросхемы больше надёжность в условиях повышенной радиации?А это совершенно другой вопрос. В общем случае с точки зрения надежности (а также например с точки зрения массы и энергопотребления системы) иметь меньше корпусов на плате лучше. В частном случае, когда радстойкая рассыпуха есть в наличии, а радстойкой СБИС нет — конечно лучше иметь 100 чипов.

Ну или на тот момент СБИС ещё не прошла все необходимые проверки и не могла использоваться для космоса.

Ещё могло быть, что в тот момент ещё не была разработана необходимая схема аналогичных часов на той СБИС (если СБИС всё же уже прошла все необходимые тесты и приёмку) для станции.

1) Разрабатывали еще в 1960-1970…

2) Часы сертефицировали и прошли испытания…

3) Весь модуль это точно рассчитанная Масогабаритное изделие, при изменении массы нужно менять развесовку, надо менять дизайн, надо менять испытательные и тренажерные стенды, надо менять инструкции… ЗАЧЕМ? Оно работает-Да, Работает нормально-ДА… Не лезь…

Откуда информация про плиту?

novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum10/topic3305

Жгуты кстати у них точно так же собираются. Была возможность полазить в детстве в исправной и не очень военной авиа технике(какой то истребитель, ми-2/8, ещё лазил по полуразобранным большегрузным).

Это обманчивая простота, призванная не ввести в ступор сенсорные органы космонавта, которые да, такие же как у вагоновожатой.

www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=83

Все собрано по стандартам того времени.Так вот откуда взялась доработка проводом МГТФ через всю плату :-)

Обратите внимание, перемычки по длине зафиксированы на плате капельками компаунда, чтобы не быть оторванными при вибрациях.

Бывало и гораздо большее количество перемычек, когда плата «не шла», конструктор мог несколько дней провести рядом с монтажницей, добиваясь результата, потом производилась новая версия платы, на которой были учтены недочёты.

Бывало и гораздо большее количество перемычек, когда плата «не шла»

заказ новой платы, сборка, тестирование, приёмка заняли бы уйму времениНо это же летный экземпляр, он не может быть без полноценной приемки!

А то что лента не просто пластиковая, а именно фторопластовая — принципиально важный момент. Фторопласт некоторое время препятствует прогоранию изоляции проводов в жгуте при пожаре, увеличивая стойкость к замыканию и отказу, и давая возможность успеть обнаружить и потушить источник огня, благополучно сохранив работоспособность изделия. Пластик же оплавился бы сразу, открыв доступ пламени к изоляции проводов (также, кстати, фторопластовой, и по тем же соображениям).

И точно ведь, многие (надеюсь) ардуинщики пользовались этим: www.righto.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html

(меньше деталей — меньше заплатят)

нет, это не просто подписать бумажки, а весь комплекс проверок проводить с приемкой аттестатцией рабочих мест, средств измерений и тд и подтверждать характеристики… потому и огромная медлительность к новшествам… работает и хорошо/)

Автор совершенно не разбирается в электронике. Тем более в электронике 80-тых. Ни в американской, ни в советской.

Я и сам хотел, но в случае безнадежно… Сначала просто решил написать, что совсем неверно, что очень спорно, а что условно верно, но не совсем. :) Только осознал, что объем получится не меньше самой статьи.

Просто текст надо воспринимать, как любительское произведение. А правильный заголовок был бы: «Что увидел, когда открыл космическую коробку и почему наше лучше чем комми, несмотря, что их розовые микросхемы смотрятся вэри кул!».

Ну, так понял настроение автора – потому что текст по сути художественный. Может и не так понял, но литература, она такая.

Правда, в итоге оказалось, что хоть американская и лучше, но совсем не настолько, насколько ожидал Кен.

Я сначала думал, что перевод просто не очень удачный получился (хотя, у SLY_G обычно переводы неплохие), но в оригинале те же мелкие недочёты.

Но в любом случае, эта статья не для технарей, которые будут по ней собирать похожее, а для общего ознакомления и сравнения. В этом случае это не так критично.

… провода припаяны к ним. Затем провода собирали в жгуты, обматывали пластиком и закрепляли к платам.

С точностью до наоборот:

провода собирали в жгуты, обматывали пластиком (отдельное изделие). Затем припаивались и закрепляли к платам.

Автор совершенно не разбирается в электронике.И не претендует, что разбирается. Он энтузиаст-самоучка-популяризатор, а не специалист.

Хотя, может именно поэтому я с 40 лет лысый?..

были куски плат.., видимо их подбирали с падающих ступеней ракет

Не обязательно с ракет. Работал на предприятии, где по той-же технологии что и для военки, делали электромузыкальные инструменты.

Может для отладки технологии?

Специально ездили в командировку к ВИА «Ариель», для разборки и анализа «забугорной» концертной электроники. Поразила дешевизна конструкций и технологий.

Не правда. Всё там было. И десятичные счётчики были и дешифраторы и сдвиговые регистры, JK, D триггеры. Даже микросхемы памяти были. В то время как раз TTL серия была более развита чем КМОП потому что она более ранняя.

А вообще, конечо, было бы здорово поставить на стол такие часики, подключив к ним питание и пищалку для будльника.

Посмотрел на фото — юностью повеяло. Напаялся такого вдосталь… Самый гемор было паять планарные ИМС. Кто не в курсе — они ВСЕ приклеены эпоксидкой к плате, через текстолитовую прокладку, тоже приклеенную. На фото, если присмотреться — видно. Это кроме заливки. Эпоксидка схватывалась минут за 20. Плата паялась значительно дольше. Сидишь, паяешь а из химлаборатории только клей и таскают.

И таки да — и трясли, и в термокамере сутками выдерживали… Тянули жребий кто на ночь остаётся за камерой смотреть.

133 могла при распайке из него без лапок оказаться, 155-ая вполне нормально вытаскивалась, он размягчается немного при распайке.

Это не термоклей.

ВК-9?

Pentium'ы первые вполне выгодны. А вот начиная с Pentium 4 — там уже только позолота, смысла переплавлять на золото уже нет…

компоненты типа резисторов и конденсаторов монтировались посредством продевания их ножек через отверстия в платах. А ИС поверхностного монтажа были напаяны на площадки, расположенные на поверхности платы. Это более передовой подходОсновное преимущество поверхностного монтажа в высокой степени автоматизации. По эту сторону океана это было скорее недостатком, т.к. автоматических линий было недостаточно, зато монтажниц, вручную набивавших и паявших платы, было предостаточно. Позже набитые платы стали паять волной расплавленного припоя, что ускоряло процесс, но требовало более кропотливой проверки.

Почему же в часах «Союза» используется более 100 чипов, вместо системы на единственном чипе? Советские технологии СС отставали от американских на 8 лет, и ТТЛ-чипы в то время казались разумным выбором даже в США.

2. Большая точность им не нужна — полет в спускаемом модуле недолог и по ним ничего серьезного не корректировалось. Все сложные расчеты выполняли на земле, да и команды давали оттуда.

3. Бытовые часовые чипы тогда у нас были — схему можно было собрать проще и компактней. Но в космос их не запускали — предпочитали более дубовое, но надежное решение. Заодно и более радиационно стойкое. Аналогичный подход видно и по американским часам.

400 тысяч операций в секунду, 32-битные регистры, 400 Кб памяти

Но что интересно — в версиях той же эпохи что часы с Союза у американцев использовалась архаичная ферритовая память, DRAM поначалу побоялись ставить из-за соображений радиационной стойкости (на момент проектирования не было набрано соответсвующей статистики)

У американцев был не просто спускаемый модуль, а Шатл (то что здесь привели). На спускаемом модуле комп не даже нужен — он не должен стоить дорого. На Буране же комп был и даже автоматическую посадку провел… Собственно, никто ведь не спорит, что отставание тогда было. Да, наручные часы "Электроника" тогда вполне себе продавались — вроде с 1973 года.

Фотографии-то похожие, судя по комментариям многие не осознают что это два изделия качественно разной сложности.

Блин. Ну сколько можно. Это два изделия разного назначения. Одно — для одноразового аппарата, а другое, более сложное — для многоразового. Самое интересное что первый аппарат показал гораздо большую экономичность и надежность и его модификации используются до сих пор, а вот второй приказал долго жить после аварий.

И вообще внутри больше похоже на нечто потребительское типа аудио-видео, чем на военку. А скобы-протекторы на передней панели напоминают… мебельные ручки на кухонном гарнитуре 70х, только покороче :).

КМК, механические часы от танка/самолёта поместились бы в эти габариты, обладали бы абсолютной радиационной стойкостью и обошлись бы дешевле.

ЗЫ: для первой стыковки использовали дальномер от танка.

Изначально стояли в центре внизу (Малышевский Союз Т-2), точно над ИУС. Потом переместились вверх влево. Работают только от внешней синхронихации (2Гц)

Их можно увидеть у примеру в московском Музее космонавтики (пр.Мира 111)

Да, по тексту — СБ были не на всех Союзах, их убирали после 11, вернули в первых космосах на ЛКИ (6 версия назвалась уже -Т)

Если хотите потестить часы, могу чуть рассказать — там есть внутренний автономный генератор и вход для внешних импульсов (точнее), отсюда и режимы работы ручной/автомат (это к вопросу по погрешностям и разным данным в документации). Секундомер двухрежимный (ручной/автомат), автомат приоритетен и используется для хронометража работы ДУ. Небольшая тонкость — выключение СКД приведет к остановке автомата секундомера только если есть признак «маневр»

ЗЫ: по микропроцессорам советская промышленность отставала, с этим можно смириться. Можно найти то, в чем она была передовой, и гордиться этим.

Интересно, много вопросов возникло:

- кроме как для показаний времени и будильника, для каких функций использовались данные часы?

- Что они запускали или измеряли?

- Если их выключить кнопкой ВКЛ, они все равно будут отсчитывать время или сбросятся?

- Они могут работать в вакууме? Герметичны? Какой рабочий диапазон температур и рассеиваемая мощность? Вибрационная стойкость у них, похоже, дебелая — все тяжелое приклеено намертво.

- Встречаются проводки на платах — это косяки разводки или так и должно быть?

Если их выключить кнопкой ВКЛ, они все равно будут отсчитывать время или сбросятся?Насколько я понимаю, этот тумблер относится только к секундомеру.

Они могут работать в вакууме?А что может им помешать это делать?

Герметичны?Планируется погружение в жидкости (платы залиты лаком)?

Встречаются проводки на платах — это косяки разводки или так и должно быть?Вполне нормальное явление для тех лет, кмк.

"А что может им помешать это делать?"

В вакууме многие материалы быстро деградируют. Но именно эти часы проектировались для работы в атмосфере; внутри кабины.

А что может им помешать это делать?

Отсутствие конвекции для охлаждения ( если они не герметичны)?

Сначала мы думали, что дальше разобрать часы, не отпаяв провода, не получится, однако затем поняли, что жгуты проводов были расположены таким образом, что платы можно развернуть на манер книги.

Помню, собрался поменять конденсаторы и потенциометры яркости и фокуса в осциллографе С1-94. Так вот оказалось, что его разобрать, не распаяв жгуты — невозможно.

«У плат есть ряды контактов по периметру, и провода припаяны к ним. Затем провода собирали в жгуты, обматывали пластиком и закрепляли на платах.»

Провода в жгуты собирали отдельно, девочки/женщины сидели в отдельном кабинете и на «плате» с кучей дырочками и «гвоздями» и по схеме наризали провода, зачищали и облуживали на концах, прокладывали с точки А в и маркировали, проверяли ОТК, обматывали пластиковой лентой(тут я думал будут применять фторопластовую или лакоткань), потом снова ОТК-прозвонка правильности… А потом отдельно монтажницы по тех карте припаивали отлаженные и проверенные платы к жгуту… Дальше опять ОТК, и проверка на стенде готового изделия…

«Преобразующий 24 В корабельного напряжения» Напряжение питания борт сети летательные и космических аппаратов СССР и России +27В(20 банок NiCd 1,35в в буфере). Все остальные не основные переменка ~ 36, 115, 220В 400Гц. Напряжение летательных аппаратов (самолеты, вертолеты, космические аппараты) США ~115в 400Гц…

«Можно было ожидать найти там простейший понижающий трансформатор. Однако источник питания построен по более сложной схеме, обеспечивающей электрическую изоляцию корабля и часов » В США и Еврое(они от них нахватались) там да ставится обычный трансформатор с ~115В 400Гц в нужное напряжение, дальше выпрямление… А как вы без импульсного БП с максимальным КПД «опустите» постоянку +27В(от +20 до +28В)?

А Гальваническая развязка получилось ну так… Если трансформатор поставить то не будет ее? И не факт что она есть- Корпус это может и общий минус… Тогда ее нет…

Ну и там не только +5В, явно там много напряжений как минимум 3-4… Что дальше и говорится +15в

Кварцевый кристалл выдаёт импульсы частотой 1 МГц.

При этом на кварце написано 08,83 что соответсвовало стандартному ряду 8083,3 кГц

«Печатная плата «Шаттла» более продвинутая, у неё больше двух слоёв, из-за чего чипы можно располагать на 50% плотнее.

В то время считалось, что СССР отстаёт от Запада в ИС-технологиях на 8-9 лет; это совпадает с тем, что видно на основе сравнения двух плат.»

Первое- многослойные платы в ЭВМ и у нас были… Плотность размещения чипов от количества слоев? Не в данном случае… Сравнивать Часы и ЭВМ…

Плюс пускай сравнит как выглядят платы 199х 200х годов того же Аирбаса и Боинга- те которые в самолетах стоят… Есть каналы на ютубе гре разбирают

всякое военное и не военное барахло… Удивятся однако :).

При этом на кварце написано 08,83 что соответсвовало стандартному ряду 8083,3 кГцНа верхнем торце резонатора выдавлено «1000 КГЦ» (видно на фотографии, где показана плата с кварцем целиком). 08.83 — это дата выпуска, что вполне согласуется с возрастом остальных компонентов.

«У плат есть ряды контактов по периметру, и провода припаяны к ним. Затем провода собирали в жгуты, обматывали пластиком и закрепляли на платах.»

Это просто творчество надмозга. В оригинале:

The boards have rows of pins along the sides, with wires soldered to these pins. These wires were gathered into bundles, wrapped in plastic, and then carefully laced into wiring harnesses that were tied to the boards.

"По краю плат шли ряды выводов (ножек); провода припаивались к ним. Эти провода были собраны в жгуты, обёрнутые в пластик, тщательно увязанные "сбруями", которые привязывались к платам."

Про последовательность сборки в источнике ничего не говорится и не намекается.

Эх схемку бы глянуть…

"Почему?"

Прибор разрабатывался, скорее всего, когда 1533 серии в наличии ещё не было, а 133 и 134 была. Быстродействие и экономичность не важно в этом случае.

"Переключить ТТЛ микросхему высокоэнергетической частицей невозможно."

Если так все просто, где процессоры с ttl для космоса? ;)

Five (5) technologies were tested for their susceptibility to both «hard» and «soft» failure mechanisms attributable to cosmic rays. Each of these types (low-power TTL, standard TTL, low-power Schottky, Schottky, and CMOS) exhibited differing degrees of susceptibility to single event upsets.Привет вам и от американцев из восьмидесятых, и от современных школьников. И хорошо если только вам, а не конструкторам этих часов тоже)

Более того, для аппарата Galileo из-за одиночных эффектов прямо перед запуском am2900 серию микросхем из ТТЛ срочно перепроектировали в совместимый КМОП-вариант, потому что у него как раз с ними проблем не было, а у ТТЛ были.

Не стоит распространять заблуждения.

В семидесятые годы, а сужу по промышленному оборудованию и ЕС ЭВМ 1033, в основном применялись 133 и 155 серии, если нужны были меньшие задержки на вентиль то 131 серия. Или ЭСЛ если уж совсем критично. Почему не применялись ТТЛШ вроде 555 или 1533 серий я х.з., на складах были и выписать для рацух в самом начале 80-х 82,83 годы то-же проблемой не было. Но в аппаратуре производства 70-х их не стояло.

один из читателей настаивает, что «стабилитрон это источник опорного напряжения и он сам по себе ничего не регулирует»Вполне стабилизирует, если потребителю достаточно, скажем, 30мА тока, массово используемый приём.

Спасибо за перевод, очень интересно и качественно.

Жаль, что нет желающих описать конструкцию на родном языке проектировщиков изделия (которое, КМК, ни разу не приводило к аварийному прекращению дорогих миссий, в отличие от новомодных микроконтроллерных потомков).

"Δ134ЛБ2А"..."Δ" используется на мелких чипах вместо «Л», чтобы не перепутать её с «П».Полагал, что "Δ" обозначал военную приёмку, но оказалось, «ТРЕУГОЛЬНИК- боится статики». Впрочем, монтажницы всё равно паяли гальванически развязанными низковольтными паяльниками и обязательно использовали заземлённый антистатический браслет.

Вполне стабилизирует, если потребителю достаточно, скажем, 30мА тока, массово используемый приём.С точки зрения потребителя источник опорного напряжения и линейный или шунтовый регулятор вообще принципиально ничем не различаются. Есть параметры нагрузочной способности и точности. Если первое большое, а второе маленькое — имеем регулятор. Если первое маленькое, а второе большое — источник опорного напряжения. Что при этом находится внутри, потребителя по большому счету не должно интересовать.

Рядом с ними – цилиндрический стабилитрон, регулирующий выходное напряжение

Само название полупроводникового прибора в Русской нотации, — «стабилитрон», должно уже донести тот факт, что он что-то стабилизирует, но отнюдь не регулирует! (Каким образом он должен регулировать? За счет изменения тока через него, да возможно ± 0,08 вольт!) Использовать в параметрическом стабилизаторе при нагрузках в 10..30 ма Д8181Г естественно можно. Но вот по этим параметрам: температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона — ±0,005 %/С,

временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±0,12 мкс, это был вполне себе прецизионный прибор для тех лет. И применен в данной конструкции исключительно в качестве источника опорного напряжения для одного из ОУ выполняющего роль компаратора напряжения.

(Каким образом он должен регулировать? За счет изменения тока через него, да возможно ± 0,08 вольт!)А каким образом линейный регулятор регулирует? Или шунтовый регулятор из ИОН, операционника и мощного транзистора? Стабилитрон как шунт-регулятоо постоянно используется для малых токов нагрузки. То есть я например не вижу разницы, подключен там дальше вход биполярного компаратора или питание КМОП-микросхемы с таким же током потребления, как у компаратора входной ток.

Разница между стабилитроном и условным TL431 только в точности и нагрузочной способности, ничего принципиального там нет.

А важен тот факт, что в статье, стабилитрон обозвали регулятором напряжения! Стабилитрон как ни крути — источник опорного напряжения, и абсолютно всё равно используется он в параметрических, линейных или импульсных стабилизаторах напряжения, обзывать ИОН регулятором — нонсенс, безграмотность если хотите.

Вот эту фразу

Рядом с ними – цилиндрический стабилитрон, регулирующий выходное напряжение

следует всего навсего переписать в виде:-

«Рядом с ними – цилиндрический стабилитрон, ЗАДАЮЩИЙ выходное напряжение» или как-то в этом духе.

обзывать ИОН регуляторомИсточник опорного напряжения — разновидность регуляторов напряжения, характеризующая высокой точностью и обычно, но не обязательно, малой нагрузочной способностью. Не вижу никаких проблем и противоречий.

Нонсенс — это докапываться до мелочей. Особенно — докапываться до переводчика, а не до автора текста. Если автор назвал стабилитрон регулятором и вас это не устраивает — поговорите с автором. Переписывать переводимый текст переводчику не следует ни при каких обстоятельствах.

Вопрос к переводчику, в таком случае!

Написав в статье «стабилитрон» переводчик заменил английский термин «зенеровский диод» на русский термин «стабилитрон»?

Или в оригинале так и написано «stabilitron»?

Но как быть если исходный текст содержит явную ошибку могущую привести к непоправимым последствиям если дословно следовать тексту оригинала?Примечание внизу страницы, о том, как сильно автор, по мнению переводчика, неправ. Без правки исходного текста.

Написав в статье «стабилитрон» переводчик заменил английский термин «зенеровский диод» на русский термин «стабилитрон»?Он еще, окаянный, русское слово «полупроводниковый двухполюсник» заменил вражеским словом «диод». Ну серьезно, вы сейчас до мышей докапываетесь, со стабилитроном и зенеровским (а на самом деле зинеровским, а не зенеровским) диодом — прямо эталон докапывания до мышей. Вы причем еще видимо не в курсе, что «диод Зенера» — это непопулярный, но вполне себе русскоязычный термин, который не является эквивалентом слова «стабилитрон», потому что стабилитроны бывают неполупроводниковые. Например, стабилитрон коронного разряда. А еще бывают полупроводниковые стабисторы, которые тоже разновидность стабилитронов, но они при этом не являются диодами Зенера.

Next to them, a bullet-shaped Zener diode sets the output voltage levelSets the output voltage level, Карл! «Задает».

Кажется абсурдным, что в часах используется несколько плат с большим количеством ТТЛ-чипов через десять лет после того, как в США начали выпускать цифровые наручные часы на одном чипе.Существовали авиационные бортовые компьютеры, состоящие из пакета небольших керамических плат с несколькими десятками бескорпусных микросхем на каждой, общий объём — порядка 200 см³. Видимо, изделия для космоса были жёстко ограничены по массе, но менее жёстко по объёму. А миниатюризированное изделие практически неремонтопригодно, только замена.

Производить изделие на одном чипе не всегда целесообразно, т.к. в отличие от наручных часов тираж микросхемы не милионный, а единичный. Кроме того, у единственной микросхемы надёжность может оказаться хуже, чем у подобного изделия, даже без учёта принятого в данной отрасли троирования.

А миниатюризированное изделие практически неремонтопригодно, только замена.Истории известен ровно один кейс изменения начинки беспилотного космического аппарата — миссии к «Хабблу». И даже тогда это был не ремонт, а замена блоков целиком. Во всех остальных случаях ремонтопригодность не является чем-то необходимым для эксплуатации беспилотных аппаратов в космосе. Да и пилотируемых тоже, потому что паяльную станцию ни на МКС, на на «Союзы» не потаскаешь с собой)

Да и пилотируемых тоже, потому что паяльную станцию ни на МКС, на на «Союзы» не потаскаешь с собой)

Я на 100% уверен, что чем паять на МКС есть.

При необходимости космонавты на МКС могут доработать напильником детали, полученные с Земли, поскольку у них есть мастерская со всем необходимым оборудованием для доводки деталей, которые могли попасть на станцию в неполном комплекте или с немного другими свойствами, чем это планировалось изначально.

На борту есть гайки, болты, кронштейны и даже паяльник, работе с которым обучают отправляющихся на станцию.

zondnews.ru/news/V-khozyaystve-na-MKS-est-napilniki-i-payalniki/5194

Во всех остальных случаях ремонтопригодность не является чем-то необходимым для эксплуатации беспилотных аппаратов в космосе. Да и пилотируемых тожеКонечно, но по дороге на Марс ремонтопригодность всё же может пригодиться.

Впрочем, основным пособием по выживанию на Марсе для меня является книга Энди Вейра «Марсианин».

Достаться может не всем сразу, к тому же у людей нет тиристорного эффекта, зато какая-никакая регенерация есть. Ну и чистили крышу реакторного зала в Чернобыле не компьютеры.

Сценарий зерг-раш возможен. Научатся индусы делать космические корабли по цене микроавтобуса, why not. Но почему вы считаете, что он самый эффективный? По земной поверхности, например, выгоднее (и надёжнее) перемещаться в больших, дорогих и надежных транспортных средствах.

Их же, подросших, можно использовать для сборки корабля из материалов, забрасываемых на орбиту рейлганами.

Ну и чистили крышу реакторного зала в Чернобыле не компьютеры.А чистку реакторного зала планировали за 10 лет до события? Не знал, не знал…

</sarcasm off>

Сомнений в том, что если обычную, «бытовую» модель какого-нибудь Ryzen'а отправить в космос, то она там долго не протянет — нету. А вот специально спроектированная версия — может быть много более живучей, чем человек. Просто, как бы, времени не было такие штуки делать, когда реактор взорвался.

На Фукусиме уже роботы в самых опасных местах применялись…

Сомнений в том, что если обычную, «бытовую» модель какого-нибудь Ryzen'а отправить в космос, то она там долго не протянет — нету.Зря, кстати, у вас нет в этом сомнений. Легко может статься, что подобный процессор протянет в космосе до отказа намного дольше, чем любой человек.

А вот специально спроектированная версия — может быть много более живучей, чем человек. Просто, как бы, времени не было такие штуки делать, когда реактор взорвался.Вы серьезно верите, что до 1986 года в СССР не было радстойких микросхем?

Потроха «специзделий» в районе 1980 года по составу были очень похоже на представленные в статье.И как этот факт что-то говорит о радиационной стойкости микросхем, производимых в СССР к 1986 году?

к 1986 году должна уже была быть 1805 серия на КНСЧтобы микросхема добралась до изделия, она должна получить разрешение на применение, а это делалось очень не быстро. И дело тут не только в бюрократии и нежелании военпредов — помимо стойкости к внешним воздействиям необходимо иметь показатели надежности, а их быстро не получить.

Вы серьезно верите, что до 1986 года в СССР не было радстойких микросхем?Радстойкие микросхемы сами по себе куски ТВЭЛов не уберут. А радстойких универсальных роботов — не было.

Хотя, кстати, штатно же в РБМК они менялись «нагорячую», без остановки реактора — но эти машинки после взрыва как-то не очень работоспособны были…

Меня несколько удивляет толщина корпуса. Он же съедает драгоценный вес полезной нагрузки. Нельзя ли было сделать его потоньше и полегче?

twitter.com/kenshirriff/status/1226199411270676481

Разбираем цифровые часы с космического корабля «Союз»