Comments 114

и что делать чтоб спасти леса от засухи?

сделать ГМО деревья, устойчивые к засухе)

для этих деревьев ничего уже не сделать

Чистить сухостой.

Испарения воды и забор воды из почвы у мертвых деревьев больше, чем у здоровых. Там капилярная физика остается. А химия связывания воды в живых клетках мертвым деревом не сохраняется, а вода просто испаряется.

Кроме того, Сухостой способствует потерям влаги в почве и гибели почвенной экосистемы (бактерии, грыбы, лишайники...).

Кроме того повышается выделение парниковых газов, что способствует локальному повышению тепературы ещё больше.

Выход один: активно вырубать сухостой и садить быстрорастущие деревья южных сортов.

Испарения воды и забор воды из почвы у мертвых деревьев больше, чем у здоровых. Там капилярная физика остается. А химия связывания воды в живых клетках мертвым деревом не сохраняется, а вода просто испаряется.

Кроме того, Сухостой способствует потерям влаги в почве и гибели почвенной экосистемы (бактерии, грыбы, лишайники...).

Кроме того повышается выделение парниковых газов, что способствует локальному повышению тепературы ещё больше.

Выход один: активно вырубать сухостой и садить быстрорастущие деревья южных сортов.

Можно ещё поделить всё на гектары и заселить туда людей, кровно заинтересованных в пожарной безопасности и биологической продуктивности своего леса. Индивидуальные пруды с водой каждому участку откопать, скважины или конденсаторы воды из воздуха задействовать.

Тогда сухостой станет жителям дешёвыми дровами, а зола от них и органич. отходы людей послужат удобрением живым деревьям.

Тогда сухостой станет жителям дешёвыми дровами, а зола от них и органич. отходы людей послужат удобрением живым деревьям.

И чем люди будут там заниматься в свободное время от сжигания дешевых дров?

Охраной леса от браконьеров, удалённой работой. Ранним оповещением о пожарах. Строительством из сухостоя по технологии глиночурки.

Любое млекопитающее, вплоть до необученного медведя, «заточено» подрабатывать симбионтом леса.

Выделять углекислый газ, мочевину и т.д. на/под деревья, получать от них кислород и биомассу, вплоть до «молодильных яблок».

Сакральной ботаникой займутся, если всё вышеперечисленное надоест :)

Любое млекопитающее, вплоть до необученного медведя, «заточено» подрабатывать симбионтом леса.

Выделять углекислый газ, мочевину и т.д. на/под деревья, получать от них кислород и биомассу, вплоть до «молодильных яблок».

Сакральной ботаникой займутся, если всё вышеперечисленное надоест :)

В списке не хватает вегетарианства и смузи. Вообще-то это работа лесников следить за порядком в лесу. Работу должны делать специально обученные профессионалы. Сомневаюсь, что непрофессионал сможет в жуке или бабочке определить появление опасного лесного вредителя и дать сигнал к принятию мер на раннем этапе его распространения. Непрофессионал если и заметит, то только чтобы добавить новую фотку в инстам.

Живые деревья испаряют большой площадью листвы. Чем испаряет сухостой?

На жизнь бактерий и лишайников смерть дерева особо не влияет. С грибами ситуация двузначна. Микоризные будут погибать, дереворазрушающие — пировать.

И у лесных деревьев нет понятия «сорт». Можно сказать вид, правильнее — порода.

На жизнь бактерий и лишайников смерть дерева особо не влияет. С грибами ситуация двузначна. Микоризные будут погибать, дереворазрушающие — пировать.

И у лесных деревьев нет понятия «сорт». Можно сказать вид, правильнее — порода.

Физика капиляров работает одинаково что у живых, что у мертвых. И вся вода поднявшаяся по капилярам испарится. Но живое дерево сохраняет воду длительное время выравнивая капилярное давление и уменьшая потери влаги.

Грибы развиваются в основном при температурах до 25 градусов и отличном увлажнении. Бактерии в засуху потдерживают деревья но и они в длительной перспективе гибнут.

Имелись ввиду виды деревьев, по сорту(от слова «сортировать» — разбивать на группы согласно выбранных характеристик) устойчивые к жарким/сухим климатическим условиям юга. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82

Порода есть у жеребцов и у древесины.

Грибы развиваются в основном при температурах до 25 градусов и отличном увлажнении. Бактерии в засуху потдерживают деревья но и они в длительной перспективе гибнут.

Имелись ввиду виды деревьев, по сорту(от слова «сортировать» — разбивать на группы согласно выбранных характеристик) устойчивые к жарким/сухим климатическим условиям юга. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82

Порода есть у жеребцов и у древесины.

Деревья поднимают влагу из почвы не за счет капиллярного эффекта, а за счет осмоса. Мертвое дерево осмотического давления уже не создает.

Природа в случае Калифорнии сама чистит сухостой -лесными пожарами.

Так что да, если жители агломерации Сан-Анжелеса не хотят задыхаться от дыма, то лучше бы сухостой массово выпилить и вывезти.

Природа в случае Калифорнии сама чистит сухостой -лесными пожарами.

Так что да, если жители агломерации Сан-Анжелеса не хотят задыхаться от дыма, то лучше бы сухостой массово выпилить и вывезти.

Подъём воды у живых деревьев работает, как уже написали, совсем не тем способом, что Вы написали. Физика капилляров поднимет метра на 3 воду и всё, дальше вода не идёт. И даже если волшебным образом вода поднимется на протяжение всего ствола, то ЧЕМ она будет испаряться? Разница между площадью ствола и ветвей и площадью листвы (хвои) огромна.

Бактерии поддерживают деревья в засуху? Можно где почитать про это?

По засухоустойчивости выделяют группы, не сорта. Понятие сорта в л/х используется для характеристики заготовленной древесины.

Бактерии поддерживают деревья в засуху? Можно где почитать про это?

По засухоустойчивости выделяют группы, не сорта. Понятие сорта в л/х используется для характеристики заготовленной древесины.

Подъём воды работает за счет капилярного эффекта, а поглощение воды и повышение давления в корневой системе создаётся осмотическим. Вода может капилярами подняться на очень большую высоту до 100м, все зависит от толщины и смачиваемости капиляра.

https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action#/media/File:2014.06.17_Water_height_capillary.jpg

Большая часть листьев/иголок остается на сухом дереве, особенно если дерево умерло. Место крепления листа осмотическая мембрана. Если листва сбрасывается естественным образом эта мембрана закрывается и лист отпадает засчет разницы давления в стволе и на мембране. Если же дерево умирает — мебрана открывается чтобы максимально брать питание и лист не сбрасывается, а пересыхает вместе с деревом. Со временем его ветер отламывает от ветви, но это происходит даже не обязательно по месту крепления. А капиляры остаются открытыми и активно отдают воду.

По сортам не парьте мозг, смотрите:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#.D0.A1.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0

https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action#/media/File:2014.06.17_Water_height_capillary.jpg

Большая часть листьев/иголок остается на сухом дереве, особенно если дерево умерло. Место крепления листа осмотическая мембрана. Если листва сбрасывается естественным образом эта мембрана закрывается и лист отпадает засчет разницы давления в стволе и на мембране. Если же дерево умирает — мебрана открывается чтобы максимально брать питание и лист не сбрасывается, а пересыхает вместе с деревом. Со временем его ветер отламывает от ветви, но это происходит даже не обязательно по месту крепления. А капиляры остаются открытыми и активно отдают воду.

По сортам не парьте мозг, смотрите:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#.D0.A1.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0

Ещё раз повторю: в лесном хозяйстве и лесной науке не используют понятие СОРТ деревьев. Есть сорт лесоматериалов или пиломатериалов. Википедию можете как довод приводить школьникам. Лисья и хвоя могут оставаться непродолжительное время если дерево погибло достаточно быстро, как пример фото в статье. Провисят они не больше года, если ветра не будет. А если дерево погибает медленно, то постепенно ещё живое дерево теряет листву/хвою. Так чем сухостой будет испарять? Стволом и ветвями больше чем всей листвой?

И как бактерии поддерживают деревья в засуху?

И как бактерии поддерживают деревья в засуху?

Вроде Вы сами вначале ответили на свои вопросы, Заданные в конце.

Это про бактерии…

http://www.washington.edu/news/2016/09/19/microbes-help-plants-survive-in-severe-drought/

https://books.google.com.ua/books?id=OLPWCwAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=The+bacteria+help+plants+survive+during+droughts&source=bl&ots=Vw-Dyy8c0U&sig=OE7-NlRvibtrLeZ32c83U_SuamE&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjJg4Oi6LzQAhVCkywKHSaXAGQQ6AEISTAF#v=onepage&q=The%20bacteria%20help%20plants%20survive%20during%20droughts&f=false

Это про бактерии…

http://www.washington.edu/news/2016/09/19/microbes-help-plants-survive-in-severe-drought/

https://books.google.com.ua/books?id=OLPWCwAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=The+bacteria+help+plants+survive+during+droughts&source=bl&ots=Vw-Dyy8c0U&sig=OE7-NlRvibtrLeZ32c83U_SuamE&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjJg4Oi6LzQAhVCkywKHSaXAGQQ6AEISTAF#v=onepage&q=The%20bacteria%20help%20plants%20survive%20during%20droughts&f=false

Ссылки это отлично, ещё бы про лес что-нибудь, а то всё огороды. А тот факт, что бактерии образуют гумусовые вещества и дают питание растениям ни для кого особо не является секретом, выделять при этом что они поддерживают деревья именно в засуху ну не очень логично. Они и без засухи делают всё тоже самое.

СУХИЕ листья не испаряют ничего. Сухостойное дерево оно СУХОЕ, нет в нём воды для испарения. Откуда вообще эта чушь что сухостой испаряет больше живого дерева?

СУХИЕ листья не испаряют ничего. Сухостойное дерево оно СУХОЕ, нет в нём воды для испарения. Откуда вообще эта чушь что сухостой испаряет больше живого дерева?

Если вода поднимается по капиллярам, те находится внутри дерева, тогда сухая древесина в лесу на самом деле мокрая (особенно с учетом вашего утверждения что сухие деревья забирают воды даже больше)? И иголки с листьями были бы влажные, вплоть до момента осыпания, не?

Что то я не припомню в них обильного наличия влаги.

Что то я не припомню в них обильного наличия влаги.

blik13 совершенно прав.

Он достаточно хорошо все описал, подтверждаю, как человек, имевший отношение к ботанике… лет двадцать подряд. И про испарение, и про принятую терминологию.

Сорта — понятие, принятое либо в культурном растениеводстве, (пример «мягкие сорта пшеницы»), либо в лесной промышленности (пример «древесина первого сорта»). По вашей ссылке видно, что речь идет как раз о культурном сорте (второй «сорт» — это вообще анекдот какой-то. Найден в одном экземпляре в питомнике. Продолжает расти там же.). В лесном хозяйстве принят термин «порода» дерева. В биологии — виды, или в более общем случае таксоны.

Он достаточно хорошо все описал, подтверждаю, как человек, имевший отношение к ботанике… лет двадцать подряд. И про испарение, и про принятую терминологию.

Сорта — понятие, принятое либо в культурном растениеводстве, (пример «мягкие сорта пшеницы»), либо в лесной промышленности (пример «древесина первого сорта»). По вашей ссылке видно, что речь идет как раз о культурном сорте (второй «сорт» — это вообще анекдот какой-то. Найден в одном экземпляре в питомнике. Продолжает расти там же.). В лесном хозяйстве принят термин «порода» дерева. В биологии — виды, или в более общем случае таксоны.

Печально как-то. Неужели мы наблюдаем формирование новой пустыни? Понятно что не сразу, да и тренд может быть среднесрочным, но сам факт гибели деревьем тоже меняет микроклимат.

Посмотрел на гугло картах, реально сильно много мертвых деревьев.

Посмотрел на гугло картах, реально сильно много мертвых деревьев.

Просто нужно смотреть что растёт южнее и сажать те породы.

Сейчас южная граница сплошного распространения ели тоже ползёт вверх. За последние лет 10-15 Беларусь потеряла большие площади ельников по их южной границе. Сажаем сосновые насаждения.

Сейчас южная граница сплошного распространения ели тоже ползёт вверх. За последние лет 10-15 Беларусь потеряла большие площади ельников по их южной границе. Сажаем сосновые насаждения.

Когда то читал что высаживать деревья тоже нужно с умом, чтобы одновременно и леса эффективно поглащали CO2(ведь разные сорта деревьев делают это с разной интенсивностью), так еж есть риски с эрозией почв и общей экосистемой. Я подробностей из статьи не помню и быстро на гуглить ее не вышло, но там привоились конкретные примеры масштабных и вредных лесопосадок.

На поглощение СО2 точно не смотрят. Смотрят что в данных конкретных условиях будет лучше расти с учётом экономической целесообразности (что выгоднее). При этом крайне осторожно относятся к «иноземным видам». С эрозией проблема есть, когда леса нет. А если лес есть (какой угодно), проблемы с эрозией уходят. Проблемы с экосистемой могут возникать если сажать интродуцированные виды без оценки возможного воздействия на эту экосистему.

Более-менее зрелые леса CO2 не поглощают. Сколько живое дерево поглотило, когда росло — столько и вернёт, когда умрёт и сгниёт.

Дело же не в повышенной температуре, а в сухости.

А регулярно поливать весь лес — накладно.

А регулярно поливать весь лес — накладно.

За последние лет 10-15 Беларусь потеряла большие площади ельников по их южной границе.Тоже типограф?

Сначала общее ослабление от снижения уровня грунтовки, а потом уже всяческие напасти, в том числе типограф. У нас сейчас по югу типограф полез на сосняки, что для него вообще не характерно. И причина аналогичная, несколько лет жарища, всё сохнет, по долгомошникам в тапочках ходить можно, деревья очень сильно ослаблены и не могут бороться.

Недавно заходил на местный беларуский рыболовный интернет-форум в ветку налима. Эта рыбка любит холодную воду, нерестится и активно питается зимой. Но так как зим, которые были раньше, фактически не стало — то и налим где исчез, а где просто обмельчал до неприличных размеров. Изменение флоры и фауны под влиянием изменения климата — неизбежный процесс.

На северах есть такая примета: как до какой речки дотянут автомобильную дорогу, так в ней рыба сразу исчезает, или мельчает до неприличных размеров. Тоже, наверное, глобальное потепление виновато.

Налима мало кто ловит у нас в Беларуси, численность его ни как не связана с рыболовами. Гораздо больше вылавливается других видов рыб, но на размер и их и численность это ни как не влияет.

Может быть, и мало ловят.

Но что активный лов не влияет на размер и численность — в этом позвольте усомниться.

Полез смотреть, что про налима пишут в той же вики, все же я не ихтиолог.

По всей Европе где исчез, где редкий и угрожаемый. Но обитает при этом в том числе в Словении, Чехии, Венгрии, Северной Италии (бассейн По). Гмм… Нет, не климат тому виной. В Словении теплее, чем в Беларуси. Вики пишет про эвтрофикацию — в это поверю охотно.

Для меня хорошим показателем потепления стало бы, к примеру, восстановление ареала чилима, плоды которого в ископаемом виде я находил в торфах Оршинского мха в Тверской области, и который в настоящее время практически не встречается севернее Оки, да и на ней крайне редок. Насколько я его понимаю, эвтрофикация (вообще-то бич современных водоемов) ему как раз в значительной степени по барабану, а вот на нехватку тепла он реагирует довольно остро. Но чилим что-то не спешит восстанавливать утраченные позиции…

Но что активный лов не влияет на размер и численность — в этом позвольте усомниться.

Полез смотреть, что про налима пишут в той же вики, все же я не ихтиолог.

По всей Европе где исчез, где редкий и угрожаемый. Но обитает при этом в том числе в Словении, Чехии, Венгрии, Северной Италии (бассейн По). Гмм… Нет, не климат тому виной. В Словении теплее, чем в Беларуси. Вики пишет про эвтрофикацию — в это поверю охотно.

Для меня хорошим показателем потепления стало бы, к примеру, восстановление ареала чилима, плоды которого в ископаемом виде я находил в торфах Оршинского мха в Тверской области, и который в настоящее время практически не встречается севернее Оки, да и на ней крайне редок. Насколько я его понимаю, эвтрофикация (вообще-то бич современных водоемов) ему как раз в значительной степени по барабану, а вот на нехватку тепла он реагирует довольно остро. Но чилим что-то не спешит восстанавливать утраченные позиции…

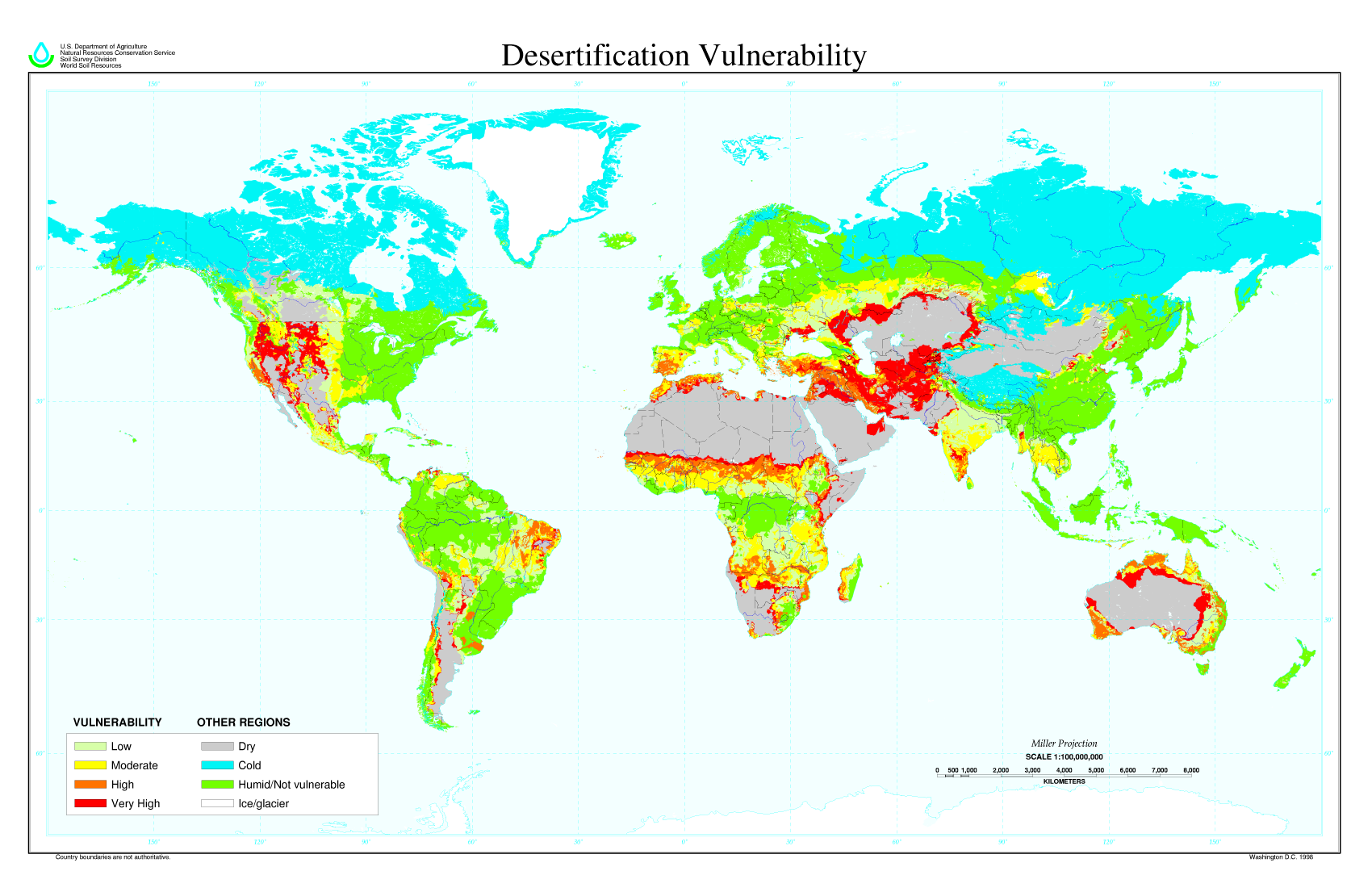

Почему же новой? Просто старые нижнекалифорнийская и/или сонора, расположенные на юге и к югу от калифорнии, понемногу ползут на север.

Кто подскажет — сухостой может быть использован в хозяйстве как материал?

Как дрова наверное может, только в Калифорнии наверное никому такое количество не нужно, а далеко куда-то везти скорей всего дорого будет

Это я к чему — раз выделяют недостаточно средств на уборку сухостоя, может продавать его всяким лесопилкам?

Как дрова наверное может, только в Калифорнии наверное никому такое количество не нужно, а далеко куда-то везти скорей всего дорого будет

Это я к чему — раз выделяют недостаточно средств на уборку сухостоя, может продавать его всяким лесопилкам?

Использовать можно. Но убирать нужно достаточно быстро. Тут нужно смотреть как сильно теряет механические свойства древесина той или иной породы со временем.

Неудобно — да. Но вполне возможно и реально, причём без значительного повреждения оставшейся части. Вопрос в экономической оправданности. Но здесь будет целесообразно с точки зрения пожарной безопасности.

Возможно, «подчистую» в районах, с большим процентом гибели как раз и вариант. Оставшиеся деревья все равно скоро ждет та же участь. Так и сажать новые будет удобнее.

А почему нет? Мебель, музыкальные инструменты, стройка — везде нужна именно сухая древесина. А потом, может, и молодняк на место посадить удастся.

Калифорния всегда была полупустыней, просто сейчас ещё подсушило, надо им более стойкие деревья подыскивать.

Сьерра-Невада это горы, совсем другой климат чем в равнинной Калифорнии, там достаточно высоко, прохладно и высокая влажность из-за океанских муссонов, ни разу не пустыня. Там растут в основном хвойные породы — сосна, ель и уникальная секвойя. Вот на восточных склонах, которые к Неваде обращены — там да, песок, камень и кактусы.

Гибнут сосны и намного ближе например:

Пример2

Сегодня на месте странного мора работают биологи и специалисты лесного хозяйства Новороссийска и края, но, по словам экспертов, выяснение причин — дело не одной недели, ведь дерево не может сказать, что у него болит. Среди обсуждаемых причин — прошлогодняя жара и повреждение дерева вредителями. Например, в условиях, когда сосна является монокультурой, эта порода во многих местах сильно повреждается сосновой огневкой. Также причиной может быть неблагоприятная экологическая обстановка, всемирное потепление или деятельность человека. Но это пока предположения, что произошло в действительности, выяснят эксперты.

Пример2

В окрестностях Севастополя массово засыхает лес. Гибнут реликтовые виды — сосна крымская и сосна Станкевича. Общая площадь засыхающих лесов составляет около 400 гектаров. Срочной вырубки требует 68 гектаров леса

Вы сравнили, конечно, 3 миллиона га в Калифорнии с 400 га под Севастополем.

Глобальное потепление часто связывают с процессами, которые происходят в мировом океане: Эль — Ниньо и др. Так что не известно, на сколько сильно поможет сокращение выбросов СО2

В новых климатических условиях продолжительные сезоны жары стали нормальным явлением. Из-за этого требуется кардинально увеличить расходы на защиту леса от пожаров, в том числе на прокладку просек, защиту водосбора и восстановление леса.

— восстанавливать — зачем? если это и правда климат долгосрочный меняется, то сажать нужно растения к нему подходящие, кактусы там всякие или более засухостойкие деревья.

К справедливости сказать, американцы первые кто ответственен за выбросы СО2. Даже китайская глобальная фабрика работает обеспечивая их уровень жизни.

У кого-то глобальное потепление, а у кого-то за окном -20 летом. Распределить бы более равномерно тепло по планете.

Может таки короед — главный вредитель?

Да вот я тоже на эти строчки покосился с подозрением.

Но для менее гадательного ответа надо понимать общую обстановку, а ее-то как раз мы и не знаем.

Но для менее гадательного ответа надо понимать общую обстановку, а ее-то как раз мы и не знаем.

Вредители поражают ослабленные и поврежденные деревья. Если у дерева с защитными функциями все нормально, то вредитель и не заселится.

Не так однозначно.

Например, сосновые лубоеды, большой и малый, во взрослом состоянии питаются древесиной молодых веточек сосны. Там попросту не хватает смолы, чтобы залить вредителя. В результате крона редеет, становится ажурной, и через пару лет такого вторичного питания дерево уже дозревает до заселения личинками.

Тут надо смотреть ситуацию в целом. Что за лес, каково его происхождение. Естественный или посадки. Какой состав. Какое поколение после площадного нарушения. Там много, много факторов, и все могут влиять.

Американцы на примере Йеллоустона вычислили вековые пожарные циклы (в широком применении этой теории я вижу некоторые подводные камни).

Смирнова на примере преимущественно горных лесов вывела ветровальную динамику в масштабе окна вывала: чтобы дойти до этой стадии, лесу требуется несколько веков. Есть подозрения, что в равнинных лесах подобная динамика имеет масштаб не окна вывала одного дерева, а выдела.

На разных стадиях сукцессии вполне возможны самые разные спецэффекты, в том числе вспышки численности вредителей — или, если хотите, повышенная пожароопасность. Чем большую площадь занимает одна сукцессионная стадия, тем масштабнее получается спецэффект. Пожары 1972-го, 2000-го и 2010-го годов — один из примеров: выгорали леса, дожившие до определенной стадии сукцессии, проблема оказалась в том, что этих лесов было уж слишком много. Поскольку слишком много рубили на этих территориях в 30-е — 60-е годы, а взамен еще и сажали загущенные хвойные культуры, готовя дровишки для новых пожаров. Заодно и типографу поляну накрыли.

Плюну ядом: после пожаров 2010-го года восторженные волонтеры принялись радостно сажать все те же загущенные сосняки. Ждем подарочков во второй половине столетия.

Например, сосновые лубоеды, большой и малый, во взрослом состоянии питаются древесиной молодых веточек сосны. Там попросту не хватает смолы, чтобы залить вредителя. В результате крона редеет, становится ажурной, и через пару лет такого вторичного питания дерево уже дозревает до заселения личинками.

Тут надо смотреть ситуацию в целом. Что за лес, каково его происхождение. Естественный или посадки. Какой состав. Какое поколение после площадного нарушения. Там много, много факторов, и все могут влиять.

Американцы на примере Йеллоустона вычислили вековые пожарные циклы (в широком применении этой теории я вижу некоторые подводные камни).

Смирнова на примере преимущественно горных лесов вывела ветровальную динамику в масштабе окна вывала: чтобы дойти до этой стадии, лесу требуется несколько веков. Есть подозрения, что в равнинных лесах подобная динамика имеет масштаб не окна вывала одного дерева, а выдела.

На разных стадиях сукцессии вполне возможны самые разные спецэффекты, в том числе вспышки численности вредителей — или, если хотите, повышенная пожароопасность. Чем большую площадь занимает одна сукцессионная стадия, тем масштабнее получается спецэффект. Пожары 1972-го, 2000-го и 2010-го годов — один из примеров: выгорали леса, дожившие до определенной стадии сукцессии, проблема оказалась в том, что этих лесов было уж слишком много. Поскольку слишком много рубили на этих территориях в 30-е — 60-е годы, а взамен еще и сажали загущенные хвойные культуры, готовя дровишки для новых пожаров. Заодно и типографу поляну накрыли.

Плюну ядом: после пожаров 2010-го года восторженные волонтеры принялись радостно сажать все те же загущенные сосняки. Ждем подарочков во второй половине столетия.

Если вы про пожары в средней полосе России в 2010 году, то основная причина как раз в том, что на тот момент уже 20 лет как были заброшены работы по мелиорации и лесное хозяйство было в полном упадке. Заросли защитные полосы, за состоянием массивов практически не следили. Так что дело не в посадках хвойных пород, а в 20 годах запустения.

И ваш плевок ядом -мимо кассы отчасти. Да, волонтеров надо было организовать и выдавать инструкции куда что лучше сажать. Но «подарочки» случатся снова не из-за волонтеров а из-за того, что опять никто не будет следить за состоянием леса. Следить не просто в смысле мониторинга, а и в смысле активной работы по поддержанию.

И ваш плевок ядом -мимо кассы отчасти. Да, волонтеров надо было организовать и выдавать инструкции куда что лучше сажать. Но «подарочки» случатся снова не из-за волонтеров а из-за того, что опять никто не будет следить за состоянием леса. Следить не просто в смысле мониторинга, а и в смысле активной работы по поддержанию.

Я про пожары в средней полосе России в 2010, 2000 и 1972 году. Уж если в 72-году лесное хозяйство было в упадке, то времени его расцвета просто не было. Один упадок с конца плейстоцена до наших дней.

Мелиорация в средней полосе традиционно используется для осушения лесных угодий. То есть для придания им в качестве побочного эффекта большей пожароопасности. Хуже того, по-другому не умеют.

То есть, когда после 2010 года было дано поручение об обводнении осушенных болот, помните такое, да? Так вот эти люди во исполнение поручения об обводнении стали реконструировать изрядно заросшую сеть мелиоративных канав. Чистить, углублять, плотины бобровые срывать — вот это все.

С волонтерами такая же беда: они, разумеется, консультировались в лесхозах, да и саженцы там закупали. Просто кроме сосновых посадок по распашке, лесхозы им ничего не смогли предложить. Не умеют, или не захотели морочиться. Скорее первое. Посадок лиственных пород в Московской области я не видел ни разу (да и вообще от лесхозов видел пару раз в жизни, в Тульской дубы сажать пытались… Лучше бы не мучили растения, честно говоря).

Но вы меня не поняли.

Можно говорить о надежности пожарного надзора, о правилах пожбезопасности — но деревянные дома горели и гореть будут. При большой выборке это вопрос сугубо статистический. Лес от дома в этом плане не отличается ничем, тем более при отечественных традициях обращения с огнем. Защитные полосы… вы их хоть раз видели? Это распашка в полтора метра шириной. В сухую погоду даже низовой пожар ее перескочит искрами, а уж верховому это как слону дробина. Единственное, что можно сделать в этом случае — это чередовать хвойные посадки с участками естественного возобновления. В средней полосе это, как правило, береза: поджечь березняк даже в сухую погоду задача не весьма тривиальная. Но тут проблема: береза дает плохую древесину, много подгнившей, в основном на дрова. А сто процентов лесной площади нужно использовать в качестве источника деловой древесины. Главное пользование, ага. Поэтому сажаем сосну где возможно, а где сосне совсем плохо — ель. Желательно на ста процентах площади вырубок.

Если, возвращаясь к аналогии, деревянные дома ставить вплотную друг к другу, раньше или позже получим выгоревший город. Со стопроцентной вероятностью. Даже МЧСовский ИЛ-76П не поможет, в 2010-м и не помог.

Мелиорация в средней полосе традиционно используется для осушения лесных угодий. То есть для придания им в качестве побочного эффекта большей пожароопасности. Хуже того, по-другому не умеют.

То есть, когда после 2010 года было дано поручение об обводнении осушенных болот, помните такое, да? Так вот эти люди во исполнение поручения об обводнении стали реконструировать изрядно заросшую сеть мелиоративных канав. Чистить, углублять, плотины бобровые срывать — вот это все.

С волонтерами такая же беда: они, разумеется, консультировались в лесхозах, да и саженцы там закупали. Просто кроме сосновых посадок по распашке, лесхозы им ничего не смогли предложить. Не умеют, или не захотели морочиться. Скорее первое. Посадок лиственных пород в Московской области я не видел ни разу (да и вообще от лесхозов видел пару раз в жизни, в Тульской дубы сажать пытались… Лучше бы не мучили растения, честно говоря).

Но вы меня не поняли.

Можно говорить о надежности пожарного надзора, о правилах пожбезопасности — но деревянные дома горели и гореть будут. При большой выборке это вопрос сугубо статистический. Лес от дома в этом плане не отличается ничем, тем более при отечественных традициях обращения с огнем. Защитные полосы… вы их хоть раз видели? Это распашка в полтора метра шириной. В сухую погоду даже низовой пожар ее перескочит искрами, а уж верховому это как слону дробина. Единственное, что можно сделать в этом случае — это чередовать хвойные посадки с участками естественного возобновления. В средней полосе это, как правило, береза: поджечь березняк даже в сухую погоду задача не весьма тривиальная. Но тут проблема: береза дает плохую древесину, много подгнившей, в основном на дрова. А сто процентов лесной площади нужно использовать в качестве источника деловой древесины. Главное пользование, ага. Поэтому сажаем сосну где возможно, а где сосне совсем плохо — ель. Желательно на ста процентах площади вырубок.

Если, возвращаясь к аналогии, деревянные дома ставить вплотную друг к другу, раньше или позже получим выгоревший город. Со стопроцентной вероятностью. Даже МЧСовский ИЛ-76П не поможет, в 2010-м и не помог.

В Татарстане в период последействия «сталинского плана преобразования природы» сажали смешанные лесополосы — лиственницу и жёлтую акацию.

У первой настолько плотный и влажный опад, что низовые пожары самозатухают.

«У сосны… постпирогенная выживаемость ниже, что обусловлено характером напочвенных горючих материалов.»

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29282

У первой настолько плотный и влажный опад, что низовые пожары самозатухают.

«У сосны… постпирогенная выживаемость ниже, что обусловлено характером напочвенных горючих материалов.»

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29282

Я неоднократно наблюдал ситуацию, когда низовой пожар, целиком прошедший средневозрастные сосновые посадки, останавливался на границе с естественно возобновившимся березняком того же возраста. Поскольку в посадках напочвенный покров практически исключительно опавшая хвоя и сухие ветки, а в березняке нормальная живая трава. Характер напочвенных горючих материалов, да.

Кстати да, лесозащитные полосы я как-то не учел, когда писал про отсутствие посадок лиственных пород. А ведь даже видел своими глазами. И в Каменной степи был, хотя и проездом. Но это отдельная песня, к собственно лесному хозяйству имеющая весьма косвенное отношение.

Кстати да, лесозащитные полосы я как-то не учел, когда писал про отсутствие посадок лиственных пород. А ведь даже видел своими глазами. И в Каменной степи был, хотя и проездом. Но это отдельная песня, к собственно лесному хозяйству имеющая весьма косвенное отношение.

Только в Калифорнии полностью выгорело 12,1 тыс. гектаров леса. Эвакуировано 80 000 человек, а всего на юго-западе США площадь пожаров превысила 48,6 тыс. гектаров.

В Сибири сгорают миллионы гектаров, половина Байкала сгорело в прошлом году — властям плевать!

В Сибири сохнут кедры.

В Украине повсеместно вижу омелу, которая за пару лет убивает дерево.

Чем меньше будет деревьев, тем больше будет влияние потепления и еще больше будет сокращаться количество деревьев, рекурсия однако.

Еще бы что-нибудь эффективное придумать для уничтожения океанских водорослей, и получится прекрасный и тихий апокалипсис — большая часть людей просто задохнётся. А оставшиеся несколько тысяч одичают за сотню-другую лет. И еще через 10 000 лет их останки будут изучаться потомками. Появятся интересные теории о том, что люди произошли от обезьян (вот посмотрите на эти останки — это же явно обезьяны). Будут поражаться дикости поклонения богам: атом — бог войны и света, авто — бог движения, комп — бог разума. Ну и заниматься другой ерундой, попутно убивая восстановившуюся природу.

Наилучшая модель противодействия такому сценарию — 1-2 гектара на семью с обязательным условием поддерживать не менее 500 деревьев и видовое разнообразие от 200 сортов для трав, кустов, деревьев. С личной ответственностью семьи и крутыми плюшками на первых порах, к примеру, от налогов освободить.

В Украине повсеместно вижу омелу, которая за пару лет убивает дерево.

Чем меньше будет деревьев, тем больше будет влияние потепления и еще больше будет сокращаться количество деревьев, рекурсия однако.

Еще бы что-нибудь эффективное придумать для уничтожения океанских водорослей, и получится прекрасный и тихий апокалипсис — большая часть людей просто задохнётся. А оставшиеся несколько тысяч одичают за сотню-другую лет. И еще через 10 000 лет их останки будут изучаться потомками. Появятся интересные теории о том, что люди произошли от обезьян (вот посмотрите на эти останки — это же явно обезьяны). Будут поражаться дикости поклонения богам: атом — бог войны и света, авто — бог движения, комп — бог разума. Ну и заниматься другой ерундой, попутно убивая восстановившуюся природу.

Наилучшая модель противодействия такому сценарию — 1-2 гектара на семью с обязательным условием поддерживать не менее 500 деревьев и видовое разнообразие от 200 сортов для трав, кустов, деревьев. С личной ответственностью семьи и крутыми плюшками на первых порах, к примеру, от налогов освободить.

с обязательным условием поддерживать не менее 500 деревьев и видовое разнообразие от 200 сортов для трав, кустов, деревьев.Вот откуда у людей страсть чинить, что не сломано?

Наилучшая модель противодействия сценарию любой «экологической катастрофы» — это (огрубляя) взять и оставить в покое половину территории планеты. Не сажать лес, не «поддерживать разнообразие». Просто не соваться со своим (опять огрубляя, дело чуть в другом) рукоголовожопием.

Поздравляю, вы пересказали закон экологии «природа знает лучше» за который в ветке про ГМО меня многие заминусовали с пылом инквизиторов, услышавших теорию Дж.Бруно.

Но деградированным биоценозам с испорченным иммунитетом помогать надо.

Высокие деревья как заземлённые антенны намного лучше травы и кактусов. Они разряжают атмосферное электричество, вызывая осадки.

«Наблюдения показали, что сосна высотой всего 7,5 метра собрала за зиму 106 кг изморози и инея. Это в свою очередь означает, что небольшая роща способна «добыть» из осадков влаги несколько десятков тонн.»

http://i.ucrazy.ru/files/i/2013.12.11/1386763052_1.jpg

«Биотический насос представляет собой механизм, с помощью которого леса создают управляемые ветровые потоки, несущие с океана влагу всему живому на суше.»

https://bioticregulationru.wordpress.com/2012/02/03/biotic-pump-overview2012/#01

P.S. а лесников нехватка, в России особенно.

Их можно набрать из безработных, привлечь к посадке и охране деревьев. Например агитацией о пользе индивидуальных «мест силы» с натуральными информационными сетями.Ни слова про Кастанеду и звенящую кактусовку :).

Но деградированным биоценозам с испорченным иммунитетом помогать надо.

Высокие деревья как заземлённые антенны намного лучше травы и кактусов. Они разряжают атмосферное электричество, вызывая осадки.

«Наблюдения показали, что сосна высотой всего 7,5 метра собрала за зиму 106 кг изморози и инея. Это в свою очередь означает, что небольшая роща способна «добыть» из осадков влаги несколько десятков тонн.»

http://i.ucrazy.ru/files/i/2013.12.11/1386763052_1.jpg

«Биотический насос представляет собой механизм, с помощью которого леса создают управляемые ветровые потоки, несущие с океана влагу всему живому на суше.»

https://bioticregulationru.wordpress.com/2012/02/03/biotic-pump-overview2012/#01

P.S. а лесников нехватка, в России особенно.

Их можно набрать из безработных, привлечь к посадке и охране деревьев. Например агитацией о пользе индивидуальных «мест силы» с натуральными информационными сетями.

Лучше никак, чем необученные люди. Нехватка была сделана искусственно. Как бы сэкономили на зарплатах, уволив егерей, закрыв кордоны, какие-то чиновники пошел по карьерной за рационализацию, а то что в итоге государству нанесен и продолжается наноситься ущерб их никто не накажет.

«Их можно набрать из безработных, привлечь к посадке и охране деревьев. Например агитацией о пользе индивидуальных «мест силы»»

Привлечь можно зарплатой и инструктажем.

Привлечь можно зарплатой и инструктажем.

Ну да, природа знает лучше, посему пускает возвратный нерв жирафу через всю шею =)

Человек может пофиксить баги и фичи, не отдавая это все на откуп тысячелетиям рандума.

Человек может пофиксить баги и фичи, не отдавая это все на откуп тысячелетиям рандума.

С огромным интересом выслушаю предложения по фиксу сукцессионной стадии.

Я не биолог для этого. Просто не понравилось утверждение о том, что природа идеальна и в ней нет багофич.

А я и не говорил, что природа идеальна. Я говорил, что на данный момент она это умеет лучше нас. И к тому же своими силами.

Для сравнения: после ампутации руки вы предпочтете хайтек-протез за 100500 денег, или регенерацию руки в прежнем виде за бесплатно? Для леса «регенерация руки» вполне возможна, это штатный вообще говоря случай. А вот посадки — это протез, и даже до хайтека ему далеко.

Для сравнения: после ампутации руки вы предпочтете хайтек-протез за 100500 денег, или регенерацию руки в прежнем виде за бесплатно? Для леса «регенерация руки» вполне возможна, это штатный вообще говоря случай. А вот посадки — это протез, и даже до хайтека ему далеко.

Ну, всех этих уточнений в изначальном сообщении не было, поймите и меня.

> вы предпочтете хайтек-протез за 100500 денег, или регенерацию руки в прежнем виде за бесплатно

На данном этапе один вариант нереален (неэтичен, незаконен… хз, вроде руку «in vitro» и можно с текущими знаниями вырастить, но что то я не слышал, чтоб успешно пришивали) второй же — уродский костыль.

Так то я бы предпочел протез ака Deus Ex или ghost in the shell, даже при возможности вырастить руку, что приживется =)

> вы предпочтете хайтек-протез за 100500 денег, или регенерацию руки в прежнем виде за бесплатно

На данном этапе один вариант нереален (неэтичен, незаконен… хз, вроде руку «in vitro» и можно с текущими знаниями вырастить, но что то я не слышал, чтоб успешно пришивали) второй же — уродский костыль.

Так то я бы предпочел протез ака Deus Ex или ghost in the shell, даже при возможности вырастить руку, что приживется =)

Да.

Но в отличие от руки, лес растет сам, и довольно неплохо — в подавляющем большинстве случаев. Исключения тоже есть, конечно: например, перевеваемые пески, или край распространения, условная граница сухой или холодной пустыни. То есть, продолжая аналогию, если вас оставить в покое, то рука вырастет сама.

Но в отличие от руки, лес растет сам, и довольно неплохо — в подавляющем большинстве случаев. Исключения тоже есть, конечно: например, перевеваемые пески, или край распространения, условная граница сухой или холодной пустыни. То есть, продолжая аналогию, если вас оставить в покое, то рука вырастет сама.

Я, конечно, воинствующий дилетант, но сукцессия -это процесс. У него есть разные фазы и каждую можно фиксить в зависимости от наших задач. Хотим болото -делаем запруды, хотим луг -ирригация или лесопилки. Хотим лес -посадки.

Вы не совсем правы: ну, за исключением процесса.

Мы можем искусственным путем задержать сукцессию на какой-то стадии. Грубо говоря: хотим низовое болото — делаем запруду, а дальше регулярно изымаем накопившийся торф и вырубаем поднимающийся черноольшаник.

Мы можем тем же путем увести сообщество вообще от сукцессионной стадии, как то происходит с лугом, который стадией не является. Это агроценоз, такой же, как и поле ржи с васильками.

Мы не можем получить нормальный лес посадками. Фактически посадки в современном виде — это просто отбрасывание сукцессии назад на время жизни посаженного поколения деревьев. Нормальная сукцессия пойдет после его распада. Лес в этом случае я понимаю несколько шире, чем совокупность деловой древесины на корню, разумеется.

И, восходя к исходному комментарию, мы не можем сделать так, чтобы сукцессия от голого грунта до хорошего леса шла по заданным нами стадиям. Не получится ни сократить число и время развития стадий, ни поменять их характер. Не выйдет миновать стадию, к примеру, березняка: как и не выйдет заменить березняк каким-нибудь кипарисником.

Мы можем искусственным путем задержать сукцессию на какой-то стадии. Грубо говоря: хотим низовое болото — делаем запруду, а дальше регулярно изымаем накопившийся торф и вырубаем поднимающийся черноольшаник.

Мы можем тем же путем увести сообщество вообще от сукцессионной стадии, как то происходит с лугом, который стадией не является. Это агроценоз, такой же, как и поле ржи с васильками.

Мы не можем получить нормальный лес посадками. Фактически посадки в современном виде — это просто отбрасывание сукцессии назад на время жизни посаженного поколения деревьев. Нормальная сукцессия пойдет после его распада. Лес в этом случае я понимаю несколько шире, чем совокупность деловой древесины на корню, разумеется.

И, восходя к исходному комментарию, мы не можем сделать так, чтобы сукцессия от голого грунта до хорошего леса шла по заданным нами стадиям. Не получится ни сократить число и время развития стадий, ни поменять их характер. Не выйдет миновать стадию, к примеру, березняка: как и не выйдет заменить березняк каким-нибудь кипарисником.

>Не выйдет миновать стадию, к примеру, березняка: как и не выйдет заменить березняк каким->нибудь кипарисником.

Стадию березняка в случае лесопосадки миновать очень даже можно (хотя тут некорректно говорить о посадке леса, скорее, о плантации деловой древесины). Мы же минуем стадии степных биоценозов при высадке пшеницы.

Кипарисник может не вырасти из-за климатических особенностей. Хотя генная инженерия и тут сможет нам помочь, если поставить такую задачу.

>Грубо говоря: хотим низовое болото — делаем запруду, а дальше регулярно изымаем накопившийся торф и вырубаем поднимающийся черноольшаник

Именно так. Если нам вдруг нужен торф для коксохимии -так и будем делать. И ничего особенного в этом нет, никого же не удивляет необходимость ухаживать за садом с плодовыми деревьями.

>Лес в этом случае я понимаю несколько шире, чем совокупность деловой древесины на корню, разумеется.

и Вы правы, вопрос в том, а нужен ли нам такой лес? Или плантации деловой древесины нам достаточно.

Тут у вас будет аргумент: «Не сажать лес, не «поддерживать разнообразие». Просто не соваться со своим (опять огрубляя, дело чуть в другом) рукоголовожопием.»

Ответ на него прост: В пещеры! В экваториальную Африку, туда где можно жить в каменном веке, не оказывая давления на биоценоз, оставаясь его частью. Ну и численность подсократить до пары сотен тысяч, остальные -лишние. Потому что даже простейшее земледелие -это рукоголовожопие, ведущее к экологической катастрофе -см. Северная Африка.

Стадию березняка в случае лесопосадки миновать очень даже можно (хотя тут некорректно говорить о посадке леса, скорее, о плантации деловой древесины). Мы же минуем стадии степных биоценозов при высадке пшеницы.

Кипарисник может не вырасти из-за климатических особенностей. Хотя генная инженерия и тут сможет нам помочь, если поставить такую задачу.

>Грубо говоря: хотим низовое болото — делаем запруду, а дальше регулярно изымаем накопившийся торф и вырубаем поднимающийся черноольшаник

Именно так. Если нам вдруг нужен торф для коксохимии -так и будем делать. И ничего особенного в этом нет, никого же не удивляет необходимость ухаживать за садом с плодовыми деревьями.

>Лес в этом случае я понимаю несколько шире, чем совокупность деловой древесины на корню, разумеется.

и Вы правы, вопрос в том, а нужен ли нам такой лес? Или плантации деловой древесины нам достаточно.

Тут у вас будет аргумент: «Не сажать лес, не «поддерживать разнообразие». Просто не соваться со своим (опять огрубляя, дело чуть в другом) рукоголовожопием.»

Ответ на него прост: В пещеры! В экваториальную Африку, туда где можно жить в каменном веке, не оказывая давления на биоценоз, оставаясь его частью. Ну и численность подсократить до пары сотен тысяч, остальные -лишние. Потому что даже простейшее земледелие -это рукоголовожопие, ведущее к экологической катастрофе -см. Северная Африка.

Все бы неплохо, только ваши примеры к сукцессии отношения не имеют. Примерно как отверточная сборка системного блока к проектированию процессора.

В остальном же…

Аргументы «нам не нужен лес, нам нужна плантация древесины» и «вы предлагаете всем вернутся в пещеры» хороши. Для телевизора. Как бы это вам так объяснить, чтобы понятно было…

Человек должен есть. Еду делают на кухне. Вы предлагаете сделать из квартиры одну большую кухню, санузел же и прочие спальные комнаты с кабинетами не нужны. Пусть везде будет кухня. И на возражения отвечаете: гы-ы, посмотрите на дурачка, без кухни хочет жить.

Слово «зонирование» вам очевидно не знакомо, или смысл его темен и ускользает. Про головожопие вы прочли, про половину территории — нет. Да здравствует кухня на всей площади.

Так понятно?

В остальном же…

Аргументы «нам не нужен лес, нам нужна плантация древесины» и «вы предлагаете всем вернутся в пещеры» хороши. Для телевизора. Как бы это вам так объяснить, чтобы понятно было…

Человек должен есть. Еду делают на кухне. Вы предлагаете сделать из квартиры одну большую кухню, санузел же и прочие спальные комнаты с кабинетами не нужны. Пусть везде будет кухня. И на возражения отвечаете: гы-ы, посмотрите на дурачка, без кухни хочет жить.

Слово «зонирование» вам очевидно не знакомо, или смысл его темен и ускользает. Про головожопие вы прочли, про половину территории — нет. Да здравствует кухня на всей площади.

Так понятно?

>Человек должен есть. Еду делают на кухне. Вы предлагаете сделать из квартиры одну большую кухню, санузел же и прочие спальные комнаты с кабинетами не нужны.

Любимый прием -приписывать людям то что они НЕ говорили, довести выдуманный вами аргумент до абсурда и высмеять приписанный аргумент.

Я говорил о том, что человек неизбежно включает в область своей хозяйственной деятельности всё бОльшие площади, включая в себя и дикорастущие леса.

Вместо неуправляемой смены биоценозов, будет управляемая хозяйственная деятельность.

Лесом в вашем понимании это действительно не будет. Это будут лесопосадки, наверняка они будут не так примитивны как сейчас (навтыкать сосен, авось вырастут). Но прогресс этот неизбежен. Природа с нашей, экономической точки зрения, категорически неэффективна, очень много энергии уходит «в свисток» и нам надо учиться управлять этими процессами. Вот, с монокультурами же научились. Просто пока места было много, можно было выкосить лес под корень, а потом дожидаться его самостоятельного восстановления. Но это время кончается.

В вашей же кривой аналогии, у вас квартира самозародилась, сложилась вокруг человека. А на самом деле получается, что мы питались сыроядением, было голодно и невкусно. Мы построили кухню (поля монокультур, животноводческие фермы -включив эти биоценозы в свою хоз.деятельность). Спали на мху, укрывшись хвостом. Нам надоело и мы построили спальню (города -полностью искусственные биоценозы). Гадить ходили до ветру. Теперь предлагается построить благоустроенный сортир, но вам это не по нраву.

Так понятно?

Любимый прием -приписывать людям то что они НЕ говорили, довести выдуманный вами аргумент до абсурда и высмеять приписанный аргумент.

Я говорил о том, что человек неизбежно включает в область своей хозяйственной деятельности всё бОльшие площади, включая в себя и дикорастущие леса.

Вместо неуправляемой смены биоценозов, будет управляемая хозяйственная деятельность.

Лесом в вашем понимании это действительно не будет. Это будут лесопосадки, наверняка они будут не так примитивны как сейчас (навтыкать сосен, авось вырастут). Но прогресс этот неизбежен. Природа с нашей, экономической точки зрения, категорически неэффективна, очень много энергии уходит «в свисток» и нам надо учиться управлять этими процессами. Вот, с монокультурами же научились. Просто пока места было много, можно было выкосить лес под корень, а потом дожидаться его самостоятельного восстановления. Но это время кончается.

В вашей же кривой аналогии, у вас квартира самозародилась, сложилась вокруг человека. А на самом деле получается, что мы питались сыроядением, было голодно и невкусно. Мы построили кухню (поля монокультур, животноводческие фермы -включив эти биоценозы в свою хоз.деятельность). Спали на мху, укрывшись хвостом. Нам надоело и мы построили спальню (города -полностью искусственные биоценозы). Гадить ходили до ветру. Теперь предлагается построить благоустроенный сортир, но вам это не по нраву.

Так понятно?

Для «научится управлять» в первую очередь нужно понять механизмы и взаимосвязи, ВСЕ механизмы и взаимосвязи. А до этого ещё как до Луны на воздушном шарике лететь. А бездумные попытки управлять природой ни к чему хорошему не приводят.

Мне-то понятно, а вот вам с очевидностью нет.

Извините, но вы даже базовой терминологией не владеете, путая биоценоз с агроценозом и обзывая биоценозами животноводческие фермы и города. В этом незнании нет ничего постыдного: вы не биолог. Но делать на таком основании далеко идущие выводы — уже ошибка.

Давайте начнем так: современными условиями, пригодными для высокоорганизованной белковой жизни, в том числе нашей с вами, Земля обязана биосфере. Именно биосфера с высокой точностью контролирует газовый состав атмосферы, температурный режим, гидрологический режим суши, количество осадков и т.д. и т.д.

Контроль этот осуществляется чудовищным количеством отрицательных обратных связей, которые формировались на протяжении длительного времени и поддерживаются био- и мортмассой естественных экосистем — фактически, огромным буфером, способным эффективно амортизировать изменения внешних условий. Количество этих связей мы на сегодняшний день даже не можем корректно оценить. Все эксперименты по моделированию средообразующих свойств биосферы пока что заканчивались впечатляющим провалом.

Хозяйственное использование территории подразумевает регулярное изъятие существенной части биологической продукции. Того самого буфера. Эти территории не имеют средообразующих функций, да и не могут иметь. Их продуктивность поддерживается в том числе за счет существования малоизмененных хозяйственной деятельностью массивов естественных экосистем.

Потому я и говорю про зонирование, которое обеспечивает распределение функций. А у вас, извините, получается «экономическая» точка зрения, ага. Прибыль приносит отдел продаж, а от вашего производства одни убытки.

По этой тематике есть работы Реймерса и Штильмарка. По их оценке (с моей кочки зрения достаточно правдоподобной) в умеренном поясе для устойчивого существования общее количество территорий должно делиться приблизительно в соотношении 30:30:30:10, где 10% составляют территории без природной среды: дороги, промзоны, карьеры, животноводческие фермы и прочие населенные пункты с теплицами; 30% территорий интенсивной эксплуатации: пастбища с интенсивным выпасом, сеяные луга, плантации деловой древесины, дачные участки, ваши любимые поля монокультур; 30% территорий умеренной эксплуатации, как то сенокосные естественные луга, территории выборочных рубок, умеренного выпаса — и 30% защитных территорий, на которых допустимы только незначительная рекреация и прочий сбор грибов и ягод.

Еще раз: на сегодняшний день не существует успешных экспериментов по созданию искусственных экосистем, выполняющих буферные средообразующие функции в достаточном объеме. Элементы — да, те же лесозащитные полосы: но это только элементы, причем достаточно дорогие в создании и содержании.

От того, что «человек неизбежно включит в область своей хозяйственной деятельности» всю территорию планеты, хуже станет человеку же. Сожрать весь доступный ресурс и экстренно сократиться в численности на несколько порядков — это довольно обычное явление для любого быстро размножающегося вида. Некоторые мышевидные грызуны, например, просто не умеют по-другому. Вся наша высокоученая дискуссия исходит из предположения, что у человека несколько больше мозгов и несколько дальше горизонт планирования, нежели у домовой мыши.

Ваши идеи по полной замене естественных систем пока похожи на идею клонировать армию идеальных солдат и всех победить. Пока что солдаты все же получаются естественным путем: помимо всего прочего, это дешевле на много порядков — хотя в некотором отдаленном будущем, сроки наступления которого мы предсказать пока не в состоянии, все может поменяться.

Попробуйте почитать двухтомник «Экология» Ю. Одума («Мир», 1986) — многие вещи станут понятнее.

Извините, но вы даже базовой терминологией не владеете, путая биоценоз с агроценозом и обзывая биоценозами животноводческие фермы и города. В этом незнании нет ничего постыдного: вы не биолог. Но делать на таком основании далеко идущие выводы — уже ошибка.

Давайте начнем так: современными условиями, пригодными для высокоорганизованной белковой жизни, в том числе нашей с вами, Земля обязана биосфере. Именно биосфера с высокой точностью контролирует газовый состав атмосферы, температурный режим, гидрологический режим суши, количество осадков и т.д. и т.д.

Контроль этот осуществляется чудовищным количеством отрицательных обратных связей, которые формировались на протяжении длительного времени и поддерживаются био- и мортмассой естественных экосистем — фактически, огромным буфером, способным эффективно амортизировать изменения внешних условий. Количество этих связей мы на сегодняшний день даже не можем корректно оценить. Все эксперименты по моделированию средообразующих свойств биосферы пока что заканчивались впечатляющим провалом.

Хозяйственное использование территории подразумевает регулярное изъятие существенной части биологической продукции. Того самого буфера. Эти территории не имеют средообразующих функций, да и не могут иметь. Их продуктивность поддерживается в том числе за счет существования малоизмененных хозяйственной деятельностью массивов естественных экосистем.

Потому я и говорю про зонирование, которое обеспечивает распределение функций. А у вас, извините, получается «экономическая» точка зрения, ага. Прибыль приносит отдел продаж, а от вашего производства одни убытки.

По этой тематике есть работы Реймерса и Штильмарка. По их оценке (с моей кочки зрения достаточно правдоподобной) в умеренном поясе для устойчивого существования общее количество территорий должно делиться приблизительно в соотношении 30:30:30:10, где 10% составляют территории без природной среды: дороги, промзоны, карьеры, животноводческие фермы и прочие населенные пункты с теплицами; 30% территорий интенсивной эксплуатации: пастбища с интенсивным выпасом, сеяные луга, плантации деловой древесины, дачные участки, ваши любимые поля монокультур; 30% территорий умеренной эксплуатации, как то сенокосные естественные луга, территории выборочных рубок, умеренного выпаса — и 30% защитных территорий, на которых допустимы только незначительная рекреация и прочий сбор грибов и ягод.

Еще раз: на сегодняшний день не существует успешных экспериментов по созданию искусственных экосистем, выполняющих буферные средообразующие функции в достаточном объеме. Элементы — да, те же лесозащитные полосы: но это только элементы, причем достаточно дорогие в создании и содержании.

От того, что «человек неизбежно включит в область своей хозяйственной деятельности» всю территорию планеты, хуже станет человеку же. Сожрать весь доступный ресурс и экстренно сократиться в численности на несколько порядков — это довольно обычное явление для любого быстро размножающегося вида. Некоторые мышевидные грызуны, например, просто не умеют по-другому. Вся наша высокоученая дискуссия исходит из предположения, что у человека несколько больше мозгов и несколько дальше горизонт планирования, нежели у домовой мыши.

Ваши идеи по полной замене естественных систем пока похожи на идею клонировать армию идеальных солдат и всех победить. Пока что солдаты все же получаются естественным путем: помимо всего прочего, это дешевле на много порядков — хотя в некотором отдаленном будущем, сроки наступления которого мы предсказать пока не в состоянии, все может поменяться.

Попробуйте почитать двухтомник «Экология» Ю. Одума («Мир», 1986) — многие вещи станут понятнее.

Что значит не сломано?

Я был в заповеднике в Крыму и в центре города миллионника — разница колоссальная. Мы вырубили леса и живём на асфальте вдыхая свежий выхлоп бензина почти круглые сутки. Да можно дать природе восстановится самостоятельно и она с этим прекрасно справится. Но где вы предлагаете разместить 7 миллиардов людей? Самый простой выход жить в симбиозе с природой. Отсюда предложение о количестве деревьев.

При выборе где жить, я бы хотел в заповеднике, но там земля дорогая и только по большому блату. Проще сделать свой. Чем заповедник отличается от обычного леса, который вырос самосевом или был засажен людьми? Разнообразием флоры. Отсюда предложение о разнообразии.

Я был в заповеднике в Крыму и в центре города миллионника — разница колоссальная. Мы вырубили леса и живём на асфальте вдыхая свежий выхлоп бензина почти круглые сутки. Да можно дать природе восстановится самостоятельно и она с этим прекрасно справится. Но где вы предлагаете разместить 7 миллиардов людей? Самый простой выход жить в симбиозе с природой. Отсюда предложение о количестве деревьев.

При выборе где жить, я бы хотел в заповеднике, но там земля дорогая и только по большому блату. Проще сделать свой. Чем заповедник отличается от обычного леса, который вырос самосевом или был засажен людьми? Разнообразием флоры. Отсюда предложение о разнообразии.

Есть Алтайский край, тайга, даже есть предложение получить землю бесплатно на Дальнем Востоке — так никто не хочет. Почему-то люди хотят в Крым, Сочи. Может не в воздухе дело? :)

На севере России не был и гражданином РФ не являюсь. В Крыму прожили с женой зиму-весну, как раз когда он сменил страну прописки. Климат там для меня потрясающий. А вот земля странная — привык я к чернозёму.

Для Причерноморья обычные почвы — вариации глины. Локально могут примешиваться разрушенные горные породы типа известняка. Если поверхность не защищена травяным покровом — то вокруг очень пыльно — например, оставил ноутбук незакрытым и через несколько часов видно как сильно запылился экран. Есть еще один эффект — слой глиняной пыли на дорогах. Никак не проявляется пока не выпала рано утром роса или не упали первые капли дождя (дальше дождь слой смоет). Человек который привык на неком участке гонять, и едет как обычно, только мокрая глина превращается в «мыло», машина теряет управление и бывает следующая остановка морг.

По климату вокруг Черного моря примерно одинаково со своими вариациями — в Турции теплее, в Херсоне холоднее, в Болгарии дождливее, в Сочи суше. Тот же Крым — это не Ялта или Севастополь, на большей части это бывшая равнина, так же холодно и ветрено бывает как в Херсоне и Краснодаре. И никакой это не заповедник. Крымские леса по московским меркам это парк :)

По климату вокруг Черного моря примерно одинаково со своими вариациями — в Турции теплее, в Херсоне холоднее, в Болгарии дождливее, в Сочи суше. Тот же Крым — это не Ялта или Севастополь, на большей части это бывшая равнина, так же холодно и ветрено бывает как в Херсоне и Краснодаре. И никакой это не заповедник. Крымские леса по московским меркам это парк :)

Жить в симбиозе с природой — это как? Я не иронизирую, я пытаюсь понять, что именно вы под этим подразумеваете.

Тут видите ли, какое дело. Есть понятие экосистемы, а есть — зоопарка, или скажем, дендрария. Это два довольно разных понятия. И если экосистема в качестве побочного продукта выдает нам, огрубляя, подходящие для нас параметры среды обитания, то зоопарк, и даже дендрарий, этого не делает, или скорее, выдает неподходящие для нас параметры среды.

То, что предлагаете вы — называется сделать зоопарком/дендрарием/ботаническим садом всю планету. Тогда параметры среды окажутся для нас совсем неподходящими, причем глобально.

Заповедник, если заглянуть в закон об особо охраняемых природных территориях, это территория, на которой не допускается никакая хозяйственная деятельность, включая посещение и исключая некоторые виды научных работ. Это юридический термин с вполне конкретным значением. Заповедников в России, включая Крым, 109 штук. Когда вам кто-то говорит о «дорогой и по большому блату земле в заповеднике» — это либо мошенник, который врет про «в заповеднике», либо преступник, нарушающий его режим.

Заповедник в общем случае не отличается от «обычного леса» разнообразием флоры. При создании заповедника этот параметр учитывается, но не играет определяющей роли. Если быть точным, заповедники создаются «для охраны типичных или уникальных природных комплексов». Типичных — много чаще, по крайней мере в последние полвека. Гм… За исключением того, что с 2000-го года заповедники практически не создаются вообще (за 16 лет создано четыре, и про каждый мне есть, за что материться).

Вы путаете три разных понятия. Флористическое разнообразие, которое сугубо ботаническое. Видовое разнообразие и биологическое разнообразие. Последнее лет двадцать, как стало модным термином, вроде глобального потепления, и с легкой руки ООНовских чиновников потеряло всякий смысл в тривиальном употреблении (википедию читать почти бесполезно, там тоже хня написана: разве что в разделе «Признаки и количественная оценка», там есть ссылка на Ю. Одума — вот его-то читать как раз стоит).

Для решения проблемы с размещением семи миллиардов людей необходимы и достаточны две вещи. Пропаганда и доступность средств планирования семьи, и вытеснение ортодоксальных адептов известных религий и идеологий в маргинальные ниши, где им самое место.

Тут видите ли, какое дело. Есть понятие экосистемы, а есть — зоопарка, или скажем, дендрария. Это два довольно разных понятия. И если экосистема в качестве побочного продукта выдает нам, огрубляя, подходящие для нас параметры среды обитания, то зоопарк, и даже дендрарий, этого не делает, или скорее, выдает неподходящие для нас параметры среды.

То, что предлагаете вы — называется сделать зоопарком/дендрарием/ботаническим садом всю планету. Тогда параметры среды окажутся для нас совсем неподходящими, причем глобально.

Заповедник, если заглянуть в закон об особо охраняемых природных территориях, это территория, на которой не допускается никакая хозяйственная деятельность, включая посещение и исключая некоторые виды научных работ. Это юридический термин с вполне конкретным значением. Заповедников в России, включая Крым, 109 штук. Когда вам кто-то говорит о «дорогой и по большому блату земле в заповеднике» — это либо мошенник, который врет про «в заповеднике», либо преступник, нарушающий его режим.

Заповедник в общем случае не отличается от «обычного леса» разнообразием флоры. При создании заповедника этот параметр учитывается, но не играет определяющей роли. Если быть точным, заповедники создаются «для охраны типичных или уникальных природных комплексов». Типичных — много чаще, по крайней мере в последние полвека. Гм… За исключением того, что с 2000-го года заповедники практически не создаются вообще (за 16 лет создано четыре, и про каждый мне есть, за что материться).

Вы путаете три разных понятия. Флористическое разнообразие, которое сугубо ботаническое. Видовое разнообразие и биологическое разнообразие. Последнее лет двадцать, как стало модным термином, вроде глобального потепления, и с легкой руки ООНовских чиновников потеряло всякий смысл в тривиальном употреблении (википедию читать почти бесполезно, там тоже хня написана: разве что в разделе «Признаки и количественная оценка», там есть ссылка на Ю. Одума — вот его-то читать как раз стоит).

Для решения проблемы с размещением семи миллиардов людей необходимы и достаточны две вещи. Пропаганда и доступность средств планирования семьи, и вытеснение ортодоксальных адептов известных религий и идеологий в маргинальные ниши, где им самое место.

Скажи мне, куда ты какаешь и я скажу, когда развалится эта хлорированная цивилизация :)

«Пик фосфора» и вред диоксинов никто не отменял.

«Житьё в симбиозе с природой» — это сельскохозяйственная пермакультура, почти замкнутые потоки макро- и микроэлементов.

Без генерации стойких органических загрязнителей.

«Пик фосфора» и вред диоксинов никто не отменял.

«Житьё в симбиозе с природой» — это сельскохозяйственная пермакультура, почти замкнутые потоки макро- и микроэлементов.

Без генерации стойких органических загрязнителей.

Сельское хозяйство и почти замкнутые потоки.

Пойду, приму триста капель эфирной валерьянки.

Пойду, приму триста капель эфирной валерьянки.

Индустриальное сельское хозяйство (товарное) увозит свою продукцию энергией нефти вдаль от мест произрастания.

Про «вынос питательных веществ с урожаем» любой ботан знать должен.

Мегатонны привозной органики съедаются жителями городов и посёлков. Через ~50 лет их канализация переполнена хим. элементами и соединениями, в т.ч. вредными, а поля истощены.

Колхозы разоряются, овраги растут. Удобренная только аммиачной селитрой еда — безвкусная.

Возить навоз на поля, хотя бы коровий, даже у энергоизбыточного СССР ресурсов не хватало (это как лес поливать искусственно).

Оргвыводы из всех этих выкладок описаны в произведении Москва-2042 и плохо пахнут, если «вторичный продукт» сразу не закапывать вблизи полей и грядок.

Вот куда плодородие исчезает в эпоху дешёвых грузоперевозок:

http://domik.ua/novosti/bortnicheskaya-stanciya-aeracii-gorela-i-goret-budet-n70838.html

И ещё деревья автоматически, регулярно и безплатно удобряют землю листопадом, доставая минералы с глубины.

Про «вынос питательных веществ с урожаем» любой ботан знать должен.

Мегатонны привозной органики съедаются жителями городов и посёлков. Через ~50 лет их канализация переполнена хим. элементами и соединениями, в т.ч. вредными, а поля истощены.

Колхозы разоряются, овраги растут. Удобренная только аммиачной селитрой еда — безвкусная.

Возить навоз на поля, хотя бы коровий, даже у энергоизбыточного СССР ресурсов не хватало (это как лес поливать искусственно).

Оргвыводы из всех этих выкладок описаны в произведении Москва-2042 и плохо пахнут, если «вторичный продукт» сразу не закапывать вблизи полей и грядок.

Вот куда плодородие исчезает в эпоху дешёвых грузоперевозок:

http://domik.ua/novosti/bortnicheskaya-stanciya-aeracii-gorela-i-goret-budet-n70838.html

И ещё деревья автоматически, регулярно и безплатно удобряют землю листопадом, доставая минералы с глубины.

Прошу меня простить, но «Новая аэрофотосъёмка Лесной службы США увеличила масштаб трагедии от беспрецедентной засухи...» звучит так, как будто они снимали с древней (магниевой) впышкой и яркие искры падали на исстрадавшийся от засухи лесной массив внизу! Лишь в следующем предложении понимаешь, что, слава богу, это не о том. :) Я бы начал сразу с «данных». Как-нибудь так: «Данные проведённой совсем недавно аэрофотосъёмки увеличили масштаб трагедии от беспрецедентной засухи, которая поразила Калифорнию в последние пять лет. Особенно в 2016 году. Число погибших деревьев...» и так далее. А то как-то страшно от первого предложения. :)

есть же пожарные самолёты которые могут сбросить не одну тонну воды.

на пожар они обычно с ~200 метров сбрасываю воду, тут можно было бы с 600 метров

накрыть большую территорию.

на пожар они обычно с ~200 метров сбрасываю воду, тут можно было бы с 600 метров

накрыть большую территорию.

По данным Швейцарской опытной станции (Энглер) 100 га леса в течение года транспирируют 300 тыс. м3 воды.http://www.spartakbank.ru/les/isparenija_vlagi_v_lesu.html

То есть порядка десяти тонн с гектара в день.

Не налетаетесь.

им нужно дотянуть до конца засухи,

деревья не погибнут но подвянут.

исходя из этих цифр в статье

~8 тонн воды на гектар на сутки норма потреблена всего леса!

ИЛ-76 пожарный берет 80 тонн воды это на 10 гектар за глаза за раз

спасенного леса.

деревья не погибнут но подвянут.

исходя из этих цифр в статье

~8 тонн воды на гектар на сутки норма потреблена всего леса!

ИЛ-76 пожарный берет 80 тонн воды это на 10 гектар за глаза за раз

спасенного леса.

Если бы водная арифметика была так проста)))

Начнём с того, что 80 кубов не получится распределить равномерно.

Процентов 5 останется на ветвях и весьма быстро улетучится (засуха ведь).

Ещё процентов 15 останется в лесной подстилке и тоже достаточно быстро улетит в небо.

Ещё процентов 20 путём поверхностного стока просто скатится в ручьи и понижения (где и так всё терпимо), хотя с учётом рельефа может быть и 30-40 процентов.

Оставшаяся половина проникнет в землю, но ещё не попадёт к корням

Вот теперь ещё огромный вопрос какую часть этих 8 кубов на гектар успеют впитать корневые волоски до того, как часть воды испарится, а часть уйдёт вниз.

Причём 10 га это всего лишь ничтожная часть от 3 000 000 га, которые нуждаются. За день этот ил-76 хорошо если сможет сделать полтора десятка рейсов (это не вертолёт, который может из лужицы зачерпнуть зависнув над ней). Так что полив точно не вариант.

Начнём с того, что 80 кубов не получится распределить равномерно.

Процентов 5 останется на ветвях и весьма быстро улетучится (засуха ведь).

Ещё процентов 15 останется в лесной подстилке и тоже достаточно быстро улетит в небо.

Ещё процентов 20 путём поверхностного стока просто скатится в ручьи и понижения (где и так всё терпимо), хотя с учётом рельефа может быть и 30-40 процентов.

Оставшаяся половина проникнет в землю, но ещё не попадёт к корням

Вот теперь ещё огромный вопрос какую часть этих 8 кубов на гектар успеют впитать корневые волоски до того, как часть воды испарится, а часть уйдёт вниз.

Причём 10 га это всего лишь ничтожная часть от 3 000 000 га, которые нуждаются. За день этот ил-76 хорошо если сможет сделать полтора десятка рейсов (это не вертолёт, который может из лужицы зачерпнуть зависнув над ней). Так что полив точно не вариант.

общее количество потери леса с 2010 года увеличилось до 102 млн деревьев. Это 3,11 млн гектаров высушенной землиДаже без учета высказанных предыдущим комментатором соображений эффективности полива, путем несложных арифметических действий получаем 311000 вылетов для однократного полива только погибшей площади.

Для сравнения первое же нагугленное число: в 2011 году «Аэрофлот» выполнил 122000 рейсов за год.

аэрофлот всетаки занят перевозками на большие расстояния.

давайте возьмем необходимую нам цифру 300000 вылетов

например нужно управится за месяц полить лес.

это нужно 400 самолетов по 25 вылетов в день

что в общей цифре 50000 самолетов в день в небе на планете Земля

не так и много. другое дело цена вопроса, а стоит ли поливать лес

пусть засохнет?!

1 гектар леса в день перерабатывает 200 кг. углекислого газа.

США тратит 200 миллиардов в год на борьбу с парниковыми газами

выкупает свою квоту.

1 гектар это стоимоть древесины на вырубку цену не знаю.

это налоги на охотников, туристов, и прочие там копейки но вместе существенно.

китайцам нечего будет вырубать на дальнем востоке, нашим чиновникам будет плохо, жить не начто будет.

может и выгодно такую флотилию пожарную держать одну на весть мир,

пусть бы они летали боролись с лесными пожарам и засухой.

давайте возьмем необходимую нам цифру 300000 вылетов

например нужно управится за месяц полить лес.

это нужно 400 самолетов по 25 вылетов в день

что в общей цифре 50000 самолетов в день в небе на планете Земля

не так и много. другое дело цена вопроса, а стоит ли поливать лес

пусть засохнет?!

1 гектар леса в день перерабатывает 200 кг. углекислого газа.

США тратит 200 миллиардов в год на борьбу с парниковыми газами

выкупает свою квоту.

1 гектар это стоимоть древесины на вырубку цену не знаю.

это налоги на охотников, туристов, и прочие там копейки но вместе существенно.

китайцам нечего будет вырубать на дальнем востоке, нашим чиновникам будет плохо, жить не начто будет.

может и выгодно такую флотилию пожарную держать одну на весть мир,

пусть бы они летали боролись с лесными пожарам и засухой.

400 самолётов это немного?

серьёзно?

в том же Аэрофлоте всего 170 самолётов.

а, к примеру, Люфтганза — 267 самолётов.

и Вы считаете что 400 самолётов это немного? Сама идея изначально бредовая.

200 кг углерода перерабатывает 1 га какого леса и где?

серьёзно?

в том же Аэрофлоте всего 170 самолётов.

а, к примеру, Люфтганза — 267 самолётов.

и Вы считаете что 400 самолётов это немного? Сама идея изначально бредовая.

200 кг углерода перерабатывает 1 га какого леса и где?

1 гектар леса в день перерабатывает 200 кг. углекислого газа.Угу. А ИЛ-76 сжигает 9 тонн в час.

это нужно 400 самолетов по 25 вылетов в деньВ войну, в критических ситуациях, при прорыве фронта или масштабном наступлении, нагрузка на летчиков поднималась до пяти вылетов в день. При гораздо более простых самолетах с простым обслуживанием. Это считалось адом, через пару недель такой нагрузки начинались случаи умопомешательства среди летного состава.

В общем, ваша оросительная доктрина Дуэ несколько не выдерживает столкновения с сухими числами.

Если грубо, то:

Водорода, соответственно, будет H26, если я ничего не путаю. CH3-CH2-CH2-...-CH3 — вроде 26, да…

Молекулярная масса углерода 12*12 = 144, водорода 26. Итого 170.

При полном сгорании получим 12 молекул СО2 и 13 Н2О.

Масса получающегося СО2( 2*16+12)*12 = 528.

528/170~3,106

Это и будет искомое соотношение. На 3,15 весьма похоже.

Итого 400 ИЛ-76 по 25 вылетов, скажем по часу, по 9 тонн в час ~ 280000 тонн СО2.

Кероси́н (англ. kerosene от др.-греч. κηρός — воск) — горючая смесь жидких углеводородов (от C8 до C15) — википедия.Можем принять для простоты С12, нам нужна оценка, а не точность до пятого знака после запятой.

Водорода, соответственно, будет H26, если я ничего не путаю. CH3-CH2-CH2-...-CH3 — вроде 26, да…

Молекулярная масса углерода 12*12 = 144, водорода 26. Итого 170.

При полном сгорании получим 12 молекул СО2 и 13 Н2О.

Масса получающегося СО2( 2*16+12)*12 = 528.

528/170~3,106

Это и будет искомое соотношение. На 3,15 весьма похоже.

Итого 400 ИЛ-76 по 25 вылетов, скажем по часу, по 9 тонн в час ~ 280000 тонн СО2.

Оказывается от всей авиации не так уж много в сравнении с остальными антропогенными выбросами:

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_aviation

In 1992, emissions of CO2 from aircraft were estimated at around 2% of all such anthropogenic emissions, and that year the atmospheric concentration of CO2 attributable to aviation was around 1% of the total anthropogenic increase since the industrial revolution, having accumulated primarily over just the last 50 years

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_aviation

это нужно 400 самолетов по 25 вылетов в день

1. А есть ли вообще в мире 400 пожарных самолетов находящихся в состоянии летной годности? Не включая брызгалки вроде Ан-2П или М-18, но включая всё остальное, от реликтовых Марсов до «читерских» 76ТД с установленным ВАП.

2. 25 вылетов в день это 58 минут на вылет, включая заправку и наземное обслуживание. Но ночью никто на пожары не летает, так что берем 12 светлых часов. и получаем 29 минут на вылет. Берем 15 минут на заправку водой резервуара(обслуживание и дозаправка керосином идет в это же время суперкомандами техников, прошедших стажировку в Формуле 1). Еще 10 минут — прогрев и рулежка туда-обратно. Летного времени выходит 5 минут — как раз взлететь, сделать минимальную «коробочку» и сесть. Таким образом Вы спасете от засухи в лучшем случае лесополосу возле аэропорта.

вы правы, для Ил-76 это многовато.

смотрел на пожарный самолет Бе-200, он меньше чем за минуту наберает 8 тонн воды

садится на водоем, реку. и снова готов тушить.

было бы может разумно такую международную эскадрилию создать.

не с 600 метров сбрасывать, а с километра сбрасывает этот обьем,

он падает сперва как 'комок', ближе к земле разлетается на капли, это будет уже кратковременный дождь.

смотрел на пожарный самолет Бе-200, он меньше чем за минуту наберает 8 тонн воды

садится на водоем, реку. и снова готов тушить.

было бы может разумно такую международную эскадрилию создать.

не с 600 метров сбрасывать, а с километра сбрасывает этот обьем,

он падает сперва как 'комок', ближе к земле разлетается на капли, это будет уже кратковременный дождь.

Лётных Бе-200 сейчас, ЕМНИП, 7 штук.

Но даже самых массовых пожарных — Canadair CL-215/415 меньше полутора сотен выпущено и хорошо, если сотня «на крыле». Причем разбросаны они по всему миру и согнать их на калифорнийщину при их дальности в 2500 км и максималке в 350 км/ч будет той ещё задачей(это если не учитывать, что они и у себя дома обычно заняты весьма регулярно)

Но даже самых массовых пожарных — Canadair CL-215/415 меньше полутора сотен выпущено и хорошо, если сотня «на крыле». Причем разбросаны они по всему миру и согнать их на калифорнийщину при их дальности в 2500 км и максималке в 350 км/ч будет той ещё задачей(это если не учитывать, что они и у себя дома обычно заняты весьма регулярно)

Здесь коротко и ясно о причинах засухи. ТАКОГО НИГДЕ НЕТ!

Sign up to leave a comment.

Засуха в Калифорнии поразила треть леса, умерло 102 млн деревьев