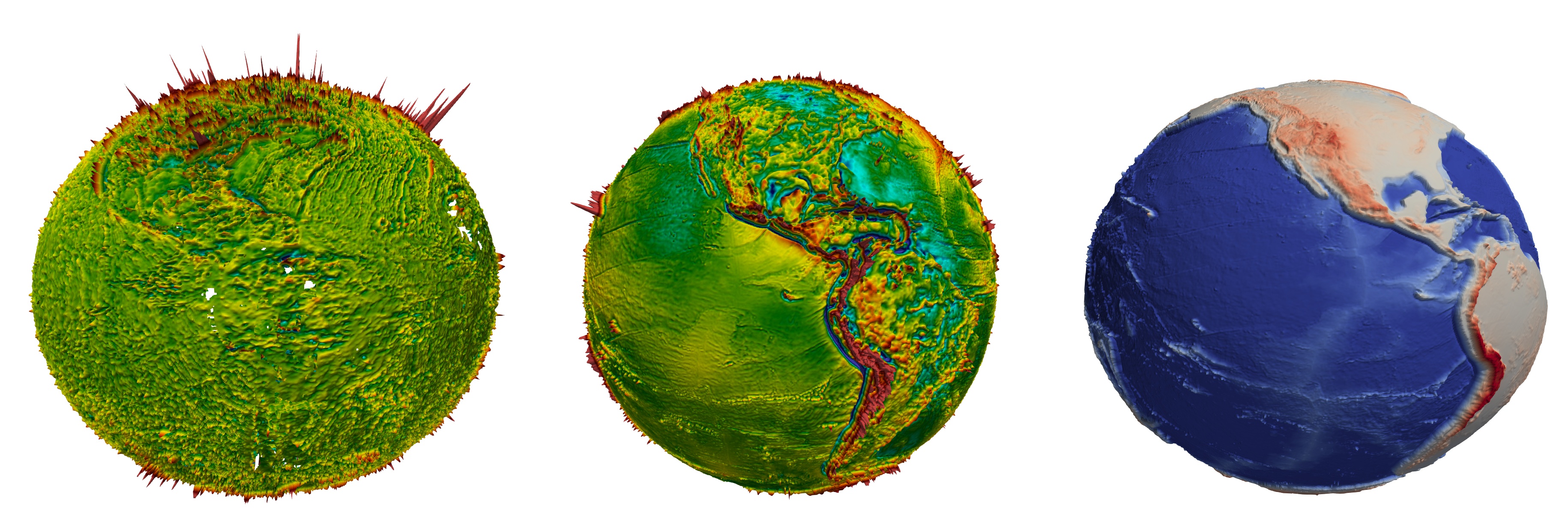

Гидродинамическое моделирование (CFD) на рельефе с помощью MantaFlow и визуализация результатов в ParaView

Дисциплина Computational fluid dynamics(CFD) или, на русском языке, Вычислительная гидродинамика изучает поведение различных потоков, в том числе вихревых. Это и моделирование цунами, и лавовых потоков, и выбрасываемых из жерла вулкана камней вместе с лавой и газами и многое другое. Посмотрим, как можно использовать совместно MantaFlow и ParaView, реализовав на встроенном в MantaFlow языке Python необходимые функции конвертации данных. Как обычно, исходный код смотрите в моем GitHub репозитории: MantaFlow-ParaView.

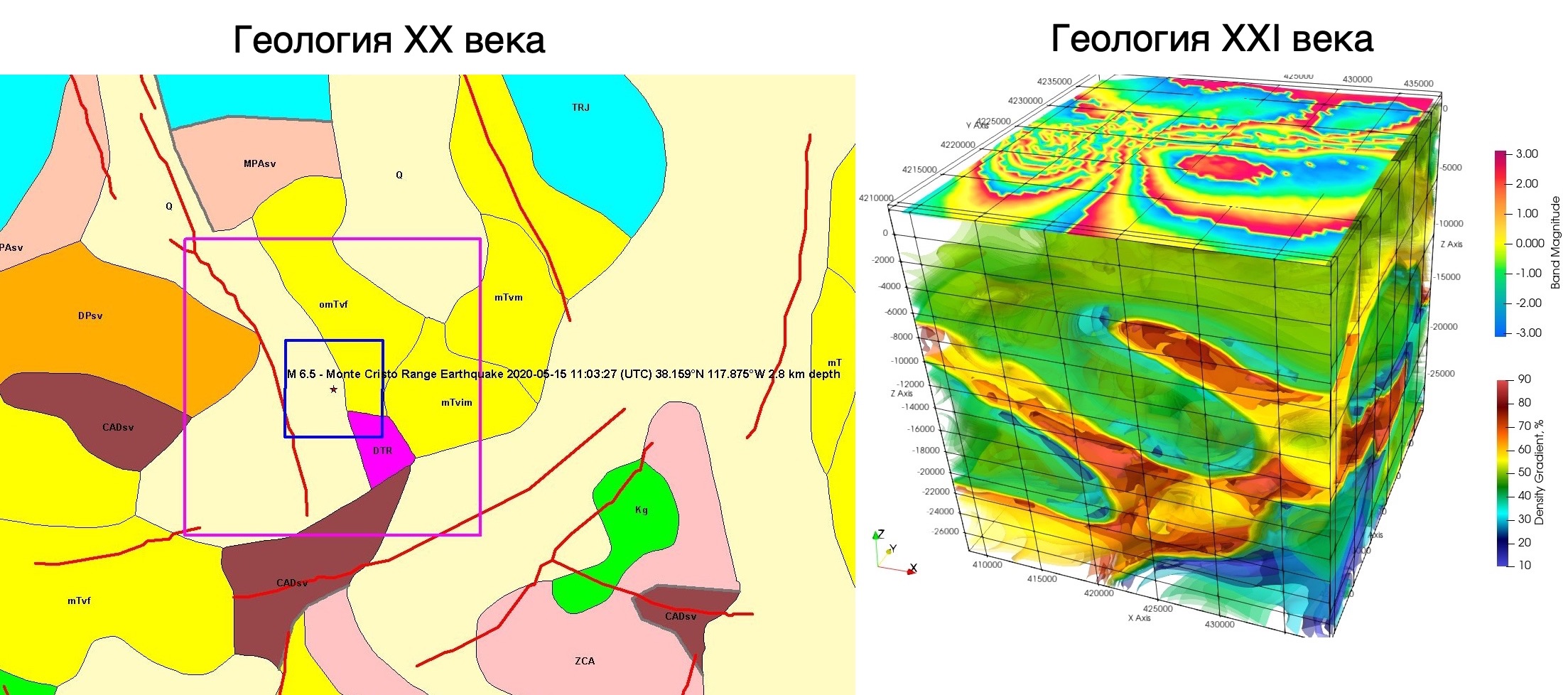

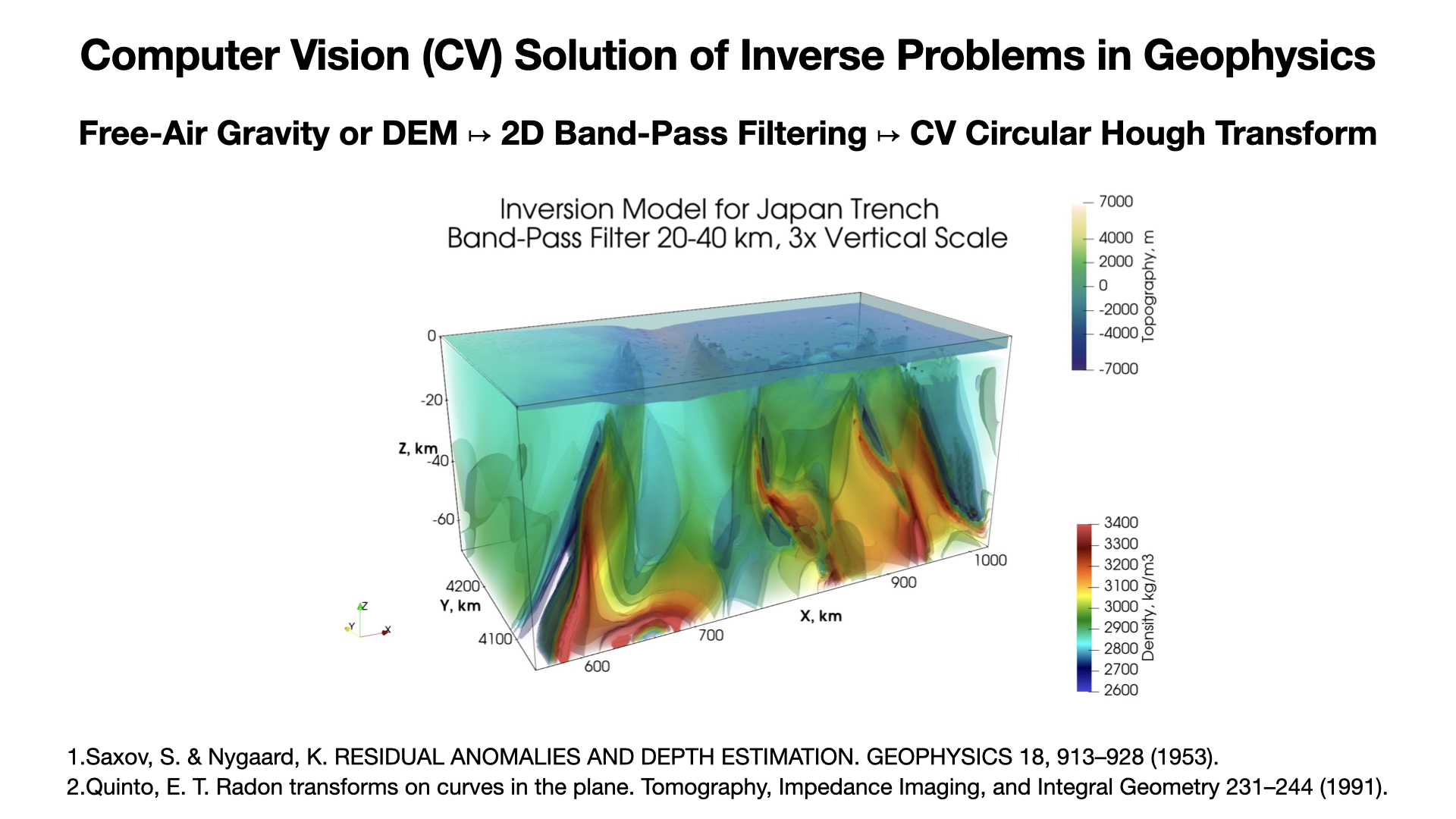

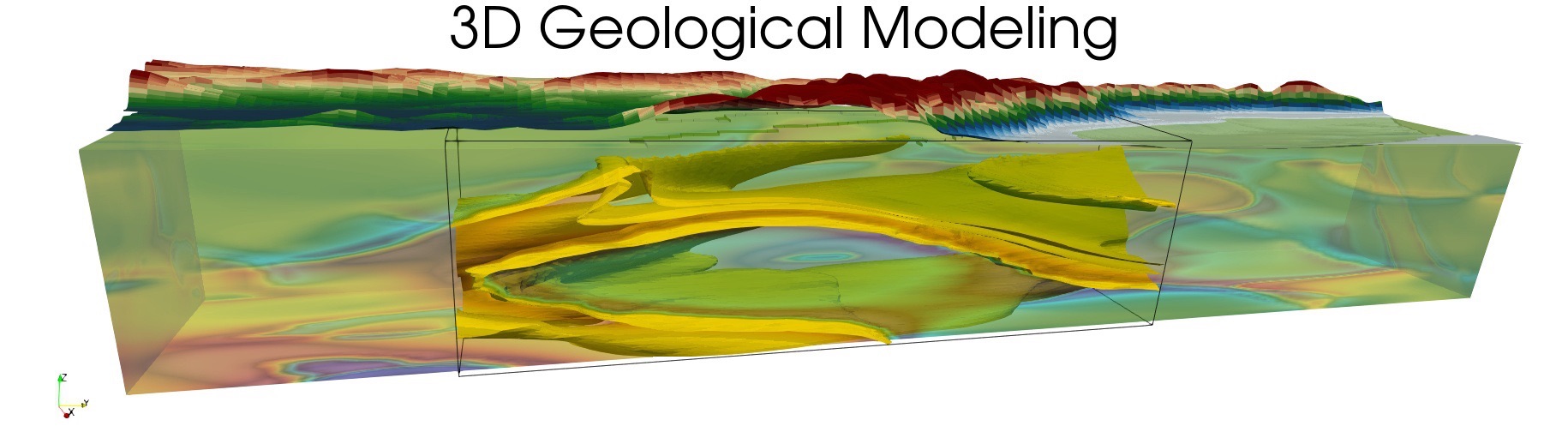

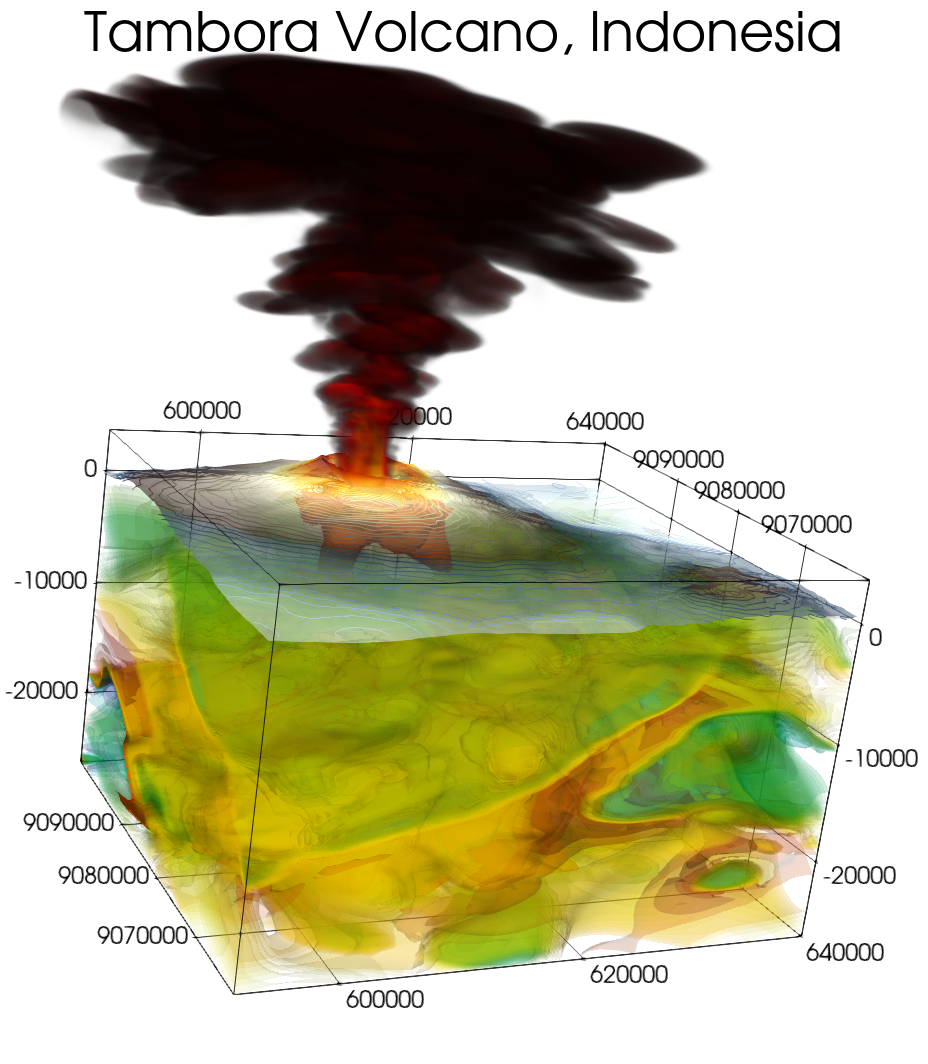

Визуализация шлейфа извержения вулкана. Мы уже видели эту картинку в серии статей про визуализацию в ParaView Как визуализировать и анимировать (геофизические) модели, обсуждали создание геологических моделей в статье Методы компьютерного зрения для решения обратной задачи геофизики, а теперь поговорим и о моделировании дыма.