Комментарии 218

Не совсем верно, это называется «рефлексный».

(ЗИЛ — в данном случае Завод имени Ленина, ныне Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина (Нител) :)

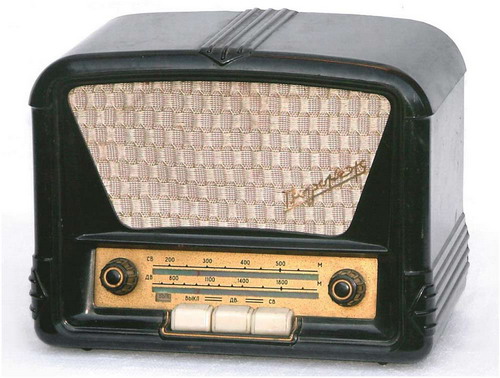

У многих моих старых знакомых дома стояли такие приемники, он мне почти родной :)

rv3bc.narod.ru/kat.htm

15-20 лет назад на СВ/ДВ вполне можно было поймать «Маяк».

Что в России СВ/ДВ уже все?

Я здесь (в Лондоне), специально достал из ящика свой «Яхт бой» и пошел проверить. Поймал 19 радиостанций на СВ. Но пришлось выходить во двор, дома уж очень много помех.

Шел прошлым летом по Октябрьской набережной, с удивлением заметил признаки активности на даче Чернова, откуда еще со времен блокады вещали, решил проверить, что такое? Часть источников утверждает, что из области вещают, часть — что с набережной. Но, в любом случае, еще вещают.

На СВ было радио Монте-Карло, все время крутили музыку. Оно живое?

Резистор 30 заземляет сетку по постоянному току (потенциал как у катода) поэтому лампа усиливает только одну полуволну. Детекторные свойства определяются положением рабочей точки лампы по постоянному току. Так что да, резистор 30 к этому причастен. Но заземлить катод для этого — обязательное условие.

Например GOST A

www.fonts-online.ru/font/Pobeda-Bold

www.fonts-online.ru/font/Condensed-Bold

на внешнюю поверхность которой осаждается тонкий слой чистого углерода

Фильм «Красная палатка», разбитая радиостанция «Италии» и счастливая догадка радиста — взять бумагу и карандаш и вручную сделать резистор (карандашом по бумаге — нанести слой графита, потом свернуть в трубочку… :)

Детектор — сплав серы со свинцом

Это что-то из тех же 20..30х, что и «Красная палатка»

DYI в начале 60х заключалось в изготовлении компактных транзисторных приемников

(см. в качестве пруфа фильм «Ключи от неба» 1964 г :)

Да и мы в школьном кружке (1969) вполне себе паяли транзисторы из транзисторов :)

Выращиваем кристалл, крепим на металлическую пластину любым способом. Потом водим иголочкой по поверхности кристалла противоположной закреплённой, ища точку односторонней проводимости. Фиксируем иголочку. Имеем диод. ДВ и СВ точно детектировал.

А как сделать из ничего сплав серы со свинцом?

Свинец есть в аккумуляторах и свинцовой дроби, например. Сера — старинный фунгицидный препарат, используется в сельском хозяйстве.

В детстве без проблем плавили свинец для чего попало.

А вот поиск серы всегда натыкался на вопрос — «А это зачем вам? Порох будете делать?»

В магазине по продаже свинца? Хоть в листах, хоть в кирпичах. С2, С1 и далее.

Хотя сейчас купить свинец нет проблем, хоть в виде изделий, хоть в виде лома. Найти — да, проблема.

Да, можно поварить (долго) намазку с кальцинированной содой, чтобы постепенно сульфат перешел в карбонат (главное правильно посчитать потребное количество соды, чтобы сульфата не осталось), слить раствор глауберовой соли (с очень низким остаточным содержанием свинца), подсушить карбонат, а потом в специально сложенной печи в реакции с углем выплавить из него свинец. Но купить готового свинца несколько кило будет резко дешевле, если только у вас не десяток тонн аккумуляторов и своя жизнь ничего не стоит.

Сейчас найти старый аккумулятор гораздо сложнее, чем 20 лет назад.

У меня в гараже две штуки лежат. Думаю, не у одного меня.

А серу как раз — вообще не проблема, дезинсекционные дымовые шашки есть почти в любом хозяйственном магазине.

В те времена они там не лежали :)

В те времена они там не лежали :)

Где как, и смотря какие времена считать за «те».

У меня до сих пор сохранилась упаковка коллоидной серы, без проблем купленной в хозмаге провинциального городка в конце 80-х.

Где как, и смотря какие времена считать за «те».

Если найти начало обсуждения, то там сказано:

«Я в книжке для радиолюбителя начала 60-х читал, как сделать радиопиемник из ничего… Детектор — сплав серы со свинцом»

Так что при желании, можно попробовать соорудить детектор.

Сейчас выглядит как магия — из дерева, проволоки и пружинок сделать радиоприемник.

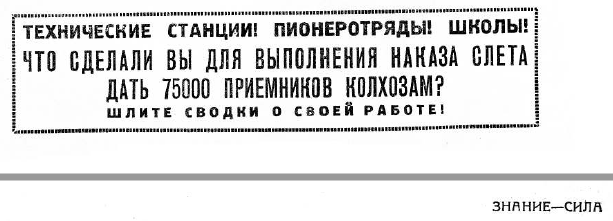

В тридцатых годах в журнале Знания- сила печатали статью с чертежами — как из этого же самого (+ неонка) сделать телевизор :)

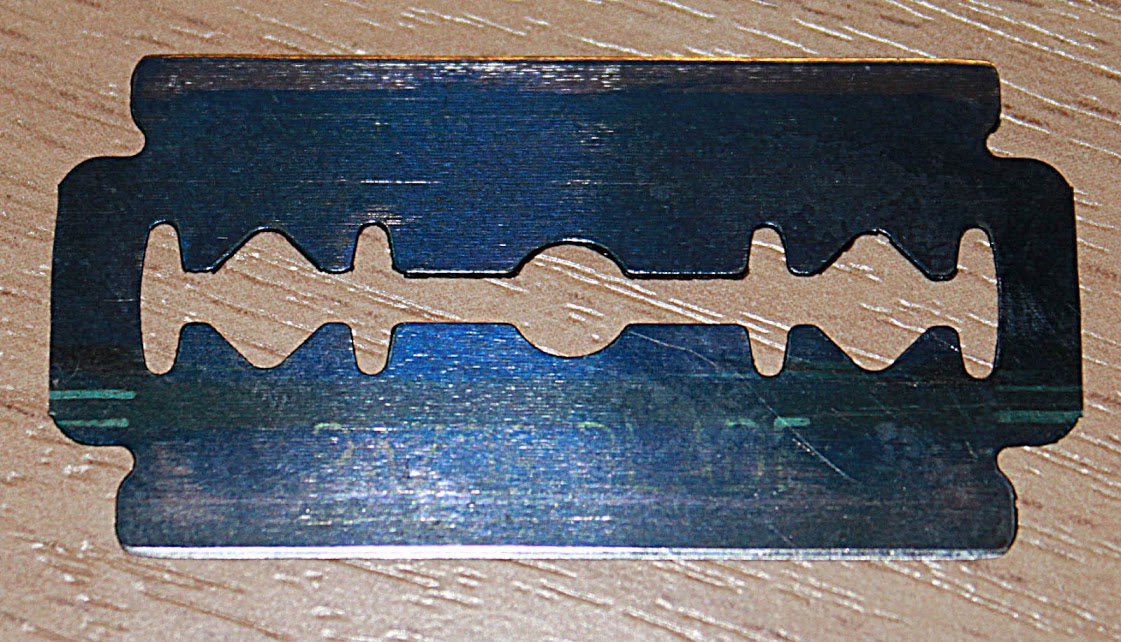

Ещё делали детекторы из лезвия для безопасной бритвы и упругой проволоки. В детстве прочитал об этом в древнем ЮТ, найденной на чердаке, и пытался повторить такой, но ничего не получилось. Как мне потом объяснил дядька, лезвие для этой цели требовалось исключительно с синим покрытием, каких в восьмидесятые уже не было...

лезвие для этой цели требовалось исключительно с синим покрытием, каких в восьмидесятые уже не было.

Наверное, это было очень давно, так как я не помню синих лезвий для безопасной бритвы.

(были стальные лезвия Нева (очень жесткие), в синих прямоугольных пакетиках (Нева же :)

Потом появились серебристые лезвия, более тонкие, которыми и бриться было приятнее.

(из стальных лезвий получались отличные самодельные кипятильники :)

Не все идеи из ЮТ были работоспособны. Читал про схему лазера, скопированную из американского журнала, но с ошибками. Возможно, и детектор из лезвия оттуда же.

Там синий цвет давала не краска, а покрытие по типу анодированного алюминия

А синий цвет в воспоминаниях — из-за упаковки лезвий:

Тут же датировка 90ыми (на фото китайский Tiger)

Тут же датировка 90ыми (на фото китайский Tiger)

Ну, у китайцев вообще можно найти все что угодно, а мы все же про времена СССР говорим.

Во-первых, лезвия Нева были с чёрным покрытием, что-то вроде воронения. Может, оно работало как полупроводник?

Во-вторых, у Gillette была какая-то древняя серия «BLUE GILLETTE BLADES», с английским патентом, тёмно-синего цвета.

В-третьих, нашлись картинки с лезвиями «Mefisto» с краской синего цвета и «Tiger» — какие-то зеленоватые.

В-четвёртых, одна из картинок изображала перегретое в пламени лезвие «Спутник с тефлоновым покрытием» с цветами побежалости. Эти цвета часто бывают синие. А цвета побежалости — это оксидная плёнка, может быть, она тоже работает как детектор?

Так что, наверное, легенда правдоподобна.

мы все же про времена СССР говорим.

Я это видел не позднее 85ого года в состоянии гораздо хуже, чем на фото.

(на фото китайский Tiger)

Вот! Именно такие применяли пионэры пятидесятых, мне подтвердил живой свидетель. Только второй электрод детектора был не из проволоки, а из графита.

Но самое любопытное я выяснил, что технологии древних в данном случае не утеряны, всё это работает и сейчас, причём можно использовать и обычное лезвие, если его прокалить на огне.

www.youtube.com/watch?v=skKmwT0EccE&feature=emb_logo

высокоомные наушники

Плюсую. ТОН-2 были на 1.6кОм и были ТОН-2А, у них наушник 50ом; так вот, последние детектор не мог «раскачать». Когда я собирал свой первый детектор (правда уже с КПЕ и германиевым Д9) долго не мог понять — а почему же оно не работает.

пятая лампа – это кенотрон для выпрямления напряжения питания. По сложившейся традиции тех лет в подсчете числа ламп она не участвовалаВремена, когда маркетологи ещё не победили здравый смысл и инженеров

конденсаторы КСО, которые уже имели герметичную конструкцию и на порядки более высокую надежность.

И благодаря герметизации КСО работают и по сей день. А вот бумажные конденсаторы, не помню серию, она шла еще до МБМ, т.е. 50-е годы примерно, влагу сосали только так.

Размеры ламп — вполне типичны с более современной вышеупомянутой 6П3С, разве что у последней форма колбы более классическая. «Пальчиковые» аля 6H1П (или если угодно 6Н23П) появились немного чуть позднее.

Еще один любопытный элемент — это конструкция сглаживающих конденсаторов БП. )

При настройке частоты приема в окошке перемещается барабан с бумажной лентой, на которой написаны города, в которых в то время были передающие станции. Каждая станция работала на строго определенной, закрепленной за ней, частоте. Поэтому название станции или город, из которого она вещала, можно было вывести на шкалу приемника для более удобной настройки.Т.е. это был какой-то стандарт, какому городу какая принадлежит частота?

Я ориентировался по ним наведением шкалы на отдельные буквы.

Мне было шесть лет и я не знал про частоты. А читать уже умел. Написано "Ташкент" или "Берлин" — и я крутил стрелку вдоль всего слова "Ташкент", ожидая услышать Ташкент. А его не было. Но на букве "ш" что-то звучало — о, говорил я себе, будем знать.

Чем вас не устроили отметки частоты или длины волны? Их ведь вместе с городами наносили всегда.

Там точность была условной.

Это настолько доставало, что я переделал свой радиоприемник, поставив в него цифровую шкалу (из набора Радиоконструктор «Электроника ЦШ-01).

Заодно получил и частотометр.

Приёмник очень классный. Надо помнить, что довоенных советских приёмников почти не осталось, их изъяли у населения с началом войны и многие пустили на запчасти для армейских раций. Спрятать было опасно, могли принять за шпиона, решившего слушать Гёббельса, и по-моему тогда радио было платным с абон.платой, т.е. все прекрасно знали, кто имел приёмники. И вообще стоил приёмник крайне дорого, их мало кто мог позволить, скорее слушали радиоточку или детекторный… Так что это очень желанный девайс для коллекционера.

А вообще интересно, почему бы сейчас на энтузиазме не запустить станцию в СВ или ДВ? Будут хорошие счета за свет, но технически не должно быть сильно сложно. С разрешениями не знаю, но учитывая, что это не FM, а ДВ/СВ, никому не нужный, теоретически не должно быть сложностей.

теоретически не должно быть сложностей.

На самом деле гораздо сложнее, связано со спецификой прохождения волн этого диапазона, который «прошивает» страны и континенты. Впрочем «шарманки» до недавнего времени попадались в эфире, видимо частотнадзору это сейчас неинтересно.

с малой мощностью

Речь про 135,70—137,8 кГц? Там полоса крайне маленькая, голосом можно только на SSB, а на большее не потянет. «Шарманки», насколько я помню, чуть повыше СД сидели, и схема на 6П3С была легендой.

Для вещания в СВ/ДВ точно так же необходимо получать лицензию на вещание, проходить экспертизу электромагнитной совместимости и т.п. А чтобы вещать, необходима внушительных размеров передающая антенна, следовательно вам понадобится выделить довольно большой участок земли под это дело.

Самым большим счетом будет налог на землю за антенное поле.

В нашем городе было антенное поле для дальней связи, еще в 80х.

(как раз между двумя остановками троллейбуса)

Сейчас на его месте целый район жилых домов в 24 этажа каждый.

применить тросик в натянутом между многоэтажками оптическим кабеле связи?

В начале 90х местные кабельщики (кабельное телевидение) тянули свои линии только таким способом (не оптику, конечно).

Я мог из своего окна наблюдать весь процесс в подробностях.

Скажем так — дело это не совсем простое (и, думаю, не дешевое) и сопряжено с целом рядом оргмероприятий типа временного перекрытия улиц или дворовых проездов.

Потом все эти воздушки поснимали, перенеся кабели в подземные коммуникации, так как это оказалось проще и дешевле, чем следить за воздушками и периодически их ремонтировать (у нас иногда случаются бури, при которых начисто выносит стеклопакеты на лоджиях, там, где их халтурно закрепили).

Ну и последнее — жители многоэтажек будут однозначно против любых антенн, а особенно — против киловаттных.

(вспоминая историю 35 летней давности, кода один из радиолюбителей поставил на панельную пятиэтажку реально мощную антенно-фидерную систему, получив все предварительно все необходимые разрешения у властей. Однако, жители дома, взглянув на эту выдающуюся во всех смыслах конструкцию — подняли бучу, настолько сильную, что радиолюбителю так и не удалось хотя бы раз развернуть свою антенну. С тех пор прошло 35 лет, радиолюбитель и многие его противники уже умерли, но АФС все еще стоит на этом доме — ровно в том же положении, в котором ее поставили)

Крыша плоская, без ограждений. Как это все демонтировать — никто из простых смертных не знает. Монтажники -высотники запросили за демонтаж слишком дорого. Так и стоит пока.

желающие забрать за самодемонтаж и самовывоз

У меня самого стоял комплект обычных телевизионных антенн с мачтой и растяжками на плоской крыше 16 этажки — нормально оборудованной крыши, с бордюром и ограждением. Плюс там было еще кое-что, так что на крыше я бывал часто и как -то привык.

Но люди, попавшие на крышу впервые — подходя к краю чувствовали дрожь в коленках. О каких то монтажных работах и речи не было (а я всего-то просто просил помочь подержать трос :)

А в описываемом случае — крыша плоская, без каких либо ограждений или бордюров и при этом — довольно небольшого размера (узкая)

А часть элементов антенны выходит за габарит здания, так как радиолюбитель смонтировал ее точно над потолком своей квартиры.

(демонтаж там пробовали провести, но побоялись :)

Если это было поставлено — мотивированные и опытные люди это снимут. Гастарбайтеров только не надо брать на ответственные дела — убьются, и потом сиди за них…

Гастарбайтеров только не надо брать на ответственные дела — убьются, и потом сиди за них…

А других -то и нет (те кто получал квартиры в этом доме — уже умерли, их дети — пенсионного возраста, большей частью живут в более новых домах, а в этом почти все квартиры сдаются. Собрать денег на какое-либо общеполезное, но не затрагивающее пока лично мероприятие — практически невозможно. А без этого — только самый бюджетный вариант).

Или стреляют из арбалета болтом с привязанным тонким лёгким шнуром, с его помощью затягивают верёвку, а верёвкой уже кабель.

В крайнем случае, если это не 6-полосный проспект, можно парой человек на минуту перекрыть самостоятельно дорогу, дождавшись паузы в трафике, а другая пара человек в это время перекинет моток через провода на улице и натянет минимально чтоб проезжали машины, а потом уже с крыши натянут основательно.

Мне как связисту всё это знакомо)

Но отрывать тросик кабеля от креплений — надо ли? Он с помощью стандартных тросовых креплений (коуш зажим) крепится через натяжной талреп к уху, прикрученному к кирпичной стенке дома где-то на чердаке. Специально эти тросики редко заземляют, я по крайней мере такого не видел. В сухую погоду сухой камень вряд ли будет проводником. Так что, как мне кажется, всего делов — сделать разрыв тросика между креплением к стене и спуском в дом к провайдерскому ящику, и к этому хвосту подключить выход передатчика. Ну и с другой стороны на соседнем доме тоже сделать разрыв в тросике, чтобы у нас не запел провайдерский ящик в том доме.

Я даже думал превратить свой дроп-кабель, который мне в дом приносит GPON-инетрнет, в приёмную ДВ/СВ антенну, там тоже есть проволочка, но забил, слишком много помех — раз, кабель этот идёт вдоль электрических проводов освещения и СИПов два квартала — два (слишком длинный для антенны, а вот высоковольных наводок соберёт дофига).

Потом были заграничные радиоприемники без трансформаторов.

Так там названия городов просто напылением и можно тряпкой все ...

Так что аккуратней

без трансформаторов

Трансформатор обычно был, небольшой, накальный. А анодное бралось просто выпрямлением сетевого. Но так как анодное напряжение не всегда совпадало с напряжением сети (110/220), то дальнейшим развитием была автотрансформаторная схема, например Москвич-В.

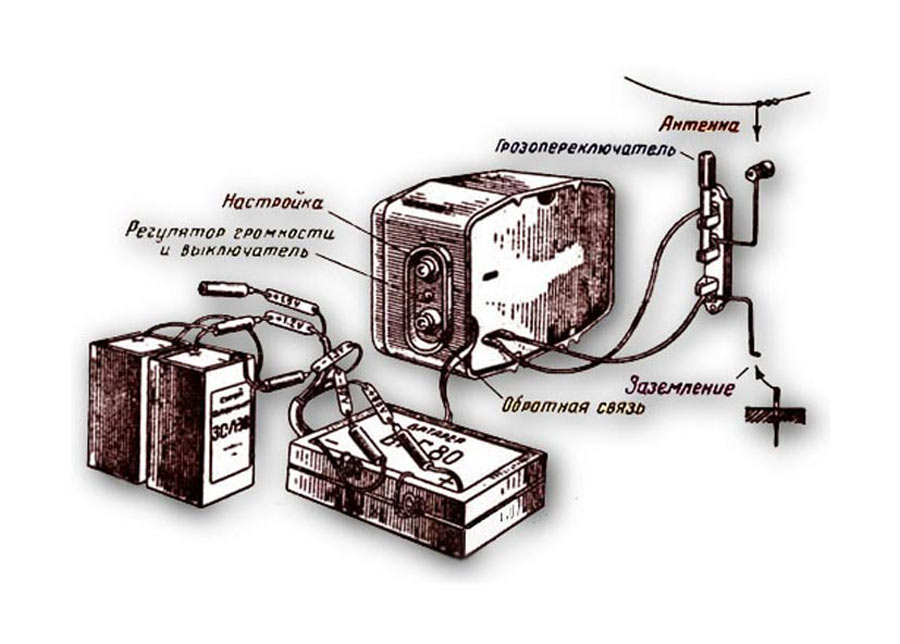

Учитывая то, что чувствительность оставляла желать лучшего, то кроме громоздкой антенны (четвертьволновый «наклонный луч» занимал десятки метров) активно использовалось заземление. Что бы защитить первичные цепи радиоприемника от наведенного эдс при разряде молнии, ставился грозопереключатель, который в нерабочем положении отключал антенну от радиоприемника и заземлял ее.

У меня осыпалась шкала "Рекорда"(?) сама. В "сухом хранении" на антресолях.

Хнык.

В настоящее время работа станций в этом диапазоне полностью прекращена, поймать на такой приемник ничего кроме индустриальных помех не выйдет. Последняя российская радиостанция замолчала в 2014 г.

Российские станции до сих пор вещают на СВ — например на 684 кГц (Радонеж), 828 кГц (Радиогазета Слово), 1053 кГц (Радио Мария), а на Дальнем Востоке на частоте 765 кГц работает «Восток России».

Но, имея хорошую антенну и вдали от города и от помех можно принимать зарубежные станции. В этом диапазоне по-прежнему вещает Китай и многие другие страны.

Тут необязательно нужна хорошая антенна. Можно просто выйти вечером с приемником на улицу — и вы услышите обилие европейских и азиатских станций.

Можно просто выйти вечером с приемником на улицу — и вы услышите обилие европейских и азиатских станций.

Это точно. Главная проблема поймать что-то на СВ/ДВ — запредельно высокий уровень помех в наших квартирах. Компьютеры, мобильники, импульсные БП и т.д.

1. «Радонеж» работает на АМ 684 кГц в период времени 19:00-00:00 МСК. Вещание идет из Санкт-Петербурга, мощность 10 кВт. Покрытие — Ленинградская и прилегающие области. Тематика вещания — религиозная.

2. «Радиогазета Слово» вещает на АМ 828 кГц в период времени c 9.00 до 17.00 и с 21.00 до 05.00 МСК. Вещание идет из Санкт-Петербурга, мощность 10 кВт. Покрытие — Ленинградская и прилегающие области. Тематика вещания — патриотическая.

3. «Радио Мария» работает на АМ 1053 кГц в период времени c 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00 МСК. Вещание идет из Санкт-Петербурга, мощность (вероятно тоже) 10 кВт. Покрытие — Ленинградская и прилегающие области. Тематика вещания — религиозная.

4. «Восток России» работает на АМ 765 кГц в период времени c 07.00 до 22.00 местного времени. Вещание идет из Хабаровска, мощность (вероятно тоже) 10 кВт. Покрытие — Хабаровский край. Тематика вещания — общая.

К сожалению, воспользоваться своими приемниками смогут только жители Санкт-Петербурга и Хабаровска и их окрестностей да и то в строго определенные часы. Даже несмотря на хорошее прохождение волн этого диапазона, небольшая мощность передатчиков не позволяет ловить эти станции за пределами этих регионов. Сигнал просто утонет в местных индустриальных помехах. Да и тематика вещания большинства этих станций близка лишь определенным категориям граждан.

А так вот расписание, можно по нему соориентироваться:

В настоящее время работа станций в этом диапазоне полностью прекращена

Как это прекращена? Я в машине регулярно слушаю AM («СВ») 580 kHz (CFRA) и 1310 kHz (CIWW).

Оттава, Канада.

Электроэнергия тоже не такая уж дорогая.

А 10 киловатт — это так, мелкобюджетный вариант для продвижения сектантской чуши в пределах отдельно взятого города…

Единственное что могло бы сохранить СВ вещание — это интересы гражданской обороны и МЧС. Но там заложились на УКВ вариант, так что ой.

«- Евокрррахххх видусоб… ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, — Со-куц-кий...

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:

— … изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях.

Изобретение одобрено Доризулом -, Дарья, Онега, Раймонд...»

Поскольку в то время электричество было еще далеко не везде, значительная часть приемников выпускалась с батарейным питанием

Вы хотите сказать, что в те годы было проще купить батарейки?

Конечно. И даже сегодня, если нет электричества, гораздо проще купить батарейки, чем протянуть линию электропередачи.

Не «даже сегодня».

А «как раз сегодня».

Что то мне сомнительно чтобы в те времена батарейки можно было купить на каждом углу.

Ведь электроустройств было мало, мало кому были нужны батарейки. А оборудование жрало довольно много электричества и батарейки пришлось бы покупать постоянно.

Скорее динамо-машины использовались, а не батарейки.

Скорее динамо-машины использовались, а не батарейки.

Тогда батарейки были немного другие — и по внешнему виду, и по массе.

(Я еще застал такие, они внешне были больше похожи на толовые шашки :)

похожи на толовые шашки

Тогда батарейки были немного другие — и по внешнему виду, и по массе.

(Я еще застал такие, они внешне были больше похожи на толовые шашки :)

А учитывая сколь много жрала тогдашняя техника, то регулярная замена огромных батареек — сомнительна.

Ну не было тогда в масштабах страны развитых торговых сетей.

А учитывая сколь много жрала тогдашняя техника, то регулярная замена огромных батареек — сомнительна.

Это вполне сопоставимо с прослушиванием радио в автомобиле с выключенным двигателем. Достаточно долгий процесс, мне так и не удалось заметно разрядить аккумулятор, хотя я не раз всю ночь спал в машине, не успев выключить приемник :)

«Ну не было тогда в масштабах страны развитых торговых сетей»

Сельпо были практически в каждом селе.

(не те «Сельпо», что сейчас, а настоящие)

Это вполне сопоставимо с прослушиванием радио в автомобиле с выключенным двигателем. Достаточно долгий процесс, мне так и не удалось заметно разрядить аккумулятор, хотя я не раз всю ночь спал в машине, не успев выключить приемник :)

Мы говорим о ламповых радиоприемниках. Лампы это лампы в прямом смысле. Лампы накаливания.

И вы сравниваете с современными на микросхемах, так больше всего жрет звукоизлучающая головка, а не микросхемы.

Сельпо были практически в каждом селе.

100 лет назад страна только только начала восстанавливаться после послереволюционной разрухи.

Вы слишком оптимистично себе представляете богатство тогдашней жизни.

К примеру в селе, где жил знаменитый Павлик Морозов даже одежда отсутствовала у маленьких детей. Напрочь отсутствовала.

Вот такая была бедность.

Так что наличие батареек в каждом сельпо — сомнительно.

Просто спроса нет.

В каком-нибудь городе — да, согласен.

Но там и электричество было в этом городе…

100 лет назад страна только только начала восстанавливаться после послереволюционной разрухи.

Вы слишком оптимистично себе представляете богатство тогдашней жизни.

Дело не в богатстве или стране. Сначала приемники были детекторные, потом ламповые, с питанием от батарей, потом ламповые с питанием от сети. И так было везде. Это просто так было.

Мы говорим о ламповых радиоприемниках. Лампы это лампы в прямом смысле. Лампы накаливания.

Спасибо, но я застал не только ламповые приемники, но и ламповые приемники с питанием от батарей. И работали они от батарей не меньше, чем нынешние автомобильные приемники от аккумулятора.

100 лет назад страна только только начала восстанавливаться после послереволюционной разрухи.

«Сельскохозяйственная кооперация играла большую роль в организации снабжения деревни орудиями и средствами производства.

Так, удельный вес кооперации РСФСР в снабжении деревни сельскохозяйственными машинами и орудиями с 57,5% в 1925 г. увеличился до 65% в 1927 г.917

Весь обобществленный сектор в снабжении деревни ко времени XV съезда партии занимал свыше 50%, причем почти полностью было обобществлено снабжение машинами, улучшенными семенами и удобрениями, а в снабжении такими товарами, как мануфактура, керосин, соль, частный капитал играл уже незначительную роль» (с)

Прим: «Сельпо» = «Сельскохозяйственная потребительская кооперация»

Так что наличие батареек в каждом сельпо — сомнительно.

На тот момент радио было важнейшим идеологическим инструментом, так что за проблемы с батареями можно было и партбилета лишиться :)

Журнал Знание-Сила за февраль 1930 года

В команде было два чисто городских жителя.

Сначала посмеялись над одним (включая второго городского), потому что он думал, что в каждой деревне есть магазин.

Потом посмеялись над вторым, потому что он думал, что в каждой деревне есть телефон.

При этом в потолке каждой избы была трещина от сверхзвуквого перехода.

Россия — страна контрастов.

Сначала посмеялись над одним (включая второго городского), потому что он думал, что в каждой деревне есть магазин.

В конце 70х — начале 80х нас, студентов, регулярно посылали на сельхозработы — естественно в самые отсталые и удаленные от центра колхозы (Центрально-черноземный район)

Настолько отсталые, что там не было местной молодежи, с которой мы могли бы конфликтовать.

Но магазин, даже в самом полувымершем селе таки был.

И водка там всегда продавалась.

(света в деревне могло и не быть — но водка в магазине была всегда)

На улице 2021 год, и в той деревне (на ~100 домов) где у меня дача — нет ни администрации, ни магазина. Электричество есть. Владимирская область, 80км от Москвы (по прямой).

На нынешнем этапе развития цивилизации, когда люди в Ленте на 2 недели закупаются, это уже и не нужно.

А социализм, что субсидировал и подтягивал всех, даже самые отсталые сёла, к определенному стандарту — закончился лет 30 назад.

И вы сравниваете с современными на микросхемах, так больше всего жрет звукоизлучающая головка, а не микросхемы.

«Для питания приёмника используются специальные комплекты батарей. Основной комплект на 1000 часов работы с батареей накала — БНС-МВД-400 и двумя анодно-сеточными батареями ГСГ-60С-8 и облегчённый, на 300 часов, с батареей накала типа БНС-МВД-95 и двумя анодно-сеточными батареями, тип 5СГ-60С-2,5»

(с) описание приемника «Искра-53».

Цитата из журнала Знание-сила за февраль 1931 года:

«Понятно, что там, где нет поблизости источника электроэнергии, приходится пользоваться для питания анода сухой батареей.

При этом надо помнить, что батареи в „запас“ покупать нельзя, так как они примерно через 3—5 месяцев после своего изготовления портятся, независимо от того, работают они или стоят без дела.

Надо следить за тем, чтобы батарея не находилась в слишком сухом месте и не отсыревала бы, тогда она будет служить в среднем месяца три.

Точно срок работы указать нельзя, так как он зависит от качества батареи, числа ламп приемника и состояния помещения, в котором находится батарея.»

Тут не в чем сомневаться. Это просто факт. Сначала были приемники на батарейках. Массово выпускались. Я их уже не застал. А вот сами батарейки видел, в детстве.

Вам же не 110 лет?

Мы говорим об оборудовании 100-летней давности.

Мы говорим об оборудовании 100-летней давности

Работающие приемники на батареях вполне себе встречались в 60х, а 70-х, по моему, их начали списывать с каких-то складов ГО и можно было увидеть такой девайс в практически новом состоянии (например, на уроках ГО в школах, был тогда такой предмет).

Настольный ламповый батарейный радиоприёмник «Воронеж» выпускался с 1954 года.

(такие приемники, правда, уже без батарей, попадались в селах даже на рубеже 70/80-тых)

а вот такой, насколько я помню, можно было увидеть как пособие по ГО:

Искра-53, выпускался в 1953-1963 гг.

… Что то мне сомнительно чтобы в те времена батарейки можно было купить на каждом углу...

В моем детстве у меня был военный радиоприемник Р-311. Изумительная вещь.

Его питание было на щелочном аккумуляторе в металлическом корпусе. Он выдавал 2.4 В напряжения. Это напряжение использовалось как накальное, так и шло дальше в приемник, где был вибропреобразователь напряжения. Этот вибропреобразователь далал из 2.4 Вольта 80 Вольт. Это и было так называемое анодное напряжение.

Вибропреобраозователь напряжения выглядел как герметичный металлический цилиндр с разьемом в стиле радиолампы ( что позволяло делать быструю его замену).

То есть проблем с батарейками тогда особо не было.

Конечно иногда встречал и батарейки для анодного питания… но на свалке

Купить, наверное, не проще, но других вариантов послушать передачи в местности без электричества не было.

Динамо-машины же.

Это сложнее чем батарейки. И дороже. Были в те времена радиоприемники на лампах с питанием от батареек. Только батареи были специальные: анодные (малый ток, высокое напряжение) и накальные (малое напряжение, большой ток). Google в помощь ;)

Так и есть, приемник работал сразу от двух батарей. Такие приемники были весьма распространены и известный американский производитель радиоаппаратуры Philco начинал с производства внешних сетевых БП к батарейным приёмникам под названием Battery Eliminator.

Это сложнее чем батарейки. И дороже.

При налаженных поставках батареек имеет смысл батарейки, да.

Но тогда вряд ли были «налаженные поставки».

И старая литература начала советских времен (100 лет назад) как раз говорит об распространении именно динамо-машин.

Проще 1 раз купить динамо-машину всем колхозом, чем покупать каждую неделю батарейки каждому.

Проще 1 раз купить динамо-машину всем колхозом, чем покупать каждую неделю батарейки каждому.

Не проще.

Батарейные приемники и батареи к ним легко гуглятся. Значит, поверьте, они существовали, да, и их производство было обосновано. Питание от специального источника — это просто в эксплуатации: включил — и оно работает. Это очень удобно для неспециалиста. А что батареи дорогие — так и радиоприемник в то время был очень дорогой игрушкой, доступной отнюдь не каждому. И круглосуточно радио никто не слушал — ибо ресурс у ламп тоже не бесконечный.

Что за динамо-машины вы имеете в виду — я не смог найти. Думаю, что они если и были — то не массово. Ибо крутить педали специально чтобы слушать радио — это неудобно. Даже при наличии специально назначенного человека-генератора ;)

Что за динамо-машины вы имеете в виду — я не смог найти.

Гуглите от чего питались «лампочки Ильича».

Одновременно с этими лампочками как раз и радиоприемники пришли в села.

Если у вас есть другие сведения — делитесь.

План ГОЭЛРО не подразумевал установку в каждом селе собственного генератора.

Это уже позже. Скажем в Свердловской области — после Великой Отечественной войны этот план дореализовали.

А 100 лет назад (начали с 1925 года делать) было преимущественно проводное радиовещание

Так называемые «радиоточки».

Конечно где то использовали радиоприёмники на батарейках.

У каких нибудь полярников — да.

Но чтобы такие приёмники были в каждом колхозе — сомнительно.

«К 1937 г. на тысячу жителей приходилось примерно 25 радиоточек.» — из ссылки что выше. То есть даже проводного вещания было крайне мало.

Но чтобы такие приёмники были в каждом колхозе — сомнительно.

Так этого никто и не утверждал.

А вот как вам такая убер-машина:

www.radionic.ru/book/export/html/144

Колхозный радиоузел «КРУ-10». Модель 1950 года.

Для радиофикации крупных колхозов, расположенных в сельских местностях не имеющих электроэнергии и непостоянно действующие электросети, радиопромышленность выпускала радиотрансляционный узел ''КРУ-10''.

То есть в 50-х годах ещё существовали крупные колхозы, где не было ни электричества, ни проводного вещания.

Конечно где то использовали радиоприёмники на батарейках.

Конечно использовали. Раз их выпускали, причем в огромном ассортименте.

rem-tech.at.ua/publ/prijomniki_i_radioly_lampovye/1/1 например.

За пределами больших городов люди тоже жили, и не только полярники ;)

Что за динамо-машины вы имеете в виду — я не смог найти.

"Солдат-мотор"?

Так у них в штате был специальный паренек, который весь сеанс со всей дури вращал динамо чтобы запитать единственную лампочку кинопроектора.

«Гори, гори, моя звезда» (1969 год)

В роли паренька — Евгений Леонов :)

Купить, наверное, не проще, но других вариантов послушать передачи в местности без электричества не было.

Детекторный радиоприемник в те времена очень даже вразумиметьно ловил сигнал.

Это — мой личный опыт где-то в 1974-5 годах. Очевидно, даже тогда уровень помех был низкий. И даже на не очень большую антенну — я из окна нашей квартиры забросил провод на ближайшее дерево — ближе к вечеру или даже ближе к ночи шел достаточно разборчивый звук из наушника. Чуть позже я к дектекторному каскаду прикрутил и двух-ламповый усилитель.

личный опыт где-то в 1974-5 годах

Из моего личного опыта: в 1973 году в нашем классе появляются представители милиции (участковый и еще кто-то) и проводят для всей параллели лекцию на тему:

«ваш товарищ, ученик такой-то, переделал свой телевизионный приемник под радиопередатчик и несанкционированно выходил с его помощью в эфир (»радиохулиганил"). Для этой цели он установил в своем саду (частный дом) мощную антенну, развесив ее на деревьях. Его деятельность была вовремя пресечена, а вся техника, которую он использовал для радиохулиганства — конфискована, включая не только телевизор, но и магнитофон с проигрывателем (то-то было радости у родителей, там еще и штраф надо было платить)"

(Пацану этому было всего 12 лет и он даже не был отличником :)

Ближе к концу семидесятых эта тема нашла даже отражение в надзидательной художественной литературе для подростков.

К концу семидесятых ситуация полностью вышла из под контроля — радиохулиганы научились каким-то образом скрываться от правоохранительных органов (либо органы на них окончательно забили).

Поэтому в нашем городе в эфире на средних волнах работало с десяток постоянных «радиохулиганских» станций, со своими собственными названиями и музыкальными позывными.

Надо сказать, что ребята работали очень аккуратно, не допуская в эфире мата и политики (хотя их шуточки иногда были весьма солеными).

Как следствие, у нас почти в любое время суток можно было найти в эфире реально популярную на данный момент музыку.

(Да, это был полный функциональный аналог ФМ-станций, со своими ди-джеями :)

Ближе к концу семидесятых эта тема нашла даже отражение в надзидательной художественной литературе для подростков.

Тут есть еще один любопытный момент.

В моей памяти «врезалась» и осталась схема портативной радиостанции всего на 2 радиолампах. Кажется на чем-то типа 2П2П или подобном… Первый каскад -это сверхрегенератор или генератор, второй каскад — усилитель на наушники или усилитель с микрофона. Как оказалось, эта схема была жутко популярна у провинциальной молодежи на рубеже второй половины 50-х и первой половины 60-х.

По рассказу друга моего отца, такая радиостанция на сравнительно маленькую антенну обеспечивала весьма уверенную связь на 1.5..2 км.

Создание своими руками такой радиостанции и общение по ней со своими друзьями — такими же задорными мальчишками — эмоционально это совершенно другое, чем покупка родителями блестючей мобилы, болтовня по ней и пересылка всяких эмодзей.

Так вот он как-то удивительно легко переделывался в передатчик на несколько сотен метров. В качестве микрофона использовался динамик.

Правда в качестве приемника я использовал военный Р-311 и немодулированную передачу азбукой Морзе, что исключало какую-либо аудиторию… хотя… почти, кроме одной службы…

Хотя, если порыться в памяти — я у них неформально фактически был в гостях, они показали мне кое-какие приемы работы… и молчаливо выперли…

Спустя некоторое время отец и притащил этот Р-311… от… туда…

А я вот сколько ни пытался делать детекторный приёмник, там все забивало звуком обычного проводного радио, которое было слышно даже из телефонной трубки…

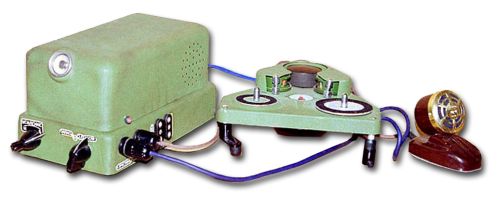

Был такой катушечный магнитофон — «Дайна»

В перерывах для смены катушек через него довольно отчетливо можно было слушать передачи радиостанции «Маяк» :)

А ещё был вот такой девайс для питания приёмника от керосиновой лампы:

Так вот, в 1968 году за 14 (четырнадцать) рублей купил у друга тиливизер КВН-49, он его купил в комиссионке за 8 руб. Может быть путаю — это я купил за 8, а потом уже продал за 14.

Линзу мне родственница подарила, а потом приятель налил туда чернил, пытаясь сделать телевизор цветным (тоже под Новый год). Показывал 1-й и 3-й канал (всего было 3).

Когда его включали, гас свет на этаже, и приходилось идти врубать пакетник.

Пишите исчо.

Со скоро наступающим старым Новым годом.

внутренностей первого советского тестера Тт-1.

Опять же в тамошнем обсуждении есть тема батареек.

Когда в ходе радикального перетряхивания хлама в мое гараже нашел свою цэшку 80х годов — то далеко не сразу вспомнил, зачем вплавил в ее борт гнездо на два контакта.

Вскрытие показало, что контакты были предназначены для подключения внешнего сетевого источника питания на 4,5 вольта :)

(как-то уже хорошо забылось, что в 1986 году батарейки были дефицитным товаром :)

Поскольку в то время на радость детям уже было много электрических игрушек на батарейках (которыек были в последствии разобраны на моторчики, выключатели и провода для создания своих конструкцый), то и батарейки в них требовались постоянно. И они не простаивали без электричества больше суток, вечером деду сообщал, что надо батарейки, он на следующий вечер после работы приносил необходимое. И уж точно батарейки не с работы забирал :) А можно было и не ждать сутки, а позвонить ему на работу по телефону!

А еще я тогда любил делать карманные фонарики из квадратной батарейки, лампочки на 3.5В и синей изоленты. И только в игрушках у меня пара таких постоянно валялись, в сборе. Остальные я обменивал в садике и потом в начальной школе на что-нибудь интересное.

Да и у взрослых постоянный оборот батареек шел: фонарики, транзисторные радиоприемнки, даже катушечный магнитофон (но у него был блок питания от сети в комплекте).

Я бы не сказал, что уж очень дефицытным, не по талонам же их продавали и запись в очеред

По талонам и в записи — это уже не дефицит, это супердефицит :)

Дефицит — это когда приходишь в магазин за товаром, который в нем обычно продается — а товара этого и нет.

(типа — приходишь в Макдональдс, а там нет чизбургеров, но есть фишмаки и кола :)

Так и с батарейками было — то они есть, то их нет.

Спасибо за интересную ссылку! Находил на ютубе видео, где мужик у себя дома изготавливает самодельные лампы. Вполне себе работоспособные. Крайне занимательный процесс.

Спасибо за интересную ссылку! Находил на ютубе видео, где мужик у себя дома изготавливает самодельные лампы. Вполне себе работоспособные. Крайне занимательный процесс.

Ну, строго говоря, вы и транзисторы можете самостоятельно сделать, если настойчивы.

А уже более допотопные технологии воспроизводятся легко.

Имхо, в случае глобального апокалипсиса небольшие группы выживших, (после решения проблемы с питанием), если будут иметь доступ к станкам (ну и аварийным электрогене раторам) запросто смогут восстановить производство на уровне 1950-х годов. Так никакие сверх-технологий нет. Производство тех времен, по сути, «наколеночное».

запросто смогут восстановить производство на уровне 1950-х годов.

Увы, нет.

(в свое время я как раз и занимался подобными вещами, официально. Но не восстановлением, а созданием с «нуля» «из того, что было»).

Для восстановления нужны большие подготовительные работы (создание складов с оборудованием, материалами и запасными частями+подробные инструкции по восстановлению)

В СССР создание таких «запасов» было обязательно (на случай ядерной войны и прочего) и на территории каждого завода были склады НЗ, как раз для подобных случаев.

(по слухам, аналогичные склады существовали и вне городов, где-то в сельской местности)

Сейчас таких складов уже нет — все разворовали еще в перестройку.

Поэтому в результате большого П — начинать, в лучшем случае, придется с уровня 19 -того века (преимущественно ручной труд).

и еще говорится что под латунными колаками лампы

Схемотехника 100 лет назад. Обзор довоенного радиоприемника ЭЧС-3