PG Day’17 продолжает радовать вас авторскими статьями. Сегодня, наш старый друг и бессменный автор провокационных статей о Web-разработке varanio расскажет о логической репликации.

PG Day’17 продолжает радовать вас авторскими статьями. Сегодня, наш старый друг и бессменный автор провокационных статей о Web-разработке varanio расскажет о логической репликации.

Сначала я хотел назвать статью "Гарри Поттер и философский камень", потому что много лет при сравнении PostgreSQL с MySQL кто-нибудь всегда появлялся и замечал, что в Посгресе нет логической репликации (можно реплицировать только всю базу целиком, причем реплика read only), а в MySQL их целых два вида: statement based и row based.

И если statement based — это бомба замедленного действия с лазерным прицелом в ногу, то row based действительно очень не хватало в PG. Т.е. вопрос репликации — как философский камень у любителей баз.

Точнее, в посгресе всегда можно было использовать slony для того, чтобы, например, реплицировать только одну-две нужных таблицы. Но slony — это хитрое поделие на триггерах, которое работает по принципу: работает — не трогай. Т.е. например, нельзя просто взять и сделать ALTER TABLE ADD COLUMN, это надо делать через специальные механизмы. Если же всё-таки кто-то случайно это сделал, а потом, что еще хуже, через какое-то время в панике вернул как было, то быстро разрулить эту ситуацию может только чёрный маг 80lvl. Помимо slony, начиная с 9.4 стало возможно писать свои расширения для логической репликации через wal, вроде бы, пример такого расширения — pglogical.

Но это всё не то!

Когда я узнал, что в dev-ветку PostgreSQL 10 упал коммит, который позволяет из коробки, без экстеншенов и плагинов, логически реплицировать отдельные таблицы, я решил посмотреть, а как оно там работает.

Все началось лет 8 назад. Я тогда писал одну программу для математических расчетов, и мой преподаватель указал, что я неверно именую переменные. Он был прав: x, xx, xxx сложновато различить в коде. После переименования они превратились в redSegment, greenSegment, blueSegment (в контексте задачи именование было подходящее). Потом были «Рефакторинг» Фаулера, «Совершенный код» Макконнелла, «Паттерны проектирования» банды четырех… каждый день я погружался все глубже в бездну.

Все началось лет 8 назад. Я тогда писал одну программу для математических расчетов, и мой преподаватель указал, что я неверно именую переменные. Он был прав: x, xx, xxx сложновато различить в коде. После переименования они превратились в redSegment, greenSegment, blueSegment (в контексте задачи именование было подходящее). Потом были «Рефакторинг» Фаулера, «Совершенный код» Макконнелла, «Паттерны проектирования» банды четырех… каждый день я погружался все глубже в бездну.

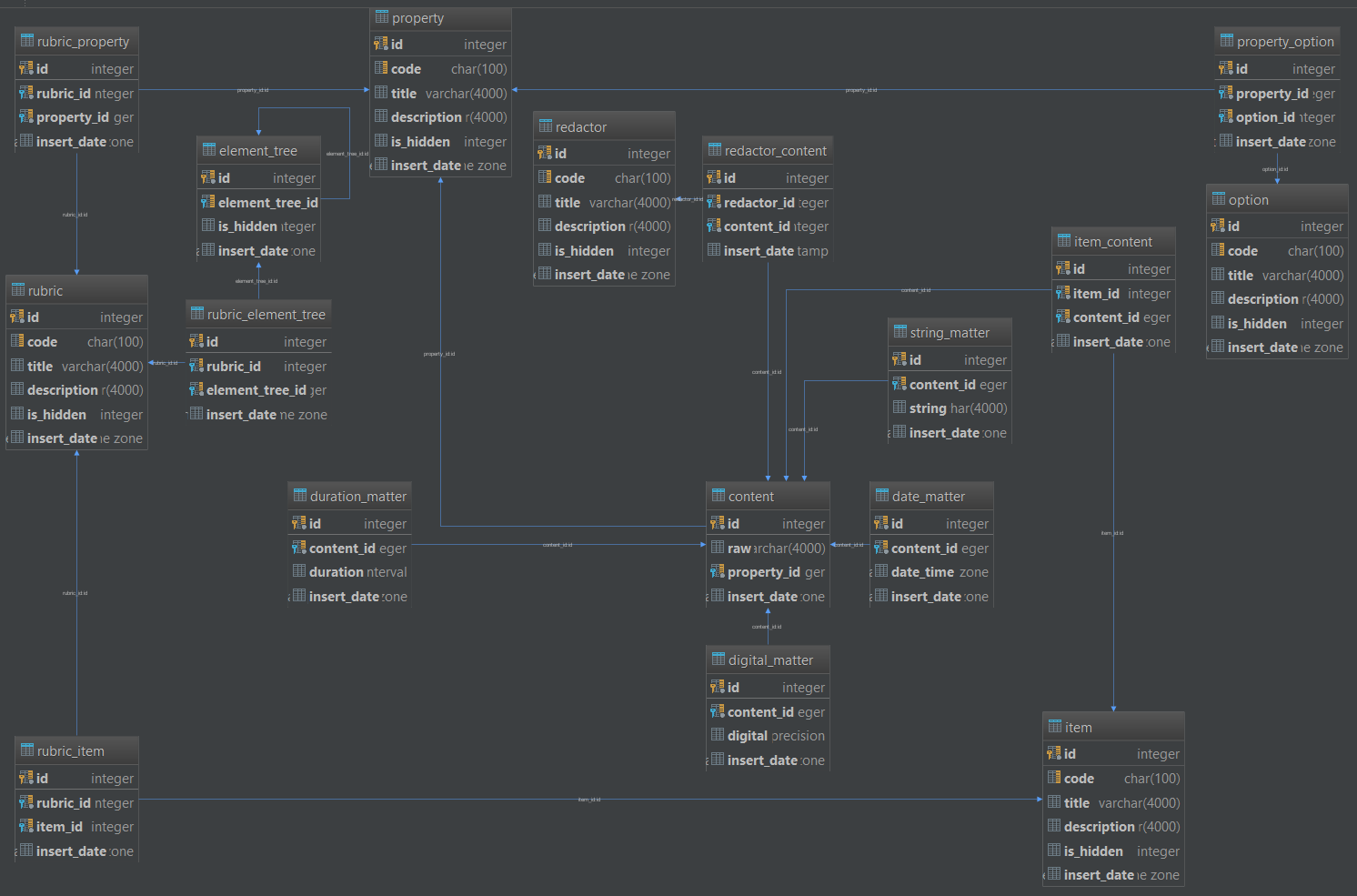

Я поспрашивал различных людей, имеющих отношение к PostgreSQL, что они используют в реальной жизни для разработки приложений, использующих PG.

Я поспрашивал различных людей, имеющих отношение к PostgreSQL, что они используют в реальной жизни для разработки приложений, использующих PG.