Существует ли в мире очень большая и крупная база данных, которая время от времени не страдает от проблем с производительностью? Держу пари, что их не так уж много. Поэтому каждый DBA (администратор базы данных), отвечающий за PostgreSQL, должен знать, как отслеживать потенциальные проблемы производительности, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.

Существует ли в мире очень большая и крупная база данных, которая время от времени не страдает от проблем с производительностью? Держу пари, что их не так уж много. Поэтому каждый DBA (администратор базы данных), отвечающий за PostgreSQL, должен знать, как отслеживать потенциальные проблемы производительности, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.Повышение производительности PostgreSQL после настройки параметров

Многие думают, что изменение параметров в postgresql.conf — это реальный путь к успеху. Однако это не всегда так. Конечно, чаще всего хорошие параметры конфигурации базы данных очень полезны. Тем не менее, во многих случаях реальные проблемы будут возникать из-за странного запроса, скрытого глубоко в некоторой логике приложения. Даже вполне вероятно, что запросы, вызывающие реальные проблемы, не являются теми, на которые вы обратили внимание. Возникает естественный вопрос: как мы можем отследить эти запросы и выяснить, что на самом деле происходит? Мой любимый инструмент для этого — pg_stat_statements, который всегда должен быть включен по моему мнению, если вы используете PostgreSQL 9.2 или выше (пожалуйста, не используйте его в более старых версиях).

Что такое «BigData»? Это те данные, которые нельзя просто так переварить. Или нельзя просто так приготовить. Или это вы думаете что нельзя.

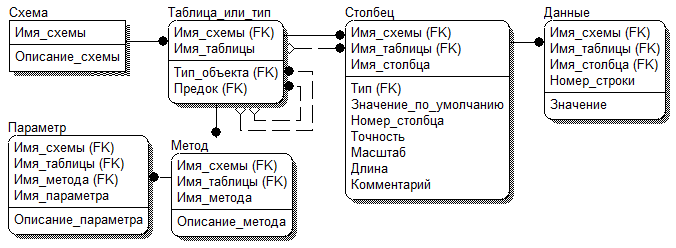

Что такое «BigData»? Это те данные, которые нельзя просто так переварить. Или нельзя просто так приготовить. Или это вы думаете что нельзя. В данном топике хотелось бы поговорить о повышении производительности при работе с таблицами.

В данном топике хотелось бы поговорить о повышении производительности при работе с таблицами.