Логика сознания. Вступление

8 min

В свое время на Хабре был опубликован цикл статей «Логика мышления». С тех пор прошло два года. За это время удалось сильно продвинуться вперед в понимании того, как работает мозг и получить интересные результаты моделирования. В новом цикле «Логика сознания» я опишу текущее состоянии наших исследований, ну а попутно попытаюсь рассказать о теориях и моделях интересных для тех, кто хочет разобраться в биологии естественного мозга и понять принципы построения искусственного интеллекта.

В свое время на Хабре был опубликован цикл статей «Логика мышления». С тех пор прошло два года. За это время удалось сильно продвинуться вперед в понимании того, как работает мозг и получить интересные результаты моделирования. В новом цикле «Логика сознания» я опишу текущее состоянии наших исследований, ну а попутно попытаюсь рассказать о теориях и моделях интересных для тех, кто хочет разобраться в биологии естественного мозга и понять принципы построения искусственного интеллекта.Перед началом хотелось бы сделать несколько замечаний, которые будет полезно помнить во время чтения всех последующих статей.

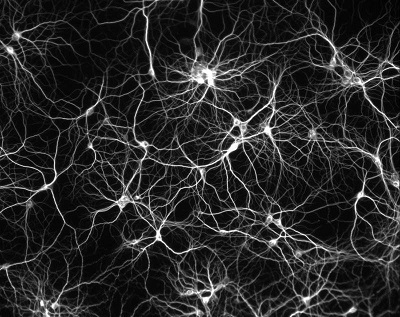

Ситуация, связанная с изучением мозга, особенная для науки. Во всех остальных областях естествознания есть базовые теории. Они составляют фундамент на котором строятся все последующие рассуждения. И только в нейронауке до сих пор нет ни одной теории, которая хоть как-то объясняла, как в нейронных структурах мозга протекают информационные процессы. При этом накоплен огромный объем знаний о физиологии мозга. Получены очень обнадеживающие результаты с помощью искусственных нейронных сетей. Но перекинуть мостик от одного к другому, пока, не удается. То, что известно о биологических нейронных сетях очень плохо соотносится с созданными на сегодня архитектурами искусственных нейронных сетей.

Не должна вводить в заблуждение распространенная фраза о том, что многие идеи искусственных нейронных сетей позаимствованы из исследований реального мозга. Заимствование носит слишком общий характер. По большому счету, оно заканчивается на том, что и там и там есть нейроны и между этими нейронами есть связи.