В октябре прошлого года я опубликовал статью

«О талантах, деньгах и алгоритмах сжатия данных», где с юмором описал, как «изобретают» новые алгоритмы сжатия люди, не имеющие достаточно навыков для реализации своих идей. А заодно рассказал про существующие конкурсы по новым алгоритмам, в том числе двигавшийся тогда к завершению конкурс алгоритмов сжатия с призовым фондом 50 тысяч евро.

Пост набрал 206 «плюсов», вышел на 2 место топа недели и вызвал оживленную дискуссию, в которой мне больше всего понравился

комментарий:

«Коммерческого интереса эффективность по сжатию алгоритмов сжатия без потерь сегодня не представляет, в силу отсутствия принципиально более эффективных алгоритмов. Деньги сегодня — в сжатии аудио-видео. И там и алгоритмы другие. Тема сжатия без потерь удобна именно лёгкостью верификации алгоритма, и не слегка устарела. Лет на 20.»

Поскольку я сам уже 20 лет в области сжатия видео, с ее бурным развитием мне спорить сложно. А вот что сжатие без потерь развиваться перестало… Хотя логика тут понятна каждому. Я до сих пор пользуюсь ZIP, все мои друзья пользуются ZIP с 1989 года — значит, ничего нового не появляется. Так ведь? Похоже рассуждают сторонники плоской земли. ))) Я не видел, знакомые не видели, и даже некоторые авторитеты утверждают, значит, это так!

О том, как Intel просили меня не прекращать читать курс по сжатию, ибо людей нет новые алгоритмы делать, я в прошлый раз писал. Но тут и Huawei в ту же дуду дует! Вместо того, чтобы раздать призы

и должности победителям, а затем успокоиться,

поскольку развитие давно встало, эти эксцентричные люди посчитали конкурс крайне успешным и запустили новый с призовым фондом 200 тысяч EUR.

Развивались ли алгоритмы сжатия без потерь в последние 20 лет? Чем закончился прошлый конкурс и на сколько опередили baseline? Сколько денег получили русские таланты, а сколько зарубежные? И есть ли вообще жизнь

на Марсе в сжатии без потерь?

Кому интересно — добро пожаловать под кат!

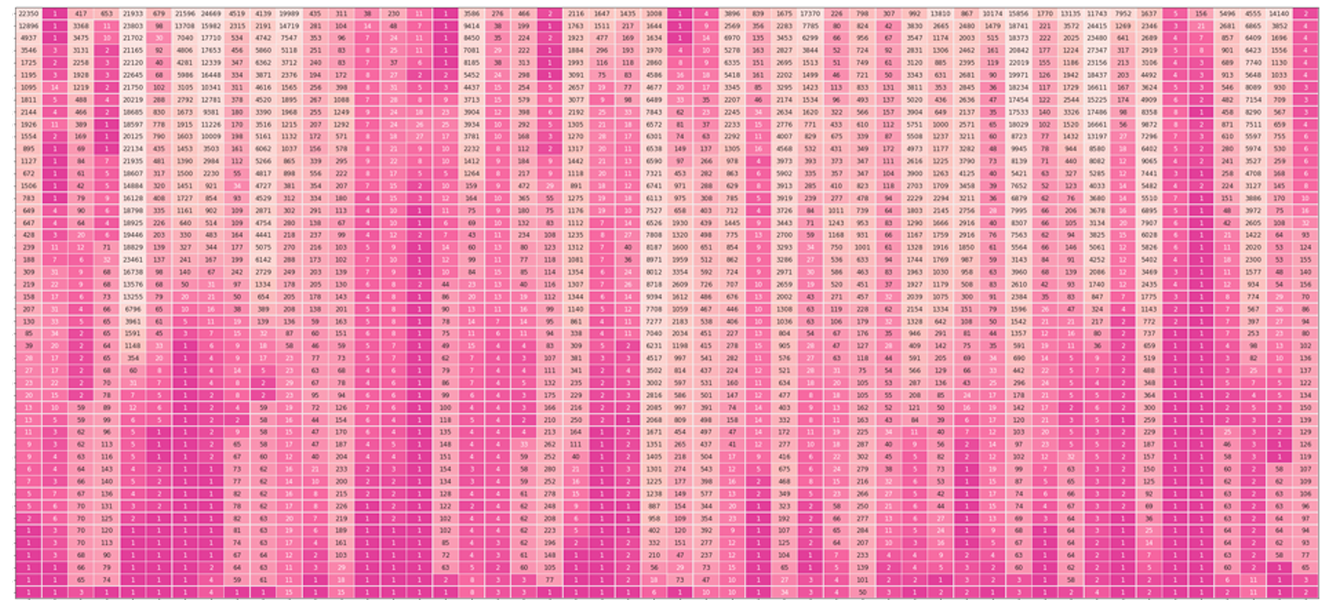

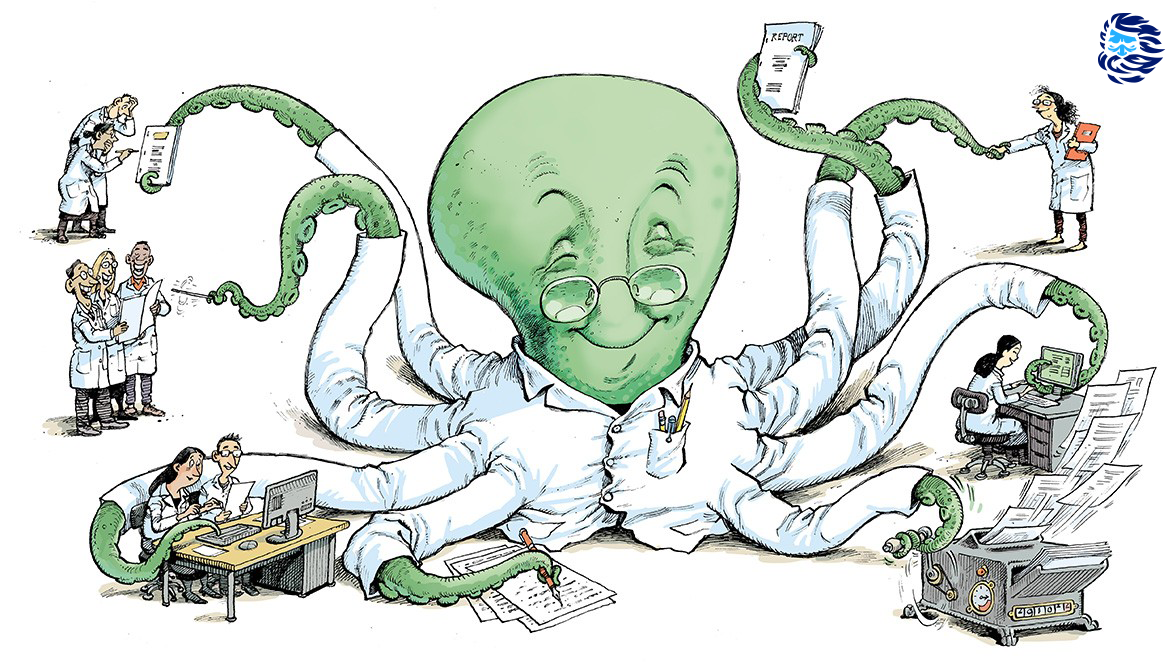

Иллюстрация David Parkins из статьи Nature 561, 167-169 (2018).

Иллюстрация David Parkins из статьи Nature 561, 167-169 (2018).