Жизнь с зависимостью. Курс на выздоровление.

Меня зовут Таня, мне 27 лет и совсем недавно я осознала, что я зависимая. Я не курю, не употребляю наркотики и почти не пью. Когда-то это было частью моей жизнь, но теперь это давно в прошлом. Сейчас я активно занимаюсь спортом, являюсь круглой отличницей в университете и постоянно занимаюсь саморазвитием и (с̶а̶м̶о̶р̶а̶з̶р̶у̶ш̶е̶н̶и̶е̶м̶) самоулучшением. Тут можно даже спросить «в чем же проблема? Может она хочет привлечь внимания и собрать комплиментов»?

На самом деле все просто: химические зависимости сменились социально приемлемыми. Ущерб, причиняемый наркотиками и алкоголем придельной ясен, а вот с другими формами зависимости намного сложнее. Например, что плохого в активном спорте или в саморазвитии? Ничего, если у тебя нет проблем с зависимостью. Если есть, то ты не чувствуешь себя, свои потребности и становишься просто одержимой желаемым, объектом деятельности, пока не окажешься загнанной и опустошенной. Даже социально одобряемый способ времяпровождения, такой как чтение, может превратить зависимого человека в затворника, который избегает контакта с реальностью.

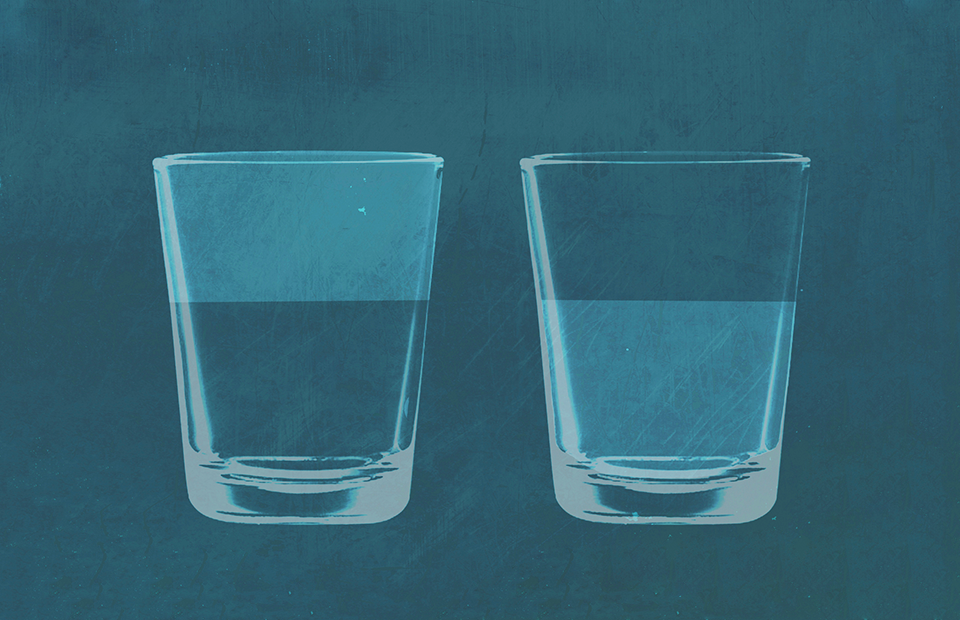

Итак, мой «диагноз» - эмоциональная зависимость. Реальный мир мной ощущается как вакуум. Я бегу от этого вакуума в поисках новых эмоций (не всегда положительных). Эти эмоции должны быть сильными, всеохватывающими, такими как влюбленность, воодушевление, возбуждение, гнев, ярость. Благодаря им я чувствую себя живой, мир становится красочным, интересным. Но рано или поздно эйфория заканчивается, и я возвращаюсь к состоянию знакомого вакуума - необъятной пустоты внутри себя. В такие моменты в голове назойливо крутится мысль: « Если мир такой серый и бессмысленный, то я не хочу в нем жить». Далее фрустрация, состояние апатии, ощущение пустоты внутри себя, после чего снова поиски того, что вытащит меня из этого состояния. И круг повторяется снова и снова. Возникает вопрос: откуда это идет и как от этого избавиться?

Сделаем большой шаг назад в истории человечества и рассмотрим социальные модели общества. Райен Айслер , американский антрополог в своей работе «Чаша и былинка» делает глубокий исторический обзор культуры планеты и эволюционный взгляд на две основные модели формы отношений человека в обществе. Эти модели она называет «модель партнерства» и «модель доминирования». Первая модель партнерства основывается на единстве, сотрудничестве и удовлетворении взаимных потребностей в обществе. Р.Айслер обнаружила многочисленные легенды и археологические данные, которые описывают раннюю форму цивилизации, где существовали большие пространства, население которых длительный период сохраняло мир и процветание. В такой модели общества существовал культ женщины, Великой матери. Останки материальной культуры, искусства и мифы указывают на то, что эта древняя социальная культура основывалась на равенстве. Власть, риск и всевозможные заслуги перед обществом распределялись независимо от пола. Такой подход, основанный на совместной деятельности, помогал создавать единые и гармоничные отношения между людьми и другими народами. В середине 4 тысячелетия до н.э культ женского начала начинает вытесняться культом мужского, что приводит к полярному типу цивилизации - «доминантному обществу». Оно ассоциируется с мужественностью, ценит готовность отдать свою жизнь и деструктивные действия, такие как завоевание территории и воины. Такая соц. культура построена на неравенстве и, как правило, ставит одну часть общества над другой. Группа людей, стоявших выше, удерживает в своих руках власть, берет на себя риск и получает все вознаграждения, распределяет награды, оставляя нижестоящую группу лишенной власти и зачастую бедной. Люди в таком обществе вместо взаимного сотрудничества связанны конкуренцией, пользуются сравнительным способом мышления - «ты» или «я» и образуют иерархию, которая поддерживается силой или угрозой силы. Это создает атмосферу недоверия и разъединения. Такая модель создает созависимое общество, противопоставляя его взаимозависимого общества партнерской модели.