Как мне кажется, на сегодняшний день это одно из самых лучших разъяснений о том, что такое протокол http2, зачем он нужен, как он повлияет на веб-разработку и какое будущее ждёт Интернет в связи с его появлением. Думаю, что всем людям, причастным к веб-разработке и веб-строению, информация будет полезна, ведь ожидается, что стандарт http2 будет принят уже в июне этого года после завершающей встречи группы HTTPbis в Нью Йорке.

Разъяснение http2

Как мне кажется, на сегодняшний день это одно из самых лучших разъяснений о том, что такое протокол http2, зачем он нужен, как он повлияет на веб-разработку и какое будущее ждёт Интернет в связи с его появлением. Думаю, что всем людям, причастным к веб-разработке и веб-строению, информация будет полезна, ведь ожидается, что стандарт http2 будет принят уже в июне этого года после завершающей встречи группы HTTPbis в Нью Йорке.

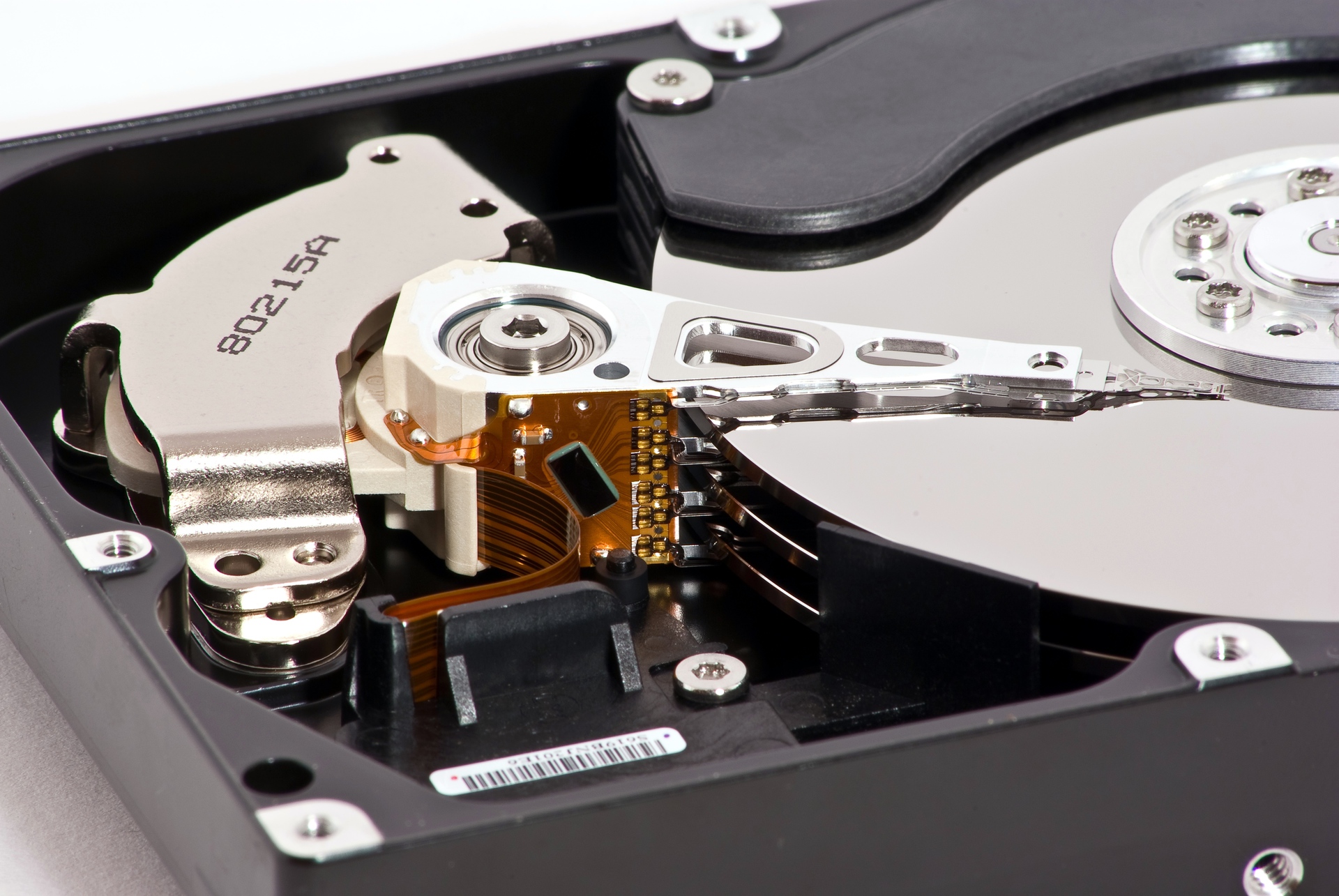

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.