Реверс-инжиниринг микросхем по фото

3 min

Translation

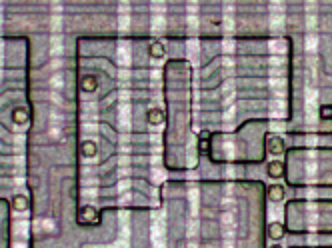

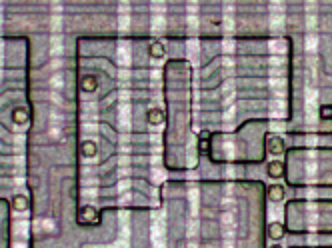

Тем, кто любит гикпорн-фотографии от BarsMonster и его товарищей по цеху, наверняка интересно научиться расшифровывать логическую схему по её фотографии. Например, что делает вот этот кусочек Z80?

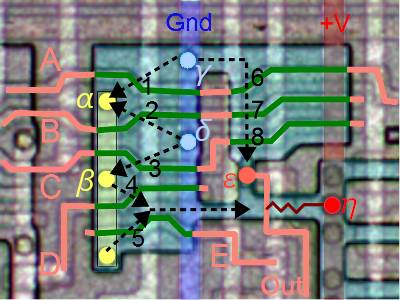

Яркие вертикальные полосы — это металлические проводники; горизонтальные полосы, от которых видны только тёмные границы — это проводники из поликремния; область неправильной формы с ярко-чёрной границей — это легированная часть кремниевой подложки; желтоватые круги — это соединения между слоями микросхемы.

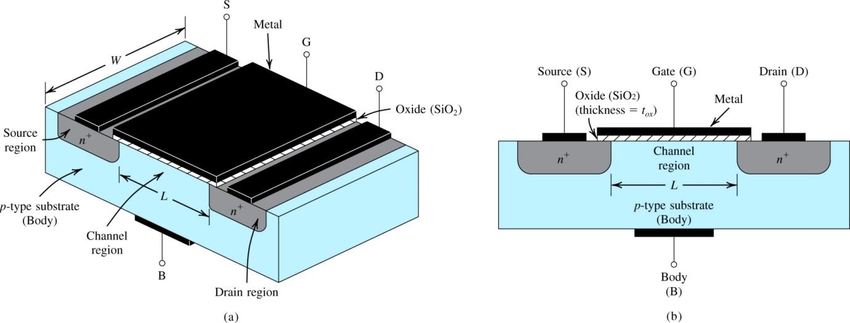

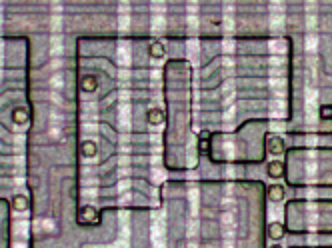

Каждый транзистор образован поликремниевым проводником, пересекающим область легированного кремния:

Работа транзистора заключается в том, что когда к затвору приложено положительное напряжение, то легированная область, включающая исток и сток, становится проводящей; когда напряжение с затвора снято, то исток и сток размыкаются.

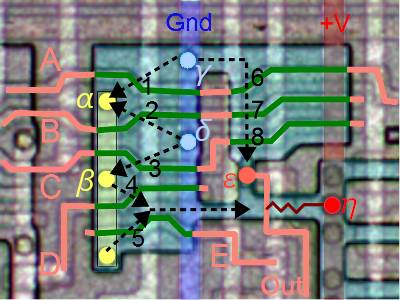

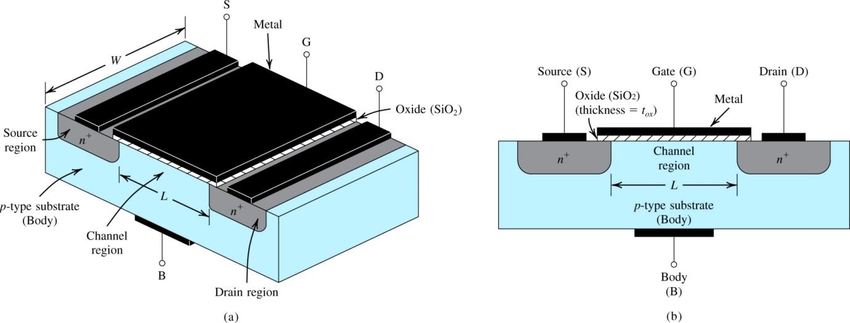

Вот та же самая фотография с размеченными транзисторами и проводниками: (я добавил в авторскую иллюстрацию обозначения соединений между слоями)

Яркие вертикальные полосы — это металлические проводники; горизонтальные полосы, от которых видны только тёмные границы — это проводники из поликремния; область неправильной формы с ярко-чёрной границей — это легированная часть кремниевой подложки; желтоватые круги — это соединения между слоями микросхемы.

Каждый транзистор образован поликремниевым проводником, пересекающим область легированного кремния:

По традиции, такие транзисторы называют MOSFET («металл-оксид-полупроводник»), даже когда затвор не металлический, а поликремниевый. Автор вполушутку предположил, что ни один производитель поликремниевых транзисторов не хотел называть их POS.

Работа транзистора заключается в том, что когда к затвору приложено положительное напряжение, то легированная область, включающая исток и сток, становится проводящей; когда напряжение с затвора снято, то исток и сток размыкаются.

Вот та же самая фотография с размеченными транзисторами и проводниками: (я добавил в авторскую иллюстрацию обозначения соединений между слоями)

Прошлогоднюю статью

Прошлогоднюю статью

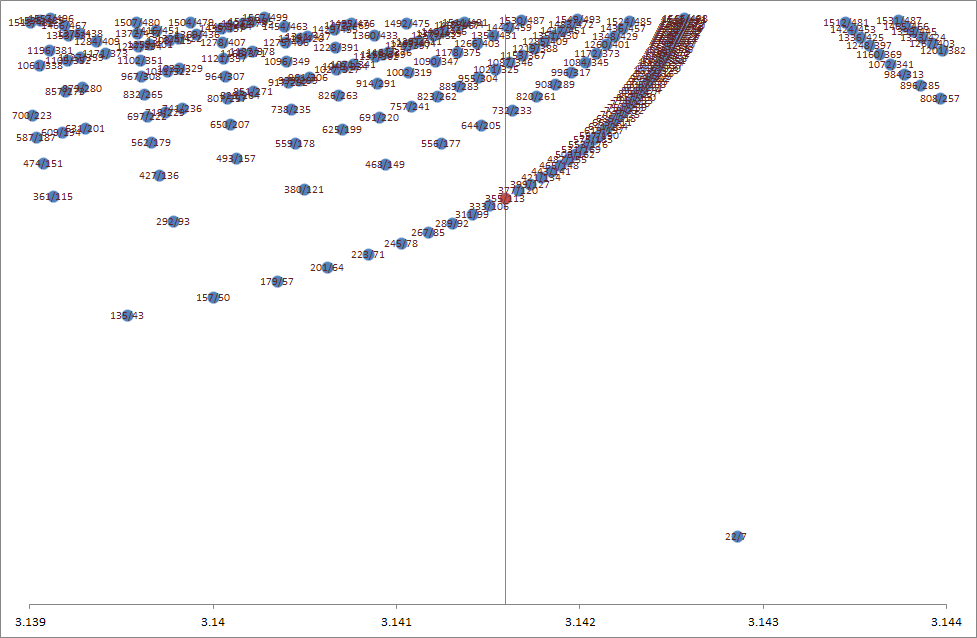

Задача сжатия данных в своей простейшей форме может относиться к числам и их обозначениям. Числа можно обозначать числительными («одиннадцать» для числа 11), математическими выражениями («два в двадцатой» для 1048576), строковыми выражениями («пять девяток» для 99999), именами собственными («число зверя» для 666, «год смерти Тьюринга» для 1954), или произвольными их комбинациями. Годится любое обозначение, по которому собеседник сможет однозначно определить, о каком числе речь. Очевидно, что сообщить собеседнику «факториал восьми» эффективнее, чем эквивалентное обозначение «сорок тысяч триста двадцать». Здесь возникает логичный вопрос: какое обозначение для заданного числа самое короткое?

Задача сжатия данных в своей простейшей форме может относиться к числам и их обозначениям. Числа можно обозначать числительными («одиннадцать» для числа 11), математическими выражениями («два в двадцатой» для 1048576), строковыми выражениями («пять девяток» для 99999), именами собственными («число зверя» для 666, «год смерти Тьюринга» для 1954), или произвольными их комбинациями. Годится любое обозначение, по которому собеседник сможет однозначно определить, о каком числе речь. Очевидно, что сообщить собеседнику «факториал восьми» эффективнее, чем эквивалентное обозначение «сорок тысяч триста двадцать». Здесь возникает логичный вопрос: какое обозначение для заданного числа самое короткое? На Хабре уже

На Хабре уже

На Geektimes летом была

На Geektimes летом была

:

: