Комментарии 133

Ох, есть пара слишком спорно упрощённых, как для этого портала, моментов...

Но за статью — большое спасибо! :)

Хотя водная аналогия, как Вы и сказали, весьма неточна во многих моментах.

А вот чем неудачна аналогия напряжения как линейной скорости:

напряжение это нечто, измеряемое между двумя точками контура — как такое применить к скорости — непонятно. Как потенциал — так он вдоль контура от одного полюса источника до другого меняется монотонно (всегда убывает или всегда возрастает — в зависимости от направления обхода), а скорость может и увеличиваться и уменьшаться.

И связь между линейной скоростью и объёмным расходом как-то не очень описывается законами Ома и Кирхгофа. А вот при аналогии потенциал=давление ток=расход проводимость=сечение все закономерности работают (разумеется, в идеале, без учета вязкости).

Так же отлично эти законы применимы в теплотехнике для параметров температура — поток энергии (мощность) — теплопроводность. Вот только с тепловым аналогом индуктивности проблемы.

А вот чем неудачна аналогия напряжения как линейной скорости

Да, согласен. Но аналогия электричества с жидкостью вообще не может быть полностью удачной, как мне кажется. Всегда будут моменты, не вписывающиеся в такую аналогию.

Например, (в том числе и в Вашем варианте) «проводимость=сечение» не прокатывает при более пристальном рассмотрении, потому что с жидкостями уменьшение сечения на одном из участков при прочих равных приводит к росту давления перед этим участком. А в электричестве увеличение сопротивления не приводит к росту напряжения. Если, конечно, перед этим мы не нагрузили источник питания так, что он просел по напряжению, но это уже совсем не из тех случаев, с которых нужно начинать изучение электричества :)

Но в общем-то для базового понимания принципа электричества можно использовать любую из аналогий — автора, Вашу, мою (но Ваша более удачна, признаю). Потом, уже при более глубоком изучении, все эти моменты станут понятны и без привлечения водопроводов и рек :)

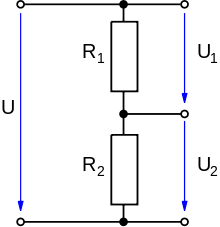

А в электричестве увеличение сопротивления не приводит к росту напряжения.Ну здрасьте. Как это не приводит? Рассмотрим резистивный делитель:

если увеличить R2, то U2 возрастет (а U1 уменьшится). При постоянном U.

А «проводимость ~ сечение» это не моя аналогия, а общепринятая.

Ну здрасьте. Как это не приводит? Рассмотрим резистивный делитель

Лучше рассмотрим простейшую цепь «источник напряжения (аккумулятор) + нагрузка (один резистор)». С изменением сопротивления резистора напряжение не будет значительно меняться пока сопротивления резистора не станет близким к внутреннему сопротивлению источника.

С аналогией на двух резисторах тоже не все в порядке — если сечение первого отверстия (сопротивление R1) меньше сечения второго отверстия (сопротивления R2), то после первого отверстия (R1) вообще не должно быть давления-напряжения :)

А давление (то есть разница давлений, конечно же) между двумя точками трубки есть всегда, иначе вода бы на таком участке не текла вовсе. Ну разве что в точке сверхпроводимости (при нулевом сопротивлении). Всё в соответствии с законом Ома.

А давление (то есть разница давлений, конечно же) между двумя точками трубки есть всегда, иначе вода бы на таком участке не текла вовсе.

Тогда нужно усложнять аналогию, вводя условия, что все это дело находится в абсолютном покое в невесомости, что у жидкости нет инерции и т.п. :)

вода из крана- ток электрический.

кран(откр-закрыт) -включатель.

Или резино-нитяная модель стабилизации напряжения парочкой «резистор(резинка)-стабилитрон(нитка)»?

если брать аналогию в трубах, то ещё ширина трубы прямо аналогична проводимости (которая в сименсах меряется и обратна к сопротивлению в омах)

При положительной полуволне напряжения ток протекает от фазы к активной нагрузке и от нагрузки возвращается обратно по земляному проводу. При отрицательной полуволне ток течет по земляному проводу и возвращается по фазному.

достаточно четырех: три фазы ABC и нулевой провод или же вовсе три фазы, отказавшись от земли.

Почему нельзя было использовать вместо «земляного провода» нормальное название? Или хотя бы не мешать вместе, как в трехфазной системе, а то тогда объяснить, как может существовать 4-проводная IT-система без земли не выйдет.

Замените реку и дамбу на трубку разного сечения — и всё станет понятнее.

Эквивалент тока — объёмный расход жидкости. Сколько литров за секунду в один конец трубки залили, столько литров с другого конца и выльется, несмотря на разное сечение трубки по длине. С дамбой в установившемся режиме (то есть при неизменном уровне) — то же самое, сколько литров в водохранилище втекает, столько и вытекает (иначе уровень бы менялся). А если уровень меняется — это уже эффект конденсатора. В общем, для начальной аналогии, без реактивностей, образ «дамба» вносит лишнюю сущность.

А скорость течения — параметр, которому аналог так сходу и не подобрать. В аналогии начального уровня ему тоже не место.

— а почему нельзя? Можно и две. Были и двухфазные электросети, и до сих пор есть двухфазные электродвигатели. Вращение двигателя двумя фазами гарантируется не хуже.

Вот только проводов для таких сетей всё равно надо 4, и с большим сечением, чем для трехфазных. Есть вариант с 3 проводами, но общий все равно увеличенного сечения надо делать, из-за суммирования возвратных токов.

Так что трехфазные тупо выгоднее с точки зрения экономии материала проводов.

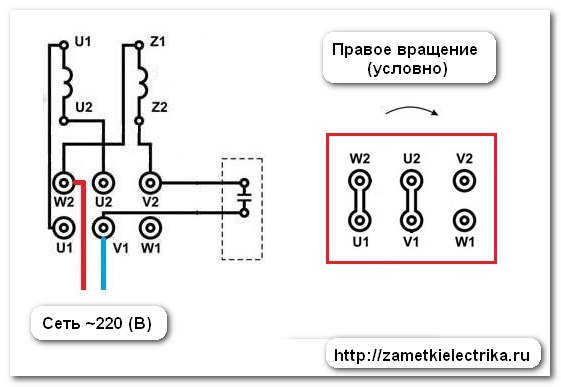

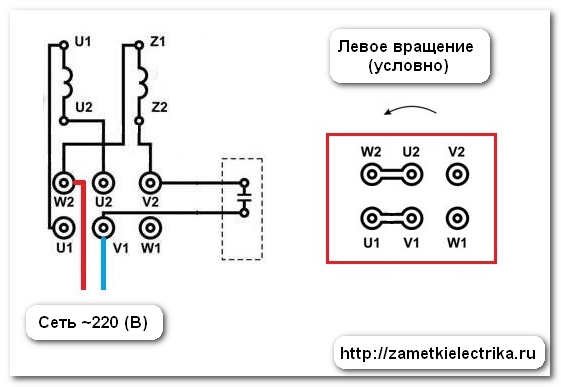

Кстати, возможно таки использование одной обмотки чисто как пусковой — двигатель и на одной фазе может вращаться, только КПД ниже (плечо ЭМ силы, создающей момент, большую часть времени мало). Ну и без пусковой обмотки чисто на одной фазе он или не стартует, если в мёртвой точке застрял, или стартует в произвольную сторону. А после старта уже инерция играет. Как в одноцилиндровом двигателе, собственно.

Увеличили давление в трубе выше определенных значений, порыв, т.е. выход воды в условно нулевое давление, увеличили напряжение, пробой изоляции, т.е. движение тока в условно нулевой потенциал.

«Не влезай! Убьет.» это немного другой, предупреждающий плакат.

Эту связь описывает закон Ома: .

вроде U=I*R, или у меня криво отображается

Зная твой уровень, что скажешь по поводу аналогий с водой, как охарактеризовать электрический ток? Ампер это литр в сек, или что, твое мнение?

В этом плане получается не ясно что это такое — ток, поскольку большой ток в проводнике не означает что передается большое количество непосредственно электрической энергии, ибо мощность так же зависит от напряжения, что по сути является измеряемой характеристикой, но не явлением (процессом) как электрический ток.

В общем, все эти сравнения воды и эл.тока очень натянуты, хотя при очень примитивных моделях можно найти некую аналогию, но не больше.

Так что лучше сразу правильно вникать в ТОЭ, чем городить лабуду.

Либо как в пословице: не электрик — не лезь.

кВт в ч.

Это какая-то «скорость изменения мощности» получается.

Количество энергии — киловатт умноженный на час.

Собственно, мощность — это скорость потребления энергии.

Ампер, по аналогии с водой должен быть некой абстрактной величиной, количественно характеризующий величину потока, измеряющийся в неких мужиках.

Ну так он и характеризует величину потока зарядов (электронов, если в металле). Ток — это интенсивность перемещения электрического заряда. 1 А — это значит, что за секунду через сечение проводника проходит количество электронов общим зарядом в 1 Кл. Больше ток — переносится больше заряда за то же время.

При этом как ни странно, сами заряды непосредственно энергии не переносят — заряды ведь движутся по кругу, сколько из источника вышло, столько и вернулось.

Фишка в том, что потенциальная энергия некоего заряда (электрона или иона) пропорциональна произведению заряда на потенциал поля. Это общее свойство потенциальных полей — так же и в гравитационном поле энергия шарика с фиксированной массой зависит от высоты над источником гравитационного поля (E=mgh).

И как шарик стремится уменьшить свою потенциальную энергию, падая вниз, так и заряды стремятся двигаться от высокого потенциала электрического поля к низкому. То есть для их движения нужен градиент потенциала, для чего в цепи и ставится источник ЭДС, который наподобие насоса, поднимающего воду, «поднимает» заряды от одного своего полюса к другому, увеличивая их потенциальную энергию в поле, создаваемом разностью этих же зарядов на полюсах источника. Если соединить полюса проводом, для зарядов создается путь «падения», на котором им не мешает эта самая электродвижущая сила источника. А теряют свою энергию они, раскачивая столкновениями атомы в кристаллической решетке провода и разогревая его (как и жидкость при вязком трении).

И эта энергия выделяется на участке цепи, а не в одной точке.

О энергии, проходящей через сечение можно говорить только в смысле «энергия, рассеиваемая на всём активном сопротивлении цепи после наблюдаемого сечения».

А то что рассеиваемая энергия на участке цепи пропорциональна сопротивлению этого участка — ну так и падение потенциала так же пропорционально этому сопротивлению.

Блин, неудобно всё-таки такую обширную тему в формате комментариев разжёвывать.

Кстати, электрогидравлическая аналогия вполне покрывает довольно сложные модели, если использовать уравнения в дифференциальной форме.

Для переменного напряжения также необходимо два провода. Они называются фаза и земля.

Правильней: «фаза» и «нейтраль» (он же «ноль») и при этом необходимо всегда помнить о том что «нейтраль» может быть «изолированной», и между ней и «землей» может быть хорошо бьющий током потенциал.

Более подробно о всей цветущей сложности взаимоотношений «нейтрали» и «земли» можно прочитать в главе 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности».

А я всегда думал, что сантехнические аналоги напряжения — давление (или разность давлений, например между атмосферой и водопроводом) тока — литры в минуту, а проводимости — сечение трубы.

Можно глянуть на видеокарты, при 1в может сосать под 200A, не представляю 200а при 220в, в домашних условиях.

Я не электрик, может чего то не допонял ;)

Упомянутая же вами закономерность (P=UI=const) наблюдается в преобразователях напряжения. Если взять трансформатор, который понижает напряжение в 10 раз — то ток во вторичной обмотке у него будет в 10 раз выше первичного. Однако, тут тоже надо понимать, что речь идет о двух разных напряжениях и двух разных токах в один момент времени! Если у трансформатора входное напряжение поднять в два раза — то и протекающий ток поднимется в два раза. Ну, если цепь линейная.

Вот именно для такого эффекта чтобы увеличение напряжения приводило к уменьшению тока нужен преобразователь напряжения со стабилизацией, который будет автоматически подстраивать коэффициент преобразования для удержания фиксированного выходного напряжения. Например, компьютерный блок питания или зарядка для телефона.

д. может рассеять определенную тепловую мощность во внешнюю среду. Если мощность выделяемая протеканием тока превысит мощность которую резистор способен рассеять, то он сгорает.

Еще более забавно, что некоторые электрические величины СИ преобразуются в абсолютные физические величины, например единица емкости — Фарад (система СИ) * Константа = сантиметр (СГСЭ).

P.S. Автору двойка. Ты здесь школьный курс физики за 8-10 класс хотел объяснить? кому? может смысл в чем-то другом но пока не понятно

Возможно в будущем объясню на пальцах как работает диод и транзистор, что такое стабилитрон, тиристор и другие элементы. Пишите, про что вам интересно почитать.

Про биполярный транзистор. Я перелопатил порядка 100 книжек, но даже у Свореня нет четкого объяснения. Везде один и тот же трындеж про диффузию и рекомбинацию, за которым не видно сути — как происходит усиление?

Хотелось бы увидеть суть в одной фразе.

Насколько я понимаю на данный момент, усилить ток можно либо увеличением количества носителей заряда, либо увеличением скорости носителей. Я долго думал что происходит первое, но похоже таки второе. Т.е. усиление тока происходит тупо потому, что напряжение на коллекторе больше напряжения на базе. Но это мои догадки.

И да, еще из книжек получается вывод, что коллекторным током на самом деле управляет эмиттерный. А базовый ток — это так, побочный эффект от конструкции транзистора. Хотелось бы тоже ясности.

Если «ток коллектора управляется током эмиттера» то это очень сильная положительная связь, и транзистор открывался бы лавинообразно и не мог бы уже больше закрыться до снятия напряжения с коллектора.

В реальном транзисторе присутствует некоторая отрицательная ОС за счет наличия сопротивления вывода эмиттера. Но это влияние тока эмиттера на ток базы через падение напряжения база-эмиттер, а не напрямую на ток коллектора.

Ну а в прослушанных мною лекциях такая связь была...

Вот с ходу нагуглилось что-то по теме: http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part7.shtml

Коэффициент передачи эмиттерного тока α характеризует изменение коллекторного тока Iк при вызвавшем его изменении эмиттерного тока Iэ.

Что же до лавинообразного закрытия — то его не происходит потому что коэффициент меньше 1.

Тут как в той дискуссии «что первично — ток или напряжение».

Ну и базовый ток при этом тоже будет меняться и уже в свою очередь таки управлять транзистором.

Вообще, принцип «малый ток управляет большим» и фраза «эмиттерный ток управляет коллекторным» не сочетаются, поскольку эмиттерный ток нифига не малый по сравнению с коллекторным, а наоборот, больше.

Теперь, если подать U на коллектор, то эмиттерный поток носителей «перехватывается» и ускоряется коллектором за счет более высокого напряжения. Наверное так.

Вообще, я сильно удивлен чрезмерной сложностью биполярного транзистора) В полевом идея гораздо проще, естественнее, и напрямую вытекает из школьного курса физики.

Странно, что полевой изобрели гораздо позже.

усиление тока происходит тупо потому, что напряжение на коллекторе больше напряжения на базеНу так и есть, усиливается не ток в смысле энергии, а сигнал (изменения тока). Малые изменения тока базы вызывают большие изменения тока коллектора. Транзистор — не источник тока, это регулирующий элемент, вентиль. А как это получается там внутри — отдельный обширный разговор, я эту теорию сам совсем забыл за давностью лет и полной неиспользуемостью её в практике (для схемотехники достаточно рассмотрения транзистора как «черного ящика» с известными зависимостями выхода от входа).

Можно приблизительно представить себе транзистор, как сопротивление, управляемое током базы. Сопротивление, конечно же, нелинейное, зависящее от напряжения на коллекторе.

Если рассмотреть предельный случай — переключение между закрытым и открытым состояниями, то транзистор в этом смысле становится похож на реле, где подавая в обмотку небольшой ток, мы включаем замкнувшимися контактами гораздо больший.

В обоих случаях, что для реле, что для транзистора, нужен источник этого большого тока.

Можно приблизительно представить себе транзистор, как сопротивление, управляемое током базы.

Кстати, если я правильно понимаю, то эта аналогия гораздо больше подходит полевому транзистору — он именно это собой и представляет, т.е. ему, как и резистору, пофиг, сигналу какой величины «сопротивляться».

Биполярный же не сможет быть «сопротивлением» например для звукового сигнала амплитудой в доли вольта, ему высокое U на коллекторе надо для нормальной работы.

Для примера возьмем структуру NPN (PNP работает аналогично).

В кристаллической решетке полупроводника P-типа (дырочная проводимость) имеется дефицит электронов, есть куча вакантных мест — потенциальных ям, которое электроны могут занять — «дырки».

Полупроводник N-типа, наоборот, насыщен «лишними» электронами.

В транзисторе концентрация электронов в области N (коллектор и эмиттер) значительно превышает концентрацию дырок в области P (база).

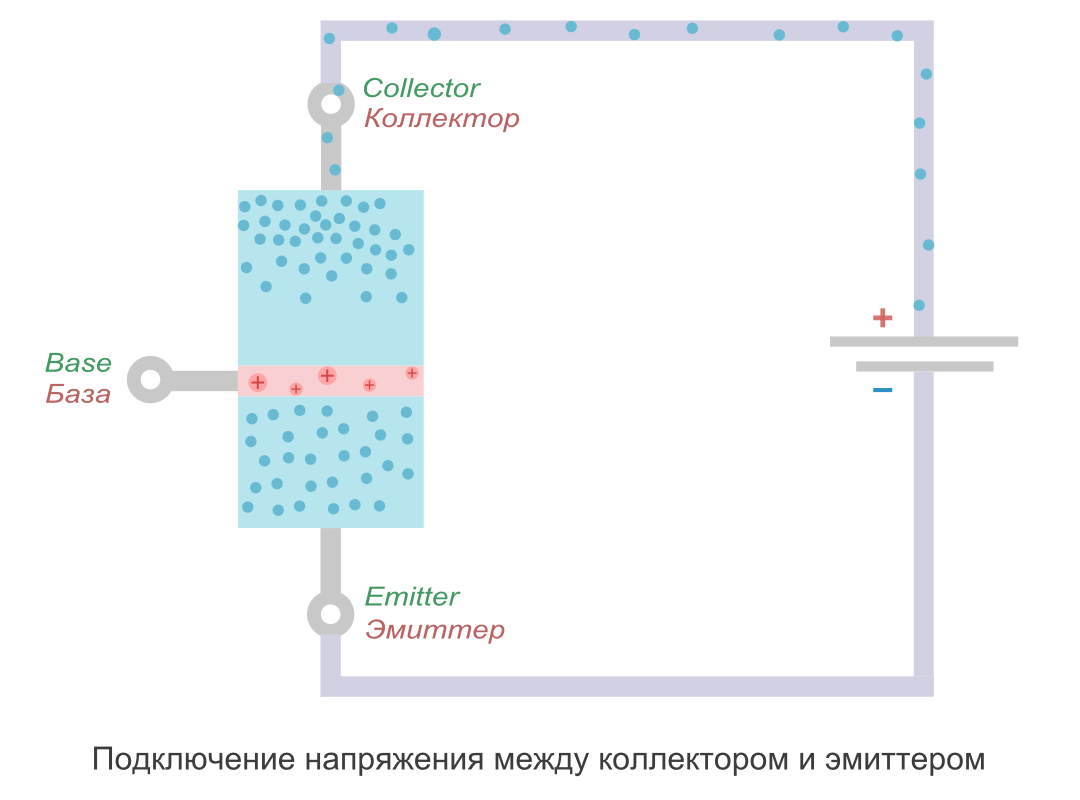

Подключим источник напряжения между коллектором и эмиттером VCE. Под его действием, электроны из верхней N части начнут притягиваться к плюсу и собираться возле коллектора. Однако ток не сможет идти, потому что электрическое поле источника напряжения не достигает эмиттера. Этому мешает толстая прослойка полупроводника коллектора плюс прослойка полупроводника базы:

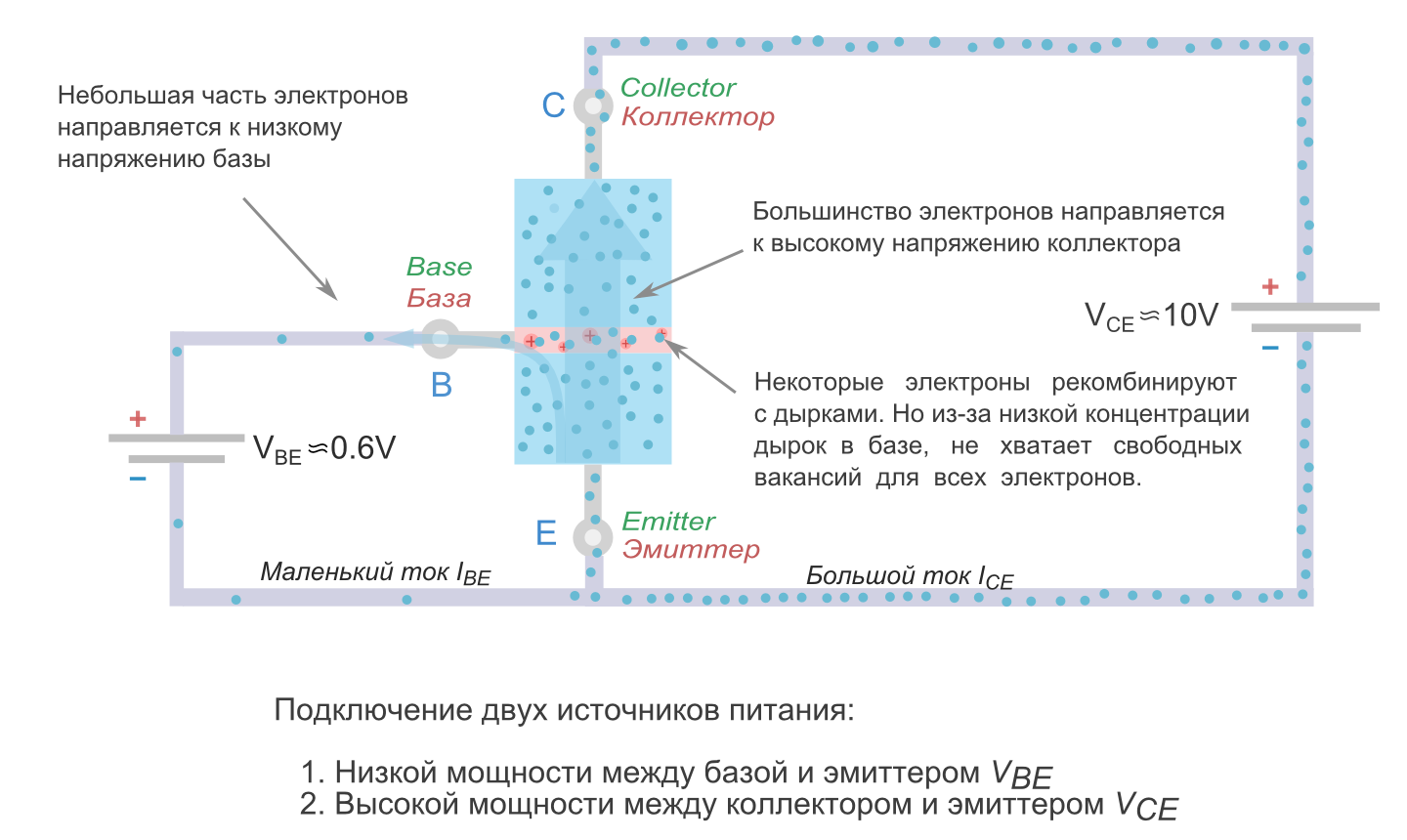

Теперь подключим напряжение между базой и эмиттером VBE, но значительно ниже чем VCE. Поскольку прослойка P очень тонкая, плюс источника напряжения подключенного к базе, сможет «дотянуться» своим электрическим полем до N области эмиттера. Под его действием электроны направятся к базе. Часть из них начнет заполнять находящиеся там дырки (рекомбинировать). Другая часть не найдет себе свободную дырку, потому что концентрация дырок в базе гораздо ниже концентрации электронов в эмиттере.

В результате центральный слой базы обогащается свободными электронами. Большинство из них направится в сторону коллектора, поскольку там напряжение намного выше. Так же этому способствует очень маленькая толщина центрального слоя. Какая-то часть электронов, хоть гораздо меньшая, все равно потечет в сторону плюса базы.

В итоге мы получаем два тока: маленький — от базы к эмиттеру IBE, и большой — от коллектора к эмиттеру ICE.

Если увеличить напряжение на базе, то в прослойке P соберется еще больше электронов. В результате немного усилится ток базы, и значительно усилится ток коллектора. Таким образом, при небольшом изменении тока базы IB, сильно меняется ток коллектора IС. Так и происходит усиление сигнала в биполярном транзисторе.

Недостаток таких вот объяснений — в том, что они объясняют только один из трех способов подключения...

Но в основном, картинка внутри самого транзистора сохраняется эта же, за исключением совсем экзотических включений. Меняются только свойства каскада в целом.

Ура, наконец-то я понял, что означала фраза "транзистор работает за счет захвата коллектором основных носителей, инжектируемых эмиттером в базу", когда изучал электронику в институте.

и про второй закон Кирхгофа ничего не написано, как первый то применять то без второго?

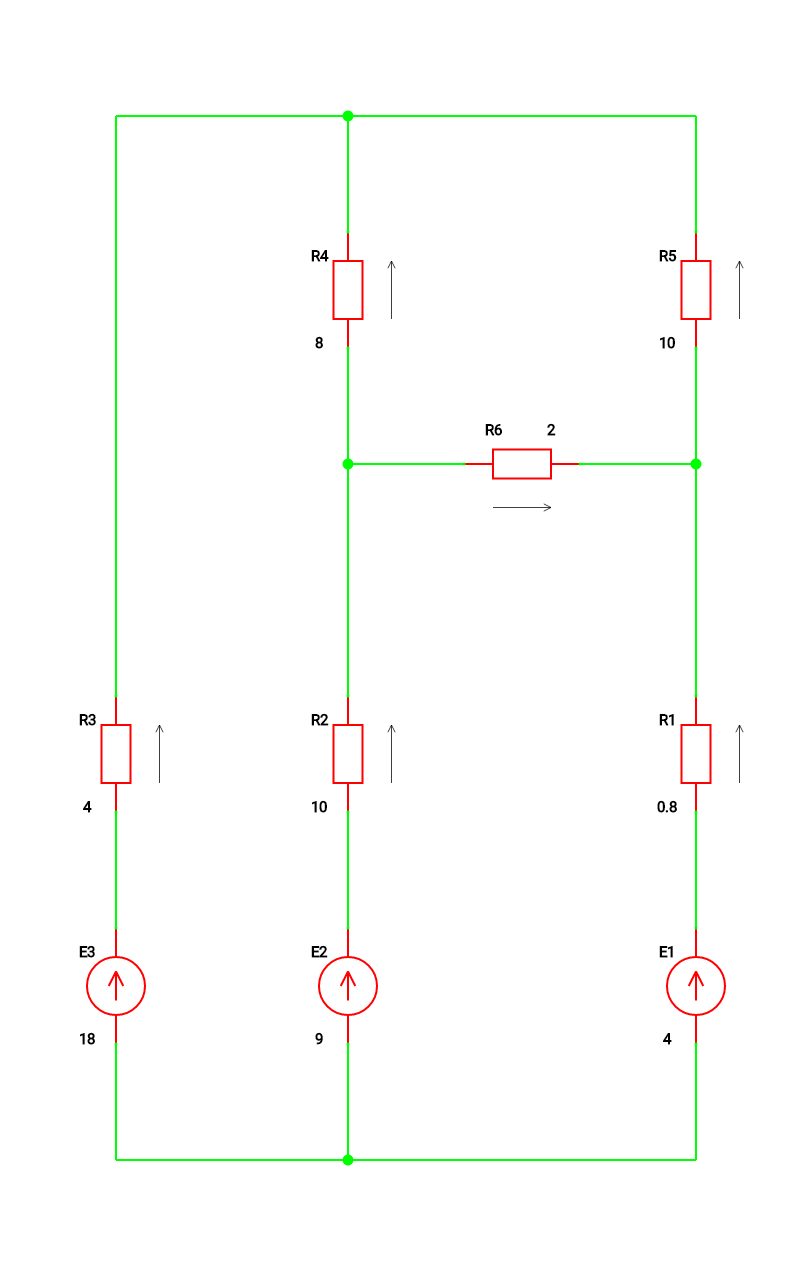

Нет, не достаточно. Возьмите туже схему с тремя резисторами из приведенной статьи, с применением только первого закона Кирхгофа у Вас получится одно уравнение с тремя неизвестными токами.

а что они дадут? еще три неизвестных напряжения?

i1=i2+3 (1 закон Кирхгофа)

далее по закону Ома:

u1 = r1 i1

u2 = r2 i2

u3 = r3 * i3

из известных величин — r1, r2, r3 и эдс источника e (который вобще без 2 закона Кирхгофа непонятно зачем нужен).

т.е. впринципе система не решаема, пока не добавим два уравнения по второму закону Кирхгофа:

e=u1+u2

e=u1+u3

да ну?

Второе правило Кирхгофа (правило напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Правила_Кирхгофа

каким двум формулам? (на рисунке вобще вижу одну)

и что подразумевается под "определением источника напряжения"?

Определение идеального источника напряжения (ну или его основное свойство, в зависимости от принятой аксиоматики) — напряжение между выходами всегда равно ЭДС.

Ну собсно что бы столько много букв не писать дядька Кирхгоф сформулировал второй закон — сумма падений напряжений по замкнутому контуру равна 0, на практике его применять проще.

Проще-то проще, но единственным этот способ от простоты не становится.

Кстати, кроме уравнений Кирхгофа существуют еще методы узловых потенциалов и контурных токов, и если второй легко выводится из правил Кирхгофа — то первый без потенциалов не вывести никак.

Все методы расчета электрических цепей базируются на двух законах Киргофа и законе Ома (аля три кита), и выводятся вобщем то из первых двух, для контурных токов — система уравнений составляется исходя из второго закона Кирхгофа, для узловых потенциалов — из первого.

По сути — уберите хоть один из законов и расчет электроцепи будет невозможен.

То что Вы называете второй закон Кирхгофа "определением источника напряжения" только вносит путаницу.

Бессонов л.а. теоретические основы электротехники

стр. 56

а на основании какого закона записывается выражения для суммы падения напряжения? вроде как второй Кирхгоф.

Вводимые в данном методе потенциалы узлов — это сумма падений напряжений на элементах контура. Второй закон Кирхгофа как раз и говорит как их считать.

Например, напряжение которое выдает батарея, т.е. ее ЭДС, равно напряжению на резисторе R1 + напряжение на резисторе R2 или R3.

и попробуем записать систему уравнений без второго закона Кирхгофа.

Амплитудное значение будет в корень из 2х раз выше и составит примерно 308в

311 В будет чуть менее примерно)

На чем сильно спалился: в промышленной сети переменное не напряжение, а ток! Именно изменение направления тока ключевой фактор описывающий состояние электрической цепи, тогда как напряжение остается («пытается» в зависимости от нагрузки) быть константой.

В каждом источнике есть условное «внутреннее сопротивление» которое делит их на две категории:

-«источник тока», внутреннее сопротивление стремиться к бесконечности, так же как и ЭДС, в результате ток через нагрузку определяется отношением ЭДС к внутреннему сопротивлению, и в случае изменения сопротивления нагрузки (две, три, четыре… лампочки включили последовательно) ток через нагрузку остается константным значением, и лампочки горят с той же силой (но мир не идеален, и в реальности ток конечно падает, так как внутреннее сопротивление источника не бесконечно как и сам источник), при параллельном включении, ток будет делиться между двух ламп, и они будут светиться с меньшей мощностью;

-«источник напряжения», внутреннее сопротивление стремиться к нулю, источник ЭДС равен или чуть выше нужного напряжения (зависит от внутреннего сопротивления), при последовательном включении, ток через цепь уменьшится, так как сопротивление нагрузки увеличится, а при параллельном ток от источника увеличится но напряжение будет стараться держаться на уровне (зависит от внутреннего сопротивления источника).

Приведенная формула закона ома «I=U/R» известна как «формула для участка цепи», формула для полной цепи имеет следующий вид: «I=E/(R+r)»

I — сила тока в цепи источника;

E — ЭДС источника;

R — сопротивление нагрузки;

r — внутреннее сопротивление источника.

Аналогию с водой применяют обычно как пример движения электронов по проводнику, в том плане что открыв кран с горячей водой, вода бежит сразу (скорость распространения тока приравнивается скорости света, но конкретный электрон в момент «создания» электрической цепи добирается только спустя какое-то время) но горячей стает только спустя некоторое время.

Все характеристики цепи (ток/напряжение) с трубами сравнить сложно, дело в том что через маленькую трубу вода будет двигаться быстро (при большой разнице давлений), но объемы будут маленькие, в то время как объем протекающей воды больше похож на мощность (P=UI), тогда ток будет описываться «сложной» формулой включающей в себя: разницу давления, диаметр трубы и объем «протекающей жидкости». Короче, пример с водой поясняет только движение проводника в трубе.

Тоже задумываюсь над статьей про электричество, а то «сеть переменного напряжения» уже коробит неоднократно.

Впрочем, как и для любой периодической величины.

Банально погуглите оба значения, и посмотрите где чаще встречается то или иное значение.

Вы рассматриваете только одну фазу вырвав ее из контекста и не наблюдая полную картину. Если сложить три фазы то получите картинку с пульсирующим напряжением, в каждой из фаз которой меняется направление тока, при этом если взять в качестве примера 1000-5000 фазную систему, то пульсации напряжения будут стремиться к прямой. Систему с «переменным напряжением» можно назвать такую систему, где значение потенциала будет меняться от 0 до до заданного значения. Рассматривая одну фазу можно увидеть что основным фактором влияющим на изменение «напряжения» является изменения тока, который пробегая через нулевое значение обнуляет мгновенное значение напряжения. Таже википедия указанная в статье как источник говорит:

Большинство крупных источников электроэнергии — электростанции — построено с использованием генераторов переменного тока. Кроме того, амплитудное напряжение переменного тока может быть легко изменено при помощи силовых трансформаторов, что позволяет повышать и понижать напряжение в широких пределах. Основные потребители электроэнергии также ориентированы на непосредственное использование переменного тока.

Таким образом могу сказать что вы состоите в секте «сети переменного напряжения», и больше ничем не смогу вам помочь.

Хотя по сути вся эта наша бойня хорошо показывается в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», когда философы спорили о конечности или бесконечности палки.

Вы рассматриваете только одну фазу вырвав ее из контекста и не наблюдая полную картину. Если сложить три фазы то получите картинку с пульсирующим током, в каждой из фаз которой меняется направление напряжения, при этом если взять в качестве примера 1000-5000 фазную систему, то пульсации тока будут стремиться к прямой. Систему с «переменным током» можно назвать такую систему, где значение потенциала будет меняться от 0 до до заданного значения. Рассматривая одну фазу можно увидеть что основным фактором влияющим на изменение «тока» является изменения напряжения, которое пробегая через нулевое значение обнуляет мгновенное значение тока.

Таким образом могу сказать что вы состоите в секте «сети переменного тока», и больше ничем не смогу вам помочь.

И вообще, напряжение в электрической цепи — это частный случай напряженности электрического поля в пространстве, а это вполне векторное поле.

На чем сильно спалился: в промышленной сети переменное не напряжение, а ток! Именно изменение направления тока ключевой фактор описывающий состояние электрической цепи, тогда как напряжение остается («пытается» в зависимости от нагрузки) быть константой.

Ой да ладно, что уж там. У нас в промышленности сеть — это вон тот толстый четырехжильный кабель толщиной в руку.

А если без сарказма. Именно напряжением характеризуется сеть. Ток может принимать причудливые формы и зависит от нагрузки.

В одном устройстве может быть несколько источников питания разного типа, включая встроенный преобразователь. Сам источник ЭДС как таковой, создает «разность потенциалов», однако не гарантирует протекание тока (нет нагрузки, нет тока), и в основном отвечает за мощность которую может использовать «нагрузка». Соглашусь что полярность «напряжения» создает предпосылку для направления тока, однако хороший «дроссель» может вам испортить картину тем, что напряжение одной полярности, а ток течет в другую сторону.

В то время когда я учился, электрические цепи характеризовались именно формой протекающего тока («постоянный», «импульсный», «пульсирующий», «переменный», «произвольной формы», «пилообразной формы» и т.д. токи). С тех пор конечно может что то и изменилось, может напряжение измеряют уже «напряжёметром», а не вольтметром.

Спорить можно бесконечно, я останусь при своем мнении, вы при своем. Мое мнение таково:

-если мгновенное напряжение измеренное и по модулю всегда равняется тогда это «переменное напряжение»;

-если мгновенное напряжение измеренное и по модулю равняется только в определенные периоды, тогда это «переменный ток»;

-если у вас получилось «отрицательное напряжение», значит вы перепутали полярность прибора.

PS. И да, я прекрасно понимаю что направление тока зависит от полярности приложенного напряжения, но амплитуда его не меняется.

Точнее — падение напряжения на нижнем плече делителя, создаваемое током, протекающим через суммарное сопротивление всего делителя под действием входного напряжения.

Ток через ножку микросхемы-измерителя почти не течет из-за высокого входного сопротивления.

если у вас получилось «отрицательное напряжение», значит вы перепутали полярность прибора.

Я правильно понимаю, что если я в розетку вставлю мои щупы наоборот, то вместо 230 В получу -230В?

Частные упрощённые формулы связи действующего значения с амплитудным зависят от формы графика изменения мгновенного значения от времени — для синусоиды это амплитудное, делённое на корень из двух.

вольтметр переменного тока (звучит как оксюморон, да)

Почему это стало оксюмороном? Он измеряет то, что нужно знать по определению действующего значения переменного напряжения.

«Вольтметр тока» звучит как оксюморон, потому что вольтметр таки измеряет напряжение, а не ток. И если мы измеряем напряжение — не факт, что нас волнует ток. Если бы хотели знать ток в какой-то цепи — воткнули б амперметр в разрыв цепи.

Вот, например, я отслеживаю напряжение в сети на предмет выхода за границы, оговоренные стандартом — какой-такой ток я хочу знать?

Или проверяю напряжение на аккумуляторе вольтметром постоянного тока — какой ток меня должен волновать в этот момент?

Да, в некоторых разновидностях вольтметров отклонение стрелки формируется именно током, протекающим через вольтметр, пропорциональным измеряемому напряжению. Но не во всех же такой принцип задействован.

И ведь просто «вольтметр тока» почему-то не говорят, когда имеют в виду вольтметр вообще, без уточнения — постоянного/переменного.

Но так уж сложилось, что если уж приходится уточнять, то классификацию проводят по току — сеть постоянного/переменного тока, напряжение постоянного/переменного тока.

Отсюда и «прибор для измерения напряжения постоянного/переменного тока», ага.

Выше я как-то упустил (само вставилось при чтении), что «вольтметр переменного тока» вместо «вольтметр для сети переменного тока».

«вольтметр переменного тока» вместо «вольтметр для сети переменного тока»Не буду приводить ссылки на разные каталоги, процитирую сразу ГОСТ 15094:

Классификация предусматривает следующие подгруппы и виды приборов.

В—приборы для измерения напряжения:

В2 — вольтметры постоянного тока

В3 — вольтметры переменного тока

В4 — вольтметры импульсного тока

не хватает в таком случае слова «в сети».Зачем? Не всякая электрическая цепь является сетью.

Например, генератор на холостом ходу, с вольтметром для контроля выходного напряжения — каким боком это сеть? Для минимальной сети помимо источника, нужен еще потребитель энергии и кабель до него.

Я правильно понимаю, что если я в розетку вставлю мои щупы наоборот, то вместо 230 В получу -230В?

Напряжение — тоже вектор. Разность ведь может быть и отрицательной.

Это у него спрашивайте.

напряжение одной полярности, а ток течет в другую сторону

Стоит уточнить — в данном случае лучше говорить о «мгновенной полярности».

Постоянный ток / постоянное напряжение — означает, что мгновенное значение постоянно в течение всего времени наблюдения.

Слово «переменный» применяется в двух смыслах — в широком «мгновенное значение меняется со временем», и в узком «меняется знак значения» (хотя более точно в этом случае употреблять термин «знакопеременный»).

Знакопеременная симметричная синусоида — всего лишь частный случай, но поскольку наиболее часто встречающийся, то за ним и закрепилась ассоциация «в народном сознании» — наподобие тому, как все копировальные аппараты стали называть «ксероксами» (что вообще-то неправильно по сути).

Постоянный ток / постоянное напряжение — означает, что мгновенное значение постоянно в течение всего времени наблюдения.

Мы живем в мире где очень сложно найти «идеального сферического коня в вакууме». В любой электрической цепи имеются тепловые шумы проводников (кроме разве что замороженных сверхпроводников) и внешних электромагнитных наводок. Согласно вашего определения, если мгновенное значение тока/напряжения меняется в процессе наблюдения, значит все электрические цепи являются цепью переменного тока/напряжения, тем более цепь с двигателем на котором меняется нагрузка.

Математик и инженер принимают участие в психологическом эксперименте.

Их посадили в с одной стороны комнаты и они ждут, не подозревая, что случится потом.

Дверь открывается и в комнату входит обнажённая женщина и встаёт вдали

от них. Испытуемых предупреждают, что каждый раз, когда они слышат

сигнал — они могут пересечь половину расстояния, оставшегося до женщины.

Тут же они слышат сигнал, инженер одним прыжком преодолевает половину

расстояния, а математик, со скучающим видом остаётся сидеть. Когда и после второго сигнала математик не шевельнулся, его спросили, почему он не бежит.

— Это от того, что я знаю, что никогда не достигну женщину.

Инженер на тот же вопрос ответил так:

— Потому что я знаю, что уже очень скоро я буду достаточно близок для любого практического применения!

Так вот, все эти «теоретические» закономерности в реале действуют именно «с точностью, достаточной для практического применения». Но классификация проводится именно по «чистым» проявлениям, для «коней сферических в вакууме» — иначе просто невозможно.

Согласно вашего определенияА это не моё определение, оно из учебников и стандартов:

Постоянный (электрический) ток — Электрический ток, не изменяющийся во времени. Переменный (электрический) ток — Электрический ток, изменяющийся во времени.

Примечание — Аналогично определяют электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.

ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий, пп.2.228, 2.229

И кстати, если у двигателя меняется нагрузка, а следовательно и сопротивление двигателя — то цепь уже нельзя считать цепью постоянного тока.

> Здесь показан график напряжения 3-х фазной сети 380в по времени. Как видно из рисунка, все тоже самое, что и с однофазной сетью, только напряжений стало больше. 380в – это так называемое линейное напряжение сети...

Тут точно 380? Не 308?

Электроника как искусство: электрический ток