Хорошо в плане поддержки JSON живётся программистам на Javascript —

по какому-то невероятному стечению обстоятельств там JSON входит в спецификацию самого языка: есть JSON — есть объект. Удобно. Неплохо дело обстоит и в языках, где JSON не входит в сам язык, но поддерживается стандартной библиотекой (Python, Ruby): импортируешь модуль — и готово.

Жизнь программистов на С++ никогда не была особо простой — поддержки JSON у нас нет ни на уровне языка, ни в стандартной библиотеке. И не будет, возможно, никогда. «Тоже мне проблему нашел!» — скажут мне опытные коллеги — «Её там и не должно быть, С++ поставляется без „батареек“. Для решения этой задачи мы...» и вот здесь они разделятся на два лагеря:

1. «Мы используем большой фреймворк (boost, Qt, POCO, другой), который применяется во всех наших проектах и умеет 150 000 разных вещей, в том числе и JSON.»

2. «Мы придерживаемся подхода в котором для каждой задачи применяется своя легковесная библиотека. В частности, для JSON мы уже 150 000 лет назад выбрали отличную библиотеку %JSON_LIB%, которая прекрасно работает.»

Да, всё так и есть. Вот только…

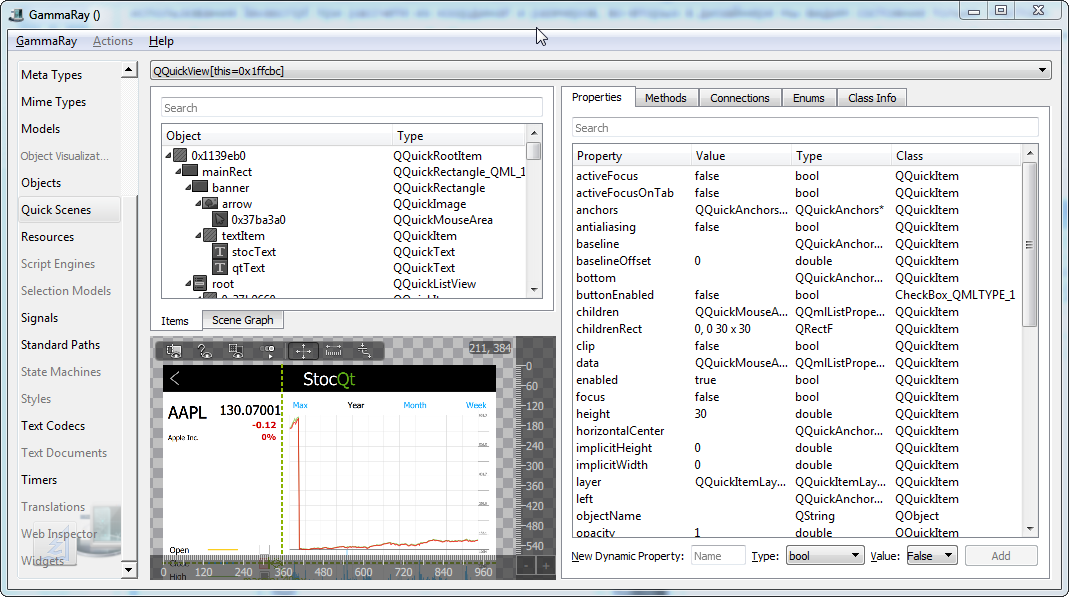

Чем плох подход с использованием фреймворковВо-первых, тянуть в проект огромный фреймворк ради одного JSON — как-то уныло. Ну ладно, допустим фреймворк у вас был и так. Но тогда придётся писать работу с JSON в терминах фреймворка, а это, как правило, тихий ужас. Посмотрите, например, на

документацию по JSON в Qt — куча собственных типов вроде QJsonArray, QJsonDocument, QJsonObject, QJsonValue и т.д. и их придётся использовать. О том, чтобы потом перенести код в другой проект (где этого фреймворка нет) можно сразу забыть. Ну или вот Boost: парсер JSON находится

очень логично в модуле

Boost.PropertyTree. Ага, так бы я и догадался. Т.е. нам предлагают плясать не от формата JSON, а от структуры данных «дерево», которая умеет себя читать в том числе и из JSON.

В общем, фреймворки навязывают нам своё виденье задачи, свой способ её решения и стремятся навсегда привязать нас к себе. Нет, если вы уверены, что нашли тот самый единственный и неповторимый фреймворк и будете с ним счастливы до конца жизни — воля ваша. Но я как-то не сторонник подобного фатализма.

Чем плох подход с использованием библиотекПлох он вот этой частью: "...150 000 лет назад выбрали отличную библиотеку...". Скорее всего речь идёт о чём-то, что начинало писаться чуть-ли не во времена DOSа и, без сомнения, работает, но при этом, пытаясь быть совместимым со всеми платформами и стандартами языка совершенно отстаёт от прогресса. Да, всё компилируется и работает, даже тесты проходит. Но библиотека совершенно не знакома с такими вещами, как ключевое слово auto, range-based циклы, строковые литералы, raw-строки, конструкторы перемещения, списки инициализации и прочие классные вещи, делающие код одновременно более эффективным и более легко читаемым. А ведь у библиотеки, созданной годы назад, есть обязательства по обратной совместимости, а значит просто так взять и добавить это всё она не может.

Давайте немного помечтаем.

А что, если бы JSON вошел в стандартную библиотеку нового стандарта С++? Что, если бы он был написан в терминах С++11\14 и без требований обратной совместимости со старыми стандартами языка? Что, если бы синтаксис этого модуля попытались бы сделать максимально приближенным к родному для JSON использованию «а-ля Javascript», но в том же время сохранить дух С++ (эффективность, минимальное потребление памяти, совместимость с STL)? Что, если бы его можно было включить в проект одним инклюдом и не беспокоиться о его сборке и линковке? Как бы это всё выглядело и работало?

И у нас есть ответ на этот вопрос! Давайте посмотрим на

JSON-библиотеку для С++ написанную в соответствии со всеми этими принципами, ну и вообще написанной людьми для людей, а не чужими для хищников, как это обычно бывает.

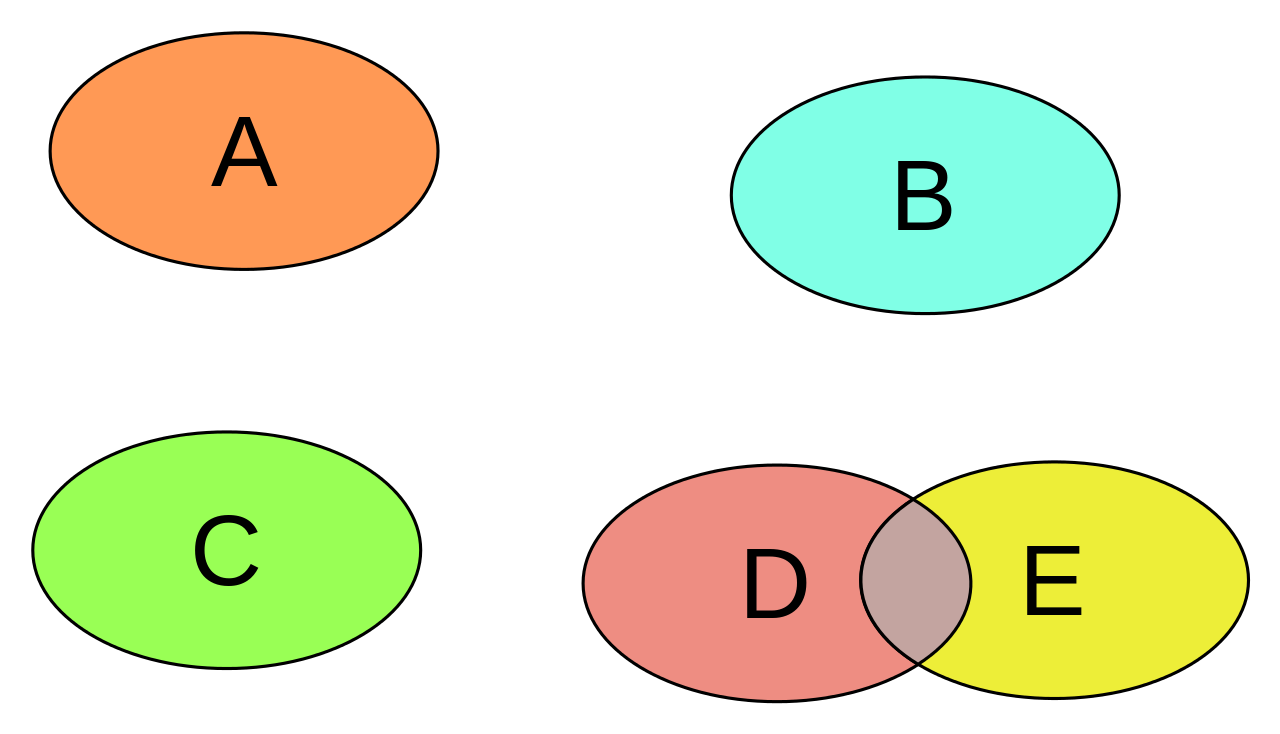

Хотя популярность buzzword «pairwise» уже не та, на собеседованиях до сих пор задают вопрос о том, что представляет собой эта техника тест-дизайна. Однако, далеко не все тестировщики (как те, кто приходят на собеседование, так и те, кто его проводят) могут четко сформулировать ответ на вопрос, зачем нужны комбинаторные техники в общем и pairwise в частности (подавляющее большинство ошибок, все же, находятся на атомарных значениях параметров и не зависят от других). Простой ответ на этот вопрос, на мой взгляд — для нахождения багов, возникающих вследствие явных и неявных зависимостей между параметрами. Для простых случаев техника вряд ли принесет серьезную пользу, поскольку их можно проверить вручную, а для большого числа параметров и сложных зависимостей между ними количество тестов, скорее всего, будет слишком велико для ручного тестирования. Потому основное применение комбинаторных техник (и соответственно, инструментов, осуществляющих генерацию комбинаций параметров) — автоматизированное составление наборов тестовых данных по определенным законам.

Хотя популярность buzzword «pairwise» уже не та, на собеседованиях до сих пор задают вопрос о том, что представляет собой эта техника тест-дизайна. Однако, далеко не все тестировщики (как те, кто приходят на собеседование, так и те, кто его проводят) могут четко сформулировать ответ на вопрос, зачем нужны комбинаторные техники в общем и pairwise в частности (подавляющее большинство ошибок, все же, находятся на атомарных значениях параметров и не зависят от других). Простой ответ на этот вопрос, на мой взгляд — для нахождения багов, возникающих вследствие явных и неявных зависимостей между параметрами. Для простых случаев техника вряд ли принесет серьезную пользу, поскольку их можно проверить вручную, а для большого числа параметров и сложных зависимостей между ними количество тестов, скорее всего, будет слишком велико для ручного тестирования. Потому основное применение комбинаторных техник (и соответственно, инструментов, осуществляющих генерацию комбинаций параметров) — автоматизированное составление наборов тестовых данных по определенным законам.

Для чего вообще нужно внедрять свои DLL-ки в чужие процессы и устанавливать там хуки? Для того, чтобы понять какие функции будет вызывать это приложение, с какими параметрами и что эти функции вернут. Таким образом мы можем понять внутреннюю логику работы этого приложения, узнать к каким файлам оно пытается получить доступ, какие данные пересылает по сети, мы можем добавить в него логирование, профилирование, отладить баг, получить из приложения некоторые данные или наоборот — добавить в его интерфейс что-нибудь нужное нам. Хуки использует известная утилита

Для чего вообще нужно внедрять свои DLL-ки в чужие процессы и устанавливать там хуки? Для того, чтобы понять какие функции будет вызывать это приложение, с какими параметрами и что эти функции вернут. Таким образом мы можем понять внутреннюю логику работы этого приложения, узнать к каким файлам оно пытается получить доступ, какие данные пересылает по сети, мы можем добавить в него логирование, профилирование, отладить баг, получить из приложения некоторые данные или наоборот — добавить в его интерфейс что-нибудь нужное нам. Хуки использует известная утилита