SQL Server хранит информацию обо всех объектах и их свойствах в виде метаданных, доступ к которым возможен через системные представления. Кроме того, некоторые из системных представлений скрывают в себе интересные нюансы, позволяющие лучше понять как устроена

DBMS.

Чтобы просмотреть тело системного преставления, как впрочем и любого другого скриптового объекта, применяют функцию –

OBJECT_DEFINITION:

PRINT OBJECT_DEFINITION(OBJECT_ID('sys.objects'))

Однако, у

OBJECT_DEFINITION, также как и у ее аналога

sp_helptext, есть существенный недостаток – с их помощью нельзя вернуть скриптовое описание для табличного объекта.

IF OBJECT_ID('dbo.Table1', 'U') IS NOT NULL

DROP TABLE dbo.Table1

GO

CREATE TABLE dbo.Table1 (ColumnID INT PRIMARY KEY)

GO

EXEC sys.sp_helptext 'dbo.Table1'

SELECT OBJECT_DEFINITION(OBJECT_ID('dbo.Table1', 'U'))

При выполнении

sp_helptext мы получим ошибку:

Msg 15197, Level 16, State 1, Procedure sp_helptext, Line 107

There is no text for object 'dbo.Table1'.

При тех же условиях, системная функция

OBJECT_DEFINITION вернет

NULL.

Также не решит проблемы выборка из

sys.sql_modules, поскольку внутри этого системного представления используется все тот же вызов функции

OBJECT_DEFINITION:

CREATE VIEW sys.sql_modules AS

SELECT object_id = o.id,

definition = object_definition(o.id),

...

FROM sys.sysschobjs o

Такое поведение весьма печально, поскольку для некоторых сценариев, бывает полезно получить скриптовое описание таблицы. Что ж, заглянем в системные представления и создадим аналог функции

OBJECT_DEFINITION для работы с табличными объектами.

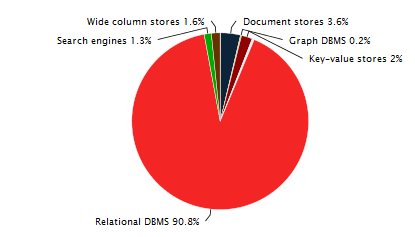

Основная цель, преследуемая в ходе разработки физической модели данных, — создание таких объектов для конкретной платформы/СУБД, которые позволят достигнуть максимальной производительности запросов/приложений, создающих основную нагрузку, сведя при этом дополнительные затраты, такие как необходимость поддерживать дополнительные индексы, выполнять материализацию производных данных и т. п., к минимуму.

Основная цель, преследуемая в ходе разработки физической модели данных, — создание таких объектов для конкретной платформы/СУБД, которые позволят достигнуть максимальной производительности запросов/приложений, создающих основную нагрузку, сведя при этом дополнительные затраты, такие как необходимость поддерживать дополнительные индексы, выполнять материализацию производных данных и т. п., к минимуму.