Comments 301

У самого такая в XT стоит. Цены ниже я думаю не будет.

еще для XT проблема это HDD, я подключил через SCSI или смотреть в сторону проекта XT-IDE.

Trumpet вроде как работает, Mosaic вроде тоже, а вместе — никак. Буду еще пробовать, но пока выдохся.

Нормальынй браузер же

Здорово!

А почему Windows покупать пришлось? Из лицензионных соображений, или этой версии в каталогах online нет?

А Линукс начинается с 386го.

286 странный чип, управление памятью там кривое, и защищенный режим недоделанный. Нормальную ОС на нем не запустить.

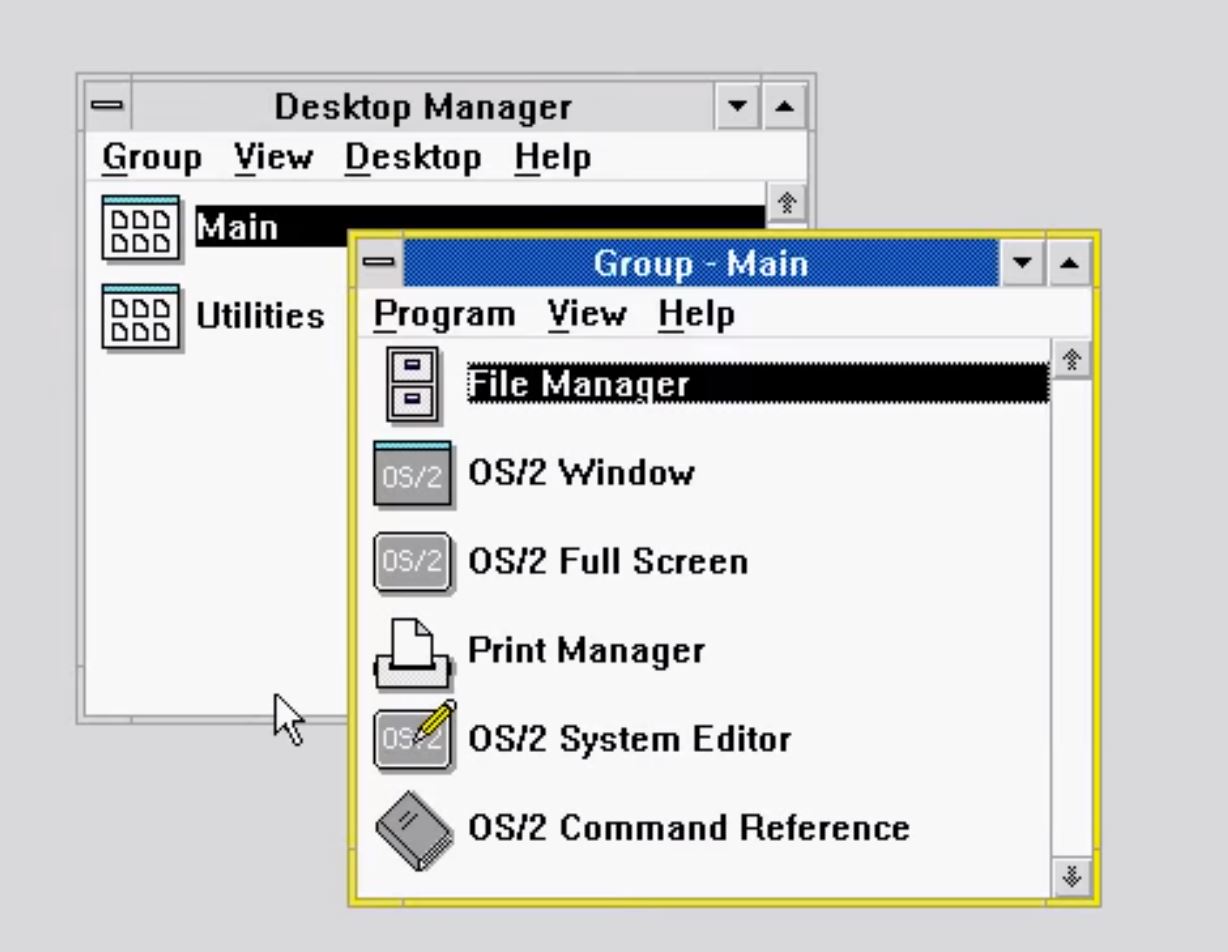

Нормальная OS/2 это тоже от 386

ну нет. Os/2 1 версии вполне нормально работало и поддерживала плюшки 80286

А коробки замечательные, просто глаз радуется, спасибо!

Да, но она бесполезная в целом…

С чего это вдруг?

с 1 версии уже реализованна многозадачность (кооперативной многозадачности) как в DESQview, прекрасная ФС HPFS, поддержка полного объема памяти. Запуск DOS приложений. Не помню, что там на тему win16 в первых версиях. Поддержка языка REXX. В обще и целом можно поставить как миниму рядом на посмотреть. Во второй версии (увы не работает на 80286) отличная реализация MVDM, лучше чем у самой MS NTVDM.

Как минимум простой софт от MS запускался.

Увы сейчас как-то проверить нет времени. Хотя конечно было бы неплохо освежить все в памяти.

Там все интересно, рекомендую посмотреть :)

Но КМК, лучше всего попробовать замутить из «двойки» бездисковый тонкий клиент, но сейчас будет сложно найти сетевую карту ISA, которая умела бы загрузку по сети. И кстати, в таким виде от 286 могла бы быть хоть какая-то практическая польза.

DOS можно вполне загрузить по сети. X-сервера для ELKS нету, возможно есть для Xenix. Для DOS есть проприетарный XAppeal разных версий — 1.4, 3.1.2, но в аннотации написано, что он работает на 386, хотя можете попробовать запустить и на 286. К настоящему моменту все проекты X-серверов для DOS и старых машин уже фактически заброшены, гуглятся только архивы форумов, на которых почти все ссылки уже нерабочие. Nano-X требует пересборки приложений специально под него, и тоже с 2010 года заброшен.

Будете потом удивлять роликами в YouTube, как на дисплее, подключённом к 286, рабочий стол от Gnome и запускается FireFox, а чайники будут просматривать и думать, что будто и правда на 286 можно запустить FireFox :) А в качестве сервера TFTP-загрузки и XWindow-приложений может выступать какой-нибудь Омега2, насаженный прямо на разъём сетевой карты. Да, из-за дефицита ресурсов сервер шрифтов придётся размещать тоже там.

но сейчас будет сложно найти сетевую карту ISA, которая умела бы загрузку по сети.

А сейчас этого и не надо. Есть загрузчики, которые могут стянуть по tftp что надо. Но загрузчики тогда так не работали. Обычно в ПЗУ зашивался минимальный набор + монтирование диска novell или ms. Так как если вы будите тянуть образ дискеты, у вас банально не хватит памяти, а вам надо еще драйвера как минимум для той же самой сети.

Есть загрузчики, которые могут стянуть по tftp что надо.А сам загрузчик с чего запускать, если мы планируем бездисковый клиент, то есть отказ от всего шумящего, зудящего, скрипящего? Можно, конечно, воткнуть через переходник CompactFlash в мультяк. Но хочется ж концепции, когда в наличии только ethernet и куча ОЗУ (работа с которой свыше 1МБ для 286 требует костыль, да, но тем не менее...)!

Обычно в ПЗУ зашивался минимальный наборТам, насколько я понял по ссылке (читал, правда, «по диагонали»), перехватывалось int 13h и вместе с DOS тянулся RAM-диск, который работал как эмуляция дискеты, для чего переписывались соответствующие обработчики прерываний. А с RAM-дискеты уже загружался драйвер ethernet, uIP и происходило монтирование сетевого диска. После чего RAM-дискету можно было дропнуть и очистить память.

Ну и, опять же, нетварь это в основном об IPX/SPX, то есть не про интернет так же. А если не про интернет, то и LAN Managera хватает: диски сетевые цепляются, что еще надо?

На всякий случай скину вам конфиг, для работы без DHCP «protocol.ini»:

[network.setup]

version=0x3110

netcard=ms$ne2clone,1,MS$NE2CLONE,1

transport=tcpip,TCPIP

lana0=ms$ne2clone,1,tcpip

[TCPIP]

NBSessions=6

SubNetMask0=255 255 255 0

IPAddress0=192 168 1 0

DisableDHCP=1

DriverName=TCPIP$

BINDINGS=MS$NE2CLONE

LANABASE=0

[MS$NE2CLONE]

IOBASE=0x280

INTERRUPT=7

DriverName=MS2000$

[protman]

DriverName=PROTMAN$

PRIORITY=MS$NDISHLP

P.S. Даже если вы запустите IE 5, то большинство сайтов не откроется (((.

Не знаю пробовал в IE 5 на https заходить просто перекидавает на обычную версию (http) а если нет токовой предлагает обновить браузер.

а если нет токовой предлагает обновить браузер

я думаю, это означает, что сайт не открывается в этом браузере, разве нет? )

TCP/IP applications for your PC compatible retro-computers

mTCP applications should work on any IBM PC compatible personal computer running DOS

An IBM PC compatible with an 8088 or better CPU

— Нам тут понадобится самая большая книга по производственной некромантии, какую мы только сможем найти, — всплеснул лапами Матроскин.

— Не поможет, — грустно ответил дядя Фёдор, который как раз весь вечер эту книгу читал, — промышленная некромантия не для воскрешения техники, а для того, чтобы у померших рационализаторов выяснять, что же они такого при жизни наулучшали, и как теперь это починить. ©некромантия в Простоквашино,

Очень даже ничего)

https://drive.google.com/drive/folders/1n1RTetFB78bVJ-RJASefLiG_e5ZBb78A

Для чего, простите?

произнося «Дааа… Хорошооо...»

Я тут недавно обнаружил интересную вещь — качественные оцифровки с винила звучат лучше, чем те же записи с СД.

Проанализировав звучание — пришел к выводу, что эффект достигнут благодаря хорошей работе звукооператоров при записи винила.

Недостатки носителя стали его достоинством — виниловый звук содержит меньше информации (меньший звуковой диапазон) и меньше утомляет при прослушивании.

Видимо, попробовал пошутить.

Обычно все обходились одним вентилятором, который охлаждал и блок питания и плату. Помню колхозил внешний вентилятор на ЕС1849, т.к. негде было маленький купить.

Радиатор на 286? Хм…

Когда 80286 машина без начинки, то проблем в общем нет.

когда у вас появляется, звуковая карта, сетевая карта, мультиконтроллер, контроллер отдельный на HDD, дополнительное расширение памяти, видеокарта итд, то в общем и целом в корпусе становится заметно тепло.

Остались из админского прошлого материнки 268, планки памяти, сетевушки, мультикарты…

Лежит в коробке — и выбростиь жалко, и использовать некак :(

Но большое спасибо за предложение.

Просто хочеться хоть как-то отблагодарить за такие интересные статьи :)

Сам начинал с 8086, потом приходилось ремонтировать «дедушек» на их базе в местном приюте… Есть что-то завораживающее в той техниче: куча джамперочков, знание адресов и прерываний… Э-эх… Не то что сейчас :)

Обидно, правда, что в своё время каких только экспериментов над этим компом не ставил, а теперь он внезапно из старого хлама перешёл в разряд чудом сохранившегося антиквариата.

А для чего? Так-то ведь у меня их два и есть как раз :3

The second GUS will play the rear stereo channels. This is true quadrophony. Of course you have to have a second stereo and a second pair of boxes.

If you have access to a second GUS be sure to check this feature one day, as the sound experience is really amazing.

Тут правда под завязку, но сути по настройкам не меняет.

Звук, мышь, cdrom, сеть, кеш и чего то там еще.

мать вроде эта или подобная

Это же 420ZX?

У меня есть плата на 420EX. 486 с интеловским чипсетом это редкость…

А так можно и на 386й раннюю NT взгромоздить. В любом случае, будет лучше ДОСа )

Да и платка года так 1991 у меня, ещё с памятью в виде чипов умеет работать, но и слоты под симмы есть. Эх, к самому бы гравису симмы покрупнее надыбать где…

Но с виндой он дружил, если на посленей поднять NetBIOS в виде NetBEUI. Но я могу что-то путать, дело было давно…

NetBIOS это некий API, который работал на разных протоколах.

Он нужен был для установки контакта, проверка сетевых имен, поддержка доставки пакетв с проверкой и без проверки.

Те приложение могло найти через netbios нужный ресурс и начать с ним работать. как-то так.

www.old-games.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_Microsoft_MS-DOS_6.22#MS-DOS_Shell_.3D

The MS-DOS 6.22 Supplemental Disk contains the following utilities:

AccessDOS, which assists persons with disabilities in using MS-DOS 6.22.

Keyboard utilities, including Dvorak keyboard layouts.

A program for creating a bootable compressed floppy disk.

Utilities from MS-DOS 5.0 that are not included with MS-DOS 6.22.

Updated network files for MS-DOS 6.22.

MS-DOS Shell files.

что он на дискетах так

The Microsoft MS-DOS Resource Kit, including the Supplemental disks (either 3-1/2" or 5-1/4") is (was) $19.95 (US), plus freight and tax.

Box версия полная была 6.0 Если я не ошибаюсь.

Увы фото в win не делал.

Еще можно было поигратся с NetWare и Novell DOS, который в общем DR.Dos с софтом от Novell и который вполне можно завести на 80286.

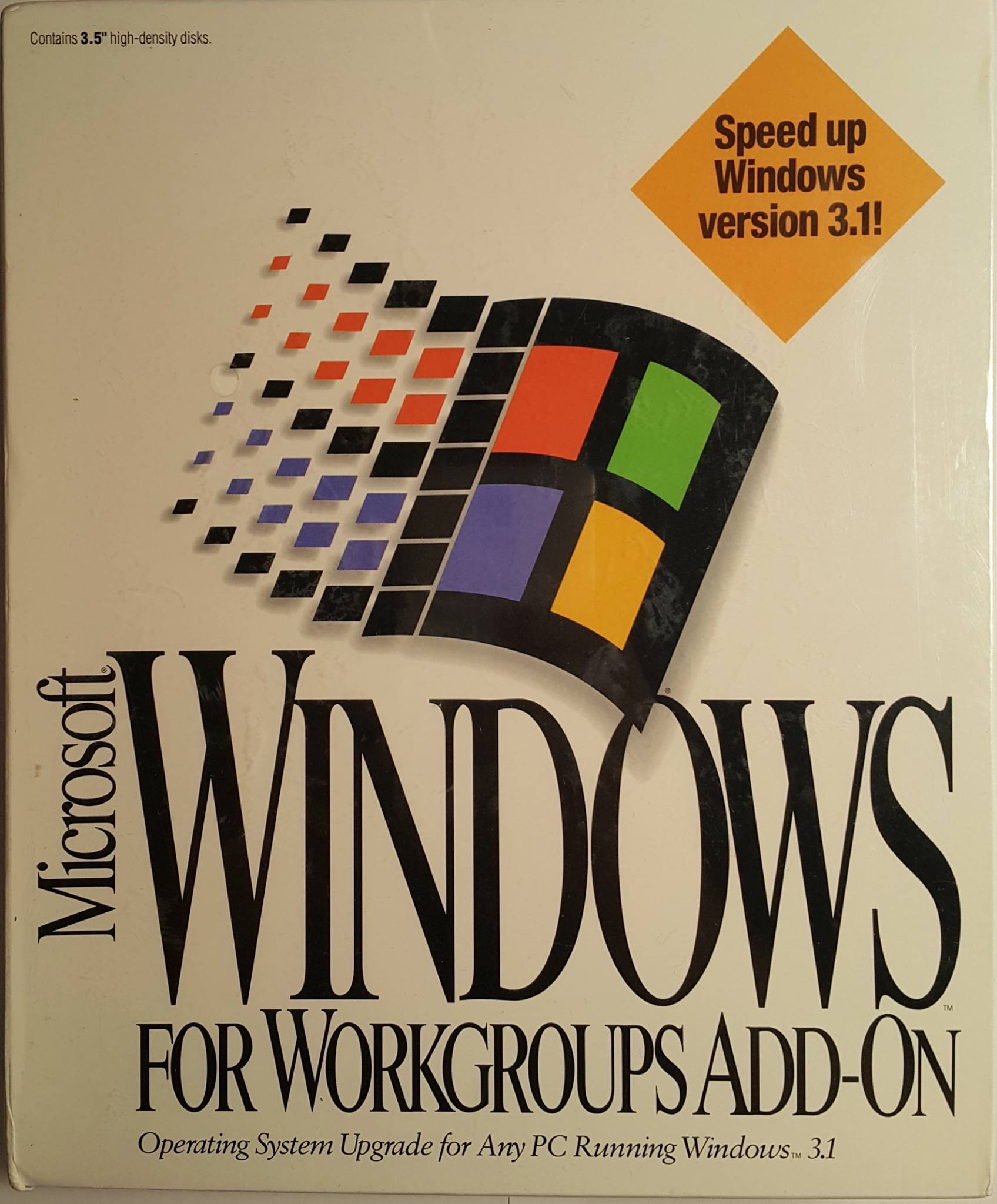

сами коробки вдруг кому интересно

Но тут вроде как все же 3.11

В 3.1 использовались драйвера реального режима для сети и там свои проблемы были.

Хотя некоторых вещей из той эпохи действительно нет. Скажем второй версии интегрированной среды «Мастер»… но это куда большая редкость, чем Windows for Workgroups…

P.S. Может ссылки там меняются со временем?

P.S. Да, увы я не туда WG так и не была выложенна.

То, что на коробке это 3.11 хотя написанно 3.1, но можно увидеть 32 битные драйвера. 3.11 точно. В 3.1 использовались драйвера реального режима для сети, поэтому она и не сыскала популярность и там точно 3.11

UPD: увидел исправленный вариант. То, что написано про 32 бита ещё не значит, что это 3.11. В 3.10 уже сеть гибридная, 16 битов для стандартного режима (286), которая описана в статье, и полу-32 битная для расширенного режима с 16-битными драйверами (также осталось и в 3.11, Win 95...ME).

Плата шикарная! Ни разу не видел чипсетов от TI!

Ну и еще одна

books.google.ru/books?id=yFs-_3jT-5kC&pg=RA1-PA425&dq=80286+NEAT&hl=ru&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMI_5rXlN_JyAIVhixyCh0O8QQt#v=onepage&q=80286%20NEAT&f=false

стоимость 499.95$ :D

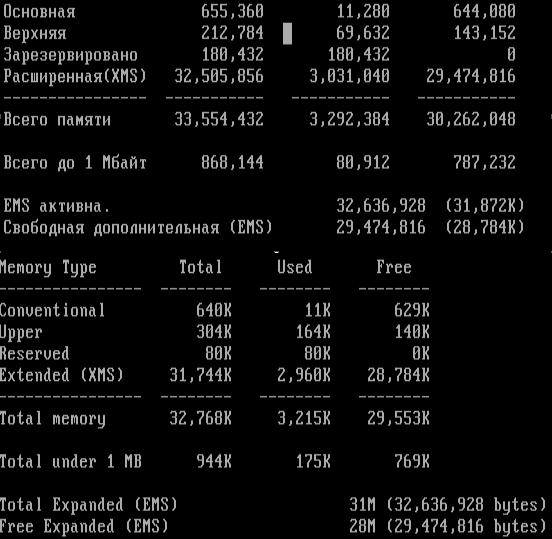

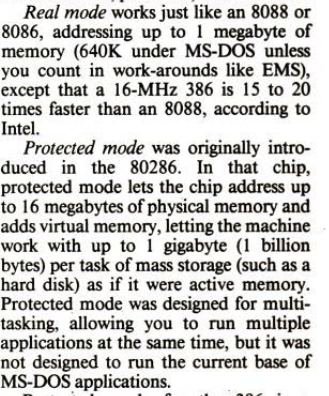

Ну и, конечно, 286й компьютер с таким количеством «нижней» памяти, как есть сейчас, абсолютно бесполезен. Дело в том, что софт, использующий «верхнюю» память под ДОС требует 386 процессора или выше, так как работа 286го с памятью выше 1 МБ очень специфична… даже в защищённом режиме процессор 16-и разрядный, и никакой линейной адресации нет, а чтобы вернуться в реальный режим, 286му процессору требовался аппаратный ресет. Конечно, есть баг с линией А20 в реальном режиме, и он даже использовался, но, все равно, почти весь софт для 286го «сидит» в нижних 640 КБ, и мне надо будет делать загрузочное меню в ДОС: либо сеть, либо нормальное количество памяти, третьего не дано

Не совсем все верно.

1) если у вас 1 метр, то вы можете попробовать часть DOS и часть драйверов все же переместить в UMA/UMB и как не странно в HMA

2) Кеш можно использовать и XMS

3) Отдельные платы или эмуляция EMS не отменяли. (правда тут есть оговорки)

4) windows 3.1 конечно не будет работать в 386 Enhanced Mode, но вполне будет работать в standart mode.

Так вот в standart mode у нас ограничение аж 512 метров :) против 256 в Enhanced. Конечно, такие лимиты условны и мы все равно в стандарте упремся в 512. Для 80286 это будет 16, так как больше не умеет проц. На тему перехода из режимов, это в общем и целом сделанно прозрачно как вы и говорили через хак, хак остался и в современных пк до сих пор.

про память

support.microsoft.com/en-us/help/84388/windows-3-1-memory-limits

Но в любом случае, весь мой софт для 286го (кроме Wolf3d) хочет конвенционку.

+ кеш из drdos, мышь ctmouse.

PCDOS имеет прекрасные вещи для оптимизации памяти, при этом он 100% совместим с MS.

Вижу фаната АйБиЭм (PC-DOS, OS/2))))

Dr.DOS интересен, но у него увы совместимость наверно (на глаз) процетов ~80-85.

Ну и PC-DOS 7.x все же выходил полноценно и отдельно, а у MS это уже по сути часть системы.

из пслд, что я вернул себе это BeOS

и так совпало, что после вышел новый релиз Хайку :)

вот тут немного распаковки (не более)

youtu.be/4u74L_aP34E?t=3435

На что-то большие пока нет времени.

Во первых — простите за ломаного русского, я не из России и русский не родный

Во вторых — я пишу один комент (потому что лень коментить каждую ветку).

Сначала я не понял почему у Вас такой гемморой — я несколько раз в прошлого запускал TCP/IP под ДОС (в конце 1990-х, начале 2000-х, мы Norton Ghost имиджи гоняли через Windows Domain share).

Но как прочитал, что Вы поменяли сетевуху понял :-).

Если не знаете NE1000/2000, это не стандарт, это модель сетевых карт. Но так сложилось, что вдруг они стали «стандартом». Но есть большое НО: чтобы сетевая карта работала нормально, Вам надо взят дискету, которая идет с этой карты (и которая думаю у Вас нет) и настроить сетевуху так, чтобы она работала как NE1000 Compatible. Если это no-name карта, то она наверное работает по умолчание как «The Best No-Name Lan Card» и несмотря, что она распознается как NЕ1000 она корректно работать не будет (то самое, что Вы увидели).

Если взять эту дискету, то Вы сумеете настроить: PORT, IRQ, compatibility mode (добро пожаловать в до-PCI еры, когда надо било совмещать сетевуха, дисплей, принтер, крыса (COM port) и звук вручную, выбирая настройки, в которых карт не бьются друг друга).

Если Вы пойдете на инсталляцию Novell Netware-а советую чтобы выбрать версию 3.11 или 4.1. Не идите на 5.х — это ужасТТная софтвара

Об интеграции в сети — IPX/SPX был очень шустрым. По размеру пакета он был даже маленький чем TCP/IP. Но IPX/SPX был убит Интернетом — все работало через TCP/IP. Проблема IPX/SPX еще била в том, что физический адрес (MAC) сетевой картой был часть IPX/SPX адреса и вообще-то адрес было очень сложно поменять (где TCP/IP выигрывал на ура).

Все равно думаю, что Novell+IPX/SPS давно мертви. То, что сейчас работает, это Novell+NDS Tree, которое еле шевелиться и работает на SuSE Linux без IPX/SPX и которое к сетям отношение не имеет. Лучше сидите на TCP/IP, если у вас не EGA графика, то кроме текста Вам никакую графику не запустите.

На счету Trumpet Winsock/Mosaic — оно в конце 1990-х еле работало (на 386/486, потом пришел Windows 3.11+Netscape 3.0). Не думаю что стоит вообще терять времени с этим.

По моим воспоминаниям, Trumpet+Netscape ранний работали довольно шустро. Но это может память подводить, либо впечатления. Я подростком Дум проходил на 386-33 МГц и мне скорость казалась нормальной. А сейчас вижу, что это было дай бог 10 ФПС, так что может, Вы и правы. Но я скорости и не жду, это же просто развлечение!

Я думаю, что возможно у Вас конфкликт IRQ/PORT с каком то паралелном или серийном порте.

У Вас нет случайно возможности протестить карту на каком нибудь компьютере где одновременно находятся ISA и PCI с 386/486 и Windows 95? Туда в настроек Вы наверняка увидите какое IRQ/Port заняты.

Верите или нет, но мы когда-то делали то самое (у нас был какой-то зоопарк от XT до 486).

А звук вообще тестили ручным перебором настроек используя Warcraft 2-ом под ДОС — как раз туда была очень продвинутая част настроек.

С тех времень я помню, что кнопки граффических окон интерфейса у Windows-а 3.x (minimize, maximize и т.д.) захардкодени в драйверах дисплея (сколько ни странно).

И каждые два-три года возможности софта расширялись кардинально за счёт возраставших возможностей железа. Картинка от жалких 320x200 с четырьма цветами, заставляющими делать странные пляски с бубнами «расширилась» до 1280x1024 с 32-битным цветом (главное тут даже не разрешение, а «прямое» задание цвета без всяких банков и бубнов), появилась многозадачность и «полноценные OS» типа Linux и Windows XP (Windows XP появилась позже, но на железе 1994го-1996го года вполне ходит) и вообще PC из «игрушки» превратился в «рабочую станцию» где можно делать что угодно начиная от бухгалтерских рассчётов до обработки видео.

А потом… всё… приплыли. Ничего принципиально нового c тех пор не появилось. Far Cry 5 выглядит, конечно, гораздо лучше, чем Quake, но… все эти отличия — количественные, не качественные. Windows 10 кому-то нравится, кому-то нет, но вот чего она такого принципиально нового привнесла, чего не было и, самое главное, не могло быть на Windows XP? Даже 64 бита просто дали возможность использовать побольше памяти, ничего похожего на переход с 16-бит (с этими Tiny/Small/Medium/Compact/Lange/Huge моделями памяти и прочими чудесами) на 32-бит не случилось.

Прогресс ушёл на телефоны и прочие IoT устройства, а PC… что PC — каким оно было 25 лет назад, таким, в принципе, и осталось. Те изменения, которые, всё-таки, произошли (типа перехода с BIOS'а на UEFI) — это скорее достижения маркетологов, а не технологов…

10 кому-то нравится, кому-то нет, но вот чего она такого принципиально нового привнесла, чего не было и, самое главное, не могло быть на Windows XP?

Я тут недавно не очень старую машину восстанавливал, на IM-945GSE (10 лет ей всего).

N270 и 2 Гб.

Искал для нее ОС, что б достаточно шустро бегала.

Начал с ХР, благо коробка есть (ХР SP1)

А надо сказать, что с ХР я не имел дела с момента выхода семерки.

И вот тут-то я сразу почувствовал всю мощь прогресса.

Для ХР таки потребовался бубен, танцы и закачка файлов через Интернет на другом компьютере, так как сеть не заработала по самым банальным причинам (отсутствие драйверов). Более того, после установки драйверов штатный браузер наотрез отказался работать с Интернет. Как следствие — нельзя было скачать и обновление (-ния). Помогла только установка SP3 (опять же, посредством второго компьютера).

10-ка же установилась на машину без шума и пыли, задав только свои стандартные вопросы. Причем 10 на этом старом железе работала и быстрее и стабильнее ХР.

(Хотя в конечном итоге на машине осталась 7, так облачные технологии и проч. для нее излишни).

Это не прогресс, а просто наличие драйверов в дистрибутиве.

Я не уверен, что в дистрибутиве 10 есть драйвера ко всему железу, выпущенному за последние 10 лет.

С момента ее выпуска я уже не раз сталкивался с тем, что в ней нет драйверов к старому железу, особенно ноутбучному. Включая и драйвера к сетевым картам.

Но инсталляция и при таких делах проходит успешно, после чего достаточно подсунуть ей драйвер для сетевухи — и все остальное она сделает сама.

Но инсталляция и при таких делах проходит успешно, после чего достаточно подсунуть ей драйвер для сетевухи — и все остальное она сделает сама.Точно-точно сама? Без всякого подключения к серверам Microsoft? Чудеса, да и только. А как она это делает, извините? И зачем ей для этого сетевая карта?

А если через сервера Microsoft, это не фокус: Windows XP тоже так умела — пока сервера работали.

А если через сервера Microsoft, это не фокус: Windows XP тоже так умела — пока сервера работали.

Не, не умела. Процесс обновления был тупым и тяжелым, он собственно, таким в ХР и остался — в описываемом случае после установки SP3 и последней поддерживаемой версии ИЕ — обновления таки пошли, так что сервера все еще работают. Правда, у меня не хватило терпения дождаться окончания процесса (вроде установил все, перезагрузка — опа, найдена еще одна большая порция обновлений… и т.д)

Снес и поставил 10. Та нашла все сама, быстро загрузила обновления в фоне (причем во время загрузки можно было работать, в отличии от ХР, напомню — проц N270) и робко напомнила о необходимости перезагрузки, согласившись подождать до момента, когда этого пожелает пользователь.

The March of Progress

1980: C

printf("%10.2f", x);

1988: C++

cout << setw(10) << setprecision(2) << fixed << x;

1996: Java

java.text.NumberFormat formatter = java.text.NumberFormat.getNumberInstance();

formatter.setMinimumFractionDigits(2);

formatter.setMaximumFractionDigits(2);

String s = formatter.format(x);

for (int i = s.length(); i < 10; i++) System.out.print(' ');

System.out.print(s);

2004: Java

System.out.printf("%10.2f", x);

2008: Scala and Groovy

printf("%10.2f", x)

Можно ли ЭТО назвать прогрессом — это отдельный вопрос, но я скорее спрашивал про другое: а зачем для подобного «прогресса», собственно, новое железо?

P.S. Если вы вдруг не поняли причём тут «The March of Progress». В Windows NT сервис-паки тоже прекрасно накатывались без десятков перезагрузок, и их даже можно было также, как в Windows 10 интегрировать в новый дистрибутив (даже ещё лучше: там это можно было делать по желанию, в случае с Windows 10 скачать апдейт для оффлайновой установки нельзя, только целиком новую версию). Потом появилась Windows 2000, где мы получили какое-то умозадробительное количество апдейтов, которые начали требовать вот этих вот десятков перезагрузок… а потом… через много лет… оп-па: в Windows 10 проблему решили превратив всё эту кашу обратно в сервис-паки! Ну ведь типичное «купи козла», чесслово!

Но когда Windows XP была обеспечена поддержкой Windows Update все было также — дайте ей интернет, и все остальное она скачает сама.

Но я вот как-то совсем-совсем не уверен, что Windows 10 скачанная сегодня легко и непринуждённо встанет на железо, которое появится в 2022м. Так что сказать что мы этот недуг преодолели нельзя.

Более того: если за 4 года так и не появится ничего, что потребует новых драйверов — то это скорее укажет на то, что прогресс в железе остановился совсем… собственно ровно это ведь требуется для того, чтобы всё новое железо работало со старыми OS без новых драйверов… или вы как-то иначе себе это представляете?

Но я вот как-то совсем-совсем не уверен, что Windows 10 скачанная сегодня легко и непринуждённо встанет на железо, которое появится в 2022м.

Это и есть тот прогресс, который остался незамеченным )

Дело в том, что та 10, что стоит у меня на компе сейчас — это не та 10, что была еще в начале этого года, а буквально завтра это будет не та 10, что стоит сегодня.

С момента официального выхода она обновлялась уже много раз (я уже сбился со счета) и продолжает постоянно обновляться.

И это не обычные привычные «заплатки» или даже сервис-паки. Это больше напоминает растущий и развивающийся организм.

Вот сегодня у меня поменялся Skype — компьютер был включен, скайп — запущен.

Входящий- оп, интерфейс вдруг меняется на глазах (и парочка окон-вопросов, естественно). Сюрприз-сюрприз.

Далее — больше. Запущен Excel (Офис 365). Закрываю одну книгу, открываю другую — оба на, второй сюрприз за день — заметно поменялся интерфейс.

Теперь у меня не Офис 2016, а Офис 2019!

Так что в 2022 десятка таки встанет легко и непринуждённо на самое свежее железо.

Потому как сегодняшней 10 к этом времени уже давно не будет.

«Будет одно сплошное телевидение» (с)

С момента официального выхода она обновлялась уже много разА в чём прогресс-то? В том, что теперь вместо понятных и легко сортируемых Service Pack1, 2, 3, далее везде (у NT 4.0 до 6a доходило) мы теперь имеем невразумительные названия типа «Fall Creators Update»? Про которые фиг поймёшь — то ли оно новее, чем «Anniversary Update», то ли нет?

Слава богу последние обновления стали хоть по человечески называться: «April 2018 Update», «October 2018 Update». Их хотя бы сортировать можно теперь…

(я уже сбился со счета)Ну так это регресс, знаете ли.

и продолжает постоянно обновляться.То есть мы вернулись в эпоху Windows NT, когда сервис-паки выходили регулярно, а не как с Windows 7, где за всё историю вышел один сервис-пак и на этом всё. Похвально, конечно, но это же чистой воды маркетинг, технически ничего не изменилось!

Это больше напоминает растущий и развивающийся организм.В чём разница между Service Pack 1 для XP, где .NET появился или Service Pack 3 с WPA2? Да, блин, в Windows 95 OSR2 целая новая файловая система появилась!

Вот сегодня у меня поменялся Skype — компьютер был включен, скайп — запущен.Поменьше бы таких сюрпризов. Они уже довели меня, например, до того, что я Skype снёс к бесу, так как пользоваться им стало невозможно.

Входящий- оп, интерфейс вдруг меняется на глазах (и парочка окон-вопросов, естественно). Сюрприз-сюрприз.

Так что в 2022 десятка таки встанет легко и непринуждённо на самое свежее железо.Ну то есть технически ничего не изменилось, но маркетинг победил? Я, собственно, об этом и писал в самом первом сообщении.

Потому как сегодняшней 10 к этом времени уже давно не будет.

Ну то есть технически ничего не изменилось, но маркетинг победил?

Нет, изменилась сама концепция получения и эксплуатации ПО.

Образно говоря — раньше вы ходили к бочке с керосином* со своей канистрой, а потом сами заправляли керосином свой примус — то теперь к вам провели электричество и поставили электроплиту.

С принципиальной точки зрения процесс приготовления пищи не изменился — как была комфорка и кастрюля — так оно и осталось. Прогресса нет )

Прим.: Концепция Net-PC появилась давно, но только сейчас ее таки довели до массовой практической реализации.

*уточню для тех, кто не застал эту технологию — бочку с керосином возили по улицам от точки к точке, как сейчас еще кое-где возят молоко.

Образно говоря — раньше вы ходили к бочке с керосином* со своей канистрой, а потом сами заправляли керосином свой примус — то теперь к вам провели электричество и поставили электроплиту.А если без странных аллегорий? Чем всё это отличается от того, что делали Debian или RedHat четверть века назад?

Прим.: Концепция Net-PC появилась давно, но только сейчас ее таки довели до массовой практической реализации.Не совсем так. Если бы Microsoft не пытался продавать новые версии за деньги, то технически он всё это мог бы реализовать давным-давно, концепция rolling release во времена Windows XP новинкой не была.

Как я уже сказал — технически тут нет ничего особо нового, речь идёт исключительно про маркетинг.

*уточню для тех, кто не застал эту технологию — бочку с керосином возили по улицам от точки к точке, как сейчас еще кое-где возят молоко.Именно так. Но тому были свои причины. Internet был медленным и дорогим, ежемесячных апдейтов по гигабайту люди бы «не приняли».

С этим не поспоришь: роутеры, свитчи, датацентры… интернет прошёл большой путь за четверть века. Но вот персоналки… даже в области сетей…

Ethernet (стандарт 1985го года) дорос до гигабита к 1999му, да там и остался (вот, кстати, почему Windows XP вышедшая в 2001м имеет проблемы с сетью, а Windows 10 нет: в 2001м-2003м новые сетевые карточки продолжали активно появляться, а в последние лет 15 — перестали). Правда WiFi прошёл большой путь с 802.11-97 до современных 802.11ax, но… тут та же схема, что и с GPU: да, скорость растёт, но ничего принципиально нового не появляется…

А ведь в 80е-90е… сколько там этих сетей было! LocalTalk и ARCNet, Token Ring и масса всякого другого, о чём все уже давно забыли.

Они уже довели меня, например, до того, что я Skype снёс к бесу, так как пользоваться им стало невозможно.

Черт возьми, сижу на 7ке, которой еще можно пользоваться (classic т.н.). Но тут прилетела новость, что с ноября она работать не будет. Придется и мне отказываться от скайпа, видать.

Даже 64 бита просто дали возможность использовать побольше памяти, ничего похожего на переход с 16-бит

Но у Intel (плюс HP) были и другие 64 бита, более революционные, вот только массово не взлетели, а сейчас вроде и вообще практически загнулись.

Я больше не думаю о фрагментации памяти, например. А asan или ghc rts могут зарезервировать себе терабайт памяти и спокойно работать.Да — но ничего принципиально нового они не приносят. Такого, чего пользователи бы увидели.

Я бы назвал констюмерскую многоядерность и GPGPU.Вот появление 386го — дало многозадачность. Можно было какой-нибудь UUPC запустить в фоне, а другом окне текстик набирать в WordPerfect. На 286м такого не сделаешь.

А что она дала — эта консьюмерская многоядерность и GPGPU рядовым пользователям? Возможность играть в игрушки, разработчики которых тратят ещё меньше времени на оптимизации? Сомнительное достижение, как по мне.

И постоянный онлайн.Это большое достижение — но к PC отношения не имеет. Описанный в статье 286й прекрасно может быть постоянно в онлайне. И, более того, они-таки были кое-где постоянно в онлайне! В МГУ, Курчатнике, ещё нескольких местах…

Я не хочу сказать, что развитие не происходило. Ещё какое! Бенчмарки всё покажут! Однако таких вот характерных «вешек» нету. То есть когда вы не можете играть даже в Wolf 3D или DOOM, то их появление — это начало новой эпохи. Ничего похожего не было… а теперь есть. Или появление RealVideo — до него вы смотреть видеоролики не могли, а после — это уже не было проблемой…

А вот в XXI веке… революции остались в прошлом. Ну да, не сможете вы со своей встройкой поиграть в Fallout 4… но есть же Fallout 3 и Counter-Strike: Global Offensive! Идиоты-разработчки Fallout 4, да…

Во всяком случае у пользователей примерно такое отношение.

А что она дала — эта консьюмерская многоядерность и GPGPU рядовым пользователям?Как минимум то, что теперь вся система не становится раком от заклинившего браузера или игрушки. Большинство хардварных отказов также в случае многоядерности позволяют нормально завершить работу.

А вот в XXI веке… революции остались в прошлом.Я в целом придерживаюсь Вашей позиции и уважаю спартанские идеалы, но считаю Ваш пессимизм уж сильно преувеличенным. 64 бита, замена ЭЛТ- на ЖК-дисплеи, приход витухи в каждую кватриру, а сейчас уже витуха вытесняется оптикой — это довольно много. Также настоящая революция ИМХО — это появление консьюмерских одноплатников за очень приемлемую цену. До этого одноплатники выпускались большей частью как встраиваемые компьютеры для промышленности и стоили соответственно. Но

Вот появление 386го — дало многозадачность. Можно было какой-нибудь UUPC запустить в фоне, а другом окне текстик набирать в WordPerfect. На 286м такого не сделаешь

Человек АУУУУ.

80286 работал в двух режимах — реальном и защищенный.

Защищенный режим тебе и позволял реализовать многозадачность и управление виртуальной памятью. Ваш КЭП!

Потому с точки зрения развития PC (а не теоретического програмимрования) многозадачность появилась с появлением 80386го и Windows 3.0 386 Enhanced mode… забавно, кстати, что 32бита на PC появились практически сильно позже и принесли с собой гораздо меньше новшеств.

Intel из-за этого очень страдал, потому что у него Pentium Pro тормозил на 16-битных программах.

даже про существование Xenixа с OS/2 я тоже в курсе. Но с точки зрения обычного пользователя — это такая же экзотика, как Multitasking MS-DOS 4.00 или Xenix 8086 с Windows 1.0:

Ахха, скажите это тем кто реально пользовался. Ну если некого спросить, полистайте подшивку журналов за то время. Увидите сколько было сравнений DESQview подобных вещей, менеджеров памяти, сжатие памяти и жестких дисков, кешей и прочий дичи.

Потому с точки зрения развития PC (а не теоретического програмимрования) многозадачность появилась с появлением 80386го

Поэтому это появилось с точки зрение вашего виденье.

Windows 3.0 386 Enhanced mode… забавно

Этот режим, в отличие от Standart в 80286 привнес v80, который тем или иным способ на текущий момент развился в систему виртуализации (грубо конечно) При этом в 64 битном режиме, прибавилось еще пару кастылей.

Intel из-за этого очень страдал, потому что у него Pentium Pro тормозил на 16-битных программах.

Все верно, но причины были в другом. Смена архитектуры с Cisc, на Risc. Нет поддержки MMX, что приводило к печальным результатм, если все же запускать полноценную 32 битную ОС и что-то мультимидейное.

Поэтому удел Ppro стали сервера с многопроцесорными конфигурациями.

Ну если некого спросить, полистайте подшивку журналов за то время. Увидите сколько было сравнений DESQview подобных вещей, менеджеров памяти, сжатие памяти и жестких дисков, кешей и прочий дичи.А вы лучше полистайте журналы примерно 7-8 летней давности. Там и Tizen будет и Bada, и BBX и много чего ещё. А на практике — были Symbian, iOS и Android. Всё остальное — так, в основном, на страницах журналов и осталось.

Журналы во все времена писали об экзотике. Смысла писать о каком-нибудь Volkov Commander'е, если он у каждого первого был? А вот о многозадачной DOS — это круто! Вы сможете запускать все «хорошие» программы для MS-DOS! Turbo Pascal — фиг, MS Word — фиг, VisiCalc или, там ChiWriter — забудьте! Про всякие Norton Commander'ы и XTree — тоже забудьте. Да и вообще лучше всего использовать edlin и пакетный компилятор fortran'а, ага.

Поэтому это появилось с точки зрение вашего виденье.Это не с точки зрения «видения». Это объективно: в том же самом DESQview вы сходу обнаружите, что для того, чтобы запусать «плохие программы» (а плохими были почти все, иначе бы MS-DOS совместимые компьютеры не были бы замещены на IBM PC совместимые), вам нужен всё тот же самый 80386й и QEMM.

И вот именно и только с этого момента IBM PC получила многозадачность, которую можно было реально использовать. Неважно что вы там используете: DESQview, Windows или OS/2 — без 80386 вы не можете использовать параллельно несколько популярных программ (и даже написанных самостоятельно на том же BASIC'е).Windows 3.0 386 Enhanced mode… забавноЭтот режим, в отличие от Standart в 80286 привнес v80, который тем или иным способ на текущий момент развился в систему виртуализации (грубо конечно)

Все верно, но причины были в другом. Смена архитектуры с Cisc, на Risc.Не совсем так.

Нет поддержки MMX, что приводило к печальным результатм, если все же запускать полноценную 32 битную ОС и что-то мультимидейное.Причём тут вообще MMX? Windows 95 отлично работала на WinChip старших моделей, где ни о каком MMX никто и не слышал. MMX, на самом деле, вообще мало кем использовался. Даже многие ресурсоёмкие игры типа Quake отлично обходились без MMX.

Там была гораздо более тонкая причина — система переименования регистров плохо обрабатывала

ah/ch/dh/bh. Которые в скопилированном тогдашними компиляторами коде почти не устречаются (да и сегодняшние их не очень любят), зато вот у программистов на 16-битном ассеблере — они весьма и весьма популярны.Поэтому удел Ppro стали сервера с многопроцесорными конфигурациями.Собственно всё, что не использовало активно 16-битный код. То есть OS/2 или NT, но не Windows 95 (где было весьма и весьма немало 16-битных модулей… фактически это была Windows 3.x+Win32s и красивый интерфейс в придачу).

Журналы во все времена писали об экзотике. Смысла писать о каком-нибудь Volkov Commander'е, е

Ну ок. Чувак, мы работали и выживали как могли, с перекомпиляцией ядра netware для 80286 сервера.

но ты можешь продолжать не верить.

Это не с точки зрения «видения». Это объективно: в том же самом DESQview вы сходу обнаружите, что для того, чтобы запусать «плохие программы»

я его привел, как один из лучших и популярных примеров, что бы вы не спрашивали, ой а что это? Ой да этим не кто не пользовался, да этого вообще не было. напомню, что и распрастронение компов было не очень большим. Я да же не полинился открыть коробку и посмотреть.

The DESQview products, specifically DESQview and DESQview/X, are

DOS-based multitaskers written by Quarterdeck Office Systems of Santa

Monica, California, USA. They allows true preemptive multitasking (see

Q9) on 8088, 8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, V20 and V30 machines

running MS-DOS (see Q301, Q401). While MS-DOS is still considered the PC's

operating system, DESQview provides services similar to more advanced

multitasking operating systems.

Да были проблемы, да не все можно было, а игры нельзя от слово совсем. Но бизнес задачи, работали нормально.

Там была гораздо более тонкая причина — система переименования регистров плохо обрабатывала ah/ch/dh/bh. Которые в скопилированном тогдашними компиляторами коде почти не устречаются (да и сегодняшние их не очень любят), зато вот у программистов на 16-битном ассеблере — они весьма и весьма популярны.

Это как раз следствие перехода.

Ну ок. Чувак, мы работали и выживали как могли, с перекомпиляцией ядра netware для 80286 сервера.Не верить во что? В то, что существовали умельцы, способные запустить DESQview и что-то там в ней запустить? В это я как раз верю.

но ты можешь продолжать не верить.

Да были проблемы, да не все можно было, а игры нельзя от слово совсем. Но бизнес задачи, работали нормально.Может привести пример? Потому что пока что наблюдается странный феномен: программы, которые обращаются к железу напрямую (там всякие Лексиконы и WordPerfect'ы, Lotus 1-2-3 и Turbo C) — сохранились «в количестве», но их запускать в многозадачном режиме на 8086 не получится, а вот какие-то мистические «бизнес-задачи», от которых ничего не осталось, совсем — они были, оказывается, тем, что на этих PC обычно и запускалось. Как так получилось-то?

Это всё равно как рассказывать про то, что типичная PC до середины нулевых использовала OS/2. Ну а чё — типичное же использование PC это встраивание в банкомат, а там — так и было, ведь так?

Вас в этой логике ничего не смущает?

Естественно возможности программы, сильно зависило от процессора.

Уважаемый, я прошу вас перестать нести как минимум ахенею.Ахинею тут несёте вы.

Естественно возможности программы, сильно зависило от процессора.Именно так. И вышеприведённая чудесная картинка возможна только при спользовании DESQView 2.x, QEMM и, главное, 80386.

С чего, напомню, и началась наша дискуссия.

машина 80286.

Ну и? 80286 работал в защищенном режиме.

Он же потом стандартный.

Multitasking решался софтово с добавлением памяти. Для dos я привел пример. Да и в win 1.x в общем и целом криво и косо был Nonpreemptive Multitasking. Это при том, что в общем и целос 808x не были преднозначенны для многозадачности.

В общем и целом это использовалось. вы же мне пытаетесь доказать, что нет. Ну если вы думаете что нет, ну так думайте так и дальше.

Увы не подписанна машина, но 80386 еще нет. 80286 у богатых и зажитачных.

Минимальное необходимое кол-во памяти 320k.

256 для Desq и 64 для апликации (ну такой был расчет) + есть понятие swap.

Расчихлять свою XT у меня нет времени и желания, то же самое по отношению к эмулятору.

Ну и конечно, этим не кто не пользовался.!!!

Увы не подписанна машина, но 80386 еще нет. 80286 у богатых и зажитачных.То, что вы нашли-таки несколько программ, ранние версии которых можно запустить в DESQView на 8086 — это круто. Но их же более поздние версии требуют уже IBM PC Compatible и в DESQView на 8086 работать не смогут.

Ну и конечно, этим не кто не пользовался.!!!Именно так. Если бы пользовались и если бы совместимость с DESQView было чем-то важным — то новые версии тех же dBase и WordStar'а продолжали бы поддерживать MS-DOS совместимые системы, а не IBM PC-совместимые. И даже можно было бы реализовать мечту Karpion а… однако случилось так как случилось: так как многозадачный режим не котировался, а скорости хотелось — то произошёл массовый переход и так уже немногочисленных MS-DOS совместимых программ на прямое обращение к памяти…

то новые версии тех же dBase и WordStar'а продолжали бы поддерживать MS-DOS совместимые системы

Ну так это совсем другая история.

Нет — это та же история.то новые версии тех же dBase и WordStar'а продолжали бы поддерживать MS-DOS совместимые системыНу так это совсем другая история.

Если игнорировать практическую полезность той или иной фичи, то любую программу можно запустить на любой Тьюринг полной системе. Можно даже Windows 10 64-битную запустить на PET. Было бы достаточно флопов и терпения.

А вот практическая реализуемость той или иной возможности — это уже другое. Так вот многозадачность на 8086 существала — но она практически не использовалась (иначе, было бы странно если бы исчесновение её поддержки в новых версиях программ прошло бы незамеченным) в, на 80286 — теоретически она стала гораздо продвинутей, но на практике — тоже оставалась на страницах журналов. А вот на 80386 — она стала реальностью. Отчасти из-за того, что появился режим V8086, отчасти от того, что памяти на машинах стало больше, а многие программы по-прежнему требовали только пресловутые 640KiB. Но больше первое, конечно.

но она практически не использовалась (иначе, было бы странно если бы исчесновение её поддержки в новых версиях программ прошло бы незамеченным)

Практически не использовалась и не использовалась, разные вещи. Да конечно 80386 проц развизал руки, но тот же desqview и другие варицаия TSR той или иной степени поршивости, стали не нужны от слово совсем.

Но их же более поздние версии требуют уже IBM PC Compatible и в DESQView на 8086 работать не смогут.

Видно утро и что-то я не понял фразы. На чем DESQView в итоге тогда запускался? на arm что ли? :)

Ну и еще внимание, не одним DESQView был жив мир. Как и не одним только drvspace и да люди этим пользовались. Как и расширителями памяти, как и на XT машинах.

На вашей картинке — пара программ из «ранней эры» MS-DOS компьютеров и MS-DOS совместимых программ: dBase II и WordStart 3. Уже dBase III и WordStar 4 отказались от попыток работать на MS-DOS совместимых системах, требуют IBM PC совместимых и пишут в видеопамять напрямую. Про эту эпоху много написано в англоязычной Wikipedia.Но их же более поздние версии требуют уже IBM PC Compatible и в DESQView на 8086 работать не смогут.Видно утро и что-то я не понял фразы.

Что привело к тому, что разного рода программы типа DESQView/TOPView/Multitasking MS DOS 4.0 и прочие с ними работать не могут (собственно потому вместо амбициозной Multitasking MS DOS 4.0 мы и получили то, что получили).

Если бы многозадачность была бы реально востребована не только на страницах журналов — то этого бы не произошло.

По-моему простая логика…

То, что вы нашли-таки несколько программ, ранние версии которых можно запустить в DESQView на 8086 — это круто. Но их же более поздние версии требуют уже IBM PC Compatible и в DESQView на 8086 работать не смогут.

Там много чего запускается и много чего не запускается. Еще раз, тем кому надо было мультизадачность, да же в таком убогом виде, ее использовали.

Ну и? 80286 работал в защищенном режиме.В DESQView? Нет. Его даже HIMEM не использовал, там LOADALL использовался.

В общем и целом это использовалось.В общем и целом это было в той же ситуации, что и Windows Phone лет пять назад — да, были люди, которые этим пользовались, а в журналах было много шума. Но со временем — эти потуги сошли на нет и «обычные» пользователи об этих возможностях узнали только во времена 80386х.

вы же мне пытаетесь доказать, что нет.Нет. Я пытаюсь сказать, что одно дело использование чего-либо в режиме «циркогого номера» и совсем другое — использование обычными людьми с обычными системами.

«Цирковой номер» в виде программы

print — пользовался чуть ли не большинством пользователей PC в те годы. Да даже и на каком-нибудь C64, который раньше IBM PC/AT с 286м появился подобные трюки люди делали.Но вот [относительно] безопасным и используемым — этот режим сделали 80386 и Windows 3.0. Когда появилась соотвествующая аппаратная поддержка.

P.S. Novell Netware 286 (как и Novell Netware 386 первых версий) зазщищённый режим, кстати, использовал так же, как какой-нибудь Borland Pascal: строго и исключительно для разширения адресного пространства. Никакой защиты программ друг от другая там не было. Отсюда и хвалёная скорость… которая резко «стухла», когда потребовалось как-то защищать программы друг от друга, чтобы стороннее ПО использовать. Но это уже совсем другая история.

Нет. Я пытаюсь сказать, что одно дело использование чего-либо в режиме «циркогого номера» и совсем другое — использование обычными людьми с обычными системами.

Увы и ах, я конечно понимаю, что память не очень надежный источник< но по другому пруфы вам же не поажешь. Можно конечно попробовать полазить в Usenet, bbs, fido — но если конечно есть желания и цели.

Но вот [относительно] безопасным и используемым — этот режим сделали 80386 и Windows 3.0. Когда появилась соотвествующая аппаратная поддержка.Это да же писать не надо. Все это и так известно и что 80286 это на спех склепанный проц с повреждением в мозку при рождении.

Если речь идёт о первом, то да. Но второй… Моим первым компьютером был 586-й 133 МГц, разогнанный до 160. Вторая Квака шла на нём со скоростью, наверно, 0,5 ФПС. Да-да:) А у одноклассника был младший Pentium, вроде 75 МГц. На нём летала как и положено игре.

При этом младший Pnetium с поддержкой MMX имеет частоту 166Mhz (и не работает в материнках, рассчитанных на «обычные» Pentium), так что «младший Pentium на 75MHz» аж никак не мог получать прибавку от MMX — его там просто не было. Как и поддержки оного MMX в Quake 2.

А вот что было — так это активное импользование плавучки (всякие трюки типа этого), которые требуют быстрого FPU — а в процессорах 5x86 он был сделан «на отъебись» (для текстовых редакторов и баз данных они не нужны, а об игрушках во время их разработки не задумывались).

Кстати MMX, в принципе, в плавучку «не умеет», для этого SSE (первой версии для 32-битных чисел, второй для 64-битных) нужен.

Да, с MMX я ошибся, видимо как раз были «трюки». Через 2-3 года проапгрейдился на AMD K6-233 и очень комфортно этот Квейк прошёл. Карта была обычная, S3 Trio без 3D.

Было бы странно, если бы игрушка требовала 500+ MHz при том, что на всей планете таких процессоров ещё не было, согласитесь?

Я тестировал не так давно Q2, софтовый рендерер на 640х480 на демке Demo1 выдал мне 9 фпс на 233ММХ и 13 фпс на PII-233

Разрешение было или 640х480 (скорее всего) или 800х600, рендер — софтварный.

www.soldcentralfl.com/quakecoop/compare2.htm

12 фпс на ммх233. Побольше, чем у меня, но тоже не сильно играбельно. Но я не нашёл методику, правда смотрел по диагонали.

Погуглите, результатов бенчмарк ку2 полно в нете. Неиграбелен он на сортовом рендере на этих процах

Хотя, я на 386-33 проходил Дум… Там тоже дай бог 10 ФПС было, но подростком мне это казалось супер-играбельным.

Минимальные требования у него было Pentium® 90 MHz, рекомендуемые Pentium® 133 MHz. Ну и Voodoo, куды ж без неё.

Вот Quake III — да, там уже Pentium® без MMX не тянет…

С вуду, да, все сильно легче, но я же и написал,

или 3Д-карту

Только вуды во времена 300 МГц все же еще не были массовыми, они были довольно дорогими. А массовое 3Д это все же уже где-то эпоха TNT, тогда уже у многих стояли Селероны 300А @ 450 MHz

Только вуды во времена 300 МГц все же еще не были массовыми, они были довольно дорогими.Вот эта статья говорит, что в 1997м, когда Quake II вышел, цена Pentium II 300MHz была хорошо за штуку баксов.

Не знаю — сколько тогда стоил Voodoo, но есть ощущение, что сильно меньше.

А массовое 3Д это все же уже где-то эпоха TNT, тогда уже у многих стояли Селероны 300А @ 450 MHzСелероны 300А — это через год с лишним после выхода Quake II. Так-то через пару лет после выхода — да, уже можно было в софтверный рендеринг играться…

Вот эта статья говорит, что в 1997м, когда Quake II вышел, цена Pentium II 300MHz была хорошо за штуку баксов.

Вообще-то подшивки журнала Game.EXE за 1997 г. есть в сети.

А этот журнал был куда ближе к нашим реалиям.

Так, в №12 за 1997 г., на стр. 121 для Pentium II 233 указана цена в $430, что в те годы действительно соответствовало нынешней «штуке баксов» (процы по $200+ считались почти топовыми )

Характерно, что Pentium II 300 MHz вообще не упоминается.

Не знаю — сколько тогда стоил Voodoo, но есть ощущение, что сильно меньше.

В том же журнале, но в 10 номере, на стр. 123 для А-Trend HEUOS 3D Voodoo указана цена в $156.

А крутая карта — Number Nine Revolution 3D таки стоила все $415 (№11, стр. 106)

Number Nine Revolution 3DА она тут каким боком? Это профессиональная карта же, не для Quake. Вы бы ещё вспомнили сколько стоили тогда карты для SGI.

Так, в №12 за 1997 г., на стр. 121 для Pentium II 233 указана цена в $430, что в те годы действительно соответствовало нынешней «штуке баксов» (процы по $200+ считались почти топовыми )В любом случае ясно, что Pentium II 300 MHz был очень редким зверем, явно не для рядовых игроков. Может этой фирме его вообще не досталось… а может и досталось, но пугать ценником не хотели.

Характерно, что Pentium II 300 MHz вообще не упоминается.

В любом случае — не могла игра выйти, если под неё ещё ни одного компьютера в мире не было сделано. А процессоров в 500MHz+ тогда не было ни у кого… ну может кроме десятка тестеров у Интела в лабораториях… не для них ведь игру делали, правда?

В том же журнале, но в 10 номере, на стр. 123 для А-Trend HEUOS 3D Voodoo указана цена в $156.А вот это уже могло быть у игрока, который очень хотел поиграть в новинку. Не у каждого, понятно, но…

А она тут каким боком? Это профессиональная карта же, не для Quake. Вы бы ещё вспомнили сколько стоили тогда карты для SGI

Я вам цитирую материалы из журнала с названием Game.EXE (бывш. «Магазин Игрушек»). Все вопросы к автору статьи Николаю Радовскому, включившему обзор этой карты в статью «Дело о волшебных fps 2»

Может этой фирме его вообще не досталось…

«Редакция -ЕХЕ выражает благодарность фирмам, предоставившим нам оборудование для тестирования:

Техника-Сервис

Пирит

Logitek Systems

Интерком»

Я кое-что покупал тогда у Техника-Сервис.

Если Pentiumа II 300 MHz не было у этой фирмы = его вообще тогда не было в продаже в РФ.

Не у каждого, понятно, но…

Ажиотаж был велик.

Практически каждый, кто мог позволить себе купить комп, пригодный для 3D игр — имел и Voodoo (или Voodoo Rush). Потому как играть без такого ускорителя было просто невозможно.

(Это как история с «Дредноутом», после появления которого все броненосцы, даже самые новые — мгновенно устарели)

(Это как история с «Дредноутом», после появления которого все броненосцы, даже самые новые — мгновенно устарели)Сам не участвовал, но наслышан про это. Там вроде была ещё борьба между Glade и Direct3D (nVidia Riva TNT, ATI RAGE 3D, Matrox Mystique и «последнее прости» он нескольких других фирм — STMicro, S3 и прочее).

Но фишка в чём: примерно если выход Voodoo был как истония с «Дредноутом», то уже борьба между Glade и Direct3D была менее драматична, а после того, как GeForce и Radeon поделили корону (периодически вырывая её друг у друга из рук) — так и вообще никаких революций (кроме как в головах маркетологов) не было. Никаких «Дредноутов»…

Да, если взять какой-нибудь совсем старый комп десятилетней давности — то там не запустится ничего, но какой-нибудь PUBG вполне себе запускается на ноуте (sic!) шестилетней давности (sic!) со встройкой (sic!). А если мы от 1997го года пять лет «назад» отмотаем, то мы получим 80486й… и хорошо если DX4 на 100MHz, а не SX на 16MHz… какие игры 1997го года там вообще можно будет запустить?

На поздних 486, кстати, была PCI. Туда можно и Voodoo2 поставить ))

Rage128, это уже уровень TNT/TNT2 был. То же про Mystique, он был очень и очень ограничен, и OpenGL не поддерживал вообще. Какой-то более-менее вменяемый wrapper у Matrox появился в G200, но она тоже отставала по скорости от уже продававшейся тогда TNT

У Rage128 и TNT было отвратное 2D.

Связка карт Matrox + Voodoo 1/2 была лучшим выбором.

Хорошее 2D и 3D в одном — это уже времена GeForce2.

довольно нормальную видеокарту i740

Это была очень средняя, даже посредственная видеокарта.

Связка карт Matrox + Voodoo 1/2 была лучшим выбором.

Только не через pass-through, нет. Voodoo2 портила 2D. Но картинка и правда у Матракса была сильно лучше, а у Вуду 3Д тогда было самое быстрое.

Ну и цена этой связки была примерно как 2 хорошие TNT, которые были и не особо медленнее в 3Д и не особо хуже в 2Д, если Матрокс подключался через Вуду.

Только не через pass-through, нет. Voodoo2 портила 2D.

У Matrox Millennium G400 было две головы ) но, правда — это уже 2000 год.

Хотя, насколько я помню — два выхода было еще у мой Matrox Mystique 1996 года

(кто еще помнит мониторы с коаксиальными входами? )

и не особо хуже в 2Д

Хуже, я проверял неоднократно.

Второй выход у мистика был только для rainbow чего-то, прибамбаса матроксовского. Монитор туда было физически не подключить. Ну и наверное зависит о каких разрешениях мы говорим. 1024 хорошая пива держала довольно чисто при 75 Гц. А больше это тогда совсем не консьюмерский уровень.

Борьбы у глайда особо ни с кем не было, это же был проприетарный API.И что? Это не мешало ему, долгое время, конкурировать с другим, также проприетарным API, DirectX'ом, насколько я знаю.

Там скорее проблемы в самой 3dfx, дурацкая ставка на 4 чипа, превращение из производителя чипов в производителя видеокарт (как мы знаем из компаний, такое сделавших, выжило ровно нуль… если не считать Matrox, который ушёл с рынка PC в какие-то сильно нишевые продукты) и, главное, конфликты внутри коллектива… а так-то шансы у них были… если бы чуть по-другому себя бы спозицонировали — могли бы и до современного Vulkan'а дойти…

И что? Это не мешало ему, долгое время, конкурировать с другим, также проприетарным API, DirectX'ом, насколько я знаю.

Под «проприетарным» я имел ввиду то, что только карты 3dfx поддерживали Глайд. Это тоже проблема позиционирования была, так как уже во времена Voodoo2 не было сколько-нибудь интересных глайд-эксклюзивов и кузнец стал в общем не нужен: все, что работало на глайд, работало и на OpenGL/Direct3D. А вот между последними конкуренция-таки была. Движки id напроч игнорировали Direct3D, было немало всего, что напрочь игнорировало OpenGL. И почти все эти игры напрочь игнорировали Glide. В общем, Glide был важен только тогда, когда 3dfx была единственным серьезным производителем на рынке. Потом он стал не нужен.

А могло бы быть и по-другому, я с вами согласен. На мой взгляд, проблемы начались где-то с Banshee, которая была сильно урезана по скорости, потом Voodoo3 почему-то без 32-бит цвета ну и покупка STB… Да.

S3 более-менее умела в 3Д с SavageПростите за резкость, Вы эту карту в руках держали? У меня она была очень недолго, когда мы ещё с братом вместе жили, он любил тогда Half-Life. Я помню это днище… трубы шестиугольные, дым как на «Денди», кое-где мелькали забытые текстуры, мобы картонные. Поддержки в Linux/XFree86 не было, модули от других карт S3 с Savage не заводились. Проапгрейдился потом на Riva TNT2 M64 — разница в качестве оказалась просто гигантской.

Наверное, единственное её преимущество — апгрейд старых машин без AGP, потому что эту карту в основном выпускали под PCI.

Однако, у нее не было поддержи 32бит цвета.… Что создавало единственную реальную проблему — с переключением/несоответствием видеорежимов. Иногда Винда после выхода из игры в 32-битный режим не возвращалась до перезагрузки. А так — в играх 65К цветовой палитры более чем достаточно (даже сейчас), просто 32-битный цвет легче в аппаратной и программной реализации — ровно байт на цветовой канал плюс байт на прозрачность, никаких акробатических трюков с битовыми полями и смещением. 10 лет назад в китайских портативных DVD-плеерах стояли 4096-цветные матрицы, которые младшие 4 бита каждого цветового канала тупо игнорировали. И ничего, никто даже не замечал :)

Сам не участвовал, но наслышан про это.

Процесс развивался следующим образом:

Вначале появился сам термин «видеоускоритель». Вопреки легендам это произошло еще тогда, когда в нашей стране в ходу были такие карты как Trident TVGA8900.

Видеоускорение было, очевидно, по сравнению с ними.

Несколько лет спустя во всех околокомпьютерных СМИ внезапно и дружно начался пиар 3D.

Не помню уже — сначала были 3D игры, а потом 3D-ускорители, или же наоборот.

У меня все началось с STAR WARS: Shadows of the Empire (1996). Запустив игру, я понял, что играть в нее невозможно -и это был первый случай в моей практике. Помню, что про «железо» я уже был наслышан.

Через день я поделился впечатлениями с сотрудниками одной крутой ИТ-компании, на что получил заверения, что такого быть не может и на их очень дорогой проф. карте все должно быть тип-топ. Я просто отдал им диск.

Диск мне вернули, с извинениями — результат у них был аналогичный.

Ну и пошло-поехало…

Glade… в те времена десятков вариантов одного и того же, это было примерно как выбор между HD DVD и BD.

В том смысле, что особо не напрягало.

какие игры 1997го года там вообще можно будет запустить?

До появления 3D-ускорителей особых проблем с играми не было — при достаточном количестве ОЗУ тот же C&C запускался даже на 386. На быстрых 4 (DX4) шло вообще все.

Но 1997 — это уже конец эпохи первых пней.

А 486 и тогда уже были рудиментом прошедшей эпохи )

Не помню уже — сначала были 3D игры, а потом 3D-ускорители, или же наоборот.Ну дык проверить же можно. Wolfenstein 3D — 1992й, выход Playstation — 1994й, основание nVidia — 1993й, 3dfx — 1994й… Так что вначале были игры, конечно, но не сильно… и куда занести такие вещи, как Star Fox? Это, как бы, игра, но там в картридже дополнительный чип!

Да, но в 1992м году пней ещё не было, а в 1997м — это уже «конец эпохи». А сегодня вполне себе современные игры ходят, как я уже сказал, на ноутах (sic!) 5-летней давности без больших проблем. Нет, конечно, бывает и Forza 3 сделанная изрядными рукожопами и имеющая чудовищные требования к ресурсам, но так «сдуру можно и х@й сломать». Массового перелома, заставлявшего всё бросать и аргрейдится, похожего на выход Windows 3.0 или появления 3D игр… пожалуй в XXI веке на платформе PC я такого и не припомню… новые фишки появляются плавно, а «незаменимыми» становятся лет через 5-7-10…какие игры 1997го года там вообще можно будет запустить?До появления 3D-ускорителей особых проблем с играми не было — при достаточном количестве ОЗУ тот же C&C запускался даже на 386. На быстрых 4 (DX4) шло вообще все.

Но 1997 — это уже конец эпохи первых пней.

А 486 и тогда уже были рудиментом прошедшей эпохи )

Да, но в 1992м году пней ещё не было, а в 1997м — это уже «конец эпохи»

Тогда все было быстро.

Довольно много народу вообще перескочило через этап 486 процессоров, делая апгрейд с 386 сразу на Пентиум 100.

У меня плата с 486 была, но всего неделю-полторы, вернул и, доплатив, взял систему на первом пне.

Этому способствовало то, что «желтые» платы для 386 к нам стали попадать тогда, когда китайцы их научились делать более-менее качественно.

А вот с «желтыми» платами для 486 было много проблем, включая и фальшивые модули кэш-памяти на платах.

на ноутах (sic!) 5-летней давности без больших проблем

Один из моих ноутов — МБП 2011 г.

Там нормально идет второй старкрафт.

Массового перелома, заставлявшего всё бросать и аргрейдится

Достаточно простого веба.

Не знаю, что там твориться — но вполне нормальные в 2015 г. по скорости работы системы Celeron Quad-Core J1900 — сейчас уже откровенно тормозят. Несмотря на 8 ГБ ОЗУ и SSD.

Просто при работе в браузере. Никаких игр в принципе.

а «незаменимыми» становятся лет через 5-7-10…

Облачные технологии стали незаменимыми очень быстро.

Ну дык проверить же можно. Wolfenstein 3D — 1992й,

Это совсем не тот 3D )

«Тот» начался конкретно во времена Вуду.

Wolfenstein 3D, насколько я помню, не шел на EGA видеокартах, так что апгрейд все равно был нужен.

Не знаю, что там твориться — но вполне нормальные в 2015 г. по скорости работы системы Celeron Quad-Core J1900 — сейчас уже откровенно тормозят. Несмотря на 8 ГБ ОЗУ и SSDНе знаю что твоится в вебе у вас, но у меня есть знакомые которые используют компьютеры на Атомах для этого.

Просто если сайт тормозит (как Google Inbox) — они его закрывают и не используют.

Облачные технологии стали незаменимыми очень быстро.Облачные технологии не требовали ничего менять на PC! Но при этом мои знакомые прекрасно пользовались вацапчиком на своей E63 восьмилетней давности ещё год назад.

Пользовались бы и сегодня, если бы сервера не отключили.

Wolfenstein 3D, насколько я помню, не шел на EGA видеокартах, так что апгрейд все равно был нужен.Да — но на весьма старую технологию, не на что-то вышедшее «вот-вот прямо сейчас»! IBM 8530 пятилетней давности (на момент выхода Wolfenstein 3D) прекрасно тянула его.

Не знаю что твоится в вебе у вас, но у меня есть знакомые которые используют компьютеры на Атомах для этого.

У меня на хозяйстве есть MSI IM-945GSE с распаянным на нем N270 (и SSD) на 7 — и я и без знакомых вижу, насколько на его 2 Гб памяти все тормозит.

Хотя, да — сайты действительно открываются, факт )

Облачные технологии не требовали ничего менять на PC!

Пришлось списать кучу P5GD1-HVM с Celeron 326 из-за того, что найти для них необходимое количество (и приемлемой цены) модулей DDR для апгрейда памяти просто не удалось. А на 256...512 Мб даже под ХР с облаками через веб-интерфейс можно работать только в режиме слайд-шоу.

пользовались вацапчиком на своей E63 восьмилетней давности

Celeron Quad-Core J1900 и Core 2 Duo E6600 примерно равны по производительности

IBM 8530 пятилетней давности (на момент выхода Wolfenstein 3D) прекрасно тянула его

У меня Wolfenstein 3D прекрасно шел на 386-25 с MFM диском Seagate ST-225 на 20 Мб.

Только карту пришлось поменять, на тот самый Trident TVGA8900 VGA ISA.

Пришлось списать кучу P5GD1-HVM с Celeron 326 из-за того, что найти для них необходимое количество (и приемлемой цены) модулей DDR для апгрейда памяти просто не удалось. А на 256...512 Мб даже под ХР с облаками через веб-интерфейс можно работать только в режиме слайд-шоу.А в каком году это, я извиняюсь, произошло? Всё-таки мы тут говорим о PC, которым не год-два от роду, а всёж-таки сильно больше 10 лет.

У меня Wolfenstein 3D прекрасно шел на 386-25 с MFM диском Seagate ST-225 на 20 Мб.Вот тут чувак демонстриует на 286й. А модель 1987го года не шибко медленнее… и VGA уже умеет… а вот Windows for Workgroups — таки нет…

Только карту пришлось поменять, на тот самый Trident TVGA8900 VGA ISA.

А в каком году это, я извиняюсь, произошло?

В этом. Им на тот момент было 13 лет от роду.

Вот тут чувак демонстриует на 286й. А модель 1987го года не шибко медленнее… и VGA уже умеет…

Seagate ST-225 — это девайс 1984 года выпуска, 386-25 — 1988 года.

Ну так это только подтверждает тезис о замедлении эволюции. 13 лет назад от 1995го года — это, я извиняюсь, оригинал, даже XT — это 12 лет… а чтобы получить такой же «чутный ыкспырынс» с Windows 95 в момент её выхода, как с вашими Celeron'ами (всё вроде как типа можно-таки запустить, только работа будет пытку напоминать) — нужна машинка минимум восьмилетней давности, причём не какая-нибудь пишущая машинка, как у вас, а самая топовая из всех топовых моделей за $8000 примерно. А хоть о каком-то комфорте можно было говорить только с системой 5-летней давности… и тоже: топ, не пишмашинка…А в каком году это, я извиняюсь, произошло?В этом. Им на тот момент было 13 лет от роду.

для меня в 94м вроде, отлично шел Дум на 386-33. Я в него с удовольствием играл. А сейчас проверил — 10 фпс примерно.

Квейк первый я играл на Пентиум-90 и тоже таки прошел. Тоже ФПС по современным меркам ужасный. Но тогда казалось очень и очень играбельно.

а вот если бы сфотографировать системник на месте между водительским и передним пассажирским сиденьями вашего автомобиля — то можно было бы даже получить радостный бодрящий пятничный ололо! 8))))

даже на 386SX-16 работает Windows 95 (да, жутко медленно, да, установка занимает более 9 часов, но — работает)Что-то мне кажется — там основная проблема в нехватке оперативной памяти. Частично это компенсируется быстрым диском.

Для ускорения установки — дистрибутив записать на один диск, а саму систему ставить на другой диск. И обязательно — с кэшем диска типа SmartDrive.

Если же хочется пошустрее, то есть Windows for Workgroups 3.11, на которую, после установки Win32s можно накатить родной же стек TCP/IP.Насколько я помню — Win32s для TCP/IP не требовался.

И, хотя она и не сможет авторизоваться на современном файл-сервереА разве нельзя сделать настройки файлового сервера с приёмом нешифрованных паролей?

Кстати, на FreeBSD была (сейчас не знаю, есть ли) возможность всунуть в ядро поддержку IPX и запустить в виде демона mars-nwe — и пользоваться клиентом для Novell NetWare.

286 процессор — 16-разрядный, и Windows for Workgroups 3.11 для него недоступна, так как Стандартный режим, позволявший ее предшественнице 3.1 запускаться на 16-битных процессорах, из 3.11 выпилили.Это Вы точно уверены?

Итак, существовало 3 больших стандарта:ODI и NDIS — предназначены для совокупления нескольких сетевых карт и нескольких прротоколов (например, TCP/IP и IPX).

- ODI. Эту модель драйверов использовала Novell для связи со своими Netware-серверами. Нетвари у меня нет, так что она не подойдет.

- NDIS. Это модель Майкрософта, для их LAN Manager и Windows. По идее, то что надо.

- Пакетный драйвер, который используют многие ДОС-приложения.

А пакетный драйвер — это прямая связка драйвера сетевой карты с протоколом. Сильно экономит ресурсы (память и процессорное время).

После непродолжительных поисков в .INI файлах, я нашел строки, указывающие на значение прерывания и адреса ввода-вывода сетевой платы.Если бы было так — то программа, скорее всего, вообще не видела бы сетевой карты — и ругалась бы на её отсутствие.

Как правило, диапазон портов и номер прерывания — ставится на сетевой карте. И надо смотреть, чтобы не было конфликтов с другими устройствами (это Выше говорили).

Ладно, думалось мне, это все из-за того, что она стучится в домен Windows NT и не видит его.Когда создавали те сетевые программы — доменов ещё не было. К тому же — ping домена точно не требует.

Правда, поиграть в игрушки с сетевого диска не получится: без EMM386 весь софт LAN Managera грузится в нижние 640КБ286-й процессор совершенно точно позволяет использовать HiMem (диапазон с 0x100000 по 0x10FFFF). А возможно — ещё и UMB (Upper Memory Block: диапазон с 0xC0000 по 0xEFFFF); в CMOS Setup надо смотреть опцию «Shadow BIOS and VideoBIOS» — она может сильно мешать.

В UMB точно можно разместить Expanded память — это память на особой плате; её даже программы могут использовать. А та память, которая за пределами Convettional (первые 640 KB) — называется «Extended»; возможно, её тоже можно в UMB.

Кажется, я Вас хорошо загрузил словами для гугления.

Насколько я помню — Win32s для TCP/IP не требовался.Win32s не требовался, но требовался «386 Enhanced Mode», который, как несложно догадаться по названию, требовал-таки 386го…

Возможно где-то «в душе» он и остался, но в любом случае networking stack был рассчитан только на «386 Enhanced Mode».286 процессор — 16-разрядный, и Windows for Workgroups 3.11 для него недоступна, так как Стандартный режим, позволявший ее предшественнице 3.1 запускаться на 16-битных процессорах, из 3.11 выпилили.

Это Вы точно уверены?

Кажется, я Вас хорошо загрузил словами для гугления.У меня есть ощущение, что автор статьи знает эти слова не хуже вас. Проблема с UMB и 286м — в том, что для того, чтобы они работали нужна EMS плата, причём с поддержкой какой-то высокой версии EMS (4.0, если не ошибаюсь).

Если вы работаете с эмулятором — то проблем нет, крыжик в настройках поставил и вперёд. А вот с реальным железом — всё куда менее просто. Правда некоторые платы умели и без EMS поддерживать UMB, но не думаю, что это было на самых дешёвых изделях типа того, что у автора статьи…

Кажется, я Вас хорошо загрузил словами для гугления.

Ах, какие слова, какие ностальгические воспоминания! Спасибо )

Что-то мне кажется — там основная проблема в нехватке оперативной памяти. Частично это компенсируется быстрым диском.

На 386SX это ничем не компенсировать. Он просто очень медленный.

Насколько я помню — Win32s для TCP/IP не требовался.

Да, Вы правы, был TCP/IP для 16и битных систем. В итоге я его даже нашел, но это не помогло, увы.

Это Вы точно уверены?

Абсолютно.

ODI и NDIS — предназначены для совокупления нескольких сетевых карт и нескольких прротоколов (например, TCP/IP и IPX).

А пакетный драйвер — это прямая связка драйвера сетевой карты с протоколом. Сильно экономит ресурсы (память и процессорное время).

Возможно. Но по факту, LAN Manager работает только с NDIS и игнорирует начисто пакетный драйвер. А mTCP работает только с пакетным, и не видит NDIS.

Если бы было так — то программа, скорее всего, вообще не видела бы сетевой карты — и ругалась бы на её отсутствие.

Как правило, диапазон портов и номер прерывания — ставится на сетевой карте. И надо смотреть, чтобы не было конфликтов с другими устройствами (это Выше говорили).

само собой, первое, что я проверил — свободны ли ресурсы. Все было свободно, и новая карта заработала точно с такими же настройками. Старая карта сама по себе может и работать, но, например, может сгореть PHY. Тогда она просто станет зомби.

Когда создавали те сетевые программы — доменов ещё не было. К тому же — ping домена точно не требует.

Домены были в TCP/IP изначально, но дело не в этом. LAN Manager работает в доменной системе Windows NT. И если вы посмотрите на скриншот окна логина, там это явно видно.

286-й процессор совершенно точно позволяет использовать HiMem (диапазон с 0x100000 по 0x10FFFF). А возможно — ещё и UMB (Upper Memory Block: диапазон с 0xC0000 по 0xEFFFF); в CMOS Setup надо смотреть опцию «Shadow BIOS and VideoBIOS» — она может сильно мешать.

речь шла про EMM386, без которого LAN Manager грузится в нижнюю память. HIMEM конечно работает на 286. Все тени биоса выключены.

Extended — это за пределами 1го МБ, даже больше, за пределами 1088КБ, так как баг с линией A20 позволял адресовать 64КБ после 1го МБ в реальном режиме на 286 процессоре и выше. Expanded же можно эмулировать из Extended на 386 (EMM386 это может делать, например), но это не про 286й, конечно.

LAN Manager работает в доменной системе Windows NTКакая Windows NT в мирное време? NT позже появилась. А вот Microsoft OS/2 LAN Manager — это совсем другое дело.

Expanded же можно эмулировать из Extended на 386 (EMM386 это может делать, например), но это не про 286й, конечно.Expanded, вообще-то, изначально физической такой, железной (ок, ок, текстолитовой), платой была. И да, этого было достаточно для UMB. Только где ж её нонче купить.

Какая Windows NT в мирное време? NT позже появилась. А вот Microsoft OS/2 LAN Manager — это совсем другое дело.

Был в корне неправ, признаю!

Но домены были в то время (иначе, откуда бы LAN Manager про них знал?)

Expanded, вообще-то, изначально физической такой, железной (ок, ок, текстолитовой), платой была. И да, этого было достаточно для UMB. Только где ж её нонче купить.

Но согласитесь, одно другому не мешает…

Expanded, вообще-то, изначально физической такой, железной (ок, ок, текстолитовой), платой была. И да, этого было достаточно для UMB. Только где ж её нонче купить.

Я кстати подумал, ее не должно быть сложно сейчас спаять. Там же все 20 линий адреса в ISA слоте есть, если использовать SRAM, то можно вообще просто через буфер на шину, нет?

Как раз Expanded в UMB

На шине есть кроме того

SMEMR

System Memory Read Command line. Indicates a memory read in the lower 1 MB area. This System Memory Read is an active-low signal which instructs memory devices to drive data onto the data bus SD0-SD15. This signal is active only when the memory address is within the lowest 1MB of memory address space.

Это если делать карту памяти для адресов выше 1 МБ, тогда вообще без настроек можно, лишь бы на плате не было больше 1 МБ уже.

Ну и остается только 4 сигнала, насколько я вижу:

MEMCS16

The active-low Memory Chip Select 16 indicates that the current data transfer is a 1 wait state, 16 bit data memory cycle.

MEMR

The Memory Read is an active-low signal which instructs memory devices to drive data onto the data bus SD0-SD15. This signal is active on all memory read cycles.

MEMW

The Memory Write is an active-low signal which instructs memory devices to store data present on the data bus SD0-SD15. This signal is active on all memory write cycles.

NOWS

No Wait State. Used to shorten the number of wait states generated by the default ready timer. This causes the bus cycle to end more quickly, since wait states will not be inserted. Most systems will ignore NOWS if CHRDY is active (low). However, this may cause problems with some bus controllers, and both signals should not be active simultaneously.

Возможно. Но по факту, LAN Manager работает только с NDIS и игнорирует начисто пакетный драйвер. А mTCP работает только с пакетным, и не видит NDIS.Из моего личного опыта:

Работали с программами KA9Q (ftp/telnet клиент, что-то ещё) и UUPC (электронная почта). Они отлично работали с пакетным драйвером и с ODI (менеджер для ODI назывался lsl.com). При замене драйвера — ничего менять не требовалось.

Переход с пакетным драйвера на ODI произошёл из-за необходимости сочетать TCP/IP и IPX (одноранговая сеть NetWare Lite).

Ещё позже мне требовалось сочетать NetWare Lite и Windows — для этого я скрестил ODI с NDIS, они отлично сочетаются. А Windows использовала DOS-драйверы; вроде, это работало и с W'3.11, и с W'95.

По идее — со стороны программ что пакетный драйвер, что ODI, что NDIS — должны выглядеть одинаково, подмена д.б. гладкой.

Домены были в TCP/IP изначальноFacepalm: Вы путаете DNS и Windows Domain…

А TCP/IP вообще старше, чем MS-сеть.

Но домены были в то время (иначе, откуда бы LAN Manager про них знал?)В поздних версиях LAN Manager — добавили ВОЗМОЖНОСТЬ работы с MS-доменом. Но это никак не могло быть обязательным, ибо нормой была одноранговая сеть.

Extended — это за пределами 1го МБ, даже больше, за пределами 1088КБВы путаете физическую память и адресное пространство.

Термины «Conventional», «UMB», «HiMem» — относятся к адресному пространству.

Термины «Extended», «Expanded» — относятся к физическому устройству памяти.

баг с линией A20 позволял адресовать 64КБ после 1го МБ в реальном режиме на 286 процессоре и вышеПочему баг? Всё правильно, так и должно работать. Кстати, эта фича — отключаемя.

Expanded же можно эмулировать из Extended на 386 (EMM386 это может делать, например), но это не про 286й, конечно.А это, я так понимаю, на 286-м зависит от чипсета. На 386 — это делал процессор.

Обычно если есть запай 512 или 640, то как минимум есть пустые кроватки, что бы добить до 1 мегабайта. Там уже тогда будет работать himem. 4 мегабайта в dos в общем и целом вы не утилизируете без os/2 или win3.x У меня мат плата с 16 мегабайтами + надо помнить, что тогда были популярны карты расширения памяти.

«It wouldn't do any good to load DOS=HIGH,UMB on a 5170 since the 80286 doesn't have memory management like a 386 does. A 286 can normally just use high memory, unless you have a special chipset (like NEAT) that allows you to use UMBs. „

www.vcfed.org/forum/showthread.php?13475-Ibm-5170-hma/page2

Upper Memory Area — 384kb

разделена на три области по 128kb

A0000h-BFFFFh — Video RAM

C0000h-DFFFFh — Adapter ROM, Adapter RAM (обычно занято 96kb)

слд область 128 kb делится еще на две части

E0000h-EFFFFh — System BIOS — 64kb

F0000h-FFFFFh — System BIOS — 64kb

system bios может занимать от 32kb до 128kb и чаще первый диопазон свободен.

Вся свободная память, формирует UMB. emm386 как раз и дает возможность его использовать.

High Memory Areay_Area — HMA

10000016 — 10FFEF — 64kb, минус 16kb. Доступно в итоге 48kb.

Область между 1024 и 1088 Кб, идет сразу после UMA.

Доступна с 80286 и выше машин с памятью больше 1024kb.

DOS умеет с ней работать с 5 версии и доступна для программ работающим в реальном режиме.

сам себя с форума процецитирую.

и да это работало на всех 80286 мат платах которые были, включая древние.

Поэтому да UMB, удел 80386 или

Для доступа к UMB на 80286 машине нужен чипсет и bios который даст доступ к ней..

Использовать драйвер TLB или UMB для доступа. Главное, что бы он поддерживал чипсет 80286 машины.

Мне не повезло и я пролетаю. Возможно, раньше шел в комплекте драйвер позволяющий это делать.

Универсального средство для 80286 машин нет, так как каждый чипсет использовал область UMA по разному

www.old-games.ru/forum/threads/faq-v-pomosch-stroitelju-retrokompjutera.13911/page-171

Я вчера гуглил на эту тему, потом немного обдумал. В *86 компьютерах была серьёзная проблема распределения адресного пространства: изначально оно строилось под 8086с его одним мегабайтом адресации, и его разделили на Conventional RAM (640 KB) и UMB (384 KB). В UMB сложилась традиция — нижняя часть (которая рядом с RAM) отдавалась под VideoRAM и VideoBIOS; верхняя часть — под System BIOS (это заложено в процессоре, который после включения делает JMP FFFF:0000); середина — под разные дополнительные ROM (например, ROM Basic), Expanded RAM и всё такое прочее.

Эта система отлично работала, пока экономические возможности людей по покупке памяти и прочих железок не превысили заложенные в систему лимиты. По хорошему — закон Мура тогда уже был примерно известен, так что можно было заранее разрабатывать новую архитектуру — с новым процессором. Но в IBM на это забили болт, а все остальные разработчики держались за совместимость. И дальше — началось нагромождение заплаток, каждая из которых сама включалась в список совместимости.

А дело было в том, что для каждого решения не делали какого-то нормального интерфейса, а давали программам API/ABI прямого обращения. И серьёзные изменения эту совместимость ломали — а производители никак е могли решиться на рефакторинг.

Возвращаясь к теме: когда памяти стало более 640 KB — встал вопрос о том, как её мапировать. Использовать память линейно — ну так она залезает на место UMB, причём не какого-то, а прежде всего Video (см.выше). А количество программ, которые лезут в видеопамять напрямую — очень велико, ибо API у VideoBIOS'а — предельно тупое, особенно в части графики. И тут появились разные варианты: