Чемпион мира Гарри Каспаров победил компьютер IBM Deep Blue в 1996 году, но потерпел поражение в 1997 году, проиграв со счётом 4:2.

Пользователь

Основная цель второй части — это детально исследовать феномен массового рисования (выдумывания) результатов голосования на конкретных примерах.

Как и в первой части, все вычисления, визуализации и парсинг данных приведены в Google Colab, который доступен по этой ссылке Google Colab.

Приходя в продукт, который развивается больше десятка лет, совершенно не удивительно встретить в нем устаревшие технологии. Но что если через полгода вы должны держать нагрузку в 10 раз выше, а цена падений увеличится в сотни раз? В этом случае вам необходим крутой Highload Engineer. Но за неимением горничной такового, решать проблему доверили мне. В первой части статьи я расскажу, как мы переезжали с Redis на Redis-cluster, а во второй части дам советы, как начать пользоваться кластером и на что обратить внимание при эксплуатации.

Задача. Есть калькулятор, но нет под рукой статистических таблиц. Например, нужны таблицы критических точек распределения Стьюдента для вычисления доверительного интервала. Взять компьютер с Excel? Не спортивно.

Большая точность не нужна, можно воспользоваться приближенными формулами. Идея приведённых ниже формул состоит в том, что преобразованием аргумента все распределения можно так или иначе свести к нормальному. Аппроксимации должны обеспечивать как вычисление кумулятивной функции распределения, так и расчет обратной к ней функции.

Люцерн на фото Олега Ненашева

Один из главных вопросов, связанных с эмиграцией — языковой. Как будешь чувствовать себя в другой языковой среде? Каково переезжать в страну, языка которой вообще не знаешь? Когда с окружающими не поговорить по-русски, возникнет ли ощущение, что остался «без подпитки живой настоящей речи»?

А в случае с IT-эмиграцией всё ещё хитрее. Российский разработчик, даже никуда не уезжая, постоянно имеет дело с английским. В эмиграции он может столкнуться с другим языком, но и английский никуда не денется. И при этом, поскольку большая часть жизни проходит в онлайне, можно не бросать русский (например, писать на Хабр или записывать подкаст). Получается жонглирование тремя языками.

Как тогда выглядит жизнь IT-эмигранта с языковой точки зрения? И как в этой жизни присутствует русскоговорящее IT-сообщество? Я расспросил шестерых человек, уехавших в самые разные страны, от Норвегии до Австралии. Троих знаю по их докладам на конференциях, которые организуем мы в JUG Ru Group, а другие трое — авторы популярных хабрапостов из хаба «IT-эмиграция».

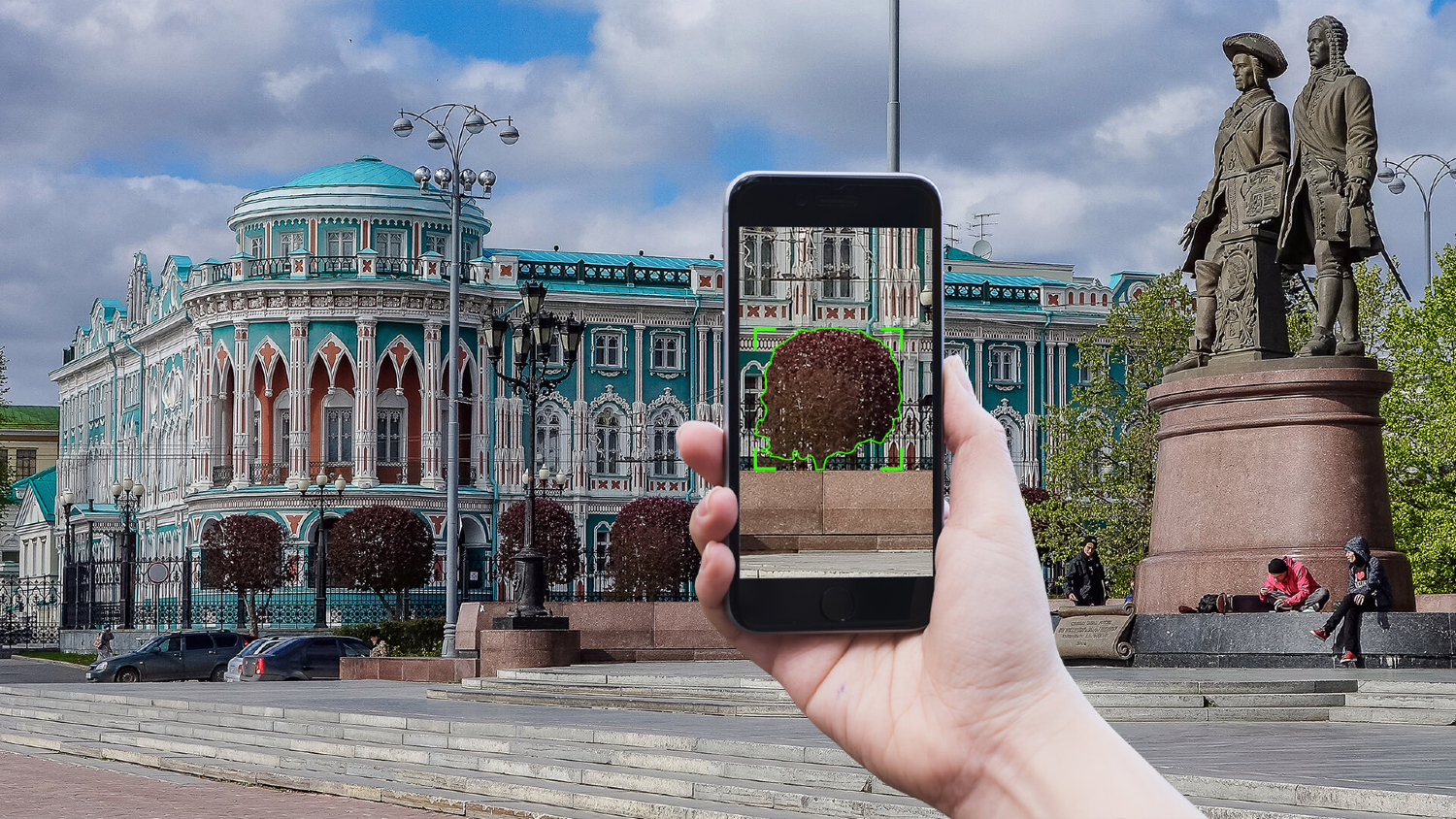

Привет, Хабр! Мы сотрудники екатеринбургского офиса NAUMEN. Делимся интересным проектом – интерактивной картой деревьев на основе нейросетевых алгоритмов. В ее создании также участвуют студенты УрФУ и волонтеры нашего города.

Многие современные мегаполисы сталкиваются с проблемой недостатка зеленых насаждений, и Екатеринбург не исключение. Точечная застройка центральных районов и, как следствие, незаконные вырубки, сокращение парковых массивов не помогают улучшить ситуацию. Думаем, эта проблема знакома жителям многих российских городов. Одно из решений – создать регулярно обновляемую интерактивную карту деревьев, доступную всем. С ее помощью можно будет узнавать, сколько деревьев уже растет в городе, сколько их должно быть и в каких районах необходимы дополнительные посадки.

Проводить опись зеленых насаждений вручную – долго и неэффективно. На помощь приходят современные технологии: аэрофотосъемка, изображения Street View, съемка LiDAR-систем и дронов. Среди многообразия источников данных для получения информации об объектах городской среды наиболее доступными и относительно дешевыми являются панорамные фотографии со Street View. С их помощью можно обучить нейросеть распознавать на снимках деревья, определять их геолокацию и наносить их на карту города. Как проходил этот процесс и каких результатов удалось добиться – читайте в статье.

К нам в рекламную группу Dentsu Aegis Network часто приходят компании-рекламодатели с запросом изучить и проанализировать их целевую аудиторию. И сделать это необходимо быстро и точно. Предположим, у нас есть клиент из автопрома, который хочет найти владельцев авто, а потом узнать их интересы, пол, возраст – в общем, «раскрасить» аудиторию. Логично было бы сделать социологическое исследование, но это займет несколько недель. А если у клиента очень дорогие авто стоимостью выше 2,5 млн рублей? Много ли таких владельцев наберется для исследования? А для фокус-группы?

Хорошим способом найти нужного человека остается социальная сеть. Это место, где пользователь оставляет о себе много полезной информации, а если даже информации нет, то можно попробовать собрать её с помощью “черной” магии. Да, все верно, тут на помощь приходит data science.