Миллиарды и миллиарды: что сегодня известно о блуждающих планетах

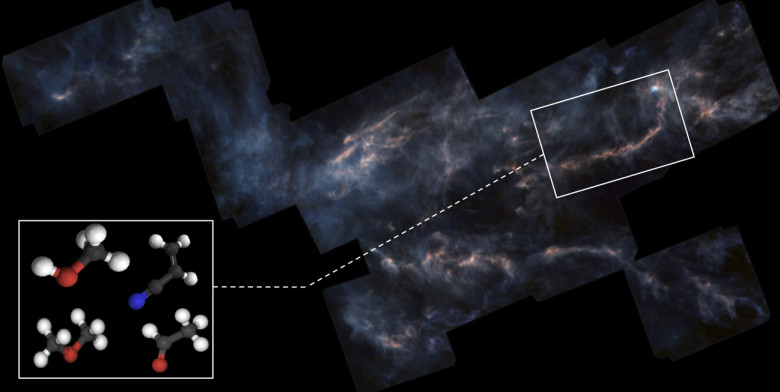

В октябре прошлого года я публиковал в этом блоге статью «Астероид – не роскошь, а средство передвижения», в которой рассматривал потенциальные возможности переоборудовать небольшой астероид в звездолёт или даже в поколенческий корабль. Среди многочисленных отзывов, которые я получил на эту публикацию (одних только комментариев на Хабре набралось 212) были и вопросы о том, как я отношусь к идее о межзвёздных путешествиях на странствующих планетах или, как их называют в англоязычных источниках, «rogue planets». Странствующие миры – один из многих сюрпризов, которые преподносит нам изучение экзопланет. Одна из первых статей о существовании блуждающих планет и о том, что они потенциально могут быть резерватами жизни в межзвёздном пространстве принадлежит Дэвиду Дж. Стивенсону. Эта статья была опубликована в журнале «Nature» в 1999 году. После 2011 года с чисто статистической точки зрения не остаётся сомнений, что в нашей Галактике может существовать до 200 миллиардов блуждающих планетоподобных тел. В начале XXI века такие тела начали открывать методом микролинзирования; на Хабре об этом не так давно писал уважаемый @SLY_G. Ниже рассмотрим, что могут представлять собой блуждающие планеты, что о них известно наверняка, а что остаётся в статусе гипотез.

UPD: по-видимому, астрологи в Эрафии объявили неделю блуждающих планет. Всего три дня назад научно-популярное сообщество "Биореактор" @InBioReactorопубликовало в своём сообществе в сети "VK" статью "Космические бомжи" (автор - Никита Игнатенко), также посвящённую этому экзотическому классу небесных тел.