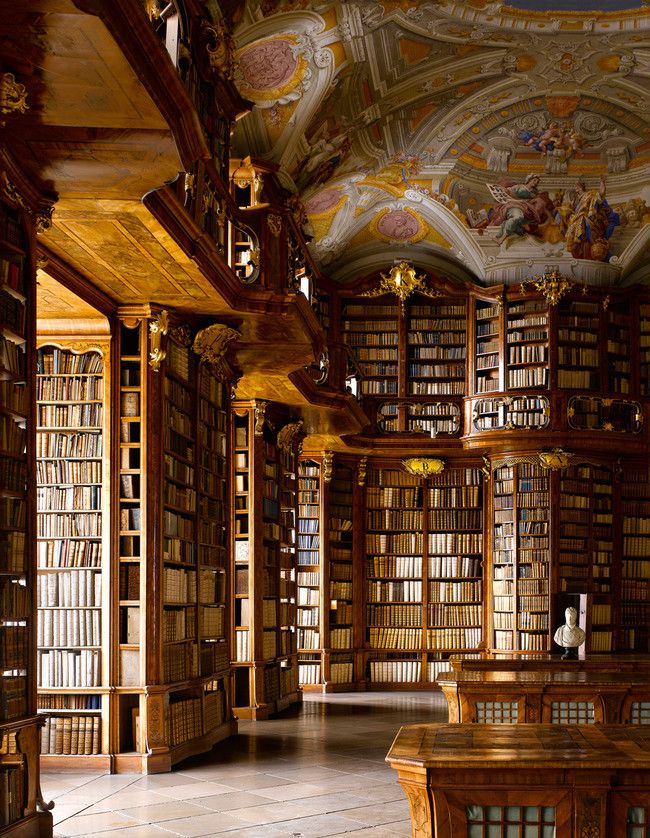

Давным‑давно, ещё, когда я жил в Минске, одним из моих старших друзей был удивительный инженер Павел Горбунов, интеллектуал, романтик и автор множества афористичных мыслей, из которых мне наиболее запомнилась «Кто пребывает в нирване, часто ходит в рванине». Он работал в машиностроительном КБ и также говорил, что «у меня большинство друзей — программисты, а я люблю, что плоды моей работы можно пощупать руками». Сейчас, приближаясь к тому возрасту Горбунова, я также хочу рассказать о той части моей работы, которую можно потрогать руками — то есть, о книгах.

В редакции Хабра я работаю с конца 2020 года, а с февраля 2021 вернулся к издательской деятельности и с большим удовольствием тружусь в издательстве «БХВ» из Санкт‑Петербурга. Такое название сохранилось с середины 90-х, когда компания была совместным российско‑немецким предприятием и называлась на латинице «BHV», что по‑немецки расшифровывается как «BuchHandel und Verlag» — «Книготорговля и издательство». Естественно, в начале 2021 года я воспринял новообретённую аудиторию Хабра как потенциальный пул авторов. Внимательно смотрел профили моих читателей, ко многим обращался в личку, если видел в их (хабро)блогах или на гитхабе потенциальную основу для технической книги. Теперь, поскольку этот поиск принёс ощутимые плоды, я хотел бы рассказать о наиболее интересных переводных и авторских книгах, которые мне удалось выпустить за прошлый год и начало текущего года — а также поблагодарить тех, кто решился со мной работать и, надеюсь, не разочаровался в этом.

UPDATE: нам важно ваше мнение, поэтому

Промокод ФИДБЭК на все книги издательства будет действовать с 00:00 10.03.2023 по 00:00 01.04.2023.