Половое созревание начинается все раньше. Почему — никто не знает

Сегодня у некоторых девочек молочные железы начинают увеличиваться уже в 6-7 лет. Исследователи выясняют, какую роль в этом могут играть ожирение, химикаты и стресс.

Переводчик, PM, автор, просветитель-любитель

Сегодня у некоторых девочек молочные железы начинают увеличиваться уже в 6-7 лет. Исследователи выясняют, какую роль в этом могут играть ожирение, химикаты и стресс.

Недавно задумался о том, как прямо на наших глазах меняются представления о телекоммуникации, и уже практически ушел в историю «телефон на тумбочке в прихожей» (в последний раз видел такой телефон в свежеарендованной квартире весной текущего года). Так, я нашел в Интернете удивительно логичное объяснение кнопочного телефона, сформулированное пользователем ребенку: «Это как домофон, только набираешь не номер квартиры, а номер мобильного» (не могу найти первоисточник). В то же время, Чарльз Петцольд в книге «Код» упоминает о том, что английское слово «relay» (от которого происходит русское «реле») до эпохи телеграфа означало «перекладная» — то есть, свежая лошадь для гонца из таких курьерских служб как «Пони-Экспресс».

Поэтому я проверил, а с каким явлением в 80-е годы XIX века ассоциировали телефон Белла и Эдисона – и с удивлением обнаружил, что ближайшим ее аналогом считалась связь через язык барабанов. Именно с главы «Говорящие барабаны» начинается знаменитая книга Джеймса Глика «Информация. Теория. Поток», и ниже я постараюсь обрисовать язык барабанов как средство связи. Тем интереснее, что до сих пор существуют системы барабанных кодов, которые передают как музыку, так и язык.

Сегодня начну с воспоминаний. Один из моих первых научно-популярных переводов в «хаброформате» вышел в начале 2014 года на сайте dev.by (сейчас https://devby.io/); назывался он «Марсокод, или как создавалось ПО для марсохода Curiosity». Суть этого интереснейшего текста заключается в том, какой неимоверный уровень надежности, долговечности, автономности и интеграции харда и софта должен достигаться при программировании космических аппаратов. Примерно год спустя я получил в работу книгу «Pale Blue Dot» Карла Сагана, вышедшую в издательстве «Альпина Нон-Фикшн» под названием «Голубая точка. Космическое будущее человечества». Эту книгу я до сих пор считаю шедевром моей переводческой работы, хотя, в литредактуре «Альпины» она выглядит существенно лучше, чем в моем черновике. Книга названа так по знаменитой фотографии, сделанной с борта «Вояджера-1» 14 февраля 1990 года, когда этот аппарат находился в районе Сатурна.

В своей книге Саган уделяет «Вояджерам» больше внимания, чем каким-либо иным космическим аппаратам, посвящая им целую главу и несколько отступлений, в том числе, весьма лирических. Но вообще в этом рассказе (глава 8, «Триумф Вояджеров») подчеркивается все та же инженерная прозорливость и смекалка, которыми гордятся авторы ПО к «Curiosity». В последнее время интерес к «Вояджерам» вновь возрос, поскольку в телеметрии «Вояджера-1» стали возникать аномалии, а сами зонды, разменявшие 45-летний юбилей, близки к отключению.

В моем блоге я неоднократно обращался к темам бионики – вот пара примеров. Бионика – это инженерная дисциплина, изучающая возможности заимствования технологических решений из живой природы. Как правило, бионика сводится к экзотическим проектам, годами пребывающим на стадии «proof-of-concept», но тем временем готовящим почву для локального технологического прорыва. Например, именно бионические разработки привели к созданию кевлара. Тем не менее, простое заимствование идей у природы порой заводит технологию в тупик на долгие годы – пока не удастся выйти из плоскости и абстрагироваться от неоптимального решения, полученного в ходе эволюции методом проб и ошибок. Но при этом бывает и так, что ниша для давнего полуигрушечного изобретения все-таки находится. Одним из таких изобретений является орнитоптер – летательный аппарат с машущими крыльями, а также близкий к нему мускулолет. Именно по принципу орнитоптера должен был действовать один из первых авиа-прототипов, изображенных на эскизах Леонардо да Винчи и на заглавной картинке к этой статье.

Не так давно я обнаружил на Хабре интереснейшие публикации пользователя @ayasmarsa с ответами и вопросами на тему орнитоптера, датированные 2017 годом. Предположу, что тему стоит освежить и хочу рассмотреть, в каких нишах орнитоптер может быть полезен уже сейчас.

Кустарная адаптация серьезной военной физики под бытовые нужды на редкость гротескно проявляется в гик-субкультуре инженеров-механиков, пытающихся сымитировать стелс-технологии «в гараже» с целью «спрятать» автомобиль от полицейских радаров. В книге «Большое космическое путешествие» (с. 65-66 в русском переводе) Нил Деграсс Тайсон объясняет суть доплеровского эффекта именно на таком примере, который оценят особо одиозные автолюбители. Полицейский радар есть микроволновая пушка плюс радиодетектор и работает в электромагнитном спектре. Сотрудники ДПС считывают отраженный сигнал радара, и на этот сигнал можно активно влиять, искусственно занижая значение скорости, либо рассеивая или экранируя волну.

В конце мая я затрагивал на Хабре тему полной автоматизации производств – концепцию, именуемую в англоязычных источниках «lights-off manufacturing». Подробно ознакомившись с критикой, за которую особенно поблагодарю уважаемых @dizatorr и @cepera_ang, хочу в перспективе вернуться к ней в контексте 3D-печати и лемовского роя микромашин из «Непобедимого». Тем временем Google, Microsoft и другие компании изыскивают возможности развернуть автономные датацентры (далее – ЦОД, «центры обработки данных») на околоземной орбите и на Луне. Ниже мы рассмотрим экологическую и экономическую подоплеку таких проектов и подумаем, каковы перспективы охарактеризовать Луну или Марс псевдошекспировским «Весь мир бэкап, и люди в нём вахтёры».

В современной информатике, точнее – в области машинного обучения и нейронных сетей – нашла оригинальное применение концепция платоновских идеальных сущностей. Платонические корни распознавания образов и, соответственно, роль платонизма в работе нейронок, а также в Data Science, заслуживают подробного осмысления, что я и попытаюсь обрисовать в этом посте.

Пост навеян мыслями Виктора Сиротина @visirok о том, что программирование и проектирование программных продуктов являются материализацией идей. Отдельно благодарю Виктора за наше насыщенное общение, вышедшее за пределы Хабра, за его внимание к моему блогу, а также за возможность ознакомиться с его мемуарами. Впрочем, показатели трех последних постов Виктора в его блоге говорят сами за себя – надеюсь, он будет радовать Хабр и новыми превосходными работами, и все читатели, которым понравится данный пост, также не забудут подписаться на Виктора. А теперь приступим.

Работая над переводом о нереалистичности межпоколенческих кораблей для межзвездных путешествий, я задумался о том, что, с точки зрения фантастов, самые страшные ипостаси искусственного интеллекта – это безликие всемогущие «сверхсервера». Таковы и HAL 9000 из «Космической Одиссеи 2001», и «Мама» из Чужих, и «Zed-10» из Крепости, и «Скайнет», и сама «Матрица». Иными словами, могущество робота, управляющего легионами других роботов и попутно способного легко эти легионы пополнять, значительно страшнее, чем возможности Терминатора или, скажем, марсианского треножника. Особенно в таком закрытом и автономном пространстве, как космический корабль.

Думаю, что мотив «пугающей автономности» был намеренно вброшен и в финальные битвы обоих первых «Терминаторов» — как первая, так и вторая серия заканчиваются на темных чермет-заводах, которые продолжают исправно функционировать на протяжении всей развязки, выступая идеальной мизансценой для схватки с мыслящими машинами. Поэтому сегодня я предлагаю обсудить технологический тренд, уже получивший броское маркетинговое название «lights-out manufacturing» (производство с выключенным светом), что пытаются переводить на русский язык как «темные фабрики». Я остановлюсь на переводе «безлюдные производства» и рассмотрю, почему этот тренд действительно перспективен, но пока плохо воплотим в реальности.

Многие аспекты проблемы рассмотрены в проекте «Робосфера», которому посвящен этот репозиторий на Github.

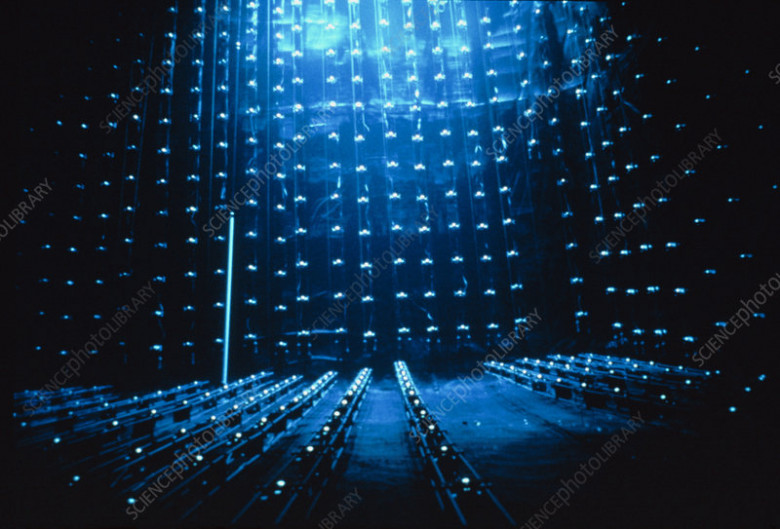

Среди фундаментальных физических проблем особое место занимает самопроизвольный распад протона – явление гипотетическое и до сих пор не наблюдавшееся, реальность которого, однако, не удается не только подтвердить, но и опровергнуть. Протон является самой распространенной барионной частицей во Вселенной, а также самым распространенным носителем положительного заряда. Тем не менее, протон не является подлинно элементарной частицей, то есть, разложим на более легкие частицы. Гипотетически это может означать, что протон обладает некоторым невероятно долгим периодом полураспада, поэтому в далеком будущем вся материя, состоящая из протонов, развоплотится в фотоны и другие мелкие элементарные частицы (в частности, мезоны). Еще в 1970-е годы будущий нобелевский лауреат Стивен Вайнберг (1933-2021) указывал, что не существует физического закона, который бы принципиально исключал распад протона. Тем не менее, все эксперименты, поставленные по сей день, не зафиксировали ни одного распада протона. Об этих экспериментах, их контексте и подоплеке пойдет речь под катом.

Солнечные батареи кажутся мне одним из самых интересных изобретений XIX века, значительно опередивших свое время. В них сочетается простейшая, бионическая по сути идея (будем ловить солнечную энергию напрямую, как это делается в солнечных листьях) и монструозная материально-техническая составляющая, пока во многом девальвирующая эту идею. Солнечные батареи оказались громоздким, недолговечным и уязвимым источником энергии. А с учетом мер по их переработке и захоронению они, к тому же, и не слишком экологичны. Но, в конце концов, солнечные батареи отлично прижились как на «Мире», так и на МКС – поскольку лучше всего подходят для работы в космосе. Ведь там нет ни облачности, ни пыли, ни снега, а главное – нет иных источников энергии, зато круглый год светит солнце, и лучи его не рассеиваются в атмосфере за неимением таковой. Но на поверхности Земли технология солнечных батарей по-прежнему страдает от множества «детских болезней». Интересное направление НИОКР, значительно повышающее эффективность солнечных батарей – дальнейшее обогащение их подлинно растительными чертами. Правильная солнечная батарея должна быть гелиотропом – то есть, поворачиваться в течение суток, следуя за солнцем. Также она должна сворачиваться в плохую погоду, как цветок. Именно о таких разработках пойдет речь под катом.

Осенью 2005 года я обзавелся первым мобильником и впервые всерьез задумался о прорывной новизне этих устройств. Осознал, что не припоминаю никакой фантастики, тем более – хорошей, где мобильник так лихо проникал бы во все сферы жизни. Винтажная громоздкость спасительных таксофонов из «Матрицы» и всякое отсутствие мобильников в очаровавшем меня тогда «Лабиринте отражений» поначалу не оставляли сомнений, что сотовый – это дорогая игрушка, которая вскоре выйдет из моды, разделив судьбу пейджеров. Прошла еще пара лет, и вся нелепость моих ретрофутурологических построений разбилась об iPhone. Для меня стало настоящим сатори, что в какой-то момент миниатюризация сотовых качнулась назад (айфон заметно подрос по сравнению с эриксоном), а телефон обзавелся накопителем и стал набирать вычислительную мощность.

Но не столь очевидно, что мобильные телефоны, целые поколения которых уже покоятся на свалках, также породили отдельное направление цветной металлургии – и актуализировали такую россыпь клеток в таблице Менделеева (попутно до неузнаваемости изменив социумы по обе стороны сборочной линии), что я хотел бы отдельно об этом поговорить.

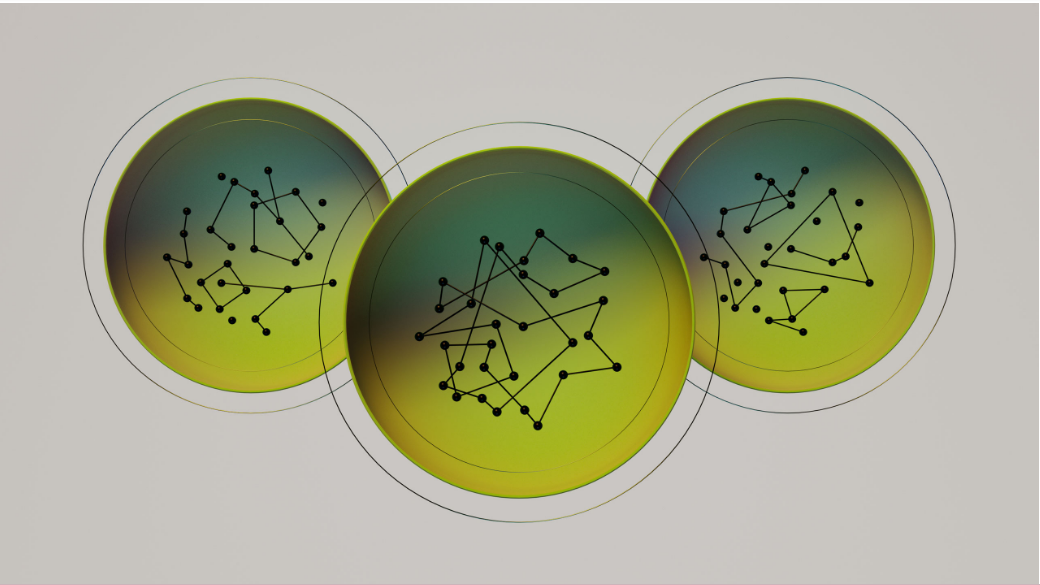

Двое молодых математиков ошеломили коллег, представив полное доказательство гипотезы Кана-Калаи — обобщающее утверждение о том, как возникает структура в случайных множествах и графах.

Когда математики Джефф Кан и Гиль Калаи в 2006 году впервые выдвинули свою гипотезу о «пороге ожидания», они сами в нее не поверили. Их тезис – широкое утверждение о природе математических объектов, именуемых «случайными графами» — казался слишком категоричным, слишком всеобъемлющим, слишком смелым, чтобы претендовать на истинность. Казалось, что он скорее выдает желаемое за действительное, чем отражает математическую истину. Даже с такими оговорками, никто не смог опровергнуть эту гипотезу, и она быстро стала одной из важнейших нерешенных задач в своей области.

Теперь, более 15 лет спустя, двое молодых математиков из Стэнфордского университета сделали то, что, по мнению Кана и Калаи, граничит с невозможным. В В на удивление кратком препринте, выложенном в онлайне всего несколько недель назад, Джинён Пак и Гью Туан Фам дали полное доказательство этой гипотезы.

«Оно получилось поразительно простым и изобретательным», — сказал Калаи, — «Завораживающим. Чудесным».

Как отмечал Иоганн Вольфганг Гёте, «Говорят, что между двумя противоположными мнениями лежит истина, но это не так. Между двумя противоположными мнениями лежит проблема». Думаю, это глубочайшее наблюдение схватывает как раз тот фактор, который мешает изучать уникальные явления и аномалии. Часть наблюдателей в псевдорелигиозном предвкушении (это дофамин?) мечтает, чтобы аномалия превратилась в легализованное чудо, а их оппоненты начисто отвергают любой выход за брустверы научного скептицизма, опасаясь навлечь на себя славу шарлатанов. Примерно такой полярности мнений я ожидал в дискуссии к недавнему посту об Оумуамуа, и, к счастью, не получил ее. Примерно по этой же причине я избегал углубляться в пересказ различных трактовок «парадокса Ферми», хотя и внимательно отслеживаю, что о нем пишут хабровчане и в особенности @SLY_G. Тем не менее, в этой публикации я затрону тему на грани фола – расскажу, что известно о радиационной аномалии и специфическом изотопном составе грунта в некоторых регионах Марса. Уфологическая трактовка этих удивительных данных: что же тут непонятного, на Марсе была ядерная война, у нас под боком существовала высокотехнологичная цивилизация, пополнившая список жертв парадокса Ферми. Но я расцениваю эту публикацию скорее как продолжение материала о потухшем ядерном реакторе в Окло. Также в статье будут затронуты гипотетические аспекты «маленького теплого пруда Дарвина». Возможно, этот пруд не просто должен быть теплым, но и подогреваться должен именно от радиоактивных источников.

В феврале прошлого года я впервые обращался к теме прогнозирования новых химических соединений методами глубокого обучения — когда опубликовал перевод об инструменте FermiNet. Такие исследования, находящиеся на стыке физики, химии, биоинформатики и фармакологии, призваны смоделировать потенциально возможные химические связи и конфигурации молекул. Так можно одновременно удешевить и значительно ускорить разработку новых лекарств. Также я затрагивал эту тему в статье о выращивании кристаллов, но в несколько ином аспекте: гравитация вносит коррективы в форму молекул, поэтому некоторые конфигурации молекул быстро «сминаются». Эта проблема остро стоит при производстве баснословно дорогих препаратов (прежде всего, противораковых), терапевтический эффект которых заключается в поддержании строго определенной формы молекул, блокирующих патологические биохимические процессы. Если бы мы могли поставить на поток производство филигранных молекул (в частности, ферментов), блокирующих работу определенных белков, это преобразило фармакологию, в значительной степени ее персонализировав. Но у такой линии исследований есть и обратная сторона: она открывает путь к созданию чрезвычайно токсичных и цепких веществ, которые было бы практически невозможно «выковырять» из биохимического аппарата, если они там окажутся.

Статья переведена под впечатлением от мероприятия "Улики эволюции" состоявшегося 2 апреля в Санкт-Петербурге (полная версия). На этом лектории, устроенном силами сообщества @phanerozoi_evidence (при особом личном подвижничестве Самира Ефимова и Александра Яскина) я впервые слушал вживую Станислава Владимировича Дробышевского и не мог не вставить свои пять копеек по поводу тех эволюционных факторов, что он не упомянул в своей лекции - которая, тем не менее, сделала мой вчерашний день. Большое спасибо.

Дисклеймер: перевод сделан в большой спешке, не взыщите за возможные огрехи.

В этой статье исследуется гипотеза о том, что ключевые эволюционные адаптации человека сформировались в ответ на экологическую нестабильность. Эта идея разработана в рамках исследований, которыми занимается доктор Рик Поттс (Rick Potts) в рамках «Программы по изучению происхождения человека» в Смитсоновском институте. Естественный отбор не всегда сводился к принципу «выживает сильнейший», но также поддерживал тех, кто лучше других умел приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

С тех пор, как в 1761 году Михаил Васильевич Ломоносов открыл, что Венера обладает плотной атмосферой, мы медленно избавлялись от иллюзий о «сестринской схожести» Венеры и Земли. Венера – это образец планетарной экологической катастрофы, значительно более многогранной, чем на Марсе. Если Марс является безжизненным из-за утраты магнитного поля, а впоследствии и большей части атмосферы, унесенной солнечным ветром, то Венера позволяет оценить результат запущенного парникового эффекта. Ломоносов, наблюдавший транзит Венеры по солнечному диску, указал, что «Планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного». Тем не менее, вряд ли он представлял, насколько «знатной» она окажется: атмосферное давление на поверхности Венеры в 92 раза выше, чем на поверхности Земли и примерно соответствует давлению морской воды на глубине 1000 метров. Таким образом, венерианская атмосфера подобна бушующему океану, температура которого составляет примерно 460℃. Не только сплошная облачность, но и такая густота атмосферы приводят к тому, что на Венере не бывает «светло» в нашем понимании, несмотря на близость к Солнцу – там в лучшем случае наблюдаются пасмурные сумерки.

В XXI веке в западных странах формируется порочная мода держать обезьян в качестве домашних любимцев. По одной из оценок «National Geographic», таких животных около 5000 в одной только Великобритании. Я долгое время задумывался о том, почему в сравнительно развитых культурах Западной Африки обезьяны не были одомашнены – причем, не в качестве «игрушек», а в качестве рабочей силы. Интересный вымышленный эпизод, касающийся «прикладной пользы» шимпанзе, есть в книге «Шрам» Чайны Мьевиля, второй из фэнтезийной эпопеи о мире Бас-Лаг. В этом мире есть антропоморфная раса колючих «гуманоидов-суккулентов», которые с биохимической точки зрения представляют собой фотосинтезирующую разумную флору, но по образу жизни напоминают «псевдоафриканский» варварский народ. В частности, автор пишет, что эти «какты» смогли освоить парусное мореходство, одомашнив и обучив обращению с такелажем и парусами обычных шимпанзе:

Снаряжение "поколенческих кораблей" для колонизации космоса кажется все более бессмысленным, чем внимательнее мы присматриваемся к этой идее.

ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИЗ 2018 ГОДА: это четвертое из серии открытых писем, адресованных жителям следующего века. Серия написана в ознаменование малоизвестной хронологической вехи. По данным ООН, в 18 странах мира ожидаемая продолжительность жизни у рождающихся ныне детей превышает 82 года – и это означает, что большинство людей, родившихся в 2018 году, вероятно, доживет до 2100 года.

Каким будет мир на закате жизни этих маленьких детей? Современные научные открытия, перспективы, обрисовываемые в Кремниевой Долине, а также научная фантастика, позволяют нам заглянуть в те времена. Это письмо - одна из цифровых «капсул времени», помогающих нам осознать наши надежды и страхи, а также наше будущее, которое напрямую от них зависит.

Около 10 лет назад я вторично начал вести блог в «Живом журнале» (и вел его около полутора лет). Там я пробовал писать, в том числе, на научно-популярные, философские и религиозные темы и, в частности, о высоком Средневековье (в тот период я читал и перечитывал Жака ле Гоффа, Анри де Любака, Нормана Дэвиса и Йохана Хёйзингу). XV-XVI века в истории Европы интересовали меня как «самая долгая ночь перед рассветом» в истории Западной цивилизации, когда на встречных курсах шли распад единой католической ойкумены, стремительная кристаллизация естественнонаучной картины мира на индийском и исламском субстрате, расширение географии – и все это в условиях жестокого религиозного мракобесия. Бушевавшая в XIV-XVII веках серия эпидемий чумы массово выкосила образованных клириков (ведь именно священники оказались в эпицентре антисанитарии и скученности, целования зачумленных крестов и причащения больных прихожан). На их место пришли те недоучки и фанатики, которые превратили христианскую проповедь в охоту на ведьм.

Наука освобождалась от магии и суеверий рывками. Первый настоящий физик Галилео Галилей жил в 1564-1642 годах. При этом к моменту смерти престарелого Галилея 15 лет исполнилось Роберту Бойлю, последнему ученому, всерьез занимавшемуся алхимией (1627-1691). Старшим современником Галилея был великий астроном и конструктор астрономических приборов Тихо Браге (1546-1601), а младшим – великий астроном и астролог Иоганн Кеплер (1571-1630), чья мать, трактирщица Катарина Кеплер (1547-1622) была обвинена в ведовстве. Всего через год после смерти Галилея родился Исаак Ньютон (1643-1727), учившийся у Бойля физике (и алхимии), а также претендовавший на авторство настолько законченной и непротиворечивой теории естествознания, что позволил себе сравнить Вселенную с заводными часами.

Космонавтика и астрономия во многом интересны как полигон и предметная область для постановки принципиально новых задач и изобретения новых технологий с нуля или почти с нуля. В обозримом будущем я планирую написать статью о том, как в самом конце Средневековья сложились уникальные условия для изучения сверхновых, позволившие вывести астрономию на принципиально новый уровень, но сегодня затрону другую тему, а именно возобновление интереса к первым межзвездным объектам, замеченным в Солнечной системе. Наиболее известным из них является Оумуамуа (он же C/2017 U1 (PANSTARRS)).