Суть проблемы

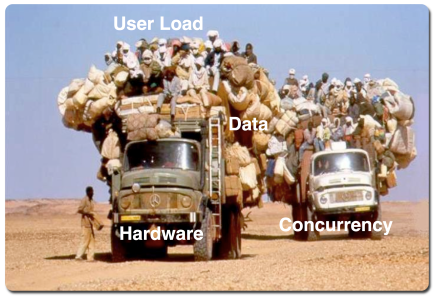

Сейчас появляется очень много материала про юнит и нагрузочное тестирования. Все поголовно пишут тесты, код создают исключительно через

TDD, используют

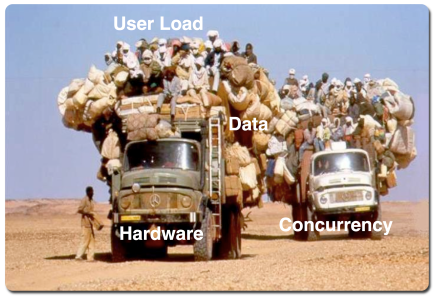

jmeter/ab. Однако, все тестирование очень тесно связано с тестовыми данными. А их нужно генерировать/писать. Проблема не стоит остро для юнит тестирования — накидал mock, погонял его и забыл. Но как быть с нагрузочным тестированием? Когда мне нужно не 1-2-5-10 объектов, а

миллионы?

Большинство (php) разработчиков, которых я встречал, сталкиваясь с задачей нагрузочного тестирования своего кода, создают несколько фикстур руками и насилуют их (

ab/jmeter). Полученный результат тестирования не является достоверным, но они об этом не думают. Более продвинутые пишут скрипты для генерации данных, закидывают в БД и после этого уже играются. Похвально, но таких значительно меньше, а сам способ мне не кажется идеальным — другой программист может не разобраться в говнокоде генерилки фикстур (ведь создатель писал это быстро и для утилитарных целей) и рано или поздно все либо пойдут по первому пути, либо начнут писать новую генерилку.

Ценность правильного составления фикстур сейчас недооценена, многие просто на это забивают из-за трудоемкости такой работы (представим 15-25 связанных таблиц, писать скрипт генерации фикстур будет весьма, кхм, интересно). Я прекрасно понимаю почему разработчики так поступают, и, когда появилась такая же задача, то решил не биться головой об стену, а поискать инструментарий для нормальной генерации

связанных данных.

Я был очень удивлен, но ничего вразумительного не было найдено, сложилось ощущение, что никого этот вопрос просто не интересует и мне всю жизнь придется писать кривые скрипты с кучей циклов. Тем не менее, подходящий инструмент был найден, мы успешно опробовали его в работе, и теперь я хочу представить его вам.

Большинство (php) разработчиков, которых я встречал, сталкиваясь с задачей нагрузочного тестирования своего кода, создают несколько фикстур руками и насилуют их (ab/jmeter). Полученный результат тестирования не является достоверным, но они об этом не думают. Более продвинутые пишут скрипты для генерации данных, закидывают в БД и после этого уже играются. Похвально, но таких значительно меньше, а сам способ мне не кажется идеальным — другой программист может не разобраться в говнокоде генерилки фикстур (ведь создатель писал это быстро и для утилитарных целей) и рано или поздно все либо пойдут по первому пути, либо начнут писать новую генерилку.

Большинство (php) разработчиков, которых я встречал, сталкиваясь с задачей нагрузочного тестирования своего кода, создают несколько фикстур руками и насилуют их (ab/jmeter). Полученный результат тестирования не является достоверным, но они об этом не думают. Более продвинутые пишут скрипты для генерации данных, закидывают в БД и после этого уже играются. Похвально, но таких значительно меньше, а сам способ мне не кажется идеальным — другой программист может не разобраться в говнокоде генерилки фикстур (ведь создатель писал это быстро и для утилитарных целей) и рано или поздно все либо пойдут по первому пути, либо начнут писать новую генерилку.