Предисловие

Проснулся я сегодня с мыслью, что

огромное количество инструкций по

настройке NAT советуют использовать строку вида:

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Многие понимают проблемы этой конструкции, и советуют добавлять:

iptables -A FORWARD -i ppp0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Но, зачастую, забывают задать таблице FORWARD действие DROP по умолчанию, или добавить правило REJECT в конец таблицы.

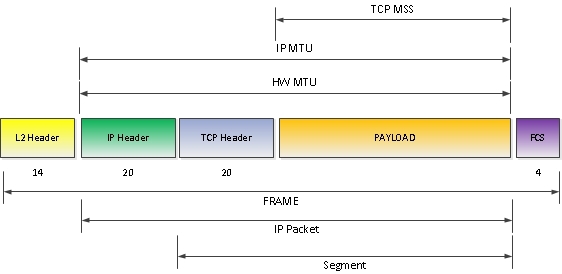

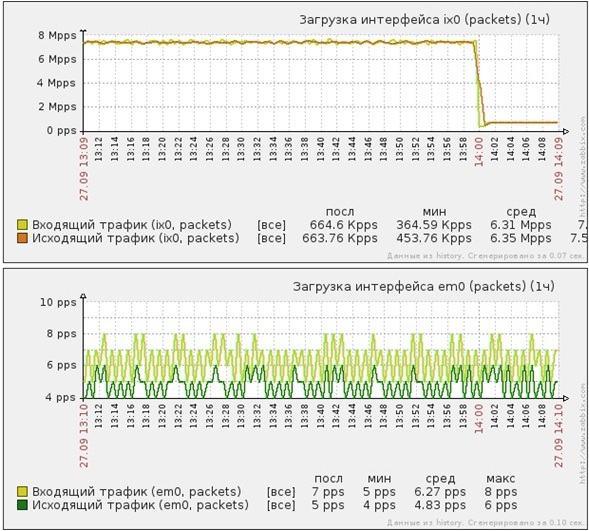

На первый взгляд, вроде бы, все кажется нормальным. Однако, это далеко не так. Дело в том, что если не запретить маршрутизировать трафик из

WAN-порта в

WAN-порт, кто-нибудь из вашей

WAN-сети (предположим, что провайдер садит весь подъезд в одну /24) может маршрутизировать трафик через вас, просто прописав ваш IP в качестве шлюза. Все современные SOHO роутеры это учитывают, а вот неопытный администратор, который делает роутер под обычным linux, может не знать или забыть об этом. В подсети моего провайдера таких роутеров не оказалось, и мой план по захвату мира провалился. Однако, статья совсем не об этом.

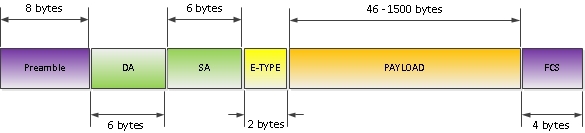

Магические двоеточия

Как вы, может быть, знаете, многие современные программы и сервисы биндятся на IP

:: (два двоеточия), а не на

0.0.0.0, как было раньше. IPv6 адрес

:: значит то же самое, что и IPv4

0.0.0.0, т.е. «слушаем все интерфейсы». Многие считают, что если программа слушает ::, то этот сокет может принимать только IPv6-соединения, однако это далеко не так.

В IPv6 есть так называемое отображение IPv4-адресов в IPv6 диапазон. Если программа слушает сокет

::, а к ней обращаются из IPv4-адреса

1.2.3.4, то программа получит соединение с адреса

::ffff:1.2.3.4. Этого можно избежать, сделав:

sysctl -w net.ipv6.bindv6only=1

Но это нужно далеко не всегда, т.к. обычно удобно, что программа слушает один сокет, а получать соединения может по двум протоколам сразу. Практически во всех дистрибутивах, IPv6-сокеты ведут себя именно так, т.е. bindv6only=0.

Глупо спорить с тем, что аналоговое видеонаблюдение уходит в прошлое: дешевые IP камеры дают картинку сопоставимого качества с дорогими аналоговыми. Помимо этого, IP камеры не ограничены сверху ничем, кроме производительности регистратора, тогда как аналоговые камеры требуют жесткого соответствия приёмной карты, согласования уровней сигнала передатчиков/усилителей/приемников и прочего шаманства.

Глупо спорить с тем, что аналоговое видеонаблюдение уходит в прошлое: дешевые IP камеры дают картинку сопоставимого качества с дорогими аналоговыми. Помимо этого, IP камеры не ограничены сверху ничем, кроме производительности регистратора, тогда как аналоговые камеры требуют жесткого соответствия приёмной карты, согласования уровней сигнала передатчиков/усилителей/приемников и прочего шаманства. В мире софта есть два пути — есть linux-way: это набор небольших программ, каждая из которых делает одну функцию, но очень хорошо; и есть windows-way: это огромные кухонные комбайны, которые умеют делать всё, и немного больше. Главная проблема linux-way — это отсутствие интерфейса. Чтобы получить всю пользу придётся скурить маны (или хотя бы прочитать --help), и поэкспериментировать. А так же сообразить, что и с чем можно скомбинировать и как. Главная проблема windows-way — это потеря основной функции. Очень быстро при обрастании доп.функционалом теряются тесты ключевого функционала, и со временем начинаются проблемы даже с ним. А еще при этом начинается инерция мышления: «это главная функция, она оттестирована сильнее всего, там бага быть не может, пользователь делает что-то не то».

В мире софта есть два пути — есть linux-way: это набор небольших программ, каждая из которых делает одну функцию, но очень хорошо; и есть windows-way: это огромные кухонные комбайны, которые умеют делать всё, и немного больше. Главная проблема linux-way — это отсутствие интерфейса. Чтобы получить всю пользу придётся скурить маны (или хотя бы прочитать --help), и поэкспериментировать. А так же сообразить, что и с чем можно скомбинировать и как. Главная проблема windows-way — это потеря основной функции. Очень быстро при обрастании доп.функционалом теряются тесты ключевого функционала, и со временем начинаются проблемы даже с ним. А еще при этом начинается инерция мышления: «это главная функция, она оттестирована сильнее всего, там бага быть не может, пользователь делает что-то не то».