Pubchem — база данных более 100 млн химический соединений и 236 млн веществ. Также в базе результаты биоактивности 1.25 млн соединений (например активность соединений против рака или ингибирования конкретного гена). На данный момент известно о 9 млн органических химических соединений (сложных веществ). Неорганических химических веществ может быть огромное количество — от 10**18

В этой статье я приведу примеры составления списка генов ответственных за плохой прогноз по выживаемости от рака и код поиска органических соединений и их номеров среди всех химических молекул базы ПабЧем. Никакого машинного обучения в этой статье не будет (машинное обучение понадобится в следующих статья по биомаркерам диабета, определения возраста человека по рнк-экспресии, скрининга противораковых веществ).

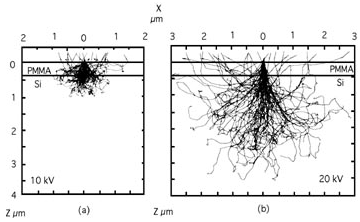

Кто-то вероятно уже слышал о том, что Роснано в конце 2012-го года инвестировала в компанию-разработчика оборудования электронной литографии Mapper Lithography. Что и как они делают, спасет ли это отечественную микроэлектронную промышленность — узнаем в этой статье.

Кто-то вероятно уже слышал о том, что Роснано в конце 2012-го года инвестировала в компанию-разработчика оборудования электронной литографии Mapper Lithography. Что и как они делают, спасет ли это отечественную микроэлектронную промышленность — узнаем в этой статье. Думаю многие, кто работал с FPGA думали — а не сделать ли свой компьютер полностью на ней, с x86 процессором, периферией и прочим? 8-и битные компьютеры часто реализовывали в FPGA, но вот целый PC…

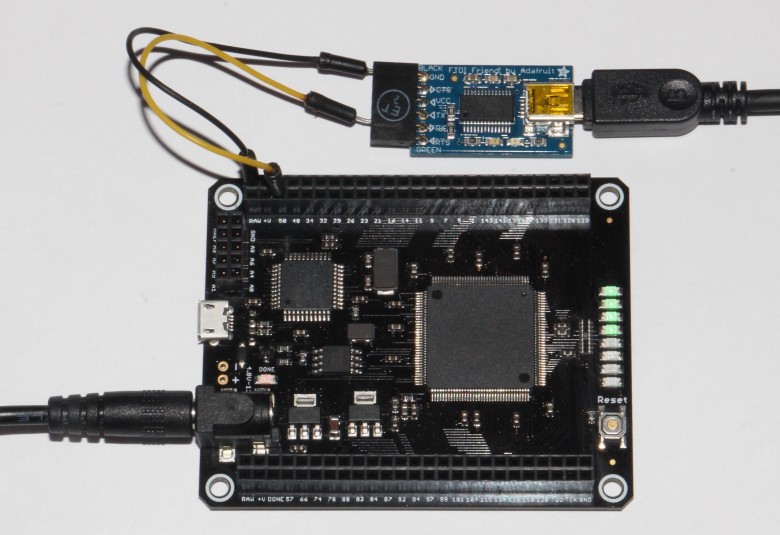

Думаю многие, кто работал с FPGA думали — а не сделать ли свой компьютер полностью на ней, с x86 процессором, периферией и прочим? 8-и битные компьютеры часто реализовывали в FPGA, но вот целый PC…  С момента публикации

С момента публикации

Многие наверняка не раз задавались вопросом, почему процессоры, видеокарты и материнские платы которые мы покупаем в магазинах — разработаны и сделаны где угодно, только не в России? Почему так получается, неужели мы только нефть качать можем?

Многие наверняка не раз задавались вопросом, почему процессоры, видеокарты и материнские платы которые мы покупаем в магазинах — разработаны и сделаны где угодно, только не в России? Почему так получается, неужели мы только нефть качать можем?