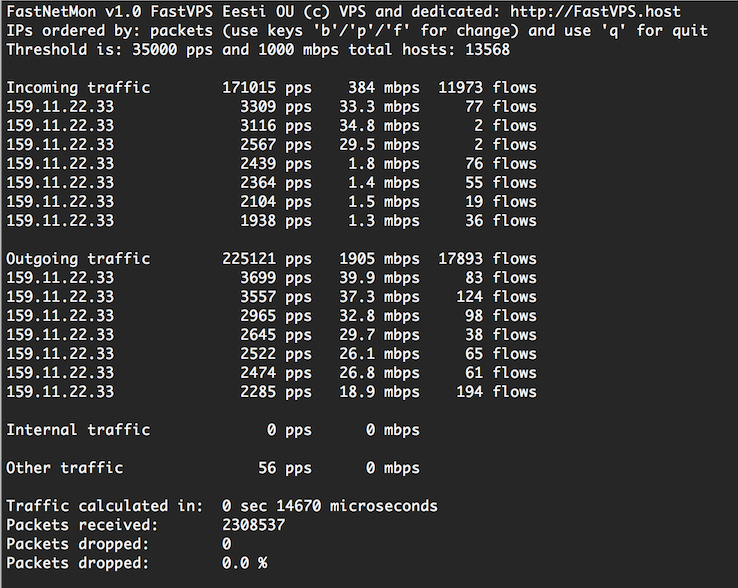

Иногда нужно узнать уровень сигнала в трансивере. Причины бывают разные: внезапное падение канала связи, подключение новых оптических кроссировок, мониторинг. Инженер с необходимым уровнем доступа решает этот вопрос меньше чем за одну минуту с помощью команды:

Кому-то (у кого нет соответствующего доступа) приходится ждать этой минуты целую вечность. Например, когда канал упал в пиковые часы и на резервном линке какие-то потери, которые обнаружились только при загрузке линка трафиком. Или когда новый канал нужно было сдать вчера, а ничего не работает, потому что поставщик неправильно подписал оптику на CWDM-мультиплексоре, и требуется методом тыка отыскать «правильную волну». И все это происходит в условиях дефицита верховных сетевых инженеров и времени.

В статье рассматривается вариант того, как проверить сигнал, имея лишь read-only доступ по SNMP.

#show interfaces Te1/49 transceiver

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te1/49 53.3 3.25 -4.3 -2.8

Кому-то (у кого нет соответствующего доступа) приходится ждать этой минуты целую вечность. Например, когда канал упал в пиковые часы и на резервном линке какие-то потери, которые обнаружились только при загрузке линка трафиком. Или когда новый канал нужно было сдать вчера, а ничего не работает, потому что поставщик неправильно подписал оптику на CWDM-мультиплексоре, и требуется методом тыка отыскать «правильную волну». И все это происходит в условиях дефицита верховных сетевых инженеров и времени.

В статье рассматривается вариант того, как проверить сигнал, имея лишь read-only доступ по SNMP.