Правильно программируем. Используем полиморфизм. Общая логика игровых персонажей

23 мин

Unity3D. ИСПОЛЬЗУЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ООП. ПОЛИМОРФИЗМ

ВНИМАНИЕ!

Сразу хочу предупредить, читайте комментарии к статье, там KumoKairo предложил более совершенный подход к решению поставленных в статье задач.

Доброго времени суток. В этом уроке мы рассмотрим несколько важных приемов программирования на движке Unity 3D. Думаю, статья поможет как начинающим, так и опытным игроделам.

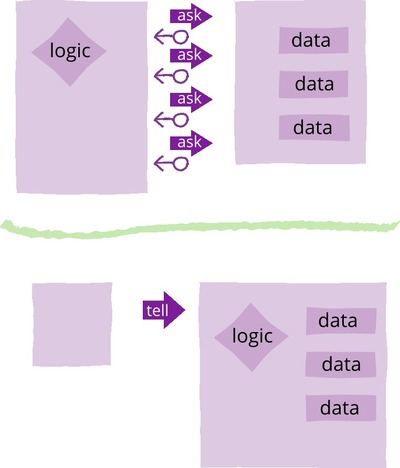

Целью статьи ставлю осознание мощи и безграничной удобности использования всех прелестей ООП. В частности ПОЛИМОРФИЗМ. Кроме того затронем несколько других важных вопросов.

Так же немного поговорим о концепции создания собственных моторов, общей логике игровых персонажей и о методах взаимодействия их между собой и с окружающим миром. Мы поговорим, как сделать это просто и логично, легко редактируемо (модернизируемо). Как сделать так чтобы при добавлении новых элементов в игру, не приходилось переписывать (дополнять) уже написанное.

Думаю в будущем будет продолжение статьи. Там мы детально рассмотрим написание собственных Моторов, поговорим о векторах и о нужных нам операциях над ними, создадим полноценную модель инвентаря. Очень хорошего инвентаря, в который можно будет легко добавлять новые элементы без изменения старых.