WEB 3.0. От сайтоцентризма к юзероцентризму, от анархии к плюрализму

4 мин

В тексте в конспективном виде изложены идеи, высказанные автором в докладе «Философия эволюции и эволюция интернета».

Основные недостатки и проблемы современного веба:

Основные недостатки и проблемы современного веба:

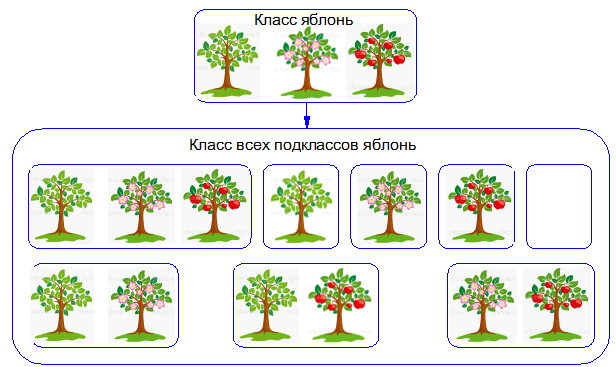

- Катастрофическая перегруженность сети многократно дублированным контентом, при отсутствии надежного механизма поиска оригинального источника.

- Рассредоточенность и несвязанность контента – невозможность сделать исчерпывающую выборку по тематике и, тем более, по уровням анализа.

- Зависимость формы представления контента от издателей (зачастую случайных, преследующих собственные, обычно коммерческие, цели).

- Слабая связанность результатов поиска с онтологией (структурой интересов) пользователя.

- Малая доступность и слабая классифицированность архивного контента сети (в частности, социальных сетей).

- Малое участие профессионалов в организации (систематизации) контента, хотя именно они по роду своей деятельности повседневно занимаются как раз систематизацией знаний, но результат их работы фиксируется лишь на локальных компьютерах.

В этом посте я продолжу

В этом посте я продолжу

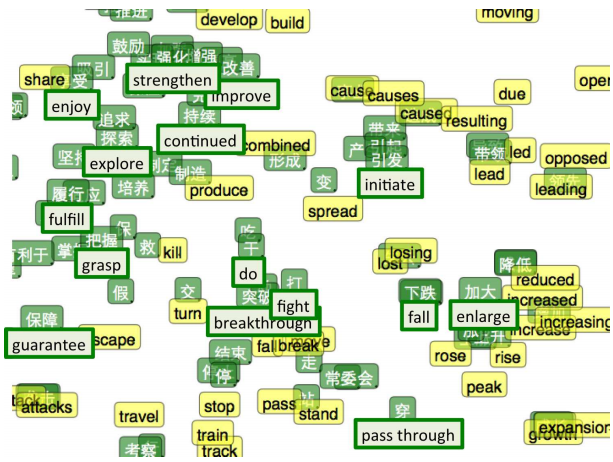

Привет, Хабр! Меня зовут Даня, и я работаю в группе извлечения знаний ДогадайтесьКакойКомпании. В двух постах я расскажу,

Привет, Хабр! Меня зовут Даня, и я работаю в группе извлечения знаний ДогадайтесьКакойКомпании. В двух постах я расскажу,