Comments 84

Диод надежнее любого ПЗУ. :)

Скорее всего выгоды для производителя никакой не было.

От пиксельного он неотличим из-за металлической сетки перед экраном. А сетка эта там не просто так, а для защиты от шпиёнов, умеющих по электромагнитному полю от тока луча удалённо воссоздавать картинку. Правда, при векторном способе это сложнее, но если и излучение отклоняющей системы улавливать… Короче, не удивлюсь, если и она экранирована.

А в девяностых и в обычных мониторах стали отклоняющие системы экранировать, но под влиянием не шпиёнофобов, а медиков.

Возможно, это была более древняя модель РИН-605.

Снимать/ставить на стол лучше было вдвоем.

А уровни какие на параллельном интерфейсе? Согласование с малинкой напрашивается, ног должно хватить.

А потом и схему терминала в FPGA воссоздать, чтобы каждый мог себе такую штуку сделать.

Несколько таких дисплеев подключались к ЭВМ М-6000, вроде аж с 8К ОЗУ. И мы работали на ней с бейсиком…

О да, было такое. Самое нудное дело в работе инженера.

Это легко сделать с помощью современного ПК — но тогда ничего подобного не было.

(Никто этого не любил :)

Мощь современного ПК совсем не обязательна. Это легко сделать даже с помощью БК0011М с издательской системой Vortex. С длинными текстами она неплохо дружит.

Не было никаких БК0011М

На производстве использовались ЕС 1033 и 1045. А с ними быстрее было вручную.

А потом произошел переход сразу на АТ (286).

Пока с ними разобрались — и само производство (в масштабах страны) внезапно закончилось. Хотя пару 386 мы таки получить успели.

Вместо ПК были ещё специальные люди — "корректоры", которые эти изменения проводили в документации. Эх, а если это тянет кучу зависимостей в разных чертежах и техпроцессах… В общем не лёгкий был труд инженера.

Это, скорее всего — особенность того текста, где вы такой род встретили.

По крайней мере, в конце 70х все говорили «клавиша». А клавиш уже тогда хватало — примерно с 1978 года калькуляторы в СССР перестали быть экзотикой для широких масс населения, а после резкого снижения цен на них — они стали доступны и для любого студента.

В 1978 году до нас доходили слухи о каких-то компьютерах, используемых в быту (на Западе, естественно). Было мнение, что так там называли карманные калькуляторы :)

(К слову, я как-то специально проверил — даже в журнале «Радио» не было ни единого упоминания об IBM PC/XT в ту пору, когда они были еще актуальными).

Клавиш(ей) хватало гораздо раньше. Машинки пишущие, там, счётные механические разные. Магнитофоны. Радиолы. Пианино. Аккордеоны. Выключатели.

По отношению к магнитофонам, радиолам и прочей БРЭА использовался термин «кнопка» (напр. «кнопка переключения диапазонов»).

Изделия, предназначенные для музыкального творчества масс — пианино, хотя и стояли в каждой третьей городской квартире, но использовались почти у всех только в качестве декорации. Аккордеоны можно было увидеть только в руках специалистов-аккордеонистов и 98% населения никогда бы не смогло отличить их от намного более популярного баяна.

И только по отношению к выключателям ваше замечание справедливо.

Жаль только, что практически никто не употреблял слова «клавиша выключателя» в быту.

(«выключи свет», «выруби фазу», «включи свет» и т.п).

И только карманные калькуляторы ввели слово «клавиша» в широкий оборот — так как именно там надо было помнить порядок нажатия клавиш.

Вот только что дошло, что апостроф — это у него курсор такой.

Судя по документации, дисплей разрабатывался как прямая замена популярного венгерского дисплея «Видеотон-340» в компьютерах типа М-400 или БЭСМ-6.

Видеотон-340, можно сказать, знаменитый монитор (который, к сожалению, пока не удалось раздобыть, и если у кого-нибудь такой есть, дайте знать). Это тот самый монитор, который стоит на столе у Калугиной в фильме «Служебный роман».

Сергей, а вы не застали векторные мониторы в комп.зале в здании на Гастелло? Похож на этот, но зеленый люминофор и позиции символов были отмечены точками. Было прикольно, символы жили своей жизнью, дрожали, скакали вверх-вниз.

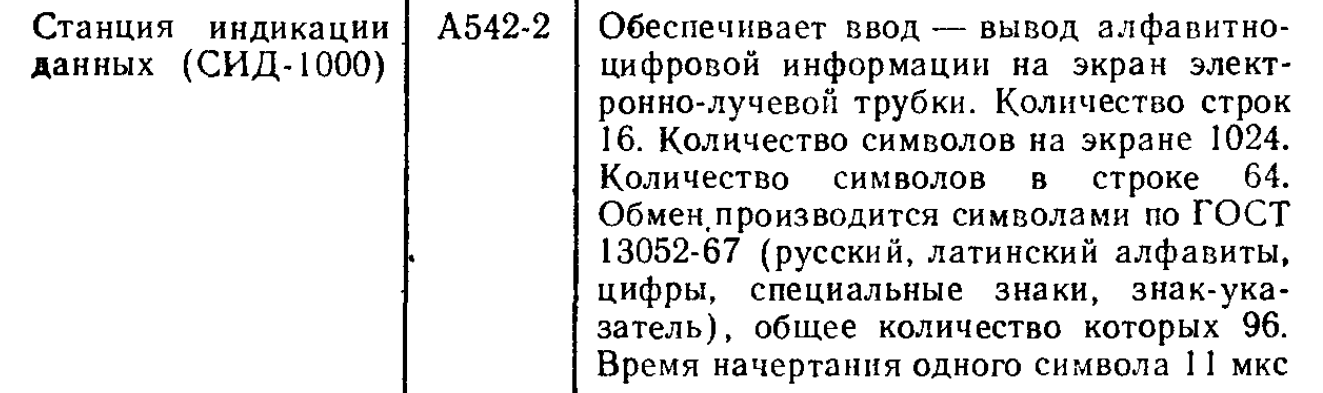

Судя по тому, что в справочнике (стр.94) фигурирует «Время начертания одного символа» — он векторный

Вектор тот еще…

И бравурные новости про мегапроцессор Эльбрус только тому подтверждение.

Применяя математическую индукцию, можно предположить, что если всё советское в 70- и 80-х годах только ухудшалось, и полностью исчезло в РФ и других бывших республиках СССР, то всё же существовало что-то в СССР до 70-х годов такое, что позволяло создавать и развивало своё, собственное, уникальное. И причём делало это настолько успешно, что и сегодня кое-что не может быть повторено на уровне, доступном к импорту в капиталистическом СССР.

Впрочем, скорее, не то чтобы не может, а просто не нужно или даже прямо запрещено.

Такова плата за обмен национальные невосполнимых природных ресурсов на недолго живущие потребительские и промышленные импортные товары низкого и среднего качества. Либо страна развивается самостоятельно, достаточно изолированно от враждебного капиталистического окружения (пока он не исчезнет), либо она сдаётся, становится на колени и полностью отдаётся на волю хищных хозяев мировых финансов (которые точно теперь не исчезнут). Третьего не дано!

всё же существовало что-то в СССР до 70-х годов такое, что позволяло создавать и развивало своё, собственное, уникальное.

Оружие. Да и то, как сказать, уникальное или нет… Никому еще не удалось создать неповторимое национальное вундерваффе. Разве что японцы с одноразовыми торпедоносцами, но и это не спасло их от капитуляции перед хищным западом.

Ключевое слово — «Коком» (не путать с КОМКОН :)

Была такая интересная организация, без знания о которой материал данной публикации не будет понятным до конца.

Но вообще вера в «злобных американцев» — это похоже религия уже такая. Которая не отвечает однако на вопрос, а почему они нам КОКОМ вводили, а не мы им? Изобретателей в стране — море, а внедрения — сотые доли процентов. что не так? буржуи вредят, не иначе.

… Когда мир «едет» по закону Мура, а мы — по госплану, +5% в год все характеристики…

Подобные табло были не только на стадионах.

Большая часть из них находилась на ж/д вокзалах и в аэропортах.

Кроме того, почти в каждом крупном городе было табло типа «бегущая строка».

И все они чем-то управлялись.

На ж/д вокзалах/аэропортах они не светились — там какая-то механика. Элементы матрицы меняли цвет черный/зеленый. Некоторые элементы зависали в каком-то положении.

И механика чем-то управлялась.

Отличное развитие темы: «The Difference Engine» (с)

Еще они разрабатывали огромные настенные табло на забавных лампах ИТМ2М, которые работали по принципу тиратрона и имели в себе 16 пикселов RGBW.

В нем луч рисует индивидуально каждый символ, который в отличие от растрового способа закодирован не матрицей точек, а векторами...

То есть, как в осциллографе?

Еще там есть транспарант «ФЗ». Что он делает — так и не понял.

Расшифровка так и напрашивается! Просто тогда инженеры были культурнее современных, возможно.

Интересно, в чем профит векторного цифробуквенного дисплея на ЭЛТ (по сравнению с привычным, на базе телевизионной развертки)? Качество изображения, как я понял, даже хуже.

Я про это:

Было прикольно, символы жили своей жизнью, дрожали, скакали вверх-вниз.

Особенно корявыми были цифры и буквы с острыми углами, например, 4 или А

Он почти успевает вывести все за один кадр, но если не успевает, когда много сложных знаков, то частота развертки становится 25 Гц, и наблюдается мерцание.

Для отображения отметки "свой-чужой" на дисплее РЛС это нормально, но алфавитно-цифровой дисплей с такими характеристиками — это странно. При том, что растровый дисплей значительно проще по конструкции.

В векторном же дисплее память экрана не нужна. Вместо нее сверх-надежные диодные матрицы. А со сбоями памяти кадра даже какое-то время можно работать — будут некоторые символы перескакивать, но человек же может читать текст даже если и 30 и 40% букв текста не на своих местах.

В растровом дисплее не обязателен фреймбуфер. Возможен и текстовый режим, для которого объём требуемой видеопамяти резко падает. Очень хорош также тайловый режим, сочетающий преимущества текстового и графического. Применён он, в частности, в ПК8000 и NES.

Память нужна. Просто для текстового режима ее нужно меньше.

Скорее всего, инженеры промасштабировали умение выводить символы векторным способом. Этакий хардварный г-код.

КОИ-7 тогда проблемой не были. В RAFOS тоже маленьких букв не было. Это потом, в RT-11 они появились. Писали в "… могучем, непрощающем редакторе TECO" или EDIT. Я потом долго еще ESC называл «контрол-ша». Для выхода из режима вставки, как в vi, надо было нажать esc дважды… На РИНе это было контрол-Ш.

Кстати, вспомнилось. Обратите внимание на «спец-знак» по четверкой. Про символ бакса тогда и речи не было. А этот — оптимисты называли «солнышко», а пессимисты — «ракета».

Жаль, инструкция не способна передать накал страстей спора между разработчиками о том, в какую сторону поворачивать ключ, и на сколько градусов. 90! Нет, 180! Нет, 90! Шутка. На самом деле просто снимали с производства один тип замка, и приходилось ставить другой.

Векторный дисплей РИН-609