Нет-нет, статья не про план резервного копирования. Статья про план «Б».

Поддавшись массовой истерии, решил я перейти в НПФ. (Нет! Статья не про НПФ!)

Почитал обзоры и рейтинги, выяснил, что разные источники без зазрения совести публикуют разную доходность по одним и тем же НПФ (опять отвлекаюсь)… и решил перевести в ХХХ24 (нет смысла обсуждать).

Прихожу в отделение, сижу с талончиком 1 час (один час) в очереди из трех человек, наконец попадаю на приём и выясняю, что «у нас сегодня система висит и почти не работает». (Вот! Вот про это статья.)

Ну что ж, я понимаю, бывает.

Через два дня, в эту пятницу, я прихожу в другое отделение ХХХ24 и уже совершенно без очереди узнаю, что у них тоже система «висит и не работает». И нет, без системы они не могут принять заявление.

— Как же так? — говорю — Все отделения что-ли не работают?

— Вот в понедельник ещё всё работало нормально. Вы приходите на следующей неделе.

Я даже на минуту задумался, когда у меня на следующей неделе будет возможность уйти с работы, чтобы прийти в банк, но тут же меня осенило:

— Нельзя в такой банк переводить свои деньги!

Нет, это не реакция капризного ребенка. Да, системы, бывает, глючат. Но как себя ведет этой ситуации банк и НПФ? А никак. Они ничего не делают. У них нет плана «Б».

Как раз в те дни, когда всплеск активности переводов в НПФ.

А ведь это не мгновенные переводы, тут система вообще не нужна. Им достаточно принять от меня заявление с подписью, с правильно заполненными реквизитами, с бесполезной ксерокопией паспорта и СНИЛС-а, чтобы потом отослать его в пенсионный фонд и завести в систему.

То есть, где-то в банке сидит большой человек, ответственный за НПФ, получающий бонусы за его успешность, но ему пофигу, что клиенты несколько дней не могут написать заявления.

А ведь мог бы построить всех, разослать хоть по электронке, хоть курьером инструкции по приему заявлений в бумажном виде, отправил бы бланки для заполнения и процедуру, как их потом вводить при восстановлении работоспособности. Понятно, не сам, через подчиненных. Но он не делает этого.

Могу я быть уверенным, что когда нужно будет быстро отреагировать на изменения на рынке и перевести мои инвестиции из одних финансовых инструментов в другие, этот банк сможет быть эффективным?

Нет. Я не уверен.

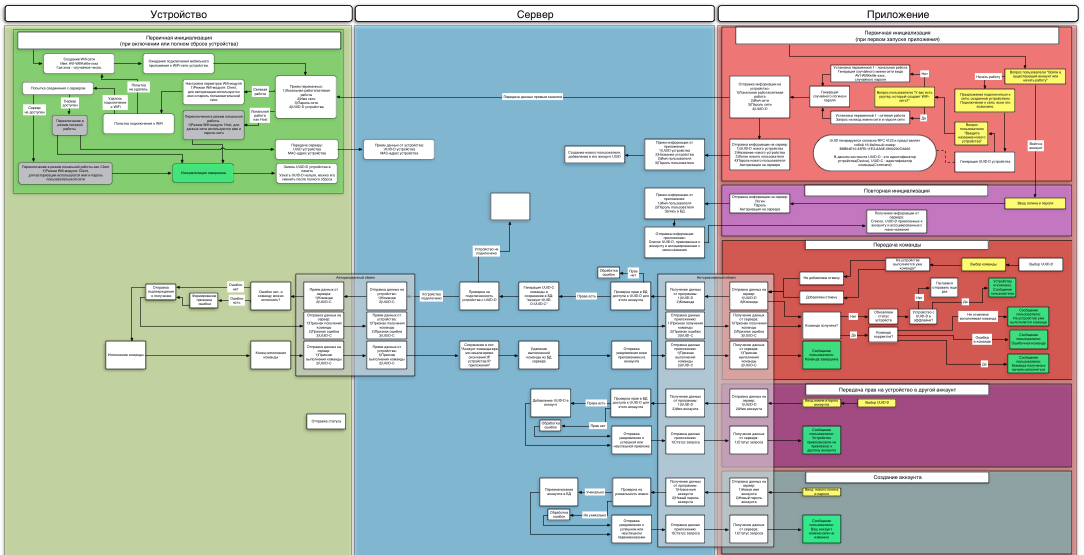

Речь пойдет, о технических стандартах, т.е. протоколах, спецификациях, паттернах, конвенциях, интерфейсах, форматах данных, нотациях и других отраслевых и особенно внутренних нормах, которые мы используем или изобретаем при разработке программных систем. Очевидных вещей я не буду повторять, каждый знает, что стандарты — это хорошо и правильно, что они способствуют унификации и, следовательно, совместимости систем и их модулей. Надеюсь, мои обобщения опыта, в форме «заметок для себя», будут полезными и нетривиальными.

Речь пойдет, о технических стандартах, т.е. протоколах, спецификациях, паттернах, конвенциях, интерфейсах, форматах данных, нотациях и других отраслевых и особенно внутренних нормах, которые мы используем или изобретаем при разработке программных систем. Очевидных вещей я не буду повторять, каждый знает, что стандарты — это хорошо и правильно, что они способствуют унификации и, следовательно, совместимости систем и их модулей. Надеюсь, мои обобщения опыта, в форме «заметок для себя», будут полезными и нетривиальными.