Специалист по дата-майнингу и визуализации данных Майк Босток (Mike Bostock) опубликовал великолепную подборку с визуализацией различных алгоритмов.

Работа уникальная, в своём роде, потому что в этом случае графическое отображение особенно сложно сделать: ведь, по сути, нет данных для анализа. «Но алгоритмы также демонстрируют, что визуализация — это больше, чем просто инструмент для поиска закономерностей среди данных, — пишет Майк Босток. — Визуализация использует зрительную систему человека, чтобы расширить человеческий интеллект: с её помощью мы лучше понимаем важные абстрактные процессы и, надеюсь, другие вещи тоже».

Проще говоря, зрение помогает нам думать.

Работа уникальная, в своём роде, потому что в этом случае графическое отображение особенно сложно сделать: ведь, по сути, нет данных для анализа. «Но алгоритмы также демонстрируют, что визуализация — это больше, чем просто инструмент для поиска закономерностей среди данных, — пишет Майк Босток. — Визуализация использует зрительную систему человека, чтобы расширить человеческий интеллект: с её помощью мы лучше понимаем важные абстрактные процессы и, надеюсь, другие вещи тоже».

Проще говоря, зрение помогает нам думать.

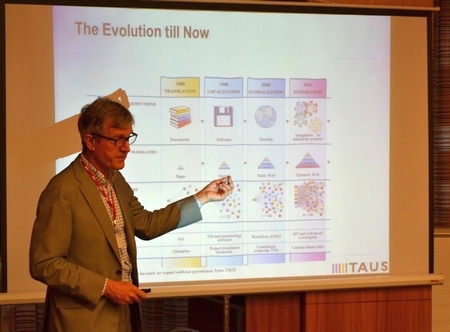

В конце мая в Москве мы (ABBYY Language Services) собирали представителей индустрии перевода и локализации на круглый стол TAUS, чтобы всем вместе поговорить об автоматизации перевода: что это такое, какая от этого польза, что с этим делать и кому это нужно. Разговор получился продуктивным, чем мы очень довольны. Теперь мы расскажем вам об одном из докладов, который стал лучшим по итогам круглого стола и позволил его автору получить специальную награду TAUS Excellence Award.

В конце мая в Москве мы (ABBYY Language Services) собирали представителей индустрии перевода и локализации на круглый стол TAUS, чтобы всем вместе поговорить об автоматизации перевода: что это такое, какая от этого польза, что с этим делать и кому это нужно. Разговор получился продуктивным, чем мы очень довольны. Теперь мы расскажем вам об одном из докладов, который стал лучшим по итогам круглого стола и позволил его автору получить специальную награду TAUS Excellence Award.