В нашем проекте PT Application Inspector реализовано несколько подходов к анализу исходного кода на различных языках программирования:

- поиск по сигнатурам;

- исследование свойств математических моделей, полученных в результате статической абстрактной интерпретации кода;

- динамический анализ развернутого приложения и верификация на нем результатов статического анализа.

Наш цикл статей посвящен структуре и принципам работы модуля сигнатурного поиска (PM, pattern matching). Преимущества такого анализатора — скорость работы, простота описания шаблонов и масштабируемость на другие языки. Среди недостатков можно выделить то, что модуль не в состоянии анализировать сложные уязвимости, требующие построения высокоуровневых моделей выполнения кода.

К разрабатываемому модулю были, в числе прочих, сформулированы следующие требования:

- поддержка нескольких языков программирования и простое добавление новых;

- поддержка анализа кода, содержащего синтаксические и семантические ошибки;

- возможность описания шаблонов на универсальном языке (DSL, domain specific language).

В нашем случае все шаблоны описывают какие-либо уязвимости или недостатки в исходном коде.

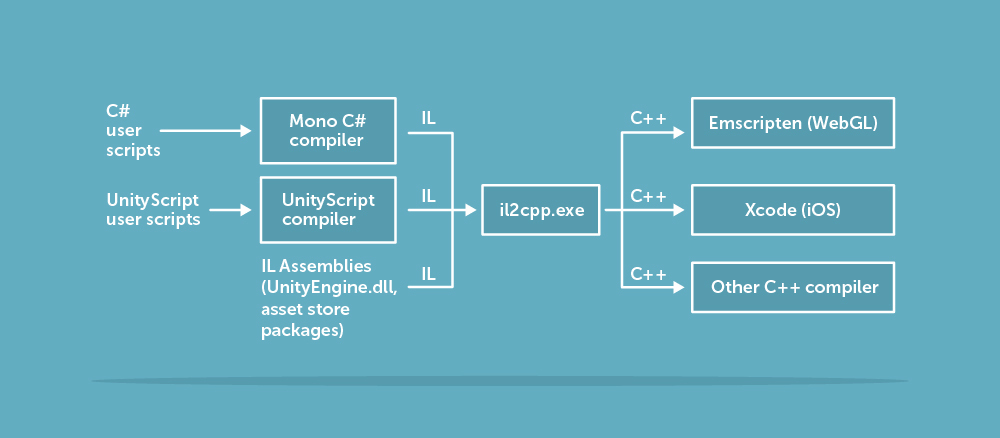

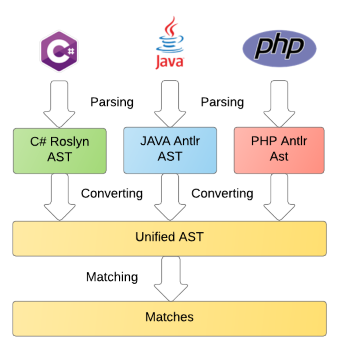

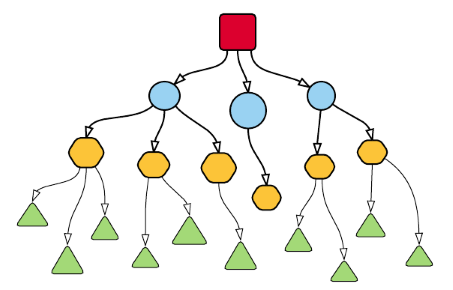

Весь процесс анализа кода может быть разбит на следующие этапы:

- парсинг в зависимое от языка представление (abstract syntax tree, AST);

- преобразование AST в независимый от языка унифицированный формат;

- непосредственное сопоставление с шаблонами, описанными на DSL.

Данная статья посвящена первому этапу, а именно: парсингу, сравнению функциональных возможностей и особенностей различных парсеров, применению теории на практике на примере грамматик Java, PHP, PLSQL, TSQL и даже C#. Остальные этапы будут рассмотрены в следующих публикациях.

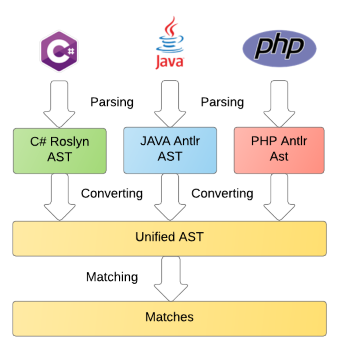

Иногда в процессе описания бизнес-логики, необходимо составить граф асинхронных операций с внутренними зависимостями, т.е. когда задачи выполняются асинхронно, но некоторые задачи зависят от других и тем самым вынуждены «ждать» пока из можно будет запустить. В этом посте я хочу показать как эту проблему можно решить путем создания графической DSL, которая позволит разработчику визуально определить граф зависимостей.

Иногда в процессе описания бизнес-логики, необходимо составить граф асинхронных операций с внутренними зависимостями, т.е. когда задачи выполняются асинхронно, но некоторые задачи зависят от других и тем самым вынуждены «ждать» пока из можно будет запустить. В этом посте я хочу показать как эту проблему можно решить путем создания графической DSL, которая позволит разработчику визуально определить граф зависимостей.

В свое время на Хабре был опубликован цикл статей «Логика мышления». С тех пор прошло два года. За это время удалось сильно продвинуться вперед в понимании того, как работает мозг и получить интересные результаты моделирования. В новом цикле «Логика сознания» я опишу текущее состоянии наших исследований, ну а попутно попытаюсь рассказать о теориях и моделях интересных для тех, кто хочет разобраться в биологии естественного мозга и понять принципы построения искусственного интеллекта.

В свое время на Хабре был опубликован цикл статей «Логика мышления». С тех пор прошло два года. За это время удалось сильно продвинуться вперед в понимании того, как работает мозг и получить интересные результаты моделирования. В новом цикле «Логика сознания» я опишу текущее состоянии наших исследований, ну а попутно попытаюсь рассказать о теориях и моделях интересных для тех, кто хочет разобраться в биологии естественного мозга и понять принципы построения искусственного интеллекта.