Когда мы встретились, я шел в студенческий клуб или из него? Спрашиваю, потому что во втором случае я уже пообедал.

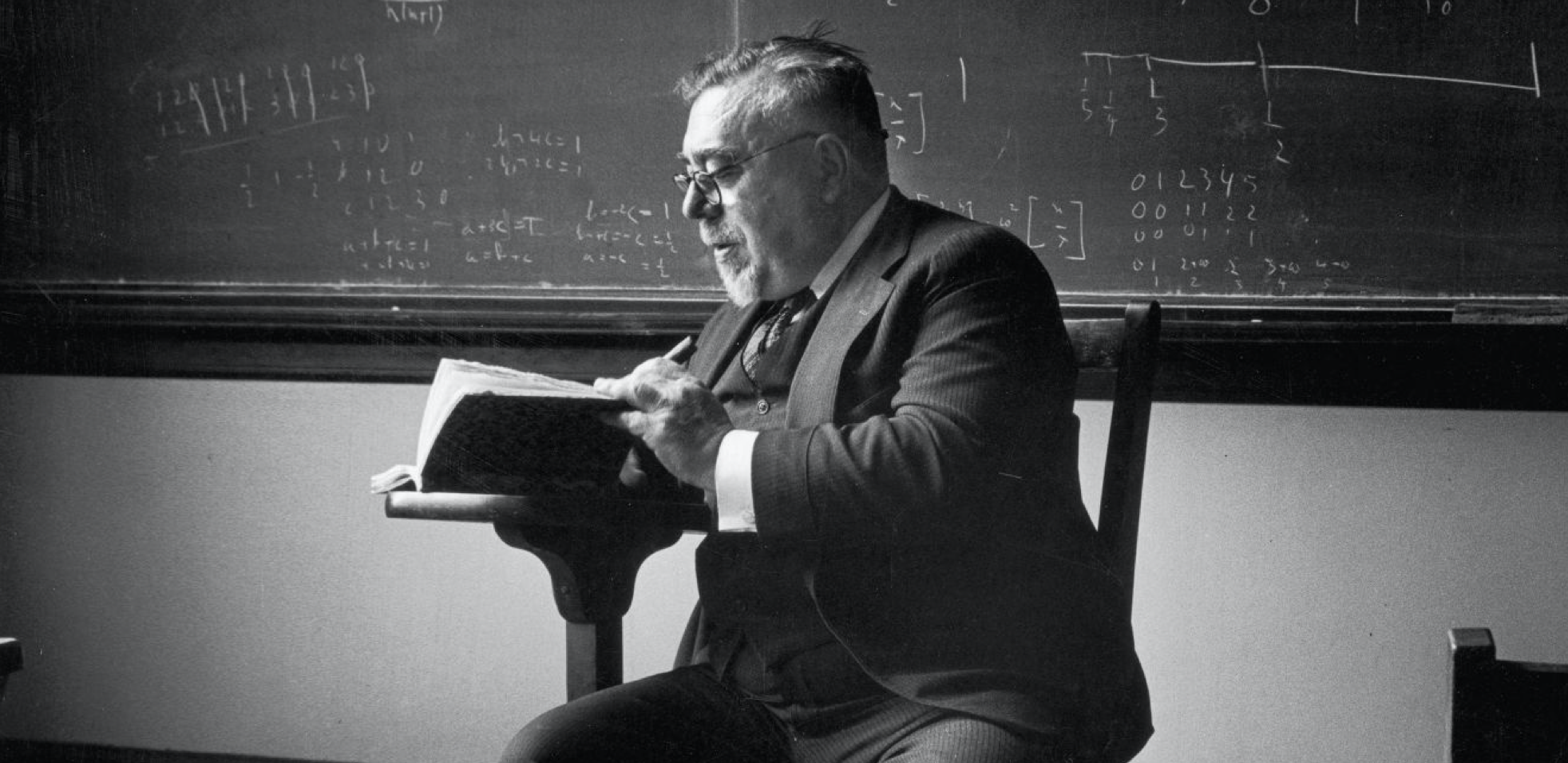

Американский математик Норберт Винер был во всех отношениях своеобразным человеком. Закончив среднюю школу в 11 лет, он поступил в Колледж Тафтса и всего через три года стал бакалавром математики. Еще до наступления совершеннолетия Гарвард удостоил Винера докторской степени за его диссертацию по математической логике. Вот какую характеристику ему дает Сильвия Назар:

Американский Джон фон Нейман, выдающийся эрудит, который сделал потрясающий вклад в чистую математику, а затем начал вторую и столь же поразительную карьеру в прикладной математике.

Винер был тем самым человеком, который ввел современное значение слова «feedback» («обратная связь»), изобретая кибернетику, а кибернетика, в свою очередь, дала жизнь таким революционным понятиям как искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, нейрология (в ключе нейросетей) и многим другим.

Следующим пунктом бизнес-анализа является описание бизнес процессов. На этом этапе, обычно, рисуют, так называемые диаграммы бизнес-процессов «As is». И вот тут-то всех и поджидают проблемы, что называется, на ровном месте. Самая большая проблема в том, что за деревьями не видно леса. Так же, как и при описании бизнес-целей, зачастую народ увлекается описанием того, как все работает прямо сейчас. При этом редко кто задается целью разобраться, а насколько текущие процессы вообще соответствуют тому, как все должно быть? Все наверняка знают одно из правил автоматизации: «автоматизируя бардак — мы получаем автоматизированный бардак, и ничего более». Так вот, чтобы не строить очередной «скайнет», который всех уничтожит, необходимо понять — «а как же все вообще должно функционировать?». И это очень интересная задача.

Следующим пунктом бизнес-анализа является описание бизнес процессов. На этом этапе, обычно, рисуют, так называемые диаграммы бизнес-процессов «As is». И вот тут-то всех и поджидают проблемы, что называется, на ровном месте. Самая большая проблема в том, что за деревьями не видно леса. Так же, как и при описании бизнес-целей, зачастую народ увлекается описанием того, как все работает прямо сейчас. При этом редко кто задается целью разобраться, а насколько текущие процессы вообще соответствуют тому, как все должно быть? Все наверняка знают одно из правил автоматизации: «автоматизируя бардак — мы получаем автоматизированный бардак, и ничего более». Так вот, чтобы не строить очередной «скайнет», который всех уничтожит, необходимо понять — «а как же все вообще должно функционировать?». И это очень интересная задача.

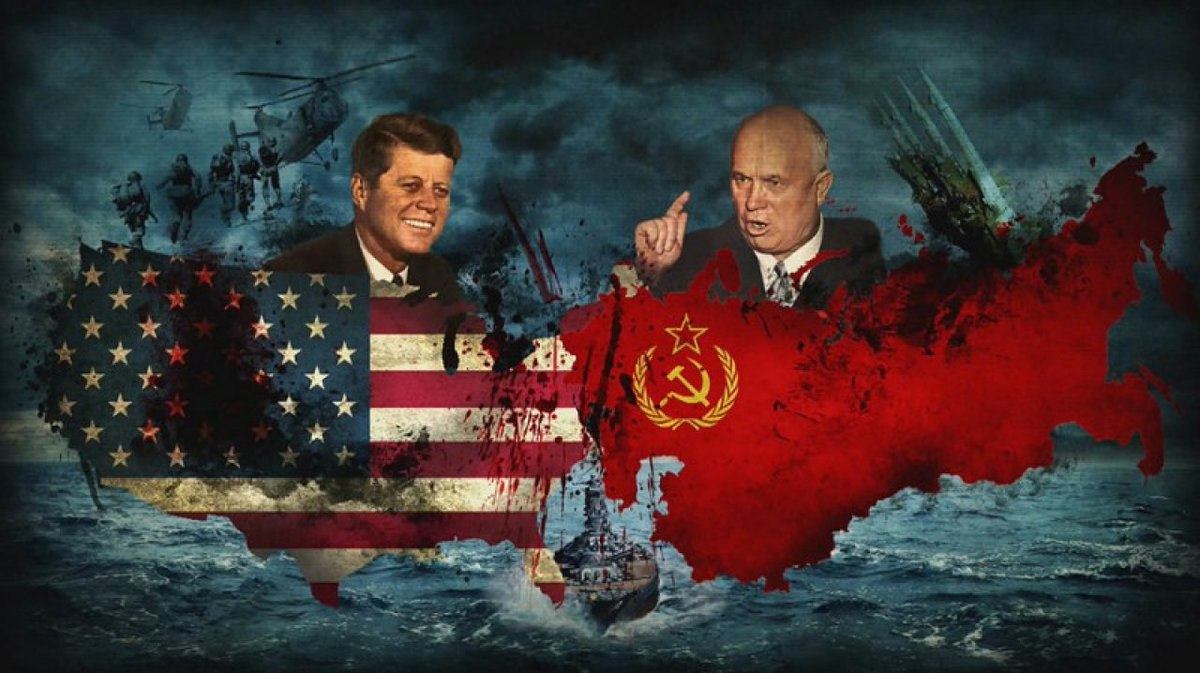

«Мы сыграли в гляделки, и, по-моему, противник моргнул», — сказал государственный секретарь США Дин Раск на пике кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. Он имел в виду сигналы, которые подавал Советский Союз, желая разрешить самую опасную ядерную конфронтацию между двумя сверхдержавами, которую многие аналитики интерпретировали как классический пример игры в ядерного «цыплёнка» (на русском аналог этой игры называется «ястребы и голуби»).

«Мы сыграли в гляделки, и, по-моему, противник моргнул», — сказал государственный секретарь США Дин Раск на пике кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. Он имел в виду сигналы, которые подавал Советский Союз, желая разрешить самую опасную ядерную конфронтацию между двумя сверхдержавами, которую многие аналитики интерпретировали как классический пример игры в ядерного «цыплёнка» (на русском аналог этой игры называется «ястребы и голуби»).