Прошлые части цикла «Введение в SSD» поведали читателю про историю появления SSD-накопителей, интерфейсы взаимодействия с ними и популярные форм-факторы. Четвёртая часть расскажет о хранении данных внутри накопителей.

Инженер-радиотехник

Красиво переливаются звёздочки на небе… А в реальности — паровоз спутников, запущенных вчера Илоном Маском, и уже более суток будоражущих умы любителей смотреть в небо последние сутки. Честно признаюсь, в реальности, глазами, выглядит очень впечатляюще… Летящее копьё в небе с древком в виде десятков спутников и остриём на солнечном блике. Но все ли спутники здоровы? При ближнем рассмотрении записанных кадров удалось обнаружить отличия… далее под катом несколько картинок и наше видео…

Красиво переливаются звёздочки на небе… А в реальности — паровоз спутников, запущенных вчера Илоном Маском, и уже более суток будоражущих умы любителей смотреть в небо последние сутки. Честно признаюсь, в реальности, глазами, выглядит очень впечатляюще… Летящее копьё в небе с древком в виде десятков спутников и остриём на солнечном блике. Но все ли спутники здоровы? При ближнем рассмотрении записанных кадров удалось обнаружить отличия… далее под катом несколько картинок и наше видео…

Так вышло, что я большой поклонник творчества Уильяма Гибсона. Моё знакомство с этим замечательным прозаиком случилось вследствие глубокого увлечения эстетикой киберпанка и последующего обращения к "корням" жанра, отцом-основателям которого считают Гибсона (пусть сам он от этого всячески открещивается). Трилогией "Киберпространство" (Sprawl trilogy, 1984-1988), а именно открывающим трилогию романом "Нейромант" (Neuromancer, 1984), Гибсон популяризовал идеи киберпространства, виртуальной реальности и всемирной компьютерной сети (непосредственно термин "киберпространство" был изобретён самим же автором и впервые ведён в рассказе "Сожжение Хром" (Burning Chrome, 1982), однако широкое распространение термин получил лишь после публикации "Нейроманта"). Помимо очевидного влияния на поп-культуру (Sonic Youth, U2, Ghost in the Shell, The Matrix, Deus Ex, Shadowrun и ещё множество тайтлов, так или иначе испытавших влияние автора), существует мнение о менее очевидном влиянии Гибсона на сферу информационных технологий. В предисловии к юбилейному изданию "Нейроманта" американский писатель-фантаст Джек Уомак задаётся вопросом:

Может ли быть так, что видение Гибсоном глобального информационного пространства в конечном счёте стало причиной, по которой Интернет сегодня выглядит так, как он выглядит, и работает так, как он работает?

Я склоняюсь к положительному ответу на этот вопрос.

[Трой Майлз — спикер, автор, и разработчик программного обеспечения с многолетним опытом. Начал свою карьеру с написания игр для Commodore 64, Apple II и IBM PC на 6502-ом x86-ом Ассемблере. Дважды обладатель премии «Игра Года». Автор книги «jQuery Essentials», а так же большого количества журнальных статей и публикаций в собственном блоге. Создатель обучающих видеоматериалов. В настоящее время программирует веб и мобильные приложения в компании Kelley Blue Book.]

[Трой Майлз — спикер, автор, и разработчик программного обеспечения с многолетним опытом. Начал свою карьеру с написания игр для Commodore 64, Apple II и IBM PC на 6502-ом x86-ом Ассемблере. Дважды обладатель премии «Игра Года». Автор книги «jQuery Essentials», а так же большого количества журнальных статей и публикаций в собственном блоге. Создатель обучающих видеоматериалов. В настоящее время программирует веб и мобильные приложения в компании Kelley Blue Book.]

Привет! Вы, возможно, знаете меня по серии «Реверсим Нейроманта», где я рассказываю о том, как мы реверс-инжинирим и портируем видеоигру по мотивам одноимённого романа Уильяма Гибсона. Из-за своего содержания, это, скорее, спин-офф, чем следующая номерная часть — самостоятельный материал, не требующий от читателя дополнительной подготовки.

А началось с того, как viiri, со словами, — «Это программист, который написал Нейроманта. Думаю он будет не против ответить на вопросы», — прислал мне ссылку на твиттер-аккаунт человека по имени Трой Майлз (на фото). Тогда я работал над четвёртой частью цикла и не придал этому большого значения. Обдумав это спустя несколько недель, идея интервью с разработчиком показалась мне настолько удачной, что я тут же написал Трою о том: кто мы, чем занимаемся, и чего от него хотим. Ответ не заставил себя долго ждать, Трой очень благосклонно отнёсся к нашей затее и согласился ответить на мои вопросы.

Приветствую!

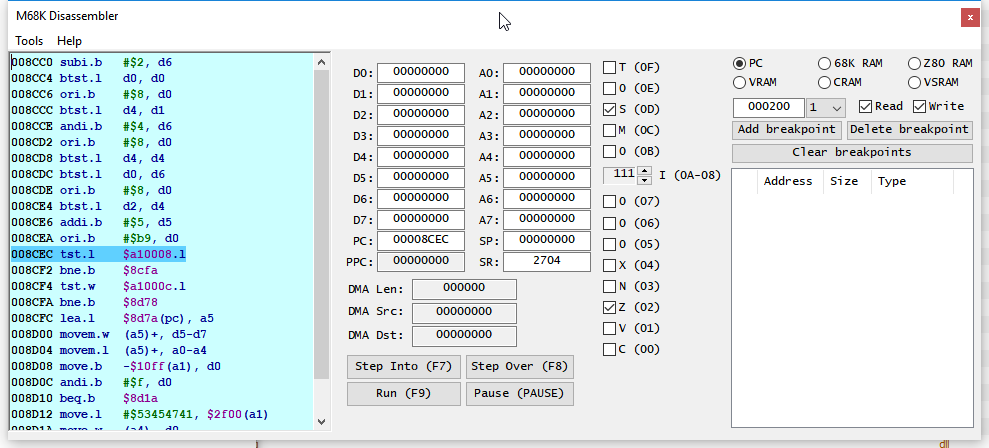

Товарищи реверсеры, ромхакеры: в основном эта статья будет посвящена вам. В ней я расскажу вам, как написать свой плагин-отладчик для IDA Pro. Да, уже была первая попытка начать рассказ, но, с тех пор много воды утекло, многие принципы пересмотрены. В общем, погнали!

На видео может показаться, что вольфрамовым ломом черпают расплавленный светящийся уран, но… но нет. И это не изображение тепловизора — это самый ближний инфракрасный спектральный диапазон. Возможно, вы больше не увидите таких уникальных картинок, которые спрятались под кат, добро пожаловать…

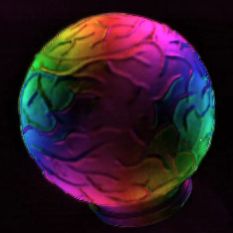

На видео может показаться, что вольфрамовым ломом черпают расплавленный светящийся уран, но… но нет. И это не изображение тепловизора — это самый ближний инфракрасный спектральный диапазон. Возможно, вы больше не увидите таких уникальных картинок, которые спрятались под кат, добро пожаловать… Поляризация используется во многих областях, наиболее известное применение из которых – это разделение стереопары в 3Д фильмах у некоторых телевизоров и в кинотеатрах, это круговая поляризация. При фотосъемке применяют поляризационные фильтры, чтобы избавиться от паразитных бликов за счет эффекта, когда свет приобретает поляризацию при отражении. Но о том, с какой поляризацией фотоны излучаем мы и объекты вокруг нас, информации почти нет. На просторах интернета вы практически не найдёте информации и примеров того, как выглядит истинное собственное поляризованное излучение объектов.

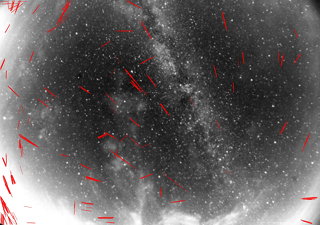

Поляризация используется во многих областях, наиболее известное применение из которых – это разделение стереопары в 3Д фильмах у некоторых телевизоров и в кинотеатрах, это круговая поляризация. При фотосъемке применяют поляризационные фильтры, чтобы избавиться от паразитных бликов за счет эффекта, когда свет приобретает поляризацию при отражении. Но о том, с какой поляризацией фотоны излучаем мы и объекты вокруг нас, информации почти нет. На просторах интернета вы практически не найдёте информации и примеров того, как выглядит истинное собственное поляризованное излучение объектов.  Недавно на Хабре была опубликована статья со съёмками ночного неба «Ночная жизнь неба или в поисках Персеид». Но самих метеоров авторы не смогли обнаружить из-за большого количества спутников, которые в данном случае являются ложными объектами. Я не смог пройти мимо, решил обработать видео, и посмотреть, есть ли на нём Персеиды или нет.

Недавно на Хабре была опубликована статья со съёмками ночного неба «Ночная жизнь неба или в поисках Персеид». Но самих метеоров авторы не смогли обнаружить из-за большого количества спутников, которые в данном случае являются ложными объектами. Я не смог пройти мимо, решил обработать видео, и посмотреть, есть ли на нём Персеиды или нет.