Разработчик Бенджамин Джексон (Benjamin Jackson) написал скрипт и собрал информацию по всем проектам Kickstarter с апреля 2011 по апрель 2012 года.

Kickstarter — площадка для «народного финансирования» интересных идей и стартапов за комиссию в 5%. Третий год бизнеса оказался вполне успешным: профинансировано проектов на $119,6 млн, заработок Kickstarter составил около шести миллионов.

Под катом — список самых успешных проектов Kickstarter, а также любопытная статистика по количеству собранных денег.

Kickstarter — площадка для «народного финансирования» интересных идей и стартапов за комиссию в 5%. Третий год бизнеса оказался вполне успешным: профинансировано проектов на $119,6 млн, заработок Kickstarter составил около шести миллионов.

Под катом — список самых успешных проектов Kickstarter, а также любопытная статистика по количеству собранных денег.

Нет, это статья не об игре про заражённый вирусом Манхэттен и его мутантов. Речь пойдёт о прототипах другого рода — прототипах программного обеспечения.

Нет, это статья не об игре про заражённый вирусом Манхэттен и его мутантов. Речь пойдёт о прототипах другого рода — прототипах программного обеспечения. Недавно начала вести курсы по основам тестирования, и так получилось, что группа собралась из одних программистов. И каково же было мое удивление, когда люди, задействованные в разработке программного обеспечения, ничего не знают о тестировании. Умные ребята, продвинутые программисты, хорошо разбирающиеся в своей предметной области, ничего не знают о том, как тестировать ими же написанное программное обеспечение.

Недавно начала вести курсы по основам тестирования, и так получилось, что группа собралась из одних программистов. И каково же было мое удивление, когда люди, задействованные в разработке программного обеспечения, ничего не знают о тестировании. Умные ребята, продвинутые программисты, хорошо разбирающиеся в своей предметной области, ничего не знают о том, как тестировать ими же написанное программное обеспечение. В ходе подготовки к

В ходе подготовки к

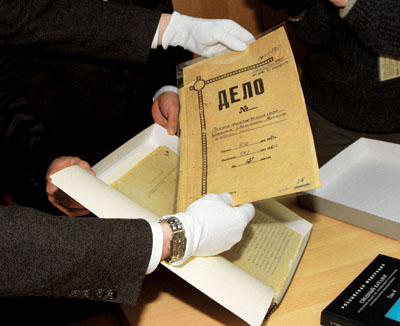

Интерактивные прототипы сложных информационных систем (в нашем случае это система электронного архива), как известно, могут использоваться на разных стадиях разработки, например:

Интерактивные прототипы сложных информационных систем (в нашем случае это система электронного архива), как известно, могут использоваться на разных стадиях разработки, например:

От переводчика.

От переводчика.  От переводчика. Как часто вы обращаетесь к собственному домашнему фотоархиву? Конечно же, вы регулярно просматриваете свежие фотографии, иллюстрирующие совсем недавние события из вашей жизни. Еще вы посылаете их друзьям по электронной почте, размещаете в блогах и социальных сетях… Но проходит месяц — и воспоминания о событии стираются, и фотографии утрачивают былую значимость. Глядя на те же самые фото через год вы, возможно, вообще не вспомните, когда и зачем все это было снято. По мере разрастания фотоархива к вам приходит в голову вполне разумная идея: оставить лишь те фотографии, которые отражают действительно значимые события (например, свадьбу или защиту диссертации) и к которым вы будете время от времени обращаться Но чем больше времени проходит — тем менее осуществимым становится такой план. Вы просто физически не сможете просмотреть такое количество фотографий и определить, что нужно оставить, а что — удалить. Поэтому в такой ситуации вы, скорее всего, примете самое простое решение: приобретете жесткий диск большей емкости и перенесете фотоархив на него. Впрочем, к большинству фотографий вы все равно не будете обращаться.

От переводчика. Как часто вы обращаетесь к собственному домашнему фотоархиву? Конечно же, вы регулярно просматриваете свежие фотографии, иллюстрирующие совсем недавние события из вашей жизни. Еще вы посылаете их друзьям по электронной почте, размещаете в блогах и социальных сетях… Но проходит месяц — и воспоминания о событии стираются, и фотографии утрачивают былую значимость. Глядя на те же самые фото через год вы, возможно, вообще не вспомните, когда и зачем все это было снято. По мере разрастания фотоархива к вам приходит в голову вполне разумная идея: оставить лишь те фотографии, которые отражают действительно значимые события (например, свадьбу или защиту диссертации) и к которым вы будете время от времени обращаться Но чем больше времени проходит — тем менее осуществимым становится такой план. Вы просто физически не сможете просмотреть такое количество фотографий и определить, что нужно оставить, а что — удалить. Поэтому в такой ситуации вы, скорее всего, примете самое простое решение: приобретете жесткий диск большей емкости и перенесете фотоархив на него. Впрочем, к большинству фотографий вы все равно не будете обращаться.

От переводчика. Выбор ECM-системы — дело очень непростое. Публикаций, в которых описываются и сравниваются между собой различные программные решения — много, а вот лишенных рекламного характера материалов, представляющих собой беспристрастный анализ — мало. Сегодня мы хотели бы предложить вниманию наших читателей перевод статьи, написанной Нэнси Грэхем Морлэнд, сотрудницей Государственного архива штата Нью-Йорк. Автор занимает принципиально неангажированную позицию: в тексте даже не упоминаются названия каких-либо конкретных программных продуктов. Конечно, высказываемые в статье соображения во многом являются спорными. Но в то же время автор, документовед по специальности, смотрит на проблему выбора ECM-системы взглядом рядового пользователя и указывает на ряд моментов, на которые технические специалисты зачастую не обращают внимания.

От переводчика. Выбор ECM-системы — дело очень непростое. Публикаций, в которых описываются и сравниваются между собой различные программные решения — много, а вот лишенных рекламного характера материалов, представляющих собой беспристрастный анализ — мало. Сегодня мы хотели бы предложить вниманию наших читателей перевод статьи, написанной Нэнси Грэхем Морлэнд, сотрудницей Государственного архива штата Нью-Йорк. Автор занимает принципиально неангажированную позицию: в тексте даже не упоминаются названия каких-либо конкретных программных продуктов. Конечно, высказываемые в статье соображения во многом являются спорными. Но в то же время автор, документовед по специальности, смотрит на проблему выбора ECM-системы взглядом рядового пользователя и указывает на ряд моментов, на которые технические специалисты зачастую не обращают внимания.  Одной из характерных тенденций наших дней является переход на электронный документооборот и электронное хранение документов. Многие организации сталкиваются с проблемой выбора и внедрения ECM-систем. В актуальной ситуации осуществить правильный выбор очень непросто. Содержательные аналитические публикации по ECM-проблематике на русском языке практически отсутствуют. Львиную долю имеющихся публикаций составляет реклама без намека на какую-либо аналитику. Конечно, в Интернете можно найти немало материалов на иностранных языках. Но здесь возникает еще одна трудностью: большинство терминов из области ECM не имеют точных эквивалентов в русском языке, а единого мнения относительно вариантов их перевода еще не сложилось. Отсутствие единой терминологии только способствует различным спекуляциям и маркетинговым ухищрениям.

Одной из характерных тенденций наших дней является переход на электронный документооборот и электронное хранение документов. Многие организации сталкиваются с проблемой выбора и внедрения ECM-систем. В актуальной ситуации осуществить правильный выбор очень непросто. Содержательные аналитические публикации по ECM-проблематике на русском языке практически отсутствуют. Львиную долю имеющихся публикаций составляет реклама без намека на какую-либо аналитику. Конечно, в Интернете можно найти немало материалов на иностранных языках. Но здесь возникает еще одна трудностью: большинство терминов из области ECM не имеют точных эквивалентов в русском языке, а единого мнения относительно вариантов их перевода еще не сложилось. Отсутствие единой терминологии только способствует различным спекуляциям и маркетинговым ухищрениям.  "

" От переводчика. Начало Нового года — прекрасный повод для подведения итогов и анализа дальнейших перспектив. Не так давно на сайте компании

От переводчика. Начало Нового года — прекрасный повод для подведения итогов и анализа дальнейших перспектив. Не так давно на сайте компании

Хочу рассказать о семилетнем опыте ведения курса Enterprise content management (ECM) в питерском электротехническом универе.

Хочу рассказать о семилетнем опыте ведения курса Enterprise content management (ECM) в питерском электротехническом универе.  По специфике своей профессиональной деятельности (

По специфике своей профессиональной деятельности (