В статье речь пойдет о построение нейронных сетей (с регуляризацией) с вычислениями преимущественно векторным способом на Python. Статья приближена к материалам курса Machine learning by Andrew Ng для более быстрого восприятия, но если вы курс не проходили ничего страшного, ничего специфичного не предвидится. Если вы всегда хотели построить свою нейронную сеть с преферансом и барышням векторами и регуляризацией, но что то вас удерживало, то сейчас самое время.

Данная статья нацелена на практическую реализацию нейронных сетей, и предполагается что читатель знаком с теорией (поэтому она будет опущена).

Данная статья нацелена на практическую реализацию нейронных сетей, и предполагается что читатель знаком с теорией (поэтому она будет опущена).

Вы когда нибудь задумывались о том, что происходит, когда вы ставите точку в python? Что скрывает за собой символ str(“\u002E”)? Какие тайны он хранит? Если без мистики, вы знаете как происходит поиск и установка значений пользовательских атрибутов в python? Хотели бы узнать? Тогда… добро пожаловать!

Вы когда нибудь задумывались о том, что происходит, когда вы ставите точку в python? Что скрывает за собой символ str(“\u002E”)? Какие тайны он хранит? Если без мистики, вы знаете как происходит поиск и установка значений пользовательских атрибутов в python? Хотели бы узнать? Тогда… добро пожаловать!

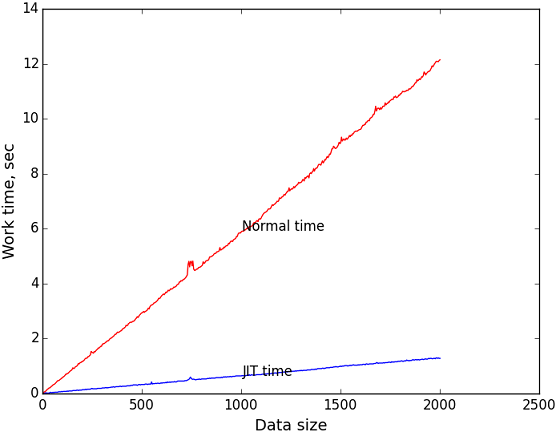

Продолжаем цикл пятничных статей "X глазами C++ программиста" (

Продолжаем цикл пятничных статей "X глазами C++ программиста" (