Доброго времени суток, хабражители!

Думаю, многих из вас когда-либо посещала мысль «вот бы сохранить статьи с Хабра». Такая же мысль посетила и меня чуть больше года назад.

Представляю вам новую версию программы закачки статей с Хабра, Гиктаймс и Мегамозг в формате PDF.

Новый проект называется HabraParse.

Проект состоит из библиотечки, которая парсит сайты, и скрипта, использующего лишь часть возможностей этой библиотеки. Скрипт написан на python3, для его работы потребуются модули docopt, requests и weasyprint (все их легко можно установить командой pip install name).

На текущий момент в скрипте имеются следующие возможности:

Использование опций --gt/--mm позволяет сохранять статьи с GeekTimes.ru и Megamozg.ru.

Пользуйтесь и наслаждайтесь. В случае выявления ошибок прошу кидать сообщения в личку или заводить баг на github-страничке проекта.

Если кому-то чего-то не хватает, то пишите фич-реквест в комментах, по мере сил постараюсь реализовать.

Думаю, многих из вас когда-либо посещала мысль «вот бы сохранить статьи с Хабра». Такая же мысль посетила и меня чуть больше года назад.

Представляю вам новую версию программы закачки статей с Хабра, Гиктаймс и Мегамозг в формате PDF.

Новый проект называется HabraParse.

Проект состоит из библиотечки, которая парсит сайты, и скрипта, использующего лишь часть возможностей этой библиотеки. Скрипт написан на python3, для его работы потребуются модули docopt, requests и weasyprint (все их легко можно установить командой pip install name).

На текущий момент в скрипте имеются следующие возможности:

- скачать статью по её ID;

- скачать список URL избранного для заданного пользователя;

- скачать статьи из избранного в папку в формате PDF или HTML (пока реализация HTML не на высоте, поэтому по умолчанию используется формат PDF, но он работает значительно дольше).

Использование опций --gt/--mm позволяет сохранять статьи с GeekTimes.ru и Megamozg.ru.

Краткое описание параметров скрипта

Usage:

По умолчанию все команды работают с проектом HabraHabr.ru.

При задании опций --gt/--mm скрипт будет работать с GeekTimes.ru/Megamozg.ru.

Команды:

./habraparse.py save_favs_list [--gt|--mm] <username> <out_file>

./habraparse.py save_favs [--gt|--mm] [-cn --save-html --limit=N] <username> <out_dir>

./habraparse.py save_post [--gt|--mm] [-c --save-html] <topic_id> <out_file>

По умолчанию все команды работают с проектом HabraHabr.ru.

При задании опций --gt/--mm скрипт будет работать с GeekTimes.ru/Megamozg.ru.

Команды:

save_favs_list - сохранение в файл <out_file> списка URL избранного для пользователя <username>

save_favs - сохранение в папку <out_dir> статей из избранного для пользователя <username>

save_post - сохранение в файл <out_file> статьи с заданным ID

Пользуйтесь и наслаждайтесь. В случае выявления ошибок прошу кидать сообщения в личку или заводить баг на github-страничке проекта.

Если кому-то чего-то не хватает, то пишите фич-реквест в комментах, по мере сил постараюсь реализовать.

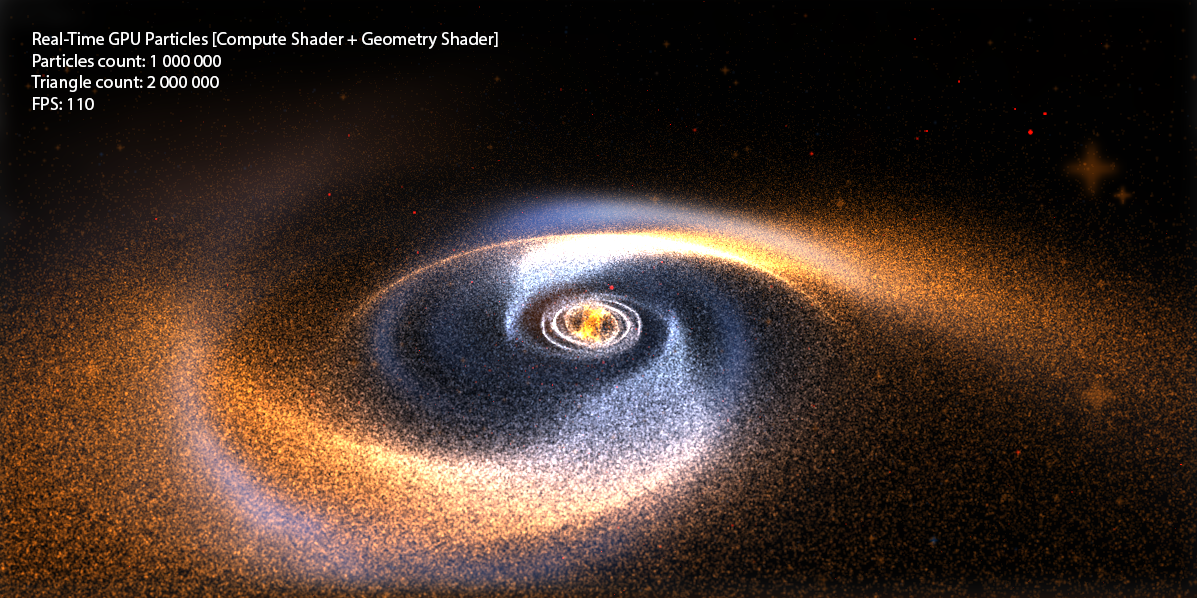

Хочу рассказать как я создавал, и потом переводил собственную систему частиц на GPU. Как я наивно думал просто будет сделать (мол чо там, двигать частицы, тююю). На самом деле о нюансах, возникающих при реализации, можно говорить очень много и долго, поэтому далее я расскажу только об решении проблем «узких» мест.

Хочу рассказать как я создавал, и потом переводил собственную систему частиц на GPU. Как я наивно думал просто будет сделать (мол чо там, двигать частицы, тююю). На самом деле о нюансах, возникающих при реализации, можно говорить очень много и долго, поэтому далее я расскажу только об решении проблем «узких» мест.