Этот цикл статей описывает волновую модель мозга, серьезно отличающуюся от традиционных моделей. Настоятельно рекомендую тем, кто только присоединился, начинать чтение с

первой части.

Информация, которой оперирует мозг, должна, с одной стороны, достаточно полно описывать происходящее, с другой стороны, должна храниться так, чтобы допускать выполнение над собой требуемых мозгу операций. В принципе, формат описания информации и алгоритмы ее обработки – вещи тесно связанные между собой. Первое во многом определяет второе. Поэтому говоря о том, как могут быть организованы данные, хранимые мозгом, мы, хотим того или нет, во многом предопределяем систему последующих мыслительных процессов. Так как разговор о принципах мышления нам предстоит позже, то сейчас мы сделаем акцент только на том, как обеспечить полноту текущего описания и последующего хранения информации. При этом подразумевая, что если, дойдя до мышления, окажется, что выбранный нами формат данных подошел под требуемые алгоритмы, то значит, нам повезло и мы пошли по правильному пути.

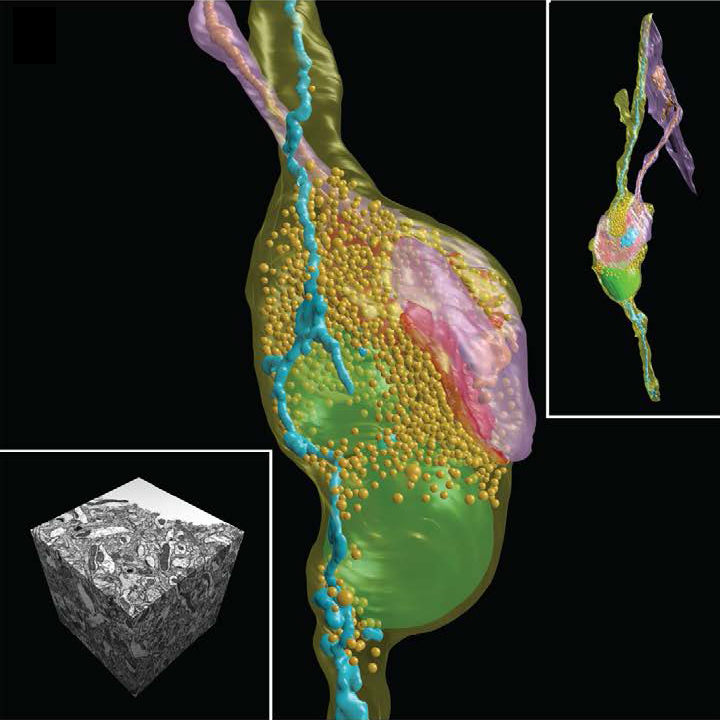

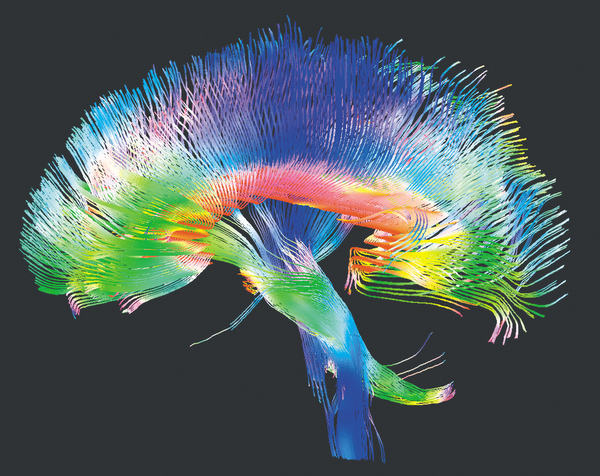

Чтобы понять, какой формат описаний использует мозг, проследим последовательность зрительного восприятия. Разглядывая изображение, мы «сканируем» его быстрыми движениями глаз, называемыми саккадами (рисунок на КДПВ). Каждая из них помещает в центр зрения один из фрагментов общей картины. На зонах зрительной коры возникают описания, соответствующие тому, что мы видим в этот момент в центре, что видит периферия и каково смещение в результате только что проделанной саккады. Каждая следующая саккада порождает новую картину. Эти описания сменяют друг друга одно за другим.

С одной стороны M-программисты настолько

С одной стороны M-программисты настолько  Не так давно, в Москве прошел семинар Wolfram Research

Не так давно, в Москве прошел семинар Wolfram Research

Однажды для презентации мне понадобились анимированные графики. С графиками, собственно, проблем не возникло, а для их анимации пришлось воспользоваться еще одним пакетом

Однажды для презентации мне понадобились анимированные графики. С графиками, собственно, проблем не возникло, а для их анимации пришлось воспользоваться еще одним пакетом

В конце прошлого года состоялся конкурс на разработку проектной документации на оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) объектов Московского метрополитена. Сумма контракта составила более 387 млн. рублей. И это лишь 10% от общей суммы, составляющей приблизительно 4 млрд. рублей, выделенной из федерального и городского бюджета на внедрение в Московском метрополитене современнейшей системы интеллектуального видеонаблюдения. Крупные суммы и далеко идущие планы, по сути, являются возобновлением государственной программы, действовавшей с 2010 по 2013 год и начатой в связи со всем нам известными трагическими событиями, произошедшими в Домодедово и Московском метрополитене. Давайте посмотрим, что было сделано за прошедшие годы, и чего нам стоит ждать от программы обеспечения безопасности в 2014-2016 годах.

В конце прошлого года состоялся конкурс на разработку проектной документации на оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) объектов Московского метрополитена. Сумма контракта составила более 387 млн. рублей. И это лишь 10% от общей суммы, составляющей приблизительно 4 млрд. рублей, выделенной из федерального и городского бюджета на внедрение в Московском метрополитене современнейшей системы интеллектуального видеонаблюдения. Крупные суммы и далеко идущие планы, по сути, являются возобновлением государственной программы, действовавшей с 2010 по 2013 год и начатой в связи со всем нам известными трагическими событиями, произошедшими в Домодедово и Московском метрополитене. Давайте посмотрим, что было сделано за прошедшие годы, и чего нам стоит ждать от программы обеспечения безопасности в 2014-2016 годах.