Введение

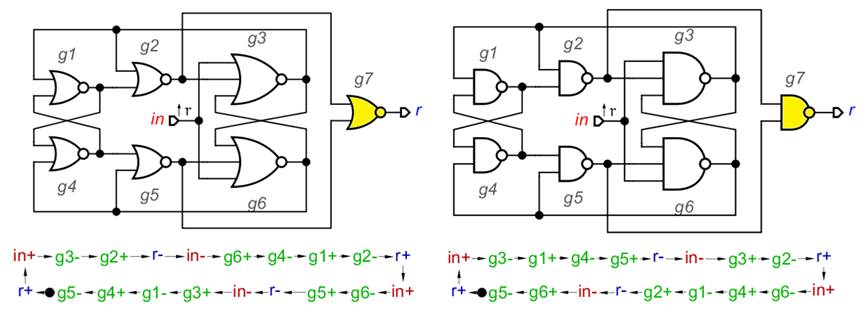

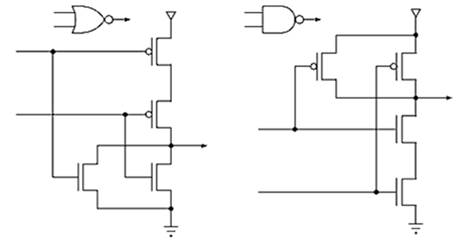

После прочтения названия может возникнуть закономерный вопрос: зачем в наше время изучать программную реализацию low-speed USB, когда существует куча дешевых контроллеров с аппаратным модулем? Дело в том, что аппаратный модуль, скрывая уровень обмена логическими уровнями, превращает протокол USB в своеобразную магию. Для того же, чтобы прочувствовать как эта «магия» работает, нет ничего лучше, чем воспроизвести ее с нуля, начиная с самого низкого уровня.

С этой целью попробуем изготовить на основе контроллера ATmega8 устройство, прикидывающееся USB-HID'ом. В отличие от распространенной литературы, мы пойдем не от теории к практике, от самого нижнего уровня к верхнему, от логических напряжений на выводах, и закончим «изобретением» той самой vusb, после каждого шага проверяя, работает ли код как ожидалось. Отдельно отмечу, что не изобретаю альтернативу этой библиотеке, а напротив, последовательно воспроизвожу ее исходный код, максимально сохраняя оригинальную структуру и названия, поясняя, для чего служит тот или иной участок. Впрочем, привычный для меня стиль написания кода отличается от стиля авторов vusb. Сразу же честно признаюсь, что помимо альтруистического интереса (рассказать другим сложную тему) имею и корыстный — изучить тему самостоятельно и через объяснение выловить для себя максимум тонких моментов. Отсюда же следует, что какой-то важный момент может быть упущен, или какая-то тема не до конца раскрыта.

Для лучшего восприятия кода я постарался выделить измененные участки комментариями и убрать оные из участков, рассмотренных ранее. Собственно, исходный код и будет основным источником информации, а текст — пояснением что и для чего делалось, а также какой результат ожидается.

Также отмечу, что рассматривается только low-speed USB, даже без упоминания, чем отличаются более скоростные разновидности.