Группа ученых из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Института физиологии имени И.П. Павлова и Института биологии гена РАН выяснили, что пласт из стволовых клеток обладает очень неоднородной структурой. Для него характерны произвольно сформировавшиеся плотные образования, в которых клетки дифференцируются в кости и хрящи более эффективно, чем остальные. Подобное явление происходит в процессе формирования соединительных тканей плода в утробе матери. Исследование российских ученых опубликовано в научном издании Biomedicines.

Как известно, регенерация выполняет одну из главных защитных функций любого живого организма. В многоклеточных системах обновлением тканей занимаются разнообразные стволовые клетки, обладающие уникальной способностью дифференциации ― превращения в особые клетки одной или нескольких тканей.

Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК) занимают главное место в процессе регенерации: они служат источником формирования костей, хрящей и жировых тканей. Эти клетки содержатся практически во всех органах. Благодаря сигнальным молекулам костный мозг отправляет ММСК по кровеносным сосудам в участки организма, которые требуют срочного восстановления тканей. Ученые задались вопросом, как именно клетки самостоятельно формируются в упорядоченную структуру, даже если те находятся в самых неподходящих условиях для жизни.

Павел Макаревич, участник исследования, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии, кандидат медицинских наук, доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал, что механизм самоорганизации ММСК определяет построение стромы, соединительнотканного компонента любого органа. Взаимодействие ММСК и стромы способствуют выживанию, делению, дифференцировке и миграции стволовых и специализированных клеток. Таким образом, строма определяет дальнейшую судьбу клеток в поврежденной ткани.

«Как правило, при заживлении формируется соединительнотканный рубец, лишенный функции этого органа. Однако если мы поймем, как ММСК определяют, в какой тип клеток превращаться, то мы сможем приблизиться к расшифровке механизма полной регенерации», — объяснил ученый.

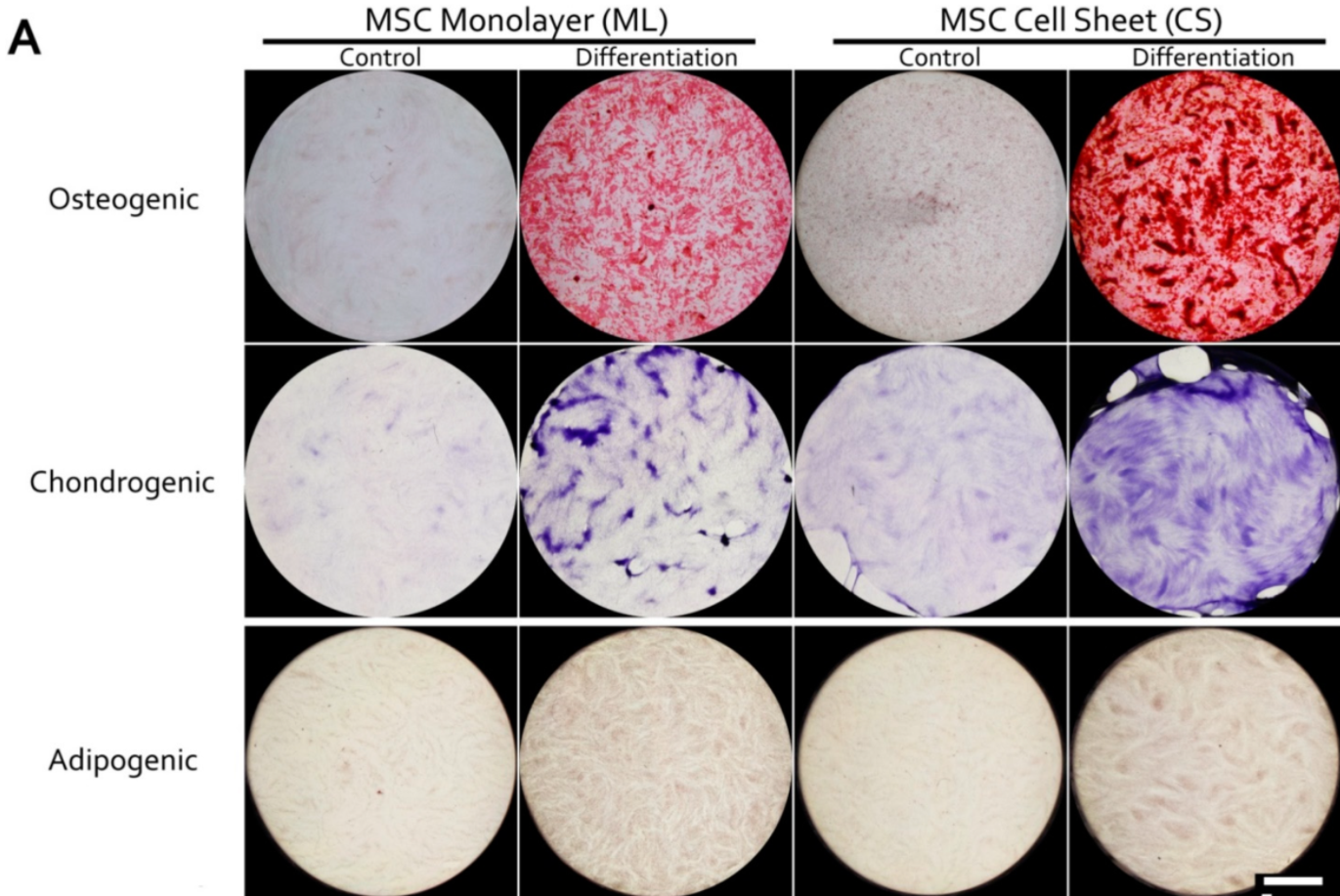

В основу исследования легла клеточная модель первичной соединительной ткани на основе пласта, которую также используют при хирургическом устранении повреждений организма. Эти пласты синтезируют в той же среде, в которой формируются костные, жировые и хрящевые ткани. Ученые следили, как изменяется процесс формирования структур ММСК, чтобы оценить различные варианты дифференциации клеток.

В ходе эксперимента клетки формировали уплотнения, в которых создавались соединительные ткани, которые по строению напоминали костные и хрящевые. Впоследствии оказалось, что в этих уплотнениях резко повышалась активность генов, которые отвечают за формирование преимущественно плотных тканей. Также ученые выяснили, что эти гены подавляют образование белковых структур, которые помогают стромальным клеткам преобразовываться в жировые ткани: похожее явление отмечают во время беременности, когда формируются соединительные ткани плода.

«В какой-то степени это новый взгляд на хорошо изученную конструкцию в виде клеточного пласта из ММСК — все его воспринимают как "пластырь" из клеток, однако даже в этой примитивной конструкции мы обнаружили разделение культуры на группы с разными свойствами. Мы пытаемся взглянуть на задачи регенеративной медицины с позиции биологии развития и ищем параллели между процессами, определяющими формирование ткани в эмбриогенезе, и тем, как ведут себя стволовые клетки взрослого организма. Такой подход очень перспективен для восстановления утраченных тканей; в будущем, возможно, мы сможем залечивать раны без рубцов», — прокомментировал Павел Макаревич.