Углубляем озеро в 100 раз

Давеча произошёл один весьма забавный случай. Настолько забавный, что не могу не поведать.

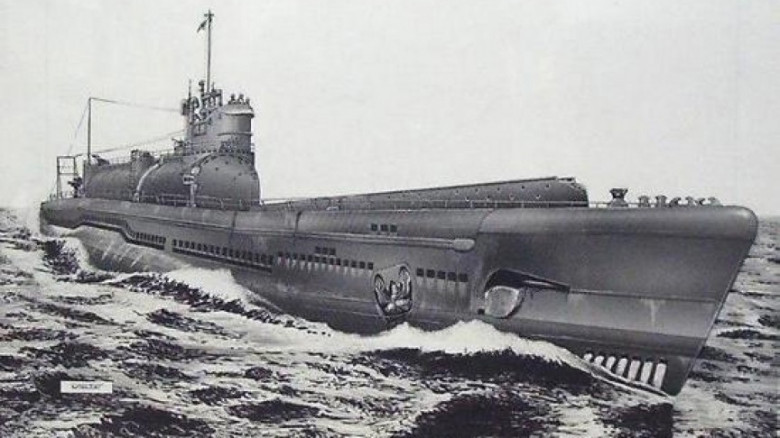

Итак, дано: небольшое пресноводное озеро, не озеро даже – скорее огромная лужа, глубиной три с мелочью метра. Вопрос: как без смс и регистрации утопить там две буровые установки, одиннадцать(!) барж и буксир? Причём без читерства, типа штормов, ураганов и прочих бедствий? Интересно? Сейчас я вам всё расскажу.

Осенью далёкого 1980 года на озере Пенёр, что в штате Луизиана, компания Wilson Brothers Corporation искала нефть по заказу компании Texaco. На дворе конец ноября, погода ясная, установка исправная, буровики опытные — ну что может пойти не так? Поэтому, когда утром двадцатого бур заклинило на глубине трёхсот семидесяти метров, никто не мог и предположить, во что это в итоге выльется.