Когда мы используем любую программу, у нас есть две причины для получения неправильных результатов:

- Неправильные/недостаточные входные данные. Если на входе программа получает бред, на выходе мы тоже получим бред, даже если внутри все отработало идеально. Такой концепт называется Garbage In, Garbage Out. Исправить это мы не сможем — проблема не в программе.

- Из правильных данных мы получили неправильный ответ. Тогда мы считаем, в программе есть баг и пытаемся его чинить.

Тоже самое можно сказать и про нас.

Иногда необходимая информация — отсутствует и мы не можем предотвратить ошибку.

Например, мы даем оценку времени на решение какого-то списка задач. В процессе оказывается, что список должен был быть в 3 раза больше. Ожидаемо, что наша первая оценка будет ошибочна. От нас здесь ничего не зависело. Garbage In — Garbage Out.

Но если мы уже 20 раз подряд наблюдали как количество задач вырастает в 3 раза от начального, странно предполагать, что на 21-й раз все пойдет как по маслу.

Если бы моя программа 20 раз подряд выдала результат, который не совпал с реальностью, я бы предположил, что с ней что-то не так. Зачем она мне, если при ее использовании я все равно получаю неверный ответ? Она должна учитывать факт, что количество задач может вырасти. Ее надо починить и адаптировать к таким условиям работы.

Когда я наблюдаю такую ошибку за собой — я делаю тот же вывод.

Ситуация, описанная выше — называется

«Ошибкой планирования». Она — один из пунктов большого списка

«Когнитивных искажений». На эту тему много

статей,

книг,

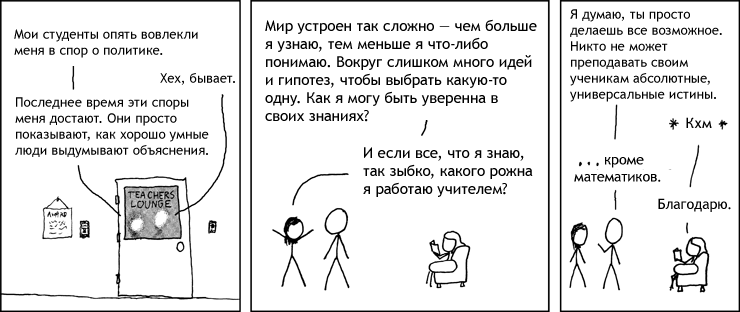

ресурсов — но ни один из них не ответил на мой простой вопрос: «Откуда ошибки берутся и как лучше их исправлять?». Что не так с мозгом, что он предсказуемо выдает неверные результаты? Как накатить на это патч? Если так нельзя, то где подпирать костылями?

Я начал изучать основные принципы работы мозга, чтобы выяснить на каком этапе возникают ошибки, чем они обусловлены и как лучше их чинить.

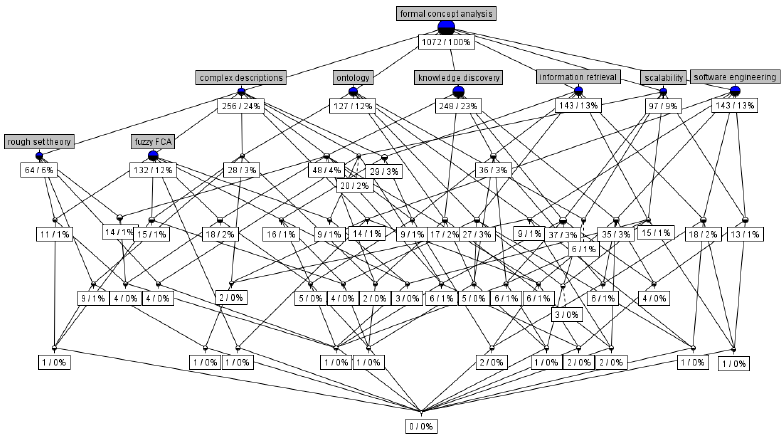

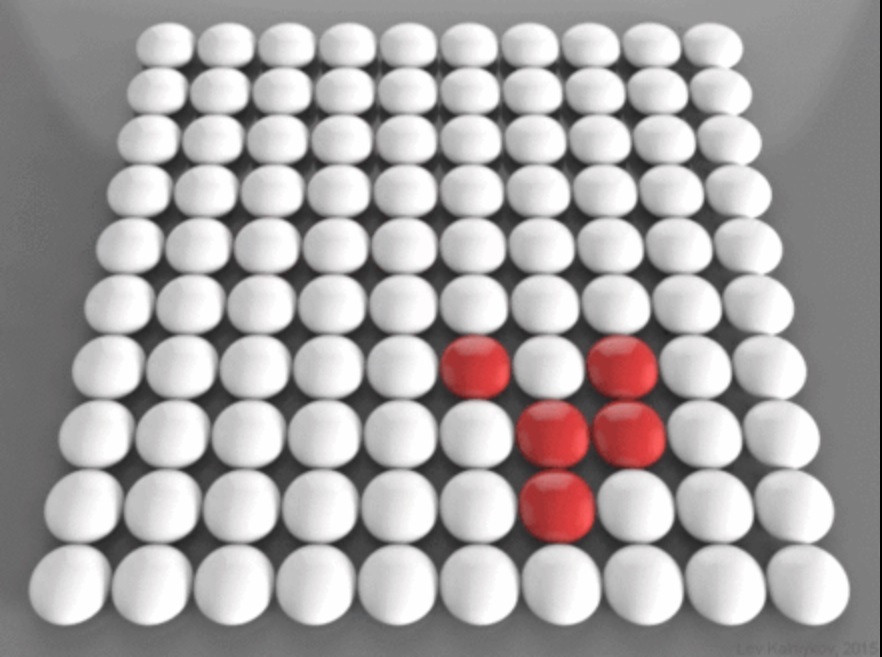

Начнем разговор о мозге с несколько отвлеченной темы. Поговорим о клеточных автоматах. Клеточный автомат – это дискретная модель, которая описывает регулярную решетку ячеек, возможные состояния ячеек и правила изменений этих состояний. Каждая из ячеек может принимать конечное множество состояний, например, 0 и 1. Для каждой из ячеек определяется окрестность, задающая ее соседей. Состояние соседей и собственное состояние ячейки определяют ее следующее состояние.

Начнем разговор о мозге с несколько отвлеченной темы. Поговорим о клеточных автоматах. Клеточный автомат – это дискретная модель, которая описывает регулярную решетку ячеек, возможные состояния ячеек и правила изменений этих состояний. Каждая из ячеек может принимать конечное множество состояний, например, 0 и 1. Для каждой из ячеек определяется окрестность, задающая ее соседей. Состояние соседей и собственное состояние ячейки определяют ее следующее состояние.